| FindBook |

有 5 項符合

阿魚隨想集的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 200 |

二手中文書 |

$ 300 |

閱讀/賞析 |

$ 334 |

現代散文 |

$ 342 |

閱讀/賞析 |

$ 342 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

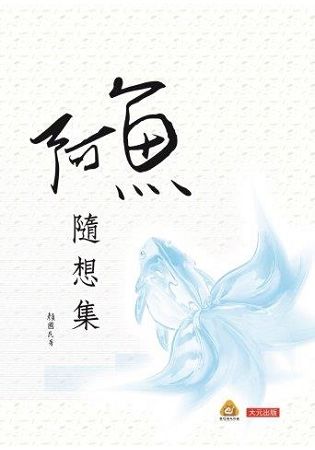

圖書名稱:阿魚隨想集

《文創達人》包羅各體,而最吸引我的,是封面人物與《隨想集》專欄。初讀顏國民的随想,覺得瑣碎,家事、國事、天下事,鉅細靡遺,有聞必錄。讀多了,讀久了,又感受到每一則記事、抒情,盡有情節舖陳,有故事張力,有主角也有主線,並寓含人生啟示。

《阿魚隨想集》裡,不乏「王樂仔仙」、「蘇先生」這類對身邊人物的處境、情境描述,可能是鄰居、同學、同事,或書商、計程車機、路人甲,他擅於捕捉「有感」的題材,觀察入微,瞬間人鏡,又因著有文采、有組織,可以讓原本單一的情節,剪裁出簡潔、俐落的的畫面,收放自如,恰到好處。

妝有濃淡,文有深淺。《阿魚隨想集》,化的妝,不濃不淡;寫的文,不深不淺。扣合時空順序,一篇一篇連綴成書,28萬5千字,3800多頁,可以是日記、雜記,可以是散文、極短篇;一本很難歸類的書,在我讀來,又接近小說體的「新聞文學」,每篇總有一個新聞點,一個現場,非時事也能有一個生活事件引爆點,再加以特寫、評論。隨想集的內容,全係阿魚這三年多來,創辦《文創達人誌》,觀看時事動態,觀察人生百態的專欄書寫產物。南寧路35號,成了阿魚一個人的主播台、新聞台、攝影棚,隨時切入現場,精準運鏡,為我們剪輯、放送精釆好看人生新聞。──楊樹清推薦

作者簡介:

筆名:阿魚,一九五三年生,世界新專編輯採訪科、文化大學大眾傳播系畢業。

著有:「明星加工廠」(短篇小說集)、「李登輝的身世之謎」、「預言家總動員」、「陳怡魁食物改運」、「陳怡魁卜療改運」、「陳怡魁風水改運」、「情慾告白X檔案」、「他們的公關藝術」、「命理傳燈錄」、「命理傳燈續錄」、「阿魚的鄉思組曲」、「阿魚隨想集」等書。

|