顏謙,原名添源,筆名「九天」,1915,民國四年金門脫離思明獨立設縣那一年出生於廈門鼓浪嶼,1978年10月卒於金門後浦城。童稚時於鼓浪嶼鹿耳礁(即旌旗山腳),入讀旭瀛書院,九歲時隨父母遷居金門,後就讀金門縣立學校,步入社會以油漆工程營生,從事廟宇彩繪,留下鄭成功祠、古崗樓、湖心亭及後浦觀音亭門神等作品。1975至1978年,六十之齡始集中火力發表百餘文章,散見金門日報副刊。

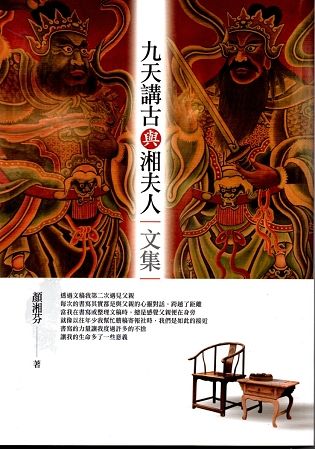

《九天講古與湘夫人文集》,原本單一的文史掌故,因著父女兩代的連結,用書寫堆疊縫補的文字伸展台,是家族的,也是島嶼的記憶之書;是文史的,也是文學的華麗之書。

九天講古,傳奇未了。───楊樹清

一直有一個心願,整理父親的文章編輯成冊,父親留下的有手稿與剪貼簿,剪貼簿是父親從民國64年到67年投稿於金門日報的文章,所以編輯的方式是以登載及寫作日期為先後順序,文章前有註明年月日第幾版及稿費的是登載金門日報的文章,沒有註明的是手稿,父親的字很草不太好認,如果有些出入還望見諒,我於2005年回鄉開始投稿金門日報,也是受到父親的啟發,覺得紀錄生活是一件非常美好的事,選錄的文章是與金門相關或與父母相關的文章,期待與父親文章相輝映,整理文章的時候,編號愈到後面內心愈是難過,因為父親於民國67年10月告別我們,他的剪輯簿最後一篇是670818土山頭與石坊腳,父親生病時手稿的字有點歪抖,曾命我再抄一遍才寄到報社,至於是哪幾篇我已不復記憶。───湘夫人

| FindBook |

有 5 項符合

九天講古與湘夫人文集的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 237 |

閱讀/賞析 |

$ 237 |

中文現代文學 |

$ 264 |

中國古典文學 |

$ 270 |

閱讀/賞析 |

$ 270 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:九天講古與湘夫人文集

內容簡介

作者介紹

作者簡介

顏湘芬

福建省金門縣人,高中畢業離開金門,銘傳大學觀光研究所畢業,曾是導遊領隊,去過將近20個國家,2005年回鄉經營金門國家公園古厝民宿至今,喜歡家鄉小島的生活,閩南傳統建築聚落歷史與文化的氛圍,喜歡在田野林道散步與聆聽自然的聲音,將生活感懷書寫投稿於金門日報,2014年浯島文學獎散文組第三名,2015年浯島文學獎散文組佳作,學習父親將生命的過程透過書寫記錄,寫作是與父親的深情對話。

顏湘芬

福建省金門縣人,高中畢業離開金門,銘傳大學觀光研究所畢業,曾是導遊領隊,去過將近20個國家,2005年回鄉經營金門國家公園古厝民宿至今,喜歡家鄉小島的生活,閩南傳統建築聚落歷史與文化的氛圍,喜歡在田野林道散步與聆聽自然的聲音,將生活感懷書寫投稿於金門日報,2014年浯島文學獎散文組第三名,2015年浯島文學獎散文組佳作,學習父親將生命的過程透過書寫記錄,寫作是與父親的深情對話。

目錄

推薦序 九天講古.傳奇未了 楊樹清 002

推薦序 阿爸來ㄚ 阿魚 014

自序 堆疊的記憶 018

導讀 031

一 : 九天講古

640915今古談廁034

650526嫖。賭。飲。吸 038

650531渡競 龍舟 041

650712六月荔枝044

650806瓜月鬼節047

650915祥瑞重秋050

650919又是梧桐落葉時 052

651002雪燕南飛055

651007不第秀才(上) 060

651008不第秀才(下) 062

651027李將軍廟064

651023憶遊古剎(上) 066

651024憶遊古剎(下) 070

651030重九登高073

651121金門布袋戲 076

651207請李XX回店啟示079

651208敬覆王XX、李XX君啟事 080

651214駁李XX啟事 081

660211弄獅舞龍 082

660227春天的快樂 085

660404清明時節 088

660305出師鐵匠 091

660312關帝爺戰尉遲恭 094

660323喪葬儀式 096

660326五縣婚姻儀式 100

660326龜趖、不是人走 105

660404淚憶大哥 108

660408離情 111

660409母羊因何發鬚 115

660411寫作抒感 117

660416喜相逢-一命嗚呼 119

660421湖井頭記往 121

660423咬蟋蟀、吊猴瘋 124

660505城隍爺公出巡 127

660507老皮鞋匠—崔大叔巧戲蔡六舍 132

660521風箏斷了線。神魂去一半 135

660531秋梅 137

660611虔誠感天—浯島城隍遷治紀念暨求雨記 139

660618唐祝賭注 142

660625小偷白賊七 147

660709飛禽走獸趣談 151

660716秋香 154

660730拋斧傷人-判刑上吊 158

660822七賢祠與蛇洞 161

660827王老虎搶親 165

661008也談:外死可以返鄉喪葬 170

661015杜慧娘怒沉聚寶箱172

661022老鼠釣魚 175

661210也是酒話 178

661210酒話連篇—再見酒杯 180

661217愛國獎卷談趣—盧竹心與包心白 183

670107杏花村的牛七哥 186

670121赤壁之戰-七十八萬大軍 192

670128星羅的話 196

670325開路神—武吉 199

670401做賊做鱟 201

670506水鬼升土地 204

670617雞爪山茨 207

670624錦蛇與駕鴒 209

670701閩南「九甲戲」 213

670722下市港外胎哥礁 215

670729聽蟋蟀。灌土猴 218

670805關帝爺。吃大麵 221

670811戲說七夕鵲橋會 224

670812「有酒事」先生饌227

670815金門之晨 230

670818土山頭與石坊腳 234

二、湘夫人

民宿三六五 粉墨登場 240

941229喂、阿媽 246

950613我的民宿春秋大夢 251

禪的因緣 255

951029父親的手稿259

980409寫給貢糖 263

夏天的院子267

990326觀音亭的記憶 270

清新的早晨273

賞鳥趣 276

走吧.跟著世遺去旅行 279

1030510白色戀人 288

10306 高度 292

1040210小鎮生活—家鄉的黃油麵 308

用一種別緻的方式旅行 312

裱箔 318

1060724迎城隍的這個轉角321

推薦序 阿爸來ㄚ 阿魚 014

自序 堆疊的記憶 018

導讀 031

一 : 九天講古

640915今古談廁034

650526嫖。賭。飲。吸 038

650531渡競 龍舟 041

650712六月荔枝044

650806瓜月鬼節047

650915祥瑞重秋050

650919又是梧桐落葉時 052

651002雪燕南飛055

651007不第秀才(上) 060

651008不第秀才(下) 062

651027李將軍廟064

651023憶遊古剎(上) 066

651024憶遊古剎(下) 070

651030重九登高073

651121金門布袋戲 076

651207請李XX回店啟示079

651208敬覆王XX、李XX君啟事 080

651214駁李XX啟事 081

660211弄獅舞龍 082

660227春天的快樂 085

660404清明時節 088

660305出師鐵匠 091

660312關帝爺戰尉遲恭 094

660323喪葬儀式 096

660326五縣婚姻儀式 100

660326龜趖、不是人走 105

660404淚憶大哥 108

660408離情 111

660409母羊因何發鬚 115

660411寫作抒感 117

660416喜相逢-一命嗚呼 119

660421湖井頭記往 121

660423咬蟋蟀、吊猴瘋 124

660505城隍爺公出巡 127

660507老皮鞋匠—崔大叔巧戲蔡六舍 132

660521風箏斷了線。神魂去一半 135

660531秋梅 137

660611虔誠感天—浯島城隍遷治紀念暨求雨記 139

660618唐祝賭注 142

660625小偷白賊七 147

660709飛禽走獸趣談 151

660716秋香 154

660730拋斧傷人-判刑上吊 158

660822七賢祠與蛇洞 161

660827王老虎搶親 165

661008也談:外死可以返鄉喪葬 170

661015杜慧娘怒沉聚寶箱172

661022老鼠釣魚 175

661210也是酒話 178

661210酒話連篇—再見酒杯 180

661217愛國獎卷談趣—盧竹心與包心白 183

670107杏花村的牛七哥 186

670121赤壁之戰-七十八萬大軍 192

670128星羅的話 196

670325開路神—武吉 199

670401做賊做鱟 201

670506水鬼升土地 204

670617雞爪山茨 207

670624錦蛇與駕鴒 209

670701閩南「九甲戲」 213

670722下市港外胎哥礁 215

670729聽蟋蟀。灌土猴 218

670805關帝爺。吃大麵 221

670811戲說七夕鵲橋會 224

670812「有酒事」先生饌227

670815金門之晨 230

670818土山頭與石坊腳 234

二、湘夫人

民宿三六五 粉墨登場 240

941229喂、阿媽 246

950613我的民宿春秋大夢 251

禪的因緣 255

951029父親的手稿259

980409寫給貢糖 263

夏天的院子267

990326觀音亭的記憶 270

清新的早晨273

賞鳥趣 276

走吧.跟著世遺去旅行 279

1030510白色戀人 288

10306 高度 292

1040210小鎮生活—家鄉的黃油麵 308

用一種別緻的方式旅行 312

裱箔 318

1060724迎城隍的這個轉角321

序

推薦序

九天講古,傳奇未了

端午對話,等了快40年的書

「大俠,早安、謝謝你跟我哥好交情願意幫忙寫序,我去金門日報翻舊報紙時翻到我爸的文章的版面也有你的文章,心裡覺得不可思議,原來你那麼早就已經在筆耕了,實在是很難得,真的很感謝你,我爸ㄧ定很開心」,「湘芬,端午愉快。顏公顏嫂返鄉?代致意。古蒙仁讚妳一出口就是故事、文章。《九天講古與湘夫人文集》内文先編排,推薦序容我再尋些歷史記憶,近日趕出。高度期待,等了快40年的書。怕序寫不好。煮字烹情中,只好再等一等」,「哈,不會啦!大俠出品一定讚,與父親同一時期在正氣報副刊投稿,又是哥哥好友,真是難得的緣份,讓這本書變得更有價值,我惶恐的整理,還好有您當定心丸,真是非常感謝拔刀相助,應該說執筆相挺,會整理這本書也是因為您的提醒,我以前還不敢想,沒想到今天真的能成書」,「土地的、歷史的,家族的,深切的情感期待」,「耶,距離父親投稿67年最後一篇、真的40年了,只可惜我沒找到你說的最後二篇」,「當年力邀、刋登令尊寫《九天講古》的金門日報編輯主任顏伯忠(風衣生生)辭世20多年了」,「風衣、魯軍、終南山、武津、清流、耕之,都有陸續出現父親剪貼簿中」,「風衣(顏伯忠)、魯軍(繆綸)、終南山(李福井)、武津(李彥博)、清流(陳評清)、耕之(白昶高)…」,「哇,好神勇,都知道啊」,「從《料羅灣副刋》、《正氣副刊》到《浯江副刋》,金門日報的副刊軌跡,近在眼前,又是超過40年的筆名記憶了。彷彿昨日」,「哇,難得讓你回顧一場金門日報風華了。人生就這麼美妙,不同時空卻又置身其中,因緣俱足。好像在寫金門日報史詩了。我聽說,某一時期金門日報與正氣中華報同刊,只有副刊一樣,軍民不同版?」,「只報頭及二版不同,一軍聞,一縣聞,其他各版皆同。令尊的剪貼薄雖已泛黃,每篇作品還是盈滿生命記憶的」,「我也很訝異.,父親居然可以寫出禁得起時代檢驗的文章,即今讀之,仍有趣味,而且童趣以及年少記憶多有著墨,讓我很傷感,也明白他的無奈。大陸不通,對父親是很大的衝擊,可他還是會標工程,會畫畫,寫招牌,畫門神,唱南管...真是在艱困中努力,還蠻有成績。人生常常無法照自己的想法走,卻能在困境中努力,非常感佩」,「不凡的父親,為你們留下美好的基因與記憶,特別是人文的血脈」,「可我年少不懂。我是至今才懂得父親一些些。11個孩子真是不容易。可能我回來金門生活,每天在兒時的巷弄裡穿梭,不連結都很難,我常常想我這麼突然地回到金門來生活或許有著一些些的什麼樣的使命吧,尤其每次到后浦走動的時候總是覺得自己的靈魂回來了,童年時期的有趣生活變得鮮活起來,總是感覺父親母親都在身邊陪著,在巷弄的幽靜處每每感受更深刻,尤其當有一些店家認出我是誰的女兒那種欣喜就覺得生命的價值就在這裡,在后浦小鎮,在彎彎曲曲的巷弄裡,原來自己並沒走遠,又因為經營古厝民宿整天在古厝裡生活更是跟兒時的生活連結了起來,總感覺古厝涵養著我,是我此生最精華的段落,我開始明白開始學習什麼是人生、面對過往也赤裸裸的檢討,就是這樣的力量讓我慢慢走來,我不知道是因爲我回來了,還是因爲我從沒離開 」,「離開或者回來,依然感動於九天講古與湘夫人穿越時空的對話。尋找的,綴連的,重現的,是家族,是浯島,也是我們心靈深處共同失落的記憶」。

戊戌端午,台北、金門,「大俠」與「湘夫人」在Line的對話。時光再一次倒流,回到四十年前。

兩則藝文片羽,催生一本浯島之書

「浯島講古大師九天公(顏謙)於歲暮歸主。正副星羅專刊的《九天講古》將是廣陵絕響了。九天公最後一篇遺稿是刊在今年8月18日正副的<土山頭與石坊腳>;而風衣身邊尚有他講古篇<鬼女蜈蚣珠>、<桃花又見年春>等,將陸續刊登,以示追懷這浯島的『三叔公』。」。1978年12月23日,金門日報正氣副刊《藝文片羽》專欄,沈鹿的一則報導,<九天尚存遺稿將予問世>。 「以筆名湘夫人在金門日報浯江副刊撰寫《民宿三六五》系列的顏湘芬,去年從台中回到家鄉經營"水調歌頭"民宿,近日又標下得月樓旁的一棟洋樓,命名依然美麗、浪漫,新民宿喚作"在水一方"。"湘夫人"顏湘芬有位大名鼎鼎的父親顏謙,筆名"九天",1970年代在金門日報副刊開闢《九天講古》很受歡迎,稱得上是金門文史前輩了。九天已過世28年了,留下的數百篇珍貴講古文獻迄未能出版,顏湘芬與她的作家哥哥顏國民(顏凡,阿魚)已展開蒐尋舊作工作,盼望能在最短的時間內完成父親遺作的出版,為顏氏家族,也為浯島留下一筆重要文獻。」2006年7月31日,金門日報浯江副刊《藝文片羽》專欄,金台人的一則報導,<顏湘芬已展開父親遺作蒐集>。

同一版面,鉛字排版與電腦排版,兩則《藝文片羽》,「沈鹿」、「金台人」都是我,關於《九天講古》的出版訊息,横跨了二十多寒暑。書,郤遲遲無法問世。

打擂台,九天講古與父親說故事(内文標題)

時間要拉回1977年3月,我尚就讀金城國中二年級,金門日報移去工商服務版,每逢周六在副刋下半版開闢了一個《星羅》專刊,主編是編輯主任顏伯忠(風衣)先生,他突發靈感,找來一老一少寫專欄,顏謙以「九天」筆名寫《九天講古》,生出<出師鐵匠>,<關帝爺戰尉遲恭>,<小偷白贼七>,<唐祝•賭注>,<杜慧娘怒沈聚寶箱>,<盧竹心與包心白>等妙文;我則找來老兵父親楊國棋口述湖南鄉事,由我執筆《父親說故事》,開筆之作名為<野人山>,再有<楊湘與豹>、<陳世百>、<米飯與桐油樹>、<湘西趕屍>、<油筒嘴>等文陸續登場,又為對戰高人氣的《九天講古》,我特地找來時就讀高中,後來知名的新聞漫畫家季青(蔡海清)為<雪山虎>等故事插畫助陣。閩南人,湖南人,一文言,一白話,老少作者打擂台,哪知講古正酣,故事正熱,九天撒手西去,《九天講古》成絕響,我有著莫名的失落感。 沒了擂台主,我只得改用「湘客」、「戀湖」等筆名,抄些掌故,講些笑話,換取每篇10元、20元不等的稿費,但足可到模範街吃碗温州大餛飩。

1975至1978年,尚就讀國中的我,已大量閱讀,接觸文學,開始投稿,在島鄉的報紙副刊版面,常遇「九天」之文,之後再發展出「九天講古」。在他筆下,或浯島掌故、鄉垣舊事,或上下古今、搜羅傳奇,文白交雜,講古的背後,帶出獨家文史地景、民俗地圖,亦常藉古諷今。 至今仍留存在剪貼簿子的九天文章,是從<今古談廁>一文開始的,後浦城南門里舊廁,「前東後北,廁所蹲位十六,牆中紗窗十二,糞坑中間」, 道出庶民生活往事,趣味横生,也正是童年時父親與我手推車進城賣菜的必經的一幕,讀來趣味横生,也格外親切; 接續的<六月荔枝 > , 入内地採購到的不只是荔枝,更是一道曾經鷄犬相聞、互通有無的水路,「以木帆船由金駛南溪、石碼,水路以北風較快,約八時之途,至廈門鼓浪嶼約四時」;再是浯島釆風,<金門布袋戲> ,<弄獅舞龍>, <關帝爺戰尉遲恭> ,< 城隍爺公出巡>, <閩南九甲戲>等系列民俗戲曲、廟會篇章, 有聲音,有畫面,寫布袋戲,「金門布袋戲,有阿只司、好司、吉爵司、奎宗司、群司等班。時出聘外埠表演,每棚人員約六人,日夜場演工資,現大洋三塊四毫錢」;記九甲戲,重現名聞金門,烈嶼「四長」的九甲,演三國,「殺起來濛煙散霧, 鑼鼓咚咚好烈台,觀眾人山人海報之掌聲>;寫城隍爺出巡廟會,以文字替代影音,重回民國二十年間,二年一小迎,三年一大迎的珍貴畫面:所謂大迎務出鄉十三鄉,即五鄉公堡,人馬魚貫如鯽,旌旂閃閃,鑼鼓暄闐,擁團簇錦,鞭炮嘭嘭,土藥槍入火藥,「形如傘管」每陣十餘支身揹火藥,隨放隨裝,甚為熱鬧,各鄉各里,彤管三五隊,各顯音喉、樂器、品簫、笛弦、琵琶、聲聲和韻、又雇有廈門藝妓,稱為「閣旦」,手抱琵琶、自彈自唱、甚為熱門,嘗好南管者,隨閣欣賞調兒,忘而腳酸,其樂融融,蜈蚣閣,兒童粉裝古服,列長數丈,扛者百人,衣著五花十色,如飾「八美圖」,精忠岳傳、封神傳、三國誌、水滸傳等人物,真是美不勝收,觀者眼花撩亂,數唇難以盡表。城隍爺公出巡各鄉歸時,將欲金鴉西墜,家家戶戶大開筵席,京班開鐵演戲,散席後擁至城隍廟前觀劇,如「變把戲」、打拳頭、賣膏藥、耍猴戲、水果攤、觀西洋鏡、測字攤、相仙攤,時由廈門乘火船到金門掏金者數以百人。

讀九天,講古中也常出現人與地景、鳥獸的描述,有寫實,有寓言,有俗諺,有警世。譬如<雪雁南飛>,<飛禽走獸趣談> ,<老鼠釣魚> ,<做賊做鱟>,<母羊因何發鬚>,<咬蟋蟀•吊猴瘋>,<錦蛇與駕鴒 >,文章不長,郤深味可讀;<雪雁南飛 > ,重現昔日古寧烏砂頭北雁南遷去的場景,點出的卻又是鳥獸處境的堪以憐憫,「群雁振翼登陸覓食,獵之較宜,雁性忠義,友伴喪命,絕不逃避求生,空中旋轉不間,尋找友屍」,人雁之戰的入微觀察,讀之令人愴然;<咬蟋蟀•吊猴瘋 > ,生動再現金門「咬蟋蟀」場景,夜間手提玻璃燈一支,燃生油紗心如紅豆晶瑩,步行古寧頭途中之「半路亭」其間,塚墳密集處,以耳尋聽蟋蟀鐵聲,稱為「聽蟋蟀」,聲越隆者,其蟀勇猛,咬力甚厲,故在蟋蟀中多種稱別,有「鳥龍、赤姜、鐵板、白石亮、蛀翅」等等之分;<禽走獸趣談>,述及金門已消逝的雀吟鳥,即「埔丟仔」,產期四、五月間,築巢產雛窩地草坪,晴空飛騰唱吟音韻清秀,蛇伏地平觀埔丟鳥影射地下之影,蛇蝺圈其影,霎時埔丟仔隨即墜下蛇中任其食之…,九天關方於埔丟仔的生態細微描繪,也讓我追憶起砲擊歲月的番薯田童年,是一種形影、聲音忽高忽低、忽遠勿近,島民暱稱「埔丟仔」的小小雲雀,輕靈地在空中為我們警戒,也為我們唱歌,如今,埔丟仔已在砲聲不再的田野上消逝,幾年前,譜《番薯情》的金曲音樂家李子恆要為《金沙溪》譜曲時,才又從一張英國百年搖滾樂團的專輯中錄到一小段埔丟仔的聲音,砲火與雲雀交織、混聲的晝夜,已是藏在九天文字裡的「晴空飛騰唱吟音韻清秀」的鄉愁之音 ;<錦蛇與鴐鴒> ,追憶十歲左右,就讀於縣立小學之際,一次星期日放假,三五成群遠行金門前水頭水頭塔(茅山塔)「摸加令」(即「八哥」鳥)郤摸到錦蛇的驚悚情節,郤也帶出人、塔、鳥交疊的童趣畫面:水頭塔乃古砌塊石層層,野草叢生,塔縫烈洞,金門之「加令」大部築巢於塔縫內產卵孵雛,而後展翅飛騰,「加令」羽毛烏色,每巢約有三隻,「摸加令」要先以手穿入石塔縫內探其「加令」是大小,抑幾個蛋而後按時日再往抓小「加令」回家餵之。

提筆關懷人與土地,挑戰民俗禁忌網

《九天講古》裡,不乏寫景、敘事,也不避談生、死,並勇於打破民俗禁忌。<「下市港」外「胎哥礁 」>與<也談:外死可以返鄉喪葬>,讀來,是土地的關懷,也是人性的關照。文中所提的「胎哥礁」亦稱「董嶼」、「痲瘋礁」,今作「建功嶼」,位於金城之線尾「槍樓仔」前面及「下市」(即今之夏墅、后豐港),三面之前的一個小嶼;九天描述,被稱為「胎哥礁」的董嶼,因在早期醫學尚未開明之時,金門有先天母胎出生後,而受胎毒,後而發生胎哥(痲瘋,本地將痲瘋稱為胎哥)的島民,甚是可憐,人人避而遠之,唯恐傳染,甚至臨終之際入棺不能下土,早期無現代之火化,故就將棺木抬至「董嶼」放於岩石之縫任其日曬風雨,以免入土傳染,他感嘆道「古老風俗如此而在奄奄一息尚未斷氣之間,然也抬放胎哥礁隨其自然死亡,堪為可憐之舉,未開化古老之金門就這樣迷信等等之不通達」;從「胎哥礁」再觸及「外死可以返鄉喪葬」,回應了1977年10月2日,金門日報一署名「藍天」的作者,泣述其嚴親之死,九天讀之,「隻字點淚,吾這個九天難免提起陳述一二,咱金門自古確實有此俗例;但在古金門實在沒有開化,以致誤死冤魂多多,這個問題怎麼講呢!就是金門一向有一批的老前輩疑神疑鬼的觀念,死人若在外里死了不可抬入鄉里,果若抬入鄉里稱為不吉,而且在出葬即日鳴放鞭炮稱為"彈死人目瞅青瞑",這種觀念未免太幼稚了,其實這種行宜,確實幼稚無可救藥之舉,無可根據的笑柄,一傳再傳而至於今日」,「總之人之終點就是死亡,何必這個什麼,那個什麼,未免將死人有一種虐待太過於絕情」。

外死不能返鄉?這個禁忌議題,經「藍天」、「九天」點燃之後,引發了熱烈討論,風衣先生在《浯江夜話》方塊中以一篇<外死不能返鄉?>加入論戰,話題延燒了半年多,翻閱1978年6月25日,我的少年日記,記錄了風衣對我說的一段話,語氣中仍充滿了憤怒:「浯島習俗說外死不可返鄉,這實在違背人道天良,你看精神堡壘圓環三不五時就有棺材放在帳篷中,就是不讓人家入家門。有一天我拿根掃把來打那些沒有天良的東西!還有人打電話來罵我們怎可登<外死不可返鄉?>我偏要寫!也偏要登!」

在「外死不能返鄉?」的議題上口徑一致,以人道立場力排眾議,力推《九天講古》的風衣先生與九天先生惺惺相惜,共同寫下一段筆墨佳話。

家族的、島嶼的父女兩代書

顏謙,原名添源,筆名「九天」,1915,民國四年金門脫離思明獨立設縣那一年出生於廈門鼓浪嶼,1978年10月卒於金門後浦城。童稚時於鼓浪嶼鹿耳礁(即旌旗山腳),入讀旭瀛書院,九歲時隨父母遷居金門,後就讀金門縣立學校,步入社會以油漆工程營生,從事廟宇彩繪,留下鄭成功祠、古崗樓、湖心亭及後浦觀音亭門神等作品。1975至1978年,六十之齡始集中火力發表百餘文章,散見金門日報副刊。

顏湘芬,筆名「湘夫人」,顏謙之女,生於金門,1977年,國中畢業前夕,經父親鼓勵,在金門日報副刋發表第一篇文章<離情>,高中畢業離鄉,銘傳大學觀光研究所碩士,曾是導遊領隊,走過將近二十個國家,2005年回鄉經營古厝民宿,喜歡家鄉小島的生活,閩南傳統建築聚落歷史與文化的氛圍,喜歡在田野林道散步與聆聽自然的聲音,曾獲浯島文學獎散文獎。

《九天講古》的篇章,多在述說歷史章回,田野之奇,較少著墨個人身世、私人情感,少數觸及的文章,如<七賢祠與蛇洞>、<龍舟渡競>、<清明時節>、<淚憶大哥>,字裡行間透露了「幼時生於鷺江,在民十五年,攻讀鼓之旭瀛書院,時逢十歲,居址鹿耳礁,鼓嶼雖彈丸之島,學校林立,轉眼雲烟憶童年,令人不堪回首」,「二哥顏金源,卒於鼓嶼,距今五十年矣,葬址"五葉碑"塚地,現可能被匪徒挖掘無遺,至是恨填心胸」,「祖父骸葬南安赤崎鄉,姑母泉城南門經商,鼓嶼外祖母歿,生時六十餘間,時以習武不間,外祖母年幼武藝確實不凡,早期長輩均有習武,以防不測,童期與諸表兄弟妹數十,集練拳劍國術」,祖籍泉州南安赤崎鄉,遷居鷺江鼓浪嶼,再移居金門的兩岸身世經驗,豐富了九天的文史視野,惟有生之年回不去海那邊的故鄉,只能把「漳州,石碼,廈門,鼓浪嶼」掛在嘴邊,奇才、奇情之人,亂世中只能寓島作隱士,或許也是他藉酒澆愁,藉筆抒情的一種情感釋放吧。其子國民讀到的父親和他的時代、他的處境,不禁慨嘆,「難振翅高飛效鴻鵠之志也」。

隔斷的島與島,阻絕的岸與岸,被塵封的九天傳奇人生與文史故事,歷漫漫幽暗歲月,因為其女湘芬從手稿、剪報、影像理出 「堆疊的記憶」,2014年清明時節,又與國民哥哥經金、廈小三通,踏上了南安赤崎尋根之旅,有了重現的一道光,也才有了一個較完整的連結,形成有文學情感閱讀的父女兩代書。

1978年10月,九天先生大去,其子顏國民回鄉奔喪,並帶走了父親的作品剪報,或出於父親冥冥中的指引,他決定接下出刋已中斷多時的《金門文藝》社長,11月,《金門文藝》革新號快速整裝出刋,並陸續選載《九天講古》,包括<金門布袋戲>、<出師鐵匠>、<湖井頭記往>、<鷄爪山安茨>等篇章,他雖不言明,但我相信,這卻是他在心裡也在刊物中默默作為紀念文藝父親的一種儀式。留居島鄉的歲月,因著文友陳為學兄帶來一份邀稿函,我得以和顏國民結緣,後來渡海到台灣協助他編《金門文藝》,也多次在社裡建議他能完成《九天講古》的出版,但那個半工半讀討生活,《金門文藝》面臨斷炊的困頓年代,對他而言,出一本書,有心而無力啊;踏上風島軍旅征塵,一個返台休假日的午後,來到國民兄的中和華安街作客,見到了湘芬和她編織「中國結」的好友陳秋美,高粱家宴的酒酣耳熱,我又聊起了《九天講古》出書事,再觸起我印象中傳奇的「九天公」,他們成長記憶中好飲、能文,郤又厲色、冷峻的父親顏謙,兄妹們未多言。出書事,一再擱著。

家族、島嶼、文史情感的期待,催生一本書,我竟等待了漫長四十春秋。如今,呈現在案前的《九天講古與湘夫人文集》書稿,我慢慢讀,一讀再讀,原來,許久以來,整理父親的文章,一直放在湘芬的心頭上,她卻任心由歲月蹉跎,任由心緒醞釀,就是不肯一次面對好好整理,她自我解構,這或許也是一種近鄉情怯,在收集、細讀、注解父親文章的過程,她終於貼近父親,感受到和父親對話,從文字、篇章中,重新拼湊出父親的形象,但即使如此,她認為仍然是不完整的父親, 「十六年的歲月我居然一點都不認識父親,那些年我到底在做甚麼,難道是父親的嚴厲教育讓我們總想躲著他嗎?整理的過程中我撥開層層紗,勇敢的面對我自以為是的人生,飄飄忽忽,風雨天晴,我的人生已經過了大半,而我究竟明白了些什麼,又失去了些什麼,為什麼父親的影像是那麼的模模糊糊,在我心中的父親以及現實生活中的父親,居然要這麼努力的去回想才能夠喚回幾個熟悉的影像片段,我無法原諒自己,應該說我後悔莫及,偶爾在父親的文章中有寫到些童年生活,都如獲至寶,貪婪的希望可以再多擁有一些,好想跟父親對話、好想抱抱他、說ㄧ聲:爸爸您辛苦了」 ,盈滿卻又隱藏著文字情境、文學狀態的湘芬,她的導言,必是伴著記憶,泛著淚光寫就的。 九天的隱世奇筆,也真是把人文的好基因留給了兒女們。傳奇,也等著第二代接續。

《九天講古與湘夫人文集》,原本單一的文史掌故,因著父女兩代的連結,用書寫堆疊縫補的文字伸展台,是家族的,也是島嶼的記憶之書;是文史的,也是文學的華麗之書。

九天講古,傳奇未了。

推薦序

阿爸來ㄚ!

幾個小孩,還有「阿嘛」,聚攏一起,嘰嘰喳喳、嘻嘻哈哈,總是有扯不完的話題。

但只要有人喊出一聲:「阿爸來ㄚ!」瞬間空氣凝結、鴉雀無聲,簡陋的老厝房間裡,比當時的「金馬戒嚴」或「烏鐵仔(警察)來ㄚ!」還要肅殺驚恐。

「阿爸」、「阿嘛」是我們稍長之後,在我和大姊的鼓吹之下才改過來的叫法,原本叫「俺添」、「俺珍」,昔時家鄉的「時大人」(老人家)很多避諱讓子女稱爸稱媽,明明是自己生的,卻要孩子們叫他們阿叔、阿嬸或用單名的俺添、俺

珍,連帶兄弟姊妹間也是「沒大沒小」的不「稱兄道弟」,而以偏名彼此呼喚。

阿爸回來時,總會用一兩聲「嗯恨!嗯恨!」的輕咳聲作預警,從客廳後牆的窗口「龍鳳姨仔」那邊過來的大馬路,巷子前「世貢伯仔」那頭或巷子後「道姆仔」附近,甚至對面「世勳伯仔」門口飄進耳膜,聲音再小,總會被聽到,現在想,應該是阿爸故意要讓我們聽到的吧?「該做什麼的」迅速歸位:「褙箔的」趕快析箔葉、糊金紙;「讀冊的」趕快寫作業。阿爸回來總是固定坐在客廳左後角的「大位」抽「雙喜」香菸啜飲高粱酒,一群人的靜默之中,總有人會忍俊不住發出竊笑,就會引來阿爸的訓示或糾錯。

那個時期的思想理路很清晰單純而不費勁,「蔣總統」是好人,「毛澤東」、「共產黨」、「共匪」是壞人;于素秋、蕭芳芳、陳寶珠、曹達華是好人,石堅是壞人;好人一定會有出頭天,壞人一定會有報應;很不幸「阿爸」被「阿嘛」歸類為「壞人」,因為他愛呷菸飲燒酒、汝兄我弟請客、罵大罵小,雖然不是希望他有報應,但我們總在內心裡有「避之唯恐不及」的念頭。

年長至今,我仍一直大惑不解,我離開家鄉時的阿爸才五十多歲,更早之前的共同生活記憶裡甚至阿爸才四十幾歲的年紀,但怎麼覺得阿爸身為「父親」的權威和形象是如此的穩固和高不可及,除了那聲乾咳之外,阿爸冬天總是穿著

寶藍色直條紋的粗絨布衣褲,左口袋裡插著一隻派克鋼筆;阿爸會大膽的用油漆在我們家門口畫上牡丹花的壁畫;阿爸的 33 轉唱盤會將黑膠唱片的南管曲子放送到 200 公尺遠的「24 步仔」家要給他聽;我們吃飯時不能嘖嘖出聲,再好吃的菜也只能夾面前的區位,不能飛筷到菜盤對面或兩邊;阿爸興致一來會從漳州石馬講到廈門鼓浪嶼,再從 14 歲開「廣東仔店」到 18 歲出海行商船做兩岸生意;阿爸簽名用的「顏」字草書,一直是我最愛使用和覺得最具代表性的筆法;阿爸午後斜倚在許祖厝內的竹牀上對一群鄉人講古的畫面至今記憶猶新。

阿爸是在我離鄉之後的近六十歲之齡才開始寫作,或許也是他在與病魔周旋的痛苦歲月中的精神慰藉,1978 年底阿爸往生,返鄉奔喪之後,阿嘛交給我一本阿爸細心粘貼標註的剪貼本,阿爸似是對我有所期待,但我卻遲遲不知如何下手,擔心處理不好會褻瀆它應有的地位和成分,再則要整理出書必須翻遍那段時間的金門日報看有無遺漏些蛛絲馬跡,我力有未逮,之後我把這個任務移交給返鄉經營民宿的三妹,重新打成文字,阿爸講古與家鄉習俗對照連結加上她自己在家鄉相關的文章才得以成書,幸有金門縣政府與文化局重視地方文獻的用心和挹注,讓「九天講古」的餘緒繼續在故鄉傳唱。

「阿爸來ㄚ!」阿爸這次是真的榮顯的回來了,而且正是在您往生四十週年的前夕與我們見面。

阿魚

2018 年 7 月 23 日於台北寓所

九天講古,傳奇未了

端午對話,等了快40年的書

「大俠,早安、謝謝你跟我哥好交情願意幫忙寫序,我去金門日報翻舊報紙時翻到我爸的文章的版面也有你的文章,心裡覺得不可思議,原來你那麼早就已經在筆耕了,實在是很難得,真的很感謝你,我爸ㄧ定很開心」,「湘芬,端午愉快。顏公顏嫂返鄉?代致意。古蒙仁讚妳一出口就是故事、文章。《九天講古與湘夫人文集》内文先編排,推薦序容我再尋些歷史記憶,近日趕出。高度期待,等了快40年的書。怕序寫不好。煮字烹情中,只好再等一等」,「哈,不會啦!大俠出品一定讚,與父親同一時期在正氣報副刊投稿,又是哥哥好友,真是難得的緣份,讓這本書變得更有價值,我惶恐的整理,還好有您當定心丸,真是非常感謝拔刀相助,應該說執筆相挺,會整理這本書也是因為您的提醒,我以前還不敢想,沒想到今天真的能成書」,「土地的、歷史的,家族的,深切的情感期待」,「耶,距離父親投稿67年最後一篇、真的40年了,只可惜我沒找到你說的最後二篇」,「當年力邀、刋登令尊寫《九天講古》的金門日報編輯主任顏伯忠(風衣生生)辭世20多年了」,「風衣、魯軍、終南山、武津、清流、耕之,都有陸續出現父親剪貼簿中」,「風衣(顏伯忠)、魯軍(繆綸)、終南山(李福井)、武津(李彥博)、清流(陳評清)、耕之(白昶高)…」,「哇,好神勇,都知道啊」,「從《料羅灣副刋》、《正氣副刊》到《浯江副刋》,金門日報的副刊軌跡,近在眼前,又是超過40年的筆名記憶了。彷彿昨日」,「哇,難得讓你回顧一場金門日報風華了。人生就這麼美妙,不同時空卻又置身其中,因緣俱足。好像在寫金門日報史詩了。我聽說,某一時期金門日報與正氣中華報同刊,只有副刊一樣,軍民不同版?」,「只報頭及二版不同,一軍聞,一縣聞,其他各版皆同。令尊的剪貼薄雖已泛黃,每篇作品還是盈滿生命記憶的」,「我也很訝異.,父親居然可以寫出禁得起時代檢驗的文章,即今讀之,仍有趣味,而且童趣以及年少記憶多有著墨,讓我很傷感,也明白他的無奈。大陸不通,對父親是很大的衝擊,可他還是會標工程,會畫畫,寫招牌,畫門神,唱南管...真是在艱困中努力,還蠻有成績。人生常常無法照自己的想法走,卻能在困境中努力,非常感佩」,「不凡的父親,為你們留下美好的基因與記憶,特別是人文的血脈」,「可我年少不懂。我是至今才懂得父親一些些。11個孩子真是不容易。可能我回來金門生活,每天在兒時的巷弄裡穿梭,不連結都很難,我常常想我這麼突然地回到金門來生活或許有著一些些的什麼樣的使命吧,尤其每次到后浦走動的時候總是覺得自己的靈魂回來了,童年時期的有趣生活變得鮮活起來,總是感覺父親母親都在身邊陪著,在巷弄的幽靜處每每感受更深刻,尤其當有一些店家認出我是誰的女兒那種欣喜就覺得生命的價值就在這裡,在后浦小鎮,在彎彎曲曲的巷弄裡,原來自己並沒走遠,又因為經營古厝民宿整天在古厝裡生活更是跟兒時的生活連結了起來,總感覺古厝涵養著我,是我此生最精華的段落,我開始明白開始學習什麼是人生、面對過往也赤裸裸的檢討,就是這樣的力量讓我慢慢走來,我不知道是因爲我回來了,還是因爲我從沒離開 」,「離開或者回來,依然感動於九天講古與湘夫人穿越時空的對話。尋找的,綴連的,重現的,是家族,是浯島,也是我們心靈深處共同失落的記憶」。

戊戌端午,台北、金門,「大俠」與「湘夫人」在Line的對話。時光再一次倒流,回到四十年前。

兩則藝文片羽,催生一本浯島之書

「浯島講古大師九天公(顏謙)於歲暮歸主。正副星羅專刊的《九天講古》將是廣陵絕響了。九天公最後一篇遺稿是刊在今年8月18日正副的<土山頭與石坊腳>;而風衣身邊尚有他講古篇<鬼女蜈蚣珠>、<桃花又見年春>等,將陸續刊登,以示追懷這浯島的『三叔公』。」。1978年12月23日,金門日報正氣副刊《藝文片羽》專欄,沈鹿的一則報導,<九天尚存遺稿將予問世>。 「以筆名湘夫人在金門日報浯江副刊撰寫《民宿三六五》系列的顏湘芬,去年從台中回到家鄉經營"水調歌頭"民宿,近日又標下得月樓旁的一棟洋樓,命名依然美麗、浪漫,新民宿喚作"在水一方"。"湘夫人"顏湘芬有位大名鼎鼎的父親顏謙,筆名"九天",1970年代在金門日報副刊開闢《九天講古》很受歡迎,稱得上是金門文史前輩了。九天已過世28年了,留下的數百篇珍貴講古文獻迄未能出版,顏湘芬與她的作家哥哥顏國民(顏凡,阿魚)已展開蒐尋舊作工作,盼望能在最短的時間內完成父親遺作的出版,為顏氏家族,也為浯島留下一筆重要文獻。」2006年7月31日,金門日報浯江副刊《藝文片羽》專欄,金台人的一則報導,<顏湘芬已展開父親遺作蒐集>。

同一版面,鉛字排版與電腦排版,兩則《藝文片羽》,「沈鹿」、「金台人」都是我,關於《九天講古》的出版訊息,横跨了二十多寒暑。書,郤遲遲無法問世。

打擂台,九天講古與父親說故事(内文標題)

時間要拉回1977年3月,我尚就讀金城國中二年級,金門日報移去工商服務版,每逢周六在副刋下半版開闢了一個《星羅》專刊,主編是編輯主任顏伯忠(風衣)先生,他突發靈感,找來一老一少寫專欄,顏謙以「九天」筆名寫《九天講古》,生出<出師鐵匠>,<關帝爺戰尉遲恭>,<小偷白贼七>,<唐祝•賭注>,<杜慧娘怒沈聚寶箱>,<盧竹心與包心白>等妙文;我則找來老兵父親楊國棋口述湖南鄉事,由我執筆《父親說故事》,開筆之作名為<野人山>,再有<楊湘與豹>、<陳世百>、<米飯與桐油樹>、<湘西趕屍>、<油筒嘴>等文陸續登場,又為對戰高人氣的《九天講古》,我特地找來時就讀高中,後來知名的新聞漫畫家季青(蔡海清)為<雪山虎>等故事插畫助陣。閩南人,湖南人,一文言,一白話,老少作者打擂台,哪知講古正酣,故事正熱,九天撒手西去,《九天講古》成絕響,我有著莫名的失落感。 沒了擂台主,我只得改用「湘客」、「戀湖」等筆名,抄些掌故,講些笑話,換取每篇10元、20元不等的稿費,但足可到模範街吃碗温州大餛飩。

1975至1978年,尚就讀國中的我,已大量閱讀,接觸文學,開始投稿,在島鄉的報紙副刊版面,常遇「九天」之文,之後再發展出「九天講古」。在他筆下,或浯島掌故、鄉垣舊事,或上下古今、搜羅傳奇,文白交雜,講古的背後,帶出獨家文史地景、民俗地圖,亦常藉古諷今。 至今仍留存在剪貼簿子的九天文章,是從<今古談廁>一文開始的,後浦城南門里舊廁,「前東後北,廁所蹲位十六,牆中紗窗十二,糞坑中間」, 道出庶民生活往事,趣味横生,也正是童年時父親與我手推車進城賣菜的必經的一幕,讀來趣味横生,也格外親切; 接續的<六月荔枝 > , 入内地採購到的不只是荔枝,更是一道曾經鷄犬相聞、互通有無的水路,「以木帆船由金駛南溪、石碼,水路以北風較快,約八時之途,至廈門鼓浪嶼約四時」;再是浯島釆風,<金門布袋戲> ,<弄獅舞龍>, <關帝爺戰尉遲恭> ,< 城隍爺公出巡>, <閩南九甲戲>等系列民俗戲曲、廟會篇章, 有聲音,有畫面,寫布袋戲,「金門布袋戲,有阿只司、好司、吉爵司、奎宗司、群司等班。時出聘外埠表演,每棚人員約六人,日夜場演工資,現大洋三塊四毫錢」;記九甲戲,重現名聞金門,烈嶼「四長」的九甲,演三國,「殺起來濛煙散霧, 鑼鼓咚咚好烈台,觀眾人山人海報之掌聲>;寫城隍爺出巡廟會,以文字替代影音,重回民國二十年間,二年一小迎,三年一大迎的珍貴畫面:所謂大迎務出鄉十三鄉,即五鄉公堡,人馬魚貫如鯽,旌旂閃閃,鑼鼓暄闐,擁團簇錦,鞭炮嘭嘭,土藥槍入火藥,「形如傘管」每陣十餘支身揹火藥,隨放隨裝,甚為熱鬧,各鄉各里,彤管三五隊,各顯音喉、樂器、品簫、笛弦、琵琶、聲聲和韻、又雇有廈門藝妓,稱為「閣旦」,手抱琵琶、自彈自唱、甚為熱門,嘗好南管者,隨閣欣賞調兒,忘而腳酸,其樂融融,蜈蚣閣,兒童粉裝古服,列長數丈,扛者百人,衣著五花十色,如飾「八美圖」,精忠岳傳、封神傳、三國誌、水滸傳等人物,真是美不勝收,觀者眼花撩亂,數唇難以盡表。城隍爺公出巡各鄉歸時,將欲金鴉西墜,家家戶戶大開筵席,京班開鐵演戲,散席後擁至城隍廟前觀劇,如「變把戲」、打拳頭、賣膏藥、耍猴戲、水果攤、觀西洋鏡、測字攤、相仙攤,時由廈門乘火船到金門掏金者數以百人。

讀九天,講古中也常出現人與地景、鳥獸的描述,有寫實,有寓言,有俗諺,有警世。譬如<雪雁南飛>,<飛禽走獸趣談> ,<老鼠釣魚> ,<做賊做鱟>,<母羊因何發鬚>,<咬蟋蟀•吊猴瘋>,<錦蛇與駕鴒 >,文章不長,郤深味可讀;<雪雁南飛 > ,重現昔日古寧烏砂頭北雁南遷去的場景,點出的卻又是鳥獸處境的堪以憐憫,「群雁振翼登陸覓食,獵之較宜,雁性忠義,友伴喪命,絕不逃避求生,空中旋轉不間,尋找友屍」,人雁之戰的入微觀察,讀之令人愴然;<咬蟋蟀•吊猴瘋 > ,生動再現金門「咬蟋蟀」場景,夜間手提玻璃燈一支,燃生油紗心如紅豆晶瑩,步行古寧頭途中之「半路亭」其間,塚墳密集處,以耳尋聽蟋蟀鐵聲,稱為「聽蟋蟀」,聲越隆者,其蟀勇猛,咬力甚厲,故在蟋蟀中多種稱別,有「鳥龍、赤姜、鐵板、白石亮、蛀翅」等等之分;<禽走獸趣談>,述及金門已消逝的雀吟鳥,即「埔丟仔」,產期四、五月間,築巢產雛窩地草坪,晴空飛騰唱吟音韻清秀,蛇伏地平觀埔丟鳥影射地下之影,蛇蝺圈其影,霎時埔丟仔隨即墜下蛇中任其食之…,九天關方於埔丟仔的生態細微描繪,也讓我追憶起砲擊歲月的番薯田童年,是一種形影、聲音忽高忽低、忽遠勿近,島民暱稱「埔丟仔」的小小雲雀,輕靈地在空中為我們警戒,也為我們唱歌,如今,埔丟仔已在砲聲不再的田野上消逝,幾年前,譜《番薯情》的金曲音樂家李子恆要為《金沙溪》譜曲時,才又從一張英國百年搖滾樂團的專輯中錄到一小段埔丟仔的聲音,砲火與雲雀交織、混聲的晝夜,已是藏在九天文字裡的「晴空飛騰唱吟音韻清秀」的鄉愁之音 ;<錦蛇與鴐鴒> ,追憶十歲左右,就讀於縣立小學之際,一次星期日放假,三五成群遠行金門前水頭水頭塔(茅山塔)「摸加令」(即「八哥」鳥)郤摸到錦蛇的驚悚情節,郤也帶出人、塔、鳥交疊的童趣畫面:水頭塔乃古砌塊石層層,野草叢生,塔縫烈洞,金門之「加令」大部築巢於塔縫內產卵孵雛,而後展翅飛騰,「加令」羽毛烏色,每巢約有三隻,「摸加令」要先以手穿入石塔縫內探其「加令」是大小,抑幾個蛋而後按時日再往抓小「加令」回家餵之。

提筆關懷人與土地,挑戰民俗禁忌網

《九天講古》裡,不乏寫景、敘事,也不避談生、死,並勇於打破民俗禁忌。<「下市港」外「胎哥礁 」>與<也談:外死可以返鄉喪葬>,讀來,是土地的關懷,也是人性的關照。文中所提的「胎哥礁」亦稱「董嶼」、「痲瘋礁」,今作「建功嶼」,位於金城之線尾「槍樓仔」前面及「下市」(即今之夏墅、后豐港),三面之前的一個小嶼;九天描述,被稱為「胎哥礁」的董嶼,因在早期醫學尚未開明之時,金門有先天母胎出生後,而受胎毒,後而發生胎哥(痲瘋,本地將痲瘋稱為胎哥)的島民,甚是可憐,人人避而遠之,唯恐傳染,甚至臨終之際入棺不能下土,早期無現代之火化,故就將棺木抬至「董嶼」放於岩石之縫任其日曬風雨,以免入土傳染,他感嘆道「古老風俗如此而在奄奄一息尚未斷氣之間,然也抬放胎哥礁隨其自然死亡,堪為可憐之舉,未開化古老之金門就這樣迷信等等之不通達」;從「胎哥礁」再觸及「外死可以返鄉喪葬」,回應了1977年10月2日,金門日報一署名「藍天」的作者,泣述其嚴親之死,九天讀之,「隻字點淚,吾這個九天難免提起陳述一二,咱金門自古確實有此俗例;但在古金門實在沒有開化,以致誤死冤魂多多,這個問題怎麼講呢!就是金門一向有一批的老前輩疑神疑鬼的觀念,死人若在外里死了不可抬入鄉里,果若抬入鄉里稱為不吉,而且在出葬即日鳴放鞭炮稱為"彈死人目瞅青瞑",這種觀念未免太幼稚了,其實這種行宜,確實幼稚無可救藥之舉,無可根據的笑柄,一傳再傳而至於今日」,「總之人之終點就是死亡,何必這個什麼,那個什麼,未免將死人有一種虐待太過於絕情」。

外死不能返鄉?這個禁忌議題,經「藍天」、「九天」點燃之後,引發了熱烈討論,風衣先生在《浯江夜話》方塊中以一篇<外死不能返鄉?>加入論戰,話題延燒了半年多,翻閱1978年6月25日,我的少年日記,記錄了風衣對我說的一段話,語氣中仍充滿了憤怒:「浯島習俗說外死不可返鄉,這實在違背人道天良,你看精神堡壘圓環三不五時就有棺材放在帳篷中,就是不讓人家入家門。有一天我拿根掃把來打那些沒有天良的東西!還有人打電話來罵我們怎可登<外死不可返鄉?>我偏要寫!也偏要登!」

在「外死不能返鄉?」的議題上口徑一致,以人道立場力排眾議,力推《九天講古》的風衣先生與九天先生惺惺相惜,共同寫下一段筆墨佳話。

家族的、島嶼的父女兩代書

顏謙,原名添源,筆名「九天」,1915,民國四年金門脫離思明獨立設縣那一年出生於廈門鼓浪嶼,1978年10月卒於金門後浦城。童稚時於鼓浪嶼鹿耳礁(即旌旗山腳),入讀旭瀛書院,九歲時隨父母遷居金門,後就讀金門縣立學校,步入社會以油漆工程營生,從事廟宇彩繪,留下鄭成功祠、古崗樓、湖心亭及後浦觀音亭門神等作品。1975至1978年,六十之齡始集中火力發表百餘文章,散見金門日報副刊。

顏湘芬,筆名「湘夫人」,顏謙之女,生於金門,1977年,國中畢業前夕,經父親鼓勵,在金門日報副刋發表第一篇文章<離情>,高中畢業離鄉,銘傳大學觀光研究所碩士,曾是導遊領隊,走過將近二十個國家,2005年回鄉經營古厝民宿,喜歡家鄉小島的生活,閩南傳統建築聚落歷史與文化的氛圍,喜歡在田野林道散步與聆聽自然的聲音,曾獲浯島文學獎散文獎。

《九天講古》的篇章,多在述說歷史章回,田野之奇,較少著墨個人身世、私人情感,少數觸及的文章,如<七賢祠與蛇洞>、<龍舟渡競>、<清明時節>、<淚憶大哥>,字裡行間透露了「幼時生於鷺江,在民十五年,攻讀鼓之旭瀛書院,時逢十歲,居址鹿耳礁,鼓嶼雖彈丸之島,學校林立,轉眼雲烟憶童年,令人不堪回首」,「二哥顏金源,卒於鼓嶼,距今五十年矣,葬址"五葉碑"塚地,現可能被匪徒挖掘無遺,至是恨填心胸」,「祖父骸葬南安赤崎鄉,姑母泉城南門經商,鼓嶼外祖母歿,生時六十餘間,時以習武不間,外祖母年幼武藝確實不凡,早期長輩均有習武,以防不測,童期與諸表兄弟妹數十,集練拳劍國術」,祖籍泉州南安赤崎鄉,遷居鷺江鼓浪嶼,再移居金門的兩岸身世經驗,豐富了九天的文史視野,惟有生之年回不去海那邊的故鄉,只能把「漳州,石碼,廈門,鼓浪嶼」掛在嘴邊,奇才、奇情之人,亂世中只能寓島作隱士,或許也是他藉酒澆愁,藉筆抒情的一種情感釋放吧。其子國民讀到的父親和他的時代、他的處境,不禁慨嘆,「難振翅高飛效鴻鵠之志也」。

隔斷的島與島,阻絕的岸與岸,被塵封的九天傳奇人生與文史故事,歷漫漫幽暗歲月,因為其女湘芬從手稿、剪報、影像理出 「堆疊的記憶」,2014年清明時節,又與國民哥哥經金、廈小三通,踏上了南安赤崎尋根之旅,有了重現的一道光,也才有了一個較完整的連結,形成有文學情感閱讀的父女兩代書。

1978年10月,九天先生大去,其子顏國民回鄉奔喪,並帶走了父親的作品剪報,或出於父親冥冥中的指引,他決定接下出刋已中斷多時的《金門文藝》社長,11月,《金門文藝》革新號快速整裝出刋,並陸續選載《九天講古》,包括<金門布袋戲>、<出師鐵匠>、<湖井頭記往>、<鷄爪山安茨>等篇章,他雖不言明,但我相信,這卻是他在心裡也在刊物中默默作為紀念文藝父親的一種儀式。留居島鄉的歲月,因著文友陳為學兄帶來一份邀稿函,我得以和顏國民結緣,後來渡海到台灣協助他編《金門文藝》,也多次在社裡建議他能完成《九天講古》的出版,但那個半工半讀討生活,《金門文藝》面臨斷炊的困頓年代,對他而言,出一本書,有心而無力啊;踏上風島軍旅征塵,一個返台休假日的午後,來到國民兄的中和華安街作客,見到了湘芬和她編織「中國結」的好友陳秋美,高粱家宴的酒酣耳熱,我又聊起了《九天講古》出書事,再觸起我印象中傳奇的「九天公」,他們成長記憶中好飲、能文,郤又厲色、冷峻的父親顏謙,兄妹們未多言。出書事,一再擱著。

家族、島嶼、文史情感的期待,催生一本書,我竟等待了漫長四十春秋。如今,呈現在案前的《九天講古與湘夫人文集》書稿,我慢慢讀,一讀再讀,原來,許久以來,整理父親的文章,一直放在湘芬的心頭上,她卻任心由歲月蹉跎,任由心緒醞釀,就是不肯一次面對好好整理,她自我解構,這或許也是一種近鄉情怯,在收集、細讀、注解父親文章的過程,她終於貼近父親,感受到和父親對話,從文字、篇章中,重新拼湊出父親的形象,但即使如此,她認為仍然是不完整的父親, 「十六年的歲月我居然一點都不認識父親,那些年我到底在做甚麼,難道是父親的嚴厲教育讓我們總想躲著他嗎?整理的過程中我撥開層層紗,勇敢的面對我自以為是的人生,飄飄忽忽,風雨天晴,我的人生已經過了大半,而我究竟明白了些什麼,又失去了些什麼,為什麼父親的影像是那麼的模模糊糊,在我心中的父親以及現實生活中的父親,居然要這麼努力的去回想才能夠喚回幾個熟悉的影像片段,我無法原諒自己,應該說我後悔莫及,偶爾在父親的文章中有寫到些童年生活,都如獲至寶,貪婪的希望可以再多擁有一些,好想跟父親對話、好想抱抱他、說ㄧ聲:爸爸您辛苦了」 ,盈滿卻又隱藏著文字情境、文學狀態的湘芬,她的導言,必是伴著記憶,泛著淚光寫就的。 九天的隱世奇筆,也真是把人文的好基因留給了兒女們。傳奇,也等著第二代接續。

《九天講古與湘夫人文集》,原本單一的文史掌故,因著父女兩代的連結,用書寫堆疊縫補的文字伸展台,是家族的,也是島嶼的記憶之書;是文史的,也是文學的華麗之書。

九天講古,傳奇未了。

楊樹清(金門燕南書院院長,報導文學作家)

推薦序

阿爸來ㄚ!

幾個小孩,還有「阿嘛」,聚攏一起,嘰嘰喳喳、嘻嘻哈哈,總是有扯不完的話題。

但只要有人喊出一聲:「阿爸來ㄚ!」瞬間空氣凝結、鴉雀無聲,簡陋的老厝房間裡,比當時的「金馬戒嚴」或「烏鐵仔(警察)來ㄚ!」還要肅殺驚恐。

「阿爸」、「阿嘛」是我們稍長之後,在我和大姊的鼓吹之下才改過來的叫法,原本叫「俺添」、「俺珍」,昔時家鄉的「時大人」(老人家)很多避諱讓子女稱爸稱媽,明明是自己生的,卻要孩子們叫他們阿叔、阿嬸或用單名的俺添、俺

珍,連帶兄弟姊妹間也是「沒大沒小」的不「稱兄道弟」,而以偏名彼此呼喚。

阿爸回來時,總會用一兩聲「嗯恨!嗯恨!」的輕咳聲作預警,從客廳後牆的窗口「龍鳳姨仔」那邊過來的大馬路,巷子前「世貢伯仔」那頭或巷子後「道姆仔」附近,甚至對面「世勳伯仔」門口飄進耳膜,聲音再小,總會被聽到,現在想,應該是阿爸故意要讓我們聽到的吧?「該做什麼的」迅速歸位:「褙箔的」趕快析箔葉、糊金紙;「讀冊的」趕快寫作業。阿爸回來總是固定坐在客廳左後角的「大位」抽「雙喜」香菸啜飲高粱酒,一群人的靜默之中,總有人會忍俊不住發出竊笑,就會引來阿爸的訓示或糾錯。

那個時期的思想理路很清晰單純而不費勁,「蔣總統」是好人,「毛澤東」、「共產黨」、「共匪」是壞人;于素秋、蕭芳芳、陳寶珠、曹達華是好人,石堅是壞人;好人一定會有出頭天,壞人一定會有報應;很不幸「阿爸」被「阿嘛」歸類為「壞人」,因為他愛呷菸飲燒酒、汝兄我弟請客、罵大罵小,雖然不是希望他有報應,但我們總在內心裡有「避之唯恐不及」的念頭。

年長至今,我仍一直大惑不解,我離開家鄉時的阿爸才五十多歲,更早之前的共同生活記憶裡甚至阿爸才四十幾歲的年紀,但怎麼覺得阿爸身為「父親」的權威和形象是如此的穩固和高不可及,除了那聲乾咳之外,阿爸冬天總是穿著

寶藍色直條紋的粗絨布衣褲,左口袋裡插著一隻派克鋼筆;阿爸會大膽的用油漆在我們家門口畫上牡丹花的壁畫;阿爸的 33 轉唱盤會將黑膠唱片的南管曲子放送到 200 公尺遠的「24 步仔」家要給他聽;我們吃飯時不能嘖嘖出聲,再好吃的菜也只能夾面前的區位,不能飛筷到菜盤對面或兩邊;阿爸興致一來會從漳州石馬講到廈門鼓浪嶼,再從 14 歲開「廣東仔店」到 18 歲出海行商船做兩岸生意;阿爸簽名用的「顏」字草書,一直是我最愛使用和覺得最具代表性的筆法;阿爸午後斜倚在許祖厝內的竹牀上對一群鄉人講古的畫面至今記憶猶新。

阿爸是在我離鄉之後的近六十歲之齡才開始寫作,或許也是他在與病魔周旋的痛苦歲月中的精神慰藉,1978 年底阿爸往生,返鄉奔喪之後,阿嘛交給我一本阿爸細心粘貼標註的剪貼本,阿爸似是對我有所期待,但我卻遲遲不知如何下手,擔心處理不好會褻瀆它應有的地位和成分,再則要整理出書必須翻遍那段時間的金門日報看有無遺漏些蛛絲馬跡,我力有未逮,之後我把這個任務移交給返鄉經營民宿的三妹,重新打成文字,阿爸講古與家鄉習俗對照連結加上她自己在家鄉相關的文章才得以成書,幸有金門縣政府與文化局重視地方文獻的用心和挹注,讓「九天講古」的餘緒繼續在故鄉傳唱。

「阿爸來ㄚ!」阿爸這次是真的榮顯的回來了,而且正是在您往生四十週年的前夕與我們見面。

阿魚

2018 年 7 月 23 日於台北寓所

圖書評論 - 評分:

|

|

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)