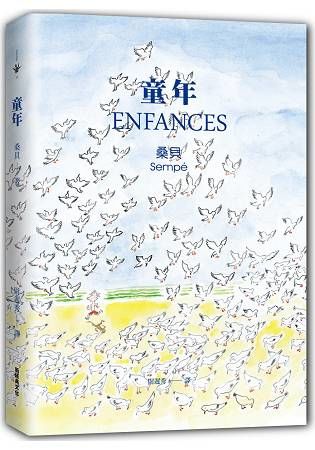

世界級漫畫/插畫大師 桑貝 訪談式傳記首度出版

收錄近三百幅精彩畫作,大部分為首度公開

披露他童年的快樂與悲哀、學畫過程、《淘氣的尼古拉》系列創作緣由、

對童心與教養的看法……

以及第一手畫作詮釋

收錄近三百幅精彩畫作,大部分為首度公開

披露他童年的快樂與悲哀、學畫過程、《淘氣的尼古拉》系列創作緣由、

對童心與教養的看法……

以及第一手畫作詮釋

他的童年充滿恐懼,卻帶給世人最多彩的童年歡樂!

每一幅畫都充滿想像力,

像一次逃逸,一種反省,一抹微笑,一陣笑聲……

讓大人離開現實的當下,呼吸一口純粹的氧氣。

「我有時候是會⋯⋯變得很懂事,但是從來沒有變成大人。」

以《淘氣的尼古拉》帶給世人純真歡笑的桑貝,其實有個痛苦的童年:父母無盡的爭吵、叫囂、大打出手;鄰居側目,同學對他的家庭狀況私語嘲弄;貧窮得付不出學費、常常搬家……

他用「大笑不止」來面對家中的暴力場面;他最重要的寶物是收音機,帶他抽離現實世界;他用說謊,在童稚的謊言中逃避現實,遁入想像中的幸福。

但這一切並未讓桑貝變得憤世嫉俗,也不擁抱教條。他從來不怪父母,知道他們盡力了,生活不容易。他想盡快賺錢回家,化解家裡的暴戾之氣,於是他打酬勞很低的零工,他畫單幅幽默畫、跟朋友合作加上文字。漸漸的,地方報紙、雜誌願意刊登;漸漸的,他的畫作帶他離開波爾多家鄉,走向《紐約客》封面及其他報刊版面,觸探世界各地讀者深層的記憶,喚醒最恆常的溫柔。

時間一年一年過去,但桑貝筆下的童年不曾老去,一如既往地純真,一如他眼中的自己:「從來沒有變成大人」。

「他們靈巧地拿著嘲諷的鏡子,映照我們過度正經的心,他們邀請所有人帶著溫柔和感性,在暫停的瞬間,觀照人性。」──訪談人馬克・勒卡彭提耶(Marc Lecarpentier)

關於桑貝,大家應該都是因為《淘氣的尼古拉》的插畫而認識他,但是在這個新的繪本裡,桑貝以另一種目光觀看自己的童心。

馬克・勒卡彭提耶熱情洋溢的長篇訪談,配上尚-雅克・桑貝(Jean-Jacques Sempé)的畫作,畫家在書中娓娓道來,述說這個波爾多男孩的苦與樂,明明憂心忡忡,急著想找到適合自己的工作,急著讓自己的畫作登上雜誌,卻又一副若無其事的樣子。

馬克・勒卡彭提耶這樣描述桑貝:「不管在什麼情況下,他們都有辦法忘記當下的重力,想像自己是一名賽車手,駕著破舊的老爺車在荒地競速,他們可以想像自己是法國足球隊的中鋒,在主場的草坪上踢球。他們不懂無聊大人裝模作樣愛說教的那一套,他們知道如何逃逸,在靈光熠動的那個瞬間,他們逃離殘酷的世界。」

桑貝也在書中澄澈地告白:「我有時候是會⋯⋯變得很懂事,但是從來沒有變成大人。」你會壓抑不住嘴角的微笑,因為發現他說的是真的。本書收錄許多畫作,或新或舊,多數不曾發表,它們溫柔地召喚我們,召喚無憂無慮的幸福。