第一章

擠進燈紅酒綠的大上海

一八八八年八月二十二日,是民間鬼節,上海浦東的杜家,誕生了一個孩子,取名「月笙」。

之後,這個孩子的父母雙亡,於是只好輟學,與外婆一起生活。苦命的月笙被迫在賭場附近討生活。他的人生就像是落葉,四處飄蕩。

十三歲的杜月笙漸漸表現出他日後闖蕩上海灘的特質:一種傲視群雄,蠻橫霸道的「狠勁」,無論對金錢的欲望、社會地位的追逐,還是情感世界的獵取,杜月笙都保留這股「狠勁」。小小年紀就被取了「水果月笙」和「萊陽梨」兩個土到掉渣的綽號,接著他開始偷竊、上妓院、狂賭博,沾染一身匪氣,到底杜月笙的命運會如何?

一、喪母失妹,淒苦童年

不平凡的人連出生都與眾不同,似是千古不變的定律。

一八八八年八月二十二日,清光緒十四年中元節,亦為民間俗稱的鬼節,上海浦東高橋鎮杜家,一座低矮狹窄的破舊草房中,傳出陣陣嬰兒啼哭聲,這位日後聲名顯赫、威勢驚人的大亨—杜月笙誕生,從此開始了他那撲朔迷離、充滿傳奇的一生。

杜月笙本名月生,發跡後易名「鏞」,並將「月生」改為「月笙」為號。祖父名、事不存,杜月笙本人也至死不知其祖之名諱。父杜文卿,曾在茶館當過跑堂,在碼頭做過丁役,後又與人合作在楊樹浦開過一家小小米店,慘澹經營,仍難得果腹,母親朱氏不得不時常幫人漿洗衣物,補貼家用。

杜月笙幼年境遇悲慘,生逢清王朝衰敗不堪、內外交困之際,彼時國弱民窮,災荒不斷,而上海更是連年天災人禍交併,疫病四處流行。

母親朱氏在高橋鎮無以為食,只好抱著剛過周歲的杜月笙,步行幾十里,到楊樹浦投奔開米店的丈夫。可是,杜文卿的米店裡情形更糟,原先店中存米早已賣出,但因米價一日數漲,賣米所得的錢根本無法再去進貨。轉眼間貨款就要花用殆盡,而妻子和兒子此時來到,又多了兩張嘴,讓杜文卿更加憂愁。眼看開米店的丈夫已經窮途末路,於是朱氏和丈夫商議,進紗廠當女工。當時,楊樹浦有好幾家紗廠,雇用了許多女工。

一八九○年夏天,上海霍亂大流行,大多數患者猝不及救,馬路上四處可見倒斃的路人。

霍亂的災難雖然沒有降臨到杜家,但在此時,朱氏生下一個女兒,卻難逃悲慘命運的追逼,因產後極度衰弱而死。杜文卿悲痛萬分,一手抱著一個孩子,守著妻子的屍體,號啕大哭。在親友的幫助下,杜文卿傾其所有,為妻子買了一口白皮棺材,然後殮下妻子,雇人抬回高橋鎮。

朱氏的死,讓杜文卿一下子老了十歲。世道艱難,他覺得生不如死。可是,他拋不下一對失去母親的小兒女。他把杜月笙和女兒一同抱回楊樹浦,三人相依為命。

此時的生活實在艱難,又要賺口飯吃,又要照看孩子,杜文卿終於無法支撐,只好忍痛割愛,把女兒送給別人。

送走女兒之後,杜文卿繼續開米店。此時,他和一位姓張的女人相遇。於是,杜月笙有了一位繼母。這位繼母倒也賢慧,視杜月笙如己出。家境雖然貧窮如故,然而依偎在張氏身旁的這段時光,卻是杜月笙童年時期最幸福快樂的時光。

但不幸再度來臨。一八九二年,杜月笙五歲。這一年秋天,上海一帶大旱,居民紛紛外逃就食。杜氏一家三口,困守楊樹浦。臘月初九這日,天降大雪,氣溫陡降,杜文卿突然染病,尚不及醫治,便一命嗚呼了。

沉默寡言的張氏,此時無比堅強。她一邊照料著杜月笙,一邊設法為杜文卿備就衣衾棺木。母子倆一身孝服,哭著扶柩還鄉。

張氏帶著杜月笙,把杜文卿的棺材放在朱氏的旁邊,然後也用稻草覆蓋。這兩口棺材在那條田埂上放置了許多年。數年後,不知為何,兩口棺材之間,長出了一棵黃楊樹,枝繁葉茂,蓋住了那兩口棺材。

杜月笙發跡後,一心想選擇一處好穴,為他的父母落葬。但是請到的幾位風水師,竟然異口同聲地說,老先生和老夫人浮厝的那塊地方,正好是一處寅葬卯發的血地,只可浮葬,不能入土,一旦入土,風水便將破壞無餘,尤其是那一棵黃楊樹,更是杜門子孫後代榮枝的根源,動也動不得。

杜月笙本是一個迷信風水之人,一聽此話,便不再去動父母的棺材,任其繼續遭受風吹雨打。甚至日後杜月笙在高橋鎮前無古人地建起杜氏宗祠,也沒有把這兩具靈柩下葬。

且說張氏帶著杜月笙草草掩蓋了杜文卿的靈柩之後。不久,這對母子倆又回到楊樹浦,自立門戶,繼續開杜文卿遺留下的米店,以資度日。

一八九三年,杜月笙六歲,張氏又勒了勒褲帶,讓他進了一家私塾,啟蒙讀書。

一八九四年,中日甲午戰爭爆發,中國戰敗,讓中國從封建社會淪為半殖民半封建社會,讓小市民的生活更加困難。張氏苦苦撐著的米店,終於再也無法維持,只好關門停業。她帶著七歲的杜月笙又回到了高橋鎮。

杜氏老宅仍在,只是更加破敗了,但容身還是可以的。不過,生活費用卻全無著落。

張氏是一個堅強的女人,她早起摸黑為人洗衣服,勉強賺個幾分錢度日。境遇儘管如此艱苦,張氏還是節衣縮食,每月拿出五角錢,送杜月笙到另一家私塾讀書。就這樣過了三個月,到第四個月月初必須繳費之時,張氏實在拿不出錢來,她抱著杜月笙痛哭了一夜。第二天,杜月笙只好輟學。

杜月笙在楊樹浦讀了兩個月私塾,在高橋鎮又讀了三個月私塾,加起來,一共是五個月。所以,後來杜月笙談起自己的求學事蹟,常說「小時候只讀過五個月的書。」就是指這五個月。

一八九五年,杜月笙遭到更大的打擊。愛其如同己出的繼母張氏突然神祕失蹤,有人說是被人口販子綁架,也有人說是被「蟻媒黨」拐走,還有一說,是張氏不堪生活重擔跑了,總之活不見人、死不見屍,杜月笙從此徹底成了既沒父母,又沒兄弟姊妹的孤兒。他流落街頭,加入了高橋鎮野孩子的行列,整天在茶館賭棚流連,撈到什麼便吃什麼,野孩子的模樣讓人側目。

這時候,外婆收留了這個孤苦伶仃、饑寒交迫的孩子,杜月笙的生活就這樣暫時安定下來,七歲那年,外婆可憐他,讓做木匠的舅父把他送到一家私塾讀書。

在私塾中,杜月笙倒也聰慧,先生教的很快就能記住。只是他太不上進,先生稍不注意,月笙就溜出去玩。

當先生找到他,正要教訓他時,他說:「我已經認識字了,會寫自己的名字,也會算金額,這樣還不夠嗎?」

半年後,杜月笙即輟學回家。

| FindBook |

有 10 項符合

杜月笙全傳的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

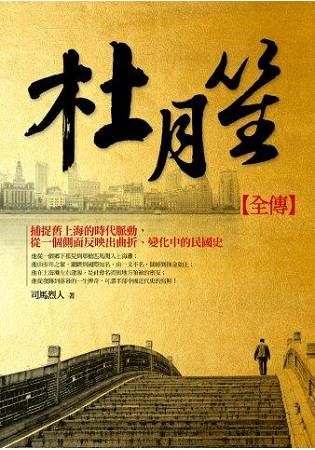

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:杜月笙全傳

捕捉舊上海的時代脈動,從一個側面反映出曲折、變化中的民國史

他從一個鄉下孤兒到單槍匹馬闖入上海灘;

他由市井之輩,躥躋到國際知名,由一文不名,闊綽到揮金如土;

他三言兩語能使對方信服輸誠,一呼百諾而不覺其頤指氣使;

他在上海灘左右逢源,是社會名流與地方領袖的密友;

他從發跡到落幕的一生傳奇,可謂半部中國近代史的寫照!

上海灘最厚黑的教主爺──杜月笙,何許人也?

杜月笙(1888-1951),上海浦東人,20世紀上半葉上海灘上最具傳奇性的人物。他從一個小癟三混進十里洋場,遊刃於商界、軍界與政界,權勢熏天;他四季身著長衫,打扮斯文,給人一種溫文爾雅形象,卻心狠手辣,殺人如麻;他勢傾一時,風光無限,最終又黯淡落場。

被稱為「中國第一幫主」一生叱吒風雲的他,究竟有何能耐,能將黑白兩道搞得服服貼貼的?私生活跟傳奇一樣精彩的他,是靠哪招擺平如花似玉的妻妾們?

一生充滿驚心動魄傳奇故事的的厚黑教主杜月笙傳奇完整公開!

本書特色

1. 在本書中,讀者將看到「厚黑教主」——杜月笙最真實的面目和最詭秘的生存技巧!

2. 本書是作者司馬烈人多次採訪相關人士、根據多方史料編撰而成,資料翔實,甚有諸多鮮為人知的事件第一次於本書中披露。

3. 司馬烈人的《杜月笙全傳》為讀者在「青幫」與「青史」的縫隙之中進入歷史現場以及歷史人物的精神世界準備了入口。本書全面記錄了杜月笙在各個歷史時期的主要言行以及個人經歷的各個方面。

作者簡介:

司馬烈人

長期從事歷史研究,對人物描寫有其獨到之處。目前作品超過百本。

TOP

章節試閱

第一章

擠進燈紅酒綠的大上海

一八八八年八月二十二日,是民間鬼節,上海浦東的杜家,誕生了一個孩子,取名「月笙」。

之後,這個孩子的父母雙亡,於是只好輟學,與外婆一起生活。苦命的月笙被迫在賭場附近討生活。他的人生就像是落葉,四處飄蕩。

十三歲的杜月笙漸漸表現出他日後闖蕩上海灘的特質:一種傲視群雄,蠻橫霸道的「狠勁」,無論對金錢的欲望、社會地位的追逐,還是情感世界的獵取,杜月笙都保留這股「狠勁」。小小年紀就被取了「水果月笙」和「萊陽梨」兩個土到掉渣的綽號,接著他開始偷竊、上妓院、狂賭博,沾染一身匪氣...

擠進燈紅酒綠的大上海

一八八八年八月二十二日,是民間鬼節,上海浦東的杜家,誕生了一個孩子,取名「月笙」。

之後,這個孩子的父母雙亡,於是只好輟學,與外婆一起生活。苦命的月笙被迫在賭場附近討生活。他的人生就像是落葉,四處飄蕩。

十三歲的杜月笙漸漸表現出他日後闖蕩上海灘的特質:一種傲視群雄,蠻橫霸道的「狠勁」,無論對金錢的欲望、社會地位的追逐,還是情感世界的獵取,杜月笙都保留這股「狠勁」。小小年紀就被取了「水果月笙」和「萊陽梨」兩個土到掉渣的綽號,接著他開始偷竊、上妓院、狂賭博,沾染一身匪氣...

»看全部

TOP

目錄

第一章 擠進燈紅酒綠的大上海

一、喪母失妹,淒苦童年

二、賭棚慘敗,逼入上海

三、當起小癟三,玩拋頂宮勾當

四、機緣占盡,圓了青幫夢

五、狂嫖猛賭,覓得至交

第二章 關鍵時刻亮出一身絕技

一、輾轉引薦,得識大名鼎鼎的麻皮金榮

二、福至心靈,有幸巧入黃公館

三、巧獲契機,黑夜擒賊贏信任

四、爭鋒相對,大八股黨意損我利

五、巧取無名指,盤算人生目標

六、吃份「小俸祿」,再度博取幾分信任

七、找個內應,有財大家一塊兒發

第三章 鑽入毒窟,欲坐第一把交椅

一、文謀武攻,出擊屢屢得手

二...

一、喪母失妹,淒苦童年

二、賭棚慘敗,逼入上海

三、當起小癟三,玩拋頂宮勾當

四、機緣占盡,圓了青幫夢

五、狂嫖猛賭,覓得至交

第二章 關鍵時刻亮出一身絕技

一、輾轉引薦,得識大名鼎鼎的麻皮金榮

二、福至心靈,有幸巧入黃公館

三、巧獲契機,黑夜擒賊贏信任

四、爭鋒相對,大八股黨意損我利

五、巧取無名指,盤算人生目標

六、吃份「小俸祿」,再度博取幾分信任

七、找個內應,有財大家一塊兒發

第三章 鑽入毒窟,欲坐第一把交椅

一、文謀武攻,出擊屢屢得手

二...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 司馬烈人

- 出版社: 晶冠 出版日期:2016-11-02 ISBN/ISSN:9789865852801

- 語言:繁體中文 適讀年齡:16歲以上 裝訂方式:平裝 頁數:576頁 開數:25開

- 類別: 中文書> 歷史地理> 歷史人物

|