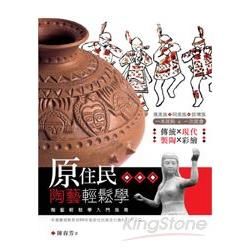

前言

台灣陶瓷工業十分蓬勃,製陶技術亦已成熟穩定,在另一方面,台灣的陶藝環境也相當熱絡,有專業作陶人士,也有非常多將陶藝當作休閒娛情的人,每年在各地方都舉辦許多的陶藝展,各家都亮出自己在陶藝領域鑽研的成就和心得與大家共同分享。

筆者學習陶藝多年,也在學校從事陶藝教學工作,在陶藝創作中,本人則獨愛原住民陶藝。早期,看到排灣、魯凱族的陶壺,其紋飾、造型之美,令人感動不已,當時並未瞭解陶壺的傳奇背景,只是欣賞其圖紋造型之美而已。後來在台東文化局看到卑南文化中的陶器,造型雖樸拙無華,但卻古味盎然。有一次,到花蓮三棧一處原住民文物商家去參觀,發現兩個圓球組合而成的一件陶器覺得很奇怪,後來經過解說才知道這原來就是阿美族用來蒸米用的「蒸斗」或台語所說的「炊斗」,它的名稱叫做「陶甑」,過去的印象,原住民蒸米都是用木製的蒸斗,現在終於認識到這件神奇的陶器。

二十多年前筆者到蘭嶼去觀光,沒去之前就有人說要帶著香菸去換當地原住民的木雕和陶偶,後來雖沒換到,卻第一次看他們捏塑的陶偶,這些燒得黑黑的陶偶,製工不算精細,但卻贏得觀光客的喜愛。

深入探討原住民的陶器,才瞭解到那些族群擁有製陶技術?他們製陶的年代有多久?他們的陶器是生活用?或作祭祀、陪葬、傳說中的神物?或類似陶偶的休閒即興之作?

瞭解原住民製作陶器的歷史及動機,有助於我們發展原住民陶藝的方向,過去用作祭祀、陪葬及傳說中的神物「陶壺」等等的器物,我們還要去做它嗎?過去用來炊事、盛物的鍋、碗,如今已經淘汰不用了是否還要去做?阿美族那神奇的「陶甑」,卻是十分脆弱,是否仍要製作它來使用?

傳統文物具有它感情的一面,大家抱著「思古幽情」心境懷念它,但它畢竟不再具有實用價值,再仿造它,也只是仿文物,唬唬外行觀光客而已,而購買的人,也不必抱著買「古董」的心態去買,如只是因喜歡它那種古意,欣賞那種造型,擺著裝飾點綴好看便罷了,可是如果這件陶器當初是陪葬用品,而買來做擺飾,不是也相當奇怪嗎?

以前陶器燒成溫度約在攝氏八百度上下,在烈火中燒成時,陶器呈紅棕色,經過炊事使用自會燻成黑色。但燒成時,如果在缺氧狀況下燜燻燒成,它自然呈現煙燻的黑色陶器。

我們發現,像陶偶、陶壺之類的陶器,有先入為主的觀念,認為它們應該燻得黑黑的才好看,所以儘管用電窯燒出來的東西,也一定想辦法去把它燻黑才算完美,是不是原住民的器物都是烏黑黑的?恐怕不是。

過去原住民的陶器因技術不足,手法粗劣,陶器品質較差,我們是否還要用這麼粗糙的技巧來仿製他們的陶器?或是應用一些現代陶藝技巧製作一些比較精細的作品?原住民陶藝的發展,是否仍然要局限於低溫燒成,外表燻黑的技術層次?個人對這些則持保留的態度。

筆者對原住民陶藝之發展做了長期深入的研究和實驗,對於原住民古陶器之仿製,我們稱這些作品為「仿古作品」,對於有別於傳統所有的造型或燒成方式的作品,就稱它為「原住民陶藝創作」,有了這樣一個理念的追求,製作原住民陶藝的朋友,才感覺有更多努力的方向和空間,而不沈緬於歷史文化中而無創造新原住民文化的衝動。

筆者利用各種成型方法製作原住民陶器,也選用不同材質表達原住民陶器的風味,更採取科學的方法嘗試不同燒成方法所發生的結果,也將精心研究的釉藥應用在原住民陶藝上,甚至將中國最傳統的釉藥,如青瓷、銅紅、天目、茶葉末等充分發揮在原住民陶藝上,使原住民陶藝更加輝煌奪目。原住民各族不同的服飾造型及圖騰很美,我們也嘗試將它應用在陶藝彩繪上,使原住民陶藝走入現代,更加融入了人們的生活領域。

原住民的「傳統文物」有它的歷史、它的美;而「原住民陶瓷藝術」則是結合現代素材、技術、生活需求的現代文化展現,筆者將多年對原住民陶藝研發心得,不論是傳統的、現代的製作手法,都提供給大家參考,對原住民文化有興趣的朋友,可以依教材步驟、方法輕易上手,而免去一趟摸索實驗的時間。至於傳統的美?或現代的好?我想很難做明顯的區隔,最好傳統與現代兼顧,視作品性質去加以應用。

因應時代潮流,傳統陶器已不受歡迎,但基於傳統陶器的文化情感,可以將現代材料和技術融入傳統器形之中而達到實用的目的。

製作原住民陶藝的先進很多,藝術成就也很高,個人十分推崇;但對於原住民陶器製作,許多書籍也只做了傳統陶器製作的簡略介紹,很難找到真正可以用來創作原住民陶藝的文化教材,以致原住民陶藝推廣不易,本教材僅希望能提供更多不同的觀點與新知,讓對原住民陶藝有興趣的朋友能夠有所收獲。

自序

台灣社會因為大族群過度融合,已經不太容易突顯文化特色。反觀,十四個已被認可的原住民族,卻擁有各自截然不同的文化特色,無論服飾、音樂、舞蹈、樂器、生活習慣、祭禮、傳說、典章制度、婚姻禮俗等等,幾乎各不相同。台灣因為擁有這麼多不同的獨特文化,而顯得既多元又豐富。

台灣在國際舞台上也常常因為原住民特殊的藝術成就而驚豔世界,例如原住民歌舞及布農族的八部合音等,都有不凡的表現。此外,原住民的部落營造以及帶些神秘的生活環境,也成為觀光客追逐的景點。總而言之,台灣因為有原住民而活躍,因為有原住民的精神與文化更顯精彩!

台灣原住民陶藝,比較中國數千年精緻的陶器文化,顯然仍有差距。在眾多原住民族當中,具有製陶文化的也不多,更不要說多數陶器只是生活器皿,做為炊煮、盛裝之用,造型簡單,製作手法質樸簡陋,更因設備之故,燒製溫度常常不足,在新材料新產品的引入下,原始陶器也就自然地失去了生存空間,被族人逐漸遺棄,原住民陶器文化慢慢地失傳、衰落。

然而,原住民傳統陶器仍具有其特色與價值,例如雅美族人的陶偶捏塑十分討喜;布農族以網袋為模型,製作陶器的方式更是特別;阿美族的「陶甑」是由兩個陶鍋組合而成的雙球體陶器,下半部裝水當蒸鍋使用,上半部有小孔盛米蒸煮當蒸籠用,這種合體的陶器創作實在是相當獨特的發明;至於排灣族與魯凱族的陶壺,固然是傳統階級的產物,但它卻擁有非常高的製作技術,更巧妙融入了本族的文化。陶壺的造型既合乎美學,其浮雕、壓印、刻紋等,也都十分講究,就以現代的眼光評論,它仍然是值得典藏的珍品。

二十多年前,筆者因為喜歡上原住民圖騰,便投入原住民木雕創作,隨後又接觸陶藝,更專注於原住民陶器的研究與創作。為了瞭解原住民傳統陶器製作技巧,遍訪製陶部落和陶藝工作室,但收獲卻是有限,只能憑藉本身製陶能力和敏銳觀察取得一些心得,再經不斷實驗研究,以及從順益博物館提供的影像紀錄,一路努力鑽研,才達到今日得心應手的境地,而能自如地掌控原住民傳統陶器的開創與製作。

民國九十年間,筆者把精心研究的心得編成《原住民陶藝》一書,並做為推廣原住民陶藝的文化教材,準備在長期居住的原住民重點地域──花蓮,認真回饋鄉親,協助創造原住民部落新產業。因此,本人在服務的學校申請了教育部「藝術與人文列車」專案,商請原住民行政處推薦部落優秀種子人才,參加原住民陶藝培訓,獲得相當不錯的成效。同時,花蓮縣政府原住民行政處舉辦「原住民美食烹飪研習」,本人應邀提供具有原住民特色的實用器皿,原味器皿搭配原味美食,更能彰顯原住民美食的丰采。

嗣後教育部舉辦獎勵原住民族研究著作評選,《原住民陶藝》一書,獲得文化教材類「甲等獎」,給本人莫大的鼓舞和激勵。轉眼間,《原住民陶藝》編成迄今已逾十一年,期間,本人對原住民陶藝的研究與創作從不曾間斷,累積了更多的經驗和心得,是故,藉此機會能將《原住民陶藝》進一步徹底修訂,充實內容,以更符合讀者的需求。

《原住民陶藝》推出的意義不在傳統原住民陶藝的推廣,因為那些傳統材料、製作方法、燒成方式等等,只須了解即可,不需要依循過去的方式來製作陶器。雖然原住民族群大多數沒有製陶文化,但仍然鼓勵他們將自己的文化特色融入陶藝之中,創造有部落特色的陶藝產業。

《原住民陶藝》一書是本人依研究創作之心得編撰而成,之前從未想過將其出版,此次承蒙「花蓮縣陶藝學會」之會員要求,長官及親友之督促,才決心將書整編,希望在將來,所有對原住民陶藝有興趣的廣大同好,不必像本人一樣走過那段漫長道路,而能藉由本書獲得有用的資訊,達到事半功倍之效。

「原住民陶藝」因為有了多元族群文化的融入,因此可以突破及發揮的空間甚大,希望各族群陶藝愛好者,能將這塊領域,充分發揚光大,綻放丰采。

本人雖精心編撰本書,但個人技藝仍難免侷限,祈盼有識之士不吝給予指正,或提供更多心得資訊,讓本書未來能更充實完善。

「原住民陶藝」一書,聞名即有一些學術味和嚴肅感,今改以《原住民陶藝輕鬆學》書名出版,似乎較能親近讀者,也比較容易引導進入可愛的原住民陶藝世界,希望更多朋友能以快樂的心境和靈感,共同投入原住民陶藝創作。

最後我要特別感謝我的太太、家人、花蓮縣陶藝學會,以及所有支持我、幫助我的親朋好友們,沒有您們,我無法堅持至今。

2025【精選作文範例】國文(作文)[速成+歷年試題](不動產經紀人)](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=14100120564)