1.淡定是生命的和諧

《荀子‧王制》:「水火有氣而無生,草木有生而無知,禽獸有知而無義,人有氣、有生、有知、且有義,故最為貴。」人為萬物之一,但是人是萬物之中最為靈貴,人可以與天地互相參配。《中庸》:「為天下之至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣」 這段話的意思是指天下至誠的聖人,才能完全發揮自己的本性;能完全發揮自己的本性,才能完全發揮眾人的本性;能完全發揮眾人的本性,才能完全發揮萬物的本性;能完全發揮萬物的本性,就可以贊助天地、化育萬物;可以贊助天地、化育萬物,就可以與天地並列為三。

人為什麼可以與天地互相參配呢?《荀子‧天論》:「天有其時,地有其才,人有其治,夫是之謂能參。」天有春、夏、秋、冬四時的變化,地有豐富蘊藏的財富,人有管理事務的辦法;天、地、人各有各的功能,可以互相配合相應。中國古代強調「天人合一」的思想,以天道貫通人事,承認「天」的存在。孟子說:「天聽自我民聽,天視自我民視。」天意就是民意,天意與民意相互通連,所以中國古人非常重視人與天地萬物的和諧共存,人與天地萬物不是互相對抗,而是和平相處。

《老子》第25章:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」老子主張人要效法天地自然的大公無私以及無為而無不為的精神。《莊子‧齊物論》:「天地與我並生,萬物與我合一。」更是非常明顯指出天人合一的境界。人與天地萬物合為一體,人來自自然,回歸自然,人與自然本來就是密不可分。人要活得健康、活潑、快樂,首先就是要配合天地的變化,追求人與自然的和諧平衡。

家和萬事興,家庭的和諧是事業成功的基礎。婚姻是一輩子的經營,兩性的結合,來自不同的家庭背景、學校教育、社會經驗,以及個人的生活習慣,要在同一個屋簷相處一輩子是非常不容易的。俗話說:「相愛容易,相處難。」古人以「琴瑟合鳴」形容夫妻感情和諧、圓滿,琴、瑟是兩種不同的樂器,兩種樂器一同彈奏,一定要配合得很好,才能演奏出美妙的樂曲。夫妻之間也要互相包容、互相退讓,才不會發生爭執,產生感情的裂痕。

愛是與孩子同步成長。古代有易子而教的說法,可見親子溝通的困難,自古已然。父母與子女是最密切的關係,可是很多父母不知道如何和子女維持良好的親密關係,不是給的太多,就是給的太少,另外就是溝通不良。在愛心中成長的孩子,人格才能健全完整,在苛責、批評、辱罵環境中成長的孩子,一定對自己沒有信心,對別人常猜忌,對社會多怨怒。所以親子之間,要以同情代替對立,以鼓勵代替批評,以讚美代替指責。

在人際關係方面,尊重是人生的第一課。雖然有人出生豪門,天生富貴,有人家境清寒,貧無立錐;有人天生麗質,面貌姣好,有人相貌平庸,體弱多病。但是眾生平等,沒有人因為有錢、有勢、長得漂亮而可以享有特權,沒有人因為窮、笨、醜而可以被人看不起。能夠尊重別人的人才能被人尊重,而尊重別人要先從看重自己開始。

人際關係的和諧,除了尊重之外,還要具備同情、關懷、慈悲、行善等德行。人生難免會有一些悲傷慘痛的事情發生,我們都不希望這樣的事情發生在我們身上,萬一不幸發生在我們身上,除了自己勇敢面對之外,也期待有親朋好友的協助、鼓勵與安慰,因此當別人有不幸的事情發生的時候,我們都有同情惻隱之心,願意付出關懷,給予最大的幫助。同情與關懷是生命的昇華。

朋友相交,難免會有一些誤會或是利益的衝突。慈是愛,悲是憫,愛是關懷,憫是同情。我們要能寬大為懷,原諒別人對我們的傷害。以恨生恨,以愛止恨。愛是生命的價值,愛是生活的動力,愛是人與人之間的坦誠相待,愛是生命迸發出來的熊熊烈火。

行善就是散播愛心,擴大愛行,說好話,做好事,走好路,都是善。給人方便,給人歡喜,給人信心,給人力量,是善行的最大效益。不是每個都有錢,但是每個人都有愛;不是每個人都缺錢,但是每個人都需要愛。因為有愛,世界才不再黑暗;因為有愛,世界才能遍地光明。

一個人立身處世,最重要的是要能夠身心靈平衡和諧,自我關照。我們每天工作再忙,都要留一點時間給自己,與自己的心靈對話,問一問自己今天活的開心嗎?活得踏實嗎?一個人最大的成就,就是自我肯定,唐朝百丈懷海禪師主張「一日不做,一日不食。」我們雖然不必如此刻苦自勵,但是光陰荏苒,不能虛度,我們總要求得問心無愧、心安理得。一個人能夠身心靈平衡和諧,才能求得內心的安頓。人生最重要的是要能求得一顆安定的心,淡定的人之所以能淡定,不是因為他的生活習慣或是個性使然,而是他的內在生命能夠自得自足。誠於中則形於外,形貌安祥的人會發出自然的光輝。

淡定是生命的和諧,追求人與天地萬物的和諧,追求人與家庭的和諧,追求人與眾生的和諧,追求人與自己的和諧。不是每個人都滿意自己,不能滿意自己,是因為人與自己的不和諧,是自己的身心靈不能平衡。一個不滿意自己的人,怎麼會滿意別人?怎麼會得到別人滿意?因此,修養淡定的功夫,是人生幸福的泉源。

2.淡定是人生的覺醒

人生是一本讀不完的書,我們終其一生尋尋覓覓努力探索人生的真諦,但是很少人能夠在走到生命盡頭之前,體悟出人生的究竟。人生的通關密碼,對很多人而言,是永遠不可理解的謎。

人生百年,老天給每個人一些人間遊戲的籌碼,有的人懂得規劃、經營,不斷營利孳息,最後向閻羅王報到的時候,還有很多存款;有些人不但很快告罄,而且留下一屁股的債。人生如棋局,每下一步棋就會有不同的結果,人生如三叉路口,每一條路徑,都有不同的風景。人生充滿驚嘆號,每天眼睛一張開,就是一個新生命的開始。世界瞬息萬變,我們不知道下一分鐘又會有什麼事情發生。人在天地之間,飄忽不定,經常漂泊,今天在這裡,明天會是在那裏,誰能預料呢?我們只是過客,不是歸人。唐朝大詩人李白《春夜宴從弟桃李園序》有「夫天地者,萬物之逆旅。光陰者,百代之過客。而浮生若夢,為歡幾何?」的浩嘆。宋朝蘇東坡《和子由澠池懷古》一詩也有「人生到處知何似?恰似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西?」的名句,對人生的無常,抱持無限的感慨。

消極的人面對無常的人生,只能無可奈何的逆來順受,過一天算一天,能活多久算多久,今朝有酒今朝醉,生活裡只有今天沒有明天。積極的人則能非常豁達的樂天知命,通情達理,面對無可奈何的人生,勇敢承擔,坦然接受,以優雅的態度、沉穩的心情,表現淡定的智慧。

通達的人知道人生是不圓滿的,因為世界本來就變動不羈,宇宙的定律:變是唯一的不變。「常者,無常也;無常者,常道也。」處在變動不羈的世界之中,我們只能以變應變,也只能以不變應萬變。蘇東坡《赤壁賦》一文說:「自其變者而觀之,天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也。」宇宙的現象是千變萬化的,這種千變萬化的現象是恆常不變的原理。所以個性沉穩、淡定的人,面對人生的得得失失、禍禍福福,不會大喜大悲,而能以平常的心理看待,得也如此,失也如此,「聖人之心,如明鏡止水,物來不亂,物去不留。」處理天下萬事萬物,經目不經心,怎麼來怎麼去,悠然自得,超然自在。

個性通達、淡定的人知道人生是有限的,人生是求不完的。很多人所以活得很痛苦,是因為要求太多,有太多的欲望。人對欲望的追求,有來自物質方面的,有來自精神方面的。人在物質方面的追求,譬如希望擁有好吃的、好玩的,有豪宅、別墅、名車、美酒、佳餚、名貴的珠寶、漂亮的服飾。沒有時希望有,有時希望更多、更好。人在精神方面的追求,譬如希望得到尊嚴、盛名、學識、讚譽等等。如果一個人沒有自知之明,不能量力而為,就會不知所止,沉迷陷溺,失足傷身。人生的痛苦,多半來自一個貪字。貪名慕利,汲汲營營,疲於奔命,即使勉強滿足心願,也未必有福氣享受;何況多半的時候是白忙一場,甚至要支付慘痛的代價而得不償失。擁有財富的人未必能夠享有財富,有能力買名車,未必有很多時間開名車;有金錢買山珍海味,未必有健康身體吃山珍海味。

個性知足、淡定的人明白要求不多才能很容易滿足,凡是隨緣自在,不貪心、不妄求、不計較得失,寬厚待人。天下沒有十全十美的事,也沒有十全十美的人。我們自己並不完美,何忍苛求別人的完美?我們不要笑鸚鵡學語,我們自己也不會飛。懂得不要求、不計較的人,是幸福的人,是快樂的人。淡定的人看透人生的真相、生命的本質,一方面不會在意於自己的得失禍福,一方面也會體諒別人的喜怒哀樂。對別人的成功,真誠去讚美、欣賞;對別人的失敗,真誠去安慰、鼓勵。

個性淡定的人知道要求愈多,煩惱就會愈多,所以對自己的生命不會抱持太多的期望,對別人、對老天,也不會有太多的要求。因為期望愈高愈難達到目標,目標不能達到,就會很難過。少一點要求,降低要求的標準,把得到當撿到,把所得到的一切都視為老天的恩典,就會很感恩、很感激,而不會有恚恨、抱怨。個性淡定的人凡事都能冷靜思考,對於自己的成功,知道是因為努力而獲得的成果;對於自己的失敗,知道是因為努力不夠,老天希望自己更好。而對於別人的友善,會心存感謝;對於別人的惡意,則虛心檢討。

人生像回力球,什麼力道打出去,就會什麼力道彈回來。淡定的人個性沉穩,做事踏實,能夠非常平允而客觀地看待自己的生命,不會貪求、妄求,不會無理取鬧、缺乏理性。淡定的人能夠以平穩的腳步,一步一印、一掌一痕,明明白白、實實在在,不會急切,也不會躁進,平穩而真切的展現他的生命價值。

3.淡定是人格的成熟

十幾年前,我應邀到韓國大邱市啟明大學擔任客座教授半年,那期間曾到大田市圓光佛教大學參加一場國際學術研究會,並發表論文,題目是「中國傳統文人的三種生命情調¬-以屈原、陶淵明、蘇東坡為例」。屈原是戰國時代楚懷王的大臣,忠貞愛國,卻被讒言所害,二次放逐,最後投汨羅江而死。面對人生的苦難,屈原「認」了。陶淵明為彭澤令八十餘日,因為不願意巴結督郵,掛冠而去,隱居田園。面對人生的苦難,陶淵明「逃」了。蘇東坡是北宋才子,詩、詞、文、書法,皆稱大家,因為恃才,得罪當道,屢次被貶官,面對人生的苦難,蘇東坡「轉」了,當不了大官,轉行作大文學家。屈原、陶淵明、蘇東坡各自代表中國文人的不同性格,各有其特色。所謂人格,是指一個人獨特的思想與行為,換言之,即為生命情調。西方心理學者榮格、佛洛伊德等人,對於成熟人格的特徵及發展,都有很精闢的理論和見解,歸納而言,每個人都有本我、自我與超我。本我是人出生即有的原始欲望,是原始的自己。自我是指有意識本能的自己,懂得配合社會與生活環境而作追求和調適。超我是人格的理想,屬於道德層面的價值判斷。每個人都有獨立性、連續性及統合性,偏執的人格、自我意識太強烈,不懂得尊重別人、關懷別人、體諒別人,缺少同情心與責任感,甚至有反社會、反傳統的暴力傾向。

一個人格成熟的人,是能夠自我覺醒、自我惕勵,而且能夠維持良好的人際關係。人格成熟的人,能夠自我認知、自我管理及自我實現,具有完整的人格,可靠而值得信賴。

生命的存在,自有意義與價值,人是理性的動物,每個人都有思考的能力,懂得生而為人應該要如何善待生命。一方面認識自己的能力及條件、一方面要學習自我管理,克制自己的欲望,最後才能實現自己的生命理想。新世代的年輕人,沒有經過戰亂、沒有度過貧困,很多人從小養尊處優,太被驕縱,只有私心、己利,缺少同情、利他的心理,往往人格會有偏頗,不夠成熟。

成熟的人格,能夠自我覺醒,所以能夠建立明確的人生目標,知道自己要什麼?不要什麼?人生有正確的目標,才不會誤入歧途;人生有正確的目標,才能夠集中精神、全心全力勇往邁進,發揮人生的價值。

成熟的人格,能夠自我惕勵,所以不會因為受到誘惑而放棄理想,也不會因為人性的懈怠而放棄努力。相反的,因為不斷的自我惕勵而提升自己處理事情的能力。

成熟的人格,最重要的是能夠維持良好的人際關係。人是群居的動物,人與自己的家人、朋友、工作夥伴,甚至社會上的陌生人,都會有或親或疏的關係。中國古代有五倫之說,現代人加上群己關係,稱為六倫。不管是五倫或是六倫,都是泛指一切人際關係。人如何與別人維持良好的人際關係,是一件非常重要的事。

人格成熟的人,心裡有自己,還有別人,立身處事不會只從自己的角度看問題,還要設身處地,審己以度人。儒家講恕道,就是要推己及人,「己所不欲,勿施於人。」「己立立人,己達達人。」人格成熟的人,都有道德勇氣,能夠有同情心與愛心,願意付出和奉獻。

淡定的人是人格成熟的人,因為淡定的人處事做人,沉穩安定,不急促、不急切,舒緩自如,而且不虛張、不浮誇、不會驕傲自大,也不會自怨自嘆或是自暴自棄。淡定的人很有自信,不只可以自我認知,也可以自我管理,有安定的情緒而不會有異常的行為。

淡定的人有明確的人生信念,知道自己該做什麼、不該做什麼?另外,淡定的人也很篤定知道自己能做什麼、不能做什麼?所以就不會逾越自己的能力而有太多的貪求。

人生的煩惱,往往因為貪求太多,超乎自己的能力和需求。超乎自己的能力而力有不逮,固然是一件難過的事,超乎自己的需求,也會帶來很多的煩惱。

人生最重要的是要有智慧知道自己的能力和需求。不管是能力或需求,都要量力而為、適可而止;淡定的人就有這種智慧,知所取捨、要求不多,清淡看待生命,而且知其所止,求得內心的平定。

淡定是人格的成熟,因為淡定的人能自我覺醒與自我惕勵,有積極的生命態度。「淡定」的「淡」,不是冷淡而是平淡,冷淡是對人、對事的冷漠;平淡是對人、對事的沉穩平和的看待,是淡中有味,而不是淡而無味。

「淡定」的「定」,不是不動而是穩定。不動是固著在一點定點,固定不變,沒有彈性,不能變化;穩定是追求平衡、均衡、不偏不倚,因勢利導,隨時可以機動調整,以求得最後的和諧安定。

淡定的人有成熟的性格,所以有解決問題的能力,能主動與人交往,能夠客觀而正常的表達情感,而且理智控制,誠實不自欺,有好的人緣。

4.淡定是真情的流露

熱戀中的男女當街擁吻,並不讓人艷羨,看見走路蹣跚的年老夫妻攜手過街,才令人十分感動。林覺民《與妻訣別書》:「願天下有情人都成眷屬」的名句,現在要改口:「願天下眷屬都成有情人」,因為天下的怨偶愈來愈多,以前是「相見如賓」,慢慢的是「相見如冰」,甚至是「相見如兵」,仇家相見,水火不容。

為什麼現代人的離婚率節節升高?中國人的古訓:「相忍為安。」現在已成了高調。兩性平權,女性自主的觀念,強化了自由的意識。「伴」是每個人成為另一個人的另一半,每個人犧牲自己的一半,才有一個完整的家,每個人要求完整的自己,就只剩半個家。做人在能忍不能忍而已,現代人都太不能忍。

年輕人渴望轟轟烈烈的愛情,但是一旦結為連褵,如何珍惜平淡的家庭生活,很多人沒有心理上的準備與調適,以致無法忍受平淡無趣的婚後日子。天天為油、米、柴、鹽、醬、醋、茶在煩惱,在為家庭開支多少計算,甚至一點點芝麻小事都可以點燃家庭戰爭。在丈夫的眼中,太太不再是那個善解人意、柔情似水的女孩;在太太的眼中,丈夫也不再是那位細緻體貼、呵護備至的男生,然後就開始懷疑當初決定要結婚,會不會是一項錯誤的選擇?

其實,婚姻是一輩子的經營,不管結婚之前,相識多久,相愛多深,結婚以後一切重新開始。白雪公主經過千辛萬苦嫁給白馬王子之後,從此過著幸福快樂的生活,這只會在童話故事中出現,在現實中每天要面對嚴峻而真實的考驗。談戀愛的時候,男生把最美麗的講稿一遍又一遍背給女友聽,女生把最漂亮的服飾一套又一套穿給男友看。約會結束後,各自回家,重新排練。而在婚姻生活裡,是沒有NG的,吵架之後,裂痕還在,三不五時又會拿出來回鍋。

情人眼裏出西施,戀愛中的男女,對方的優點是優點,對方的缺點也是優點,等到愛已不在,情也消逝的時候,對方的缺點是缺點,對方的優點也是缺點。人沒有變,變的是感覺。從前衛靈公的寵臣彌子瑕得寵的時候,彌子瑕偷駕國君的車子出城探望母親的病,不但沒有被罰砍足的刑,還被衛靈公讚美他的孝道;彌子瑕和國君遊果園,彌子瑕吃了一顆很甜的桃子,吃了一半捨不得吃完,留給衛靈公,衛靈公很開心。可是後來色衰愛弛,得罪了衛靈公,彌子瑕的好處全成了過失。

當愛情轉變為親情之後,雖然不再是如膠似漆,熱情濃烈,但是在平淡之中仍然能夠洋溢溫馨與甜蜜,只要細心體會、觀察,仍然處處可見對方的用心、真心和貼心。平淡不是淡而無味,而是淡中有味,只要我們努力去體會、感覺,情愛依舊,只是重新包裝而已。

愛與被愛是人生中最幸福的事,愛是心有所主,被愛是心有所屬。一個人心裡有所愛的人,人生有了目標,生命便充滿活力、衝勁、熱情、希望,再多的苦難、挑戰,都願意甘之如飴。為了所愛的人,可以犧牲一切;為了所愛的人,可以放棄所有。

一個人心裡成了被愛的人,人生變得亮麗起來,心中有了歸屬,就有了安全感。有人呵護、有人關心、有人細膩照料、有人噓寒問暖,不是很甜美很幸福嗎?有了愛,就有了一切;有了愛,就天長地久。

平實的生活是最真實的生活,古人說:「至味無味」,最好的味道是沒有味道的味道,每一種味道都各有所偏,不夠周全,只有沒有味道的味道才是最周全完備。生活也是如此,能夠甘於平凡的人才不平凡。人生最美好的事,是在平平實實的生活中發現生活的美。生活的美是隨處可見,隨手可取,只看我們有沒有心去發覺而已。藝術大師羅丹說:「這個世界不缺少美,只是缺少發現美的眼睛。」真正的幸福就是擁有一種平淡、平實、平凡的生活,人生最美的是在平平淡淡的生活中找到屬於自己的美麗故事。

一念為天堂,一念為地獄。我們可以把天堂賤踏為地獄,也可以把地獄提升為天堂,全都在於一念的取捨。如果幸福快樂的生活是生命的真諦,那要怎麼樣才能得到幸福快樂的生活呢?簡單的說,有能力過大富大貴生活的人,就去過大富大貴的生活;只有能力過平平實實生活的人,就過平平實實的生活。天下沒有最好的生活,只有最合適的生活。隨緣自在,俯仰無愧,才能大自得、大自在。

天下沒有白吃的午餐,天下事一得一失,想要過大富大貴的人,必須付出相對的代價。有錢的人必須忍受別人的嫉妒,有地位的人必須忍受別人的汙衊。而為了求名求利,或是守住大名大利,往往要比一般人辛苦千百倍。名與利都不會是天上掉下來的禮物,如果沒有能耐,是無緣享受的,即便勉強得到,也會很快失去,與其惶恐、驚懼,晝夜不休的工作,不如平平實實、平平安安、平平淡淡過日子來得快活順心。

5.淡定是真誠的付出

2011年台灣第48屆金馬獎電影頒獎典禮,香港《桃姐》影片榮獲最佳導演〈許鞍華〉、最佳男主角〈劉德華〉和最佳女主角〈葉德嫻〉三項大獎。息影多年的葉德嫻飾演女主角桃姐,一個十三歲便到梁家幫傭的女孩,工作了60年,前後伺候四代的家庭;劉德華飾演男主角Roger,一位年輕的電影製片,從小就被桃姊照顧,兩人情同母子。電影故事是描寫桃姐年老中風住院,在老人院安養天年的生活點滴。Roger 雖然工作很忙,但是仍然經常抽空去探望桃姐,別人問起他和桃姐的關係,他說是乾媽。一段主僕之間的故事,被導演非常樸實、真切的表現出來,充滿溫馨與溫暖,在現代功利社會裡,這樣的電影實在彌足珍貴。許導演平實而平順地講述一個十分平凡又現代的故事,沒有打打殺殺的血腥暴力,也沒有轟轟烈烈的纏綿愛情,或是驚心恐怖的鬼怪災難,令觀眾在心目中真真實實的體會到平凡簡單也可以是另一種幸福。

陳樹菊是台灣台東鄉下市場賣菜的小販,她平時省吃儉用,把賺到的錢,一元、十元的省下來,然後一百萬元、一百萬元無私的捐獻出去,救助孤兒、貧困兒童、捐獻圖書館。數十年如一日,所捐金額高達千萬元以上。她的義行不只得到台灣政府的表揚,更獲選《富士比》雜誌2010年亞洲慈善英雄人物、美國《時代》雜誌2010最具影響力時代百大人物及2012年菲律賓「麥格塞塞獎」,「麥格塞塞獎」素有「亞洲諾貝爾獎」美譽,陳樹菊獲得此項殊榮之後,又把她的獎金全數捐給台東馬偕醫院。

陳樹菊女士只是一位平凡的賣菜阿嬤,每天凌晨兩、三點就要起床開始工作,一直忙到晚上七、八點才能休息。她一輩子辛苦工作的所得,毫無私心的捐獻給社會上的弱勢族群,在平凡中見其偉大。陳樹菊女士的偉大,不在於她捐了多少錢,而在於她的人生態度,她認為行善是她最大的快樂,每當她行善的時候,睡的特別安穩。她那充實而有光輝的生命,就像菩薩教化世人一樣,給台灣人民樹立了良好的榜樣。兩岸開放交流以後,許許多多的大陸人民到台灣旅遊,最近有人在大陸的報紙發表文章,認為台灣最美的風景是人。是啊!人心的善良就是人間最美的風景。一顆平凡、單純、無私的愛心,是社會最珍貴的瑰寶。心中有愛,人人都是菩薩。很多人低調行善,我們要高調揚善,呼籲更多愛心和善心,幫助社會底層身陷貧病無助的人。不要把愛心儲放在冰箱冷凍起來,雖然我們的日子很平淡、生活很平實、命運很平凡,但是每個人都可以做一些不平凡的事,在平凡中顯出不平凡。不是每一個人都可以成為偉人,但是每一個人都可以成為好人。

平常心是道,平安是福,淡定的人不求大紅大紫,不願意大起大落,也很難接受大喜大悲。在以前資訊不夠發達的年代,沒有手機,電話也不方便,親友的聯繫就靠書信往返。有些親友很久失去消息,十分惦念,往往就藉「沒有消息就是好消息」來安慰自己。現在年事漸大,偶而聽到某某人病逝往生的消息,就會不勝唏噓,感嘆人生的無常。

偉大出自平凡,平凡孕育偉大。我們需要不平凡的設計師、建築師,我們也需要平凡的水泥工、木工;我們需要美侖美奐的觀光飯店,我們也需要平凡樸實的服務生、清潔人員。有三個工人正在砌一道牆,第一個工人認為自己只是在砌牆,第二個工人認為自己在建築一棟大樓,第三個工人認為自己在建設一座城市。同樣做一件事而可以有不同的心態,在平凡的工作中,一樣可以表現不平凡的精神。

平實是本分,平淡是智慧,平凡是福氣。真實的愛情並不是男女情侶整天暱在一起。激情只是短暫的歡愉,浪漫只是童話的情節,在長長久久的生活中,愛情昇華為親情,乾柴烈火的熱情轉為平常、平淡的體貼關懷。雖然不是公主與白馬王子的夢幻,卻是真真切切、甜甜蜜蜜是的溫柔,沒有紅袖添香的綺麗,而有相濡以沫的至情至愛。情到濃處變得平實、平淡與平凡。

平實的人沒有嬌氣、媚氣,也沒有霸氣、傲氣,平實的人為官不擺譜,發財不擺闊,頂的住誘惑,耐得住寂寞。平實是一種清醒,一種徹悟,一種睿智,也是一種品質。平實與平淡、平凡相輔相成,能平實過生活的人一定能夠甘於平淡、平凡;能平淡過日子的人,也一定安於平凡、平實;能平凡看待生命的人,也必然是平實、平淡的人。所謂至人只是常,指的就是平實、平淡、平凡。

平實的生活雖然沒有波瀾壯闊、多采多姿,但是在平和穩健之中,自有一種幸福的感覺。平實的感動,才是真正的感動,不是虛驕、浮華,而是真切、自然。

淡定的人的處事風格,最大的特色就是平實自然,不會嬌柔做作,不虛偽、不浮誇。平實並不是平庸,平實的人並不是庸庸碌碌、凡俗一生,而是有自己堅持的理念,要自己所要,不要自己所不要,相信平實的生活是對自己有益處的生活,所以不會受到別人的影響而輕易改變自己的理念。庸俗、低俗的人是不可與平實的人同日而語。

6.淡定是知止的修練

知止是一門研究人生如何出處、進退、行止的學問,知止也是研究一個人如何安身立命的學問,深諳此道,則在立身處世的各個層面都能悠遊自在,俯仰自得,否則進退失據,動輒得咎,則將痛苦不堪。

十多年來,在歐洲有不少國家的團體與人士提出「慢活」的主張,尤其是義大利有所謂的「慢活村」,從生活上、工作上,要放慢腳步,要慢食、慢動、慢療、慢性、慢工、慢閒、慢市,讓生活的步調、工作的步調,不要再像以前一樣急促、緊張、繁忙、雜亂,而能非常悠閒地享受生命的樂趣。不過,我們的老祖宗,早在孔子、老子的時代就已經提出這樣的觀念,只是名詞不同、說法不同而已。《大學》:「知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。」這是儒家的止學之說;《老子》第32章:「夫亦將知止,知止所以不殆。」又第44章:「知足不辱,知止不殆。」這是道家的止學之說。知止是中國式的慢活哲學。

知止是人生最大的智慧。知止的涵義,不只有停止、禁止的意思,也有居止、止境的意思。談停止、禁止,是知止的消極意義;談居止、止境,是知止的積極意義。知止的消極意義,是提醒世人不能有太多的貪念,凡事要量力而為,適可而止。《老子》第46章:「禍莫大於不知足,咎莫大於欲得,故知足之足,常足矣。」就是這個意思。知止的積極意義,則是強調止字不是停滯不進,而是要保持一顆清明的心,知所進退,該進則進,該退則退。

知止才能專注,專注才能看到問題的核心,事情的緩急輕重,也才能講求工作效率,事半功倍,享受成功。

人生在世,一輩子辛辛苦苦,汲汲營營,到底求個甚麼呢?人生有許多的誘惑,面對人生的種種誘惑,除非是修養很好的人,自制力很強,否則很難抗拒誘惑而不陷溺於情欲的追求。研究知止,第一層的意義,是要知其所止,知道人生是有限的。知止的第二層意義,是要止其所止。很多人都知道知止的重要性,可是卻不知道如何才能做到知止?即便知道如何做到知止,也未必能夠身體力行。知止的功夫,不只是知,貴在能行,要即知即行。知止還有第三層意思,就是止所不止。知止是該止才止,不該止就不止,不是一切的欲望都要禁止。

人天生就有情欲,情欲是人性的本能,只能寡欲、節欲,而不能絕欲;而且人的情欲,有好的情欲,有不好的情欲,好的情欲不只不要禁止,而且要鼓勵,譬如孟子所說的惻隱之心,就是悲憫之心,就是愛心,當然要努力標榜。

《大學》:「知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。」是一個人立身處世、為學做人,非常重要的人格修養。知止,表示人生有目標,有正確的目標,有宏大的理想。一個人有了明確的努力方向,內心才能安定下來,才不會三心兩意,腳踩兩條船,結果一事無成。

定不是不動,而是不妄動、不亂動。止學的修養,並不是叫人萬念俱滅,心如死灰,而是鼓勵人要專一心志,有定向、有定力,不要見異思遷,半途而廢。

靜有安靜、寧靜的意思。水靜則明,思靜則能直探本心。我們的內心要保持安靜祥和。以靜觀變,以靜制動,才能動靜得宜;我們在安靜的生活中,才能夠當家作主,作自己生命的主人。

人生如同一盤棋局,在縱橫交錯的人生大路,如何審慎的安排每一步棋,需要有深切的思慮。古人說:「人無遠慮,必有近憂。」不能走一步算一步,否則可能一步錯而全盤皆輸,一不小心失足而粉身碎骨。冷靜的頭腦,熱情的心,我們在處理私事或公務,都要深思熟慮,才不會出差錯。

一個人能夠知止,才能夠確立努力的目標;能夠確立努力的目標,才能使自己的志向堅定不移;志向堅定不移,才能冷靜沉著;能夠冷靜沉著,才能內心安定;能夠內心安定,才能縝密思慮;能夠縝密思慮,才能心想事成,得到成功。

所以,知止才能掌握人生方向,知止才能體認生命價值,知止才能追求生活品味,知止才能求得身心安頓,知止才能擁有自由心靈,知止才能享受快樂自在,知止才能欣賞人生美景。

人生的困惑,往往來自對生命的不夠理解,不了解人生的意義與價值。人生百年到底我們要求甚麼?能求甚麼?該求甚麼?如果我們沒有自知之明,不知所止,不能適可而止,就像開車的人而不懂得剎車,那是極為危險的事。

淡定的人是很有智慧的人,深得止學三昧,知其所止,也能止其所止,進而止止不止。有進有退,能進能退,做事不會莽撞,面對各種人生的誘惑,也能沉得住氣,不會迷失、墮落。人要做壞事,不是天生就會的,而是受到不良環境、不良朋友的影響。知止是很重要的人生修養,也是很難的人生修養,淡定的人學得知止的修練。

7.淡定是知足的信念

幸福快樂的生活,是人人所企求的,可是很多人活的並不快樂、不幸福。中國大陸80年代末期,人民幸福指數為64%,1991年提升到73%,1996年經濟繁榮了,人民的生活大幅改善,可是幸福指數卻下降為68%。可見人民幸福、不幸福與經濟的成長,沒有必然的關係,不是有錢就開心,沒錢就煩惱。當然,未必有錢就不開心,沒錢就沒煩惱。一個人開心、不開心,和有錢、沒錢很有關係,沒有一個餓肚子的人笑得出來。不過,如果一個人有錢而不知足,一定開心不起來,相反的,一個沒錢的人而能知足,一樣可以很開心。

當今的社會結構可以粗分為資產階級、中產階級和無產階級。在社會底層很多的勞工、農民、失業遊民,生活是很悲苦的,他們沒車、沒房、沒錢,也沒有競爭力,雖然如此,大多數的人並沒有向命運低頭,他們默默地承擔生活的艱苦,甚至還能夠自得其樂,很平靜地在自己那個極為狹小的空間裡討生活。

我們所有人一生的努力,就是希望能過著無憂無慮、衣食不缺、富足康樂的生活。有一個漁夫悠閒的在海邊休息,遊客問他為什麼不去打漁工作?漁夫問遊客說:為什麼要去打漁工作?遊客說:打到的漁可以賣錢呀!漁夫說:然後呢?遊客說:有錢可以買大船釣更多的魚。漁夫說:然後呢?遊客說:釣更多的魚,就可以賺更多的錢;就可以不再辛苦工作了。漁夫說:我現在不是已經沒有在辛苦工作了嗎?人生常常是從起點出發,到了終點,又從終點回到起點。

有一對窮夫妻,雖然物質生活很貧困,每天卻很快樂的唱歌,歡樂的歌聲常常吵到隔壁的富翁。富翁很生氣,但又不知道該怎麼辦?富翁的朋友勸富翁給這對窮夫妻一筆錢,他們就不會再快樂唱歌打擾富翁。果然這對窮夫妻得了這筆財富之後,兩人忙著商量如何使用這些錢?先生說要去旅遊、投資、置產,太太說要買珠寶、服飾、股票,吵了好幾天都沒有結論。夫妻兩人為了金錢爭執不休,非常煩惱,非常不快樂,當然沒有心情再唱歌了。最後他們決定把錢還給富翁,過自己平淡而幸福的生活,繼續快樂唱歌。

過年只是一天,日子是天天過。再有錢的人也不可能天天吃龍蝦鮑魚,不是有沒有錢吃得起的問題,而是腸胃受不了。有一次我在台灣師大附近的一家餐廳吃飯,正巧隔桌有某系師生聚餐,只見系主任面前擺了一碗麵,我走過去和那位系主任打招呼,然後很好奇地問他,為什麼滿桌子的佳餚不享用,只吃一碗清淡的麵?他回答說:學生經常請他在這家餐廳吃飯,每道菜都吃膩了,學生的盛情他又不能不參加,只好就簡單吃麵。滿桌子的佳餚,是很多人期待的美食,但對另一些人而言,則是甜蜜的負荷。

不是平淡就幸福,是要甘於平淡才能幸福。幸福不是指擁有什麼東西,而是指對所擁有的東西的感覺。一個很有錢的人如果為失去愛情、親情而很難過的時候,他是不會覺得幸福的;一個很有錢的人如果經常生病,他也是不會覺得幸福的。一個能夠珍惜自己所擁有的人,才是幸福的人。多半的人所以不覺得幸福,是因為不珍惜自己所擁有的而耿耿於自己所失去的,或是所欠缺的東西。

老天是很公平的,不會把所有的好處都賞賜給某些人,每個人都得到一些,也失掉一些。長得漂亮的人不見得健康,健康的人不見得有錢,有錢的人不見得漂亮。有一個哥哥向他妹妹說,他要找的女朋友是年輕、漂亮、聰明、有錢、有能力又聽話,他妹妹回答說,哥哥如果真的能找到一位年輕、漂亮、有錢、有能力的女孩,那個聽話的人一定是哥哥。是啊!天下那有十全十美的人?「金無十足,人無十全。」古有明訓。

人到中年,圓了肚子,也圓了心胸。在我走過人生的風風雨雨、起起伏伏之後,我已感悟人生沒有非如何,非不如何的事。肚子餓了要吃東西,誰說一定要吃飯不能吃麵?誰說一定要十二點鐘吃午餐,不能十一點五十分或是十二點半?誰說一定要吃葷而不能吃素,或是一定要吃素而不能吃魚蝦?人生的煩苦,常常是自己綁住自己,人常常是自己給自己設定的規則卡住了。綁住自己的是自己,解脫自己的也是自己。要求愈少的人愈容易滿足,能夠知足的人才能幸福。

每個人的因緣不同,有的人愛吃雞鴨魚肉,有的人愛吃青菜豆腐,讓愛吃雞鴨魚肉的人有雞鴨魚肉可吃,愛吃青菜豆腐的人有青菜豆腐可吃,就天下太平了。天下所以擾嚷不安,就是因為民心不安定,很多人連最基本的生活條件都不具備,而有很好生活條件的人仍然貪得無厭。

有能力過優渥生活的人,不必苛待自己,行有餘力則要多作公益善事,救濟孤苦無助;沒有能力過富足生活的人,則要安分守己,力爭上游,熱心助人。能夠幫助別人的方法,不只是財富而已,一句安慰的話、一句鼓勵的話、一句肯定的話,人人都可以是救人的菩薩。總之,做人做事,心安理得,問心無愧的人就是幸福的人。

8.淡定是捨得的智慧

人的一生是一捨一得的過程,從有意識開始,嬰兒餓了就會哭、不舒服就會鬧,開心就會笑,累了就會睡。小孩慢慢長大,欲望就會愈來愈多,希望漂亮、希望快樂、希望過好生活;到青少年、成年,開始追求愛情、工作、財富、社會地位。孔子自述:「五十而知天命。」孔子是聖人,到了五十歲才對生命有徹底的了悟,了解生命的意義與價值不只是利己,而且要利他,即所謂「己立立人,己達達人。」的道理。

欲望高高舉起,叫勇氣;欲望輕輕放下,是智慧。佛家講慈、悲、喜、捨是四無量心。心量有大小,把心量放大到無限,就是無量。慈、悲、喜、捨的心是人類最美的感情,也是世界和平的動力。慈是愛,悲是憫;愛是關懷,憫是同情。慈是給樂,悲是拔苦,佛陀的兩大心願,就是拔除人間煩苦和帶給眾生歡喜。喜是隨喜,捨是付出,歡喜付出,叫喜捨。有喜捨的心,才能提起,才能放下。天地無情,人間有愛,每當國內外發生重大災難的時候,無數善心人士出錢出力,慷慨解囊,傾力救助,令人感動。

捨有捨棄的意思,譬如清掃房子,把生活中不需要的東西或是多餘的廢物清理乾淨。很多人的住家和辦公室,雜物堆積如山,丟掉可惜,留著又沒用,因為捨不得,東西越堆越多,再大的空間也變得十分壅塞,生活品質大受影響。捨得割棄是美化環境很重要的一環,多餘的物品如果可以資源再利用,就轉送給有需要的人,否則就要下定決心清理淘汰、丟棄。只要捨得,居家、辦公環境,就能煥然一新。

不只物品的清理要捨得,擾人的心情、感情,也要捨得斷離,「當斷不斷,反受其亂。」真正讓人受苦的,往往不是外在的物質環境,而是內心的感情世界;一段段被遺棄的感情,諸多內心的糾葛,逐一減除放下,才能讓生活加分。如果不是最適合自己,不能讓自己感到愉快的經驗,要能夠毅然決然地從生活中拔除;與其看電視只是不斷轉台,不如離開客廳、臥室,轉換情境,讓自己的生活不再感到茫然。

捨,不只是捨棄的意思,另一個意義是付出。捨棄是丟掉生命中的多餘,付出則是不惜一切財富、權力、喜樂、最愛,乃至個人的生命,無私的施捨奉獻,利益眾生。人傷我痛,人苦我悲,為了悲苦大眾,無怨無悔的付出。

清朝光緒年間有武訓行乞興學的故事,近代中國大陸天津也有一位白芳禮老先生靠著一腳一腳踩蹬三輪車,掙下三十五萬人民幣捐贈給天津的多所大學、中學、小學,並且資助了三百多名貧困學生。而他的個人生活幾近乞丐,他的私有財產帳單上是一個零。他堅守著自己心中的追求,就像戰士堅守著戰鬥的高地。他小時候家裡窮,沒有錢上學念書,他靠自己單薄的力量幫助許多的學童上學,他的捐助不求回報,他的幸福與快樂,來自他那一顆像太陽炙熱的心。

得是本事,捨是智慧。有捨有得,不捨不得,人能在難捨處能捨,才能在難得處能得。用心生活的當下,就不難激發生命的智慧。捨是得的另一個名字,捨得才能擁有更多。捨得貪念,擁有幸福;捨得嗔怒,擁有健康;捨得癡迷,擁有快樂;捨得財務,擁有尊敬;捨得權位,擁有自由。

人生的富有,不只是財物的富有,也包括感情的富有和精神的富有。感情的富有,指的是親情、友情與愛情的祥和、安樂、甜蜜;精神的富有,則指個人心裡的舒坦、愉悅、自在。金錢很可愛,但是金錢不是唯一的可愛,親情、友情與愛情,以及個人內心的平和安定,比金錢更重要、更可愛。因此,我們不只要發慈悲心,而且要歡喜行善。捨物是捐助財務,救濟貧困;不管是國內或是國外,婆娑三千世界,仍有許許多多孤苦無助的人等待救援。愛心沒有國界,各種慈善團體經常聯合勸募,廣結天下善士,共造菩提世界。

捨心,是放下執著、貪念、妄求。生命就是我們眼睛所見、耳朵所聽、身體所觸、意識所想的一切;其他動物每天只是吃、睡、遊戲、保護自己和繁衍生命,我們人類有思考,有心靈的思維,能追求內心的平靜。人生有各種的苦,包括生、老、病、死的苦,以及憂悲惱、怨憎會、恩愛別離、所欲不得。執著、貪念、妄求,都是造成痛苦的根源,都要一一斷離,才能離苦得樂。

捨身是最難得,譬如消防人員在火災現場奮不顧身,英勇救人,又如一個人往生之後捐獻大體供作醫學研究。死有重於泰山,有輕如鴻毛。死並不難,處死為難,要能死得其時、死得其所,死得讓生命發揮最大的價值。所有熱心的義工、志工,捐出時間、精力,除了出力還出錢,甚至把自己的生命捐出來,精神非常偉大。

生命是一種禮物,我們要好好珍惜。不管是捨身或是捨物,都要從自性做起,是自發而不是被動,是無私的奉獻,不因為有利或是有害才勉強付出。捨心更是一種修持,有取捨就有生滅、聚散、起落,如何做正確的判斷要有很高的智慧。淡定就是捨得的智慧,能夠淡定才能捨得,捨得之後更能淡定。

| FindBook |

有 7 項符合

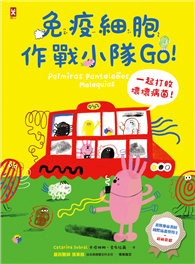

你淡定了嗎?不是路已走到盡頭,而是該轉彎的時候的圖書 |

|

你淡定了嗎?不是路已走到盡頭,而是該轉彎的時候 作者:朱榮智 出版社:華志文化事業有限公司 出版日期:2013-10-03 語言:繁體中文 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 110 |

個人成長 |

電子書 |

$ 132 |

心靈勵志 |

$ 194 |

中文書 |

$ 198 |

心靈勵志故事 |

$ 198 |

社會人文 |

$ 198 |

大眾心理學 |

$ 315 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:你淡定了嗎?不是路已走到盡頭,而是該轉彎的時候

你淡定了嗎?不是路已走到盡頭,而是該轉彎的時候

21世紀最「夯」的話題

新世代人人必修的學分

現代心靈大師 朱榮智教授剖析「淡定的智慧」

人生像回力球,用什麼力道出去,就會用什麼力道回來。淡定的人個性沉穩,做事踏實,能夠非常平允而客觀地看待自己的生命,不會貪求、妄求,不會無理取鬧、缺乏彈性。淡定的人能夠以平穩的腳步前進,一步一印,一掌一痕,明明白白,實實在在,不會急切,也不會躁進,平穩而真切地展現他的生命價值。

面對新世紀,要有新的生命力,人生最重要的是要求得一顆安定的心、一顆自由的心。內心安定才能沉穩踏實,知所取捨;內心自由,才能悠遊自在,感受真正的幸福與快樂,這是新世紀的軟實力。

作者簡介:

朱榮智教授

一九八一年七月,榮獲文學博士學位。曾榮獲教育部一九八○年度青年研究發明獎助研究著作優等獎、第九屆中興文藝獎、第六屆優秀訓導工作人員獎。曾任師範大學國文系教授,退休後轉任元培科技大學教授。著有:《改變一生的52個字》、《改變一生的人生三書》、《善待自己寬待別人》、《改變一生的孔子名言》、《改變一生的孟子名言》、《改變一生的老子名言》、《改變一生的莊子名言》、《改變一生的100個觀念》、《逆中求勝》、《圓夢從心開始》等四十餘本書。其著作已有十餘本在大陸發行簡體版,廣受歡迎。

章節試閱

1.淡定是生命的和諧

《荀子‧王制》:「水火有氣而無生,草木有生而無知,禽獸有知而無義,人有氣、有生、有知、且有義,故最為貴。」人為萬物之一,但是人是萬物之中最為靈貴,人可以與天地互相參配。《中庸》:「為天下之至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣」 這段話的意思是指天下至誠的聖人,才能完全發揮自己的本性;能完全發揮自己的本性,才能完全發揮眾人的本性;能完全發揮眾人的本性,才能完全發揮萬物的本性;能完全發...

《荀子‧王制》:「水火有氣而無生,草木有生而無知,禽獸有知而無義,人有氣、有生、有知、且有義,故最為貴。」人為萬物之一,但是人是萬物之中最為靈貴,人可以與天地互相參配。《中庸》:「為天下之至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣」 這段話的意思是指天下至誠的聖人,才能完全發揮自己的本性;能完全發揮自己的本性,才能完全發揮眾人的本性;能完全發揮眾人的本性,才能完全發揮萬物的本性;能完全發...

»看全部

作者序

自序

十多年來,歐洲許多國家紛紛提倡「慢活」哲學,主張在生活上、工作上要放慢腳步,不要再為難自己,跟自己過不去,整天緊張、忙碌、慌亂、匆促,而要好好享受人生。其實,先秦儒家、道家早已提出這樣的觀念,只是名詞不同、說法不同而已。《大學》:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。」這是儒家的止學思想;《老子》:「知足不辱,知止不殆。」又:「禍莫大於不知足,咎莫大於欲得。」這是道家的止學思想。知止是人生最高的智慧,知止是人生最大的財富;學會知...

十多年來,歐洲許多國家紛紛提倡「慢活」哲學,主張在生活上、工作上要放慢腳步,不要再為難自己,跟自己過不去,整天緊張、忙碌、慌亂、匆促,而要好好享受人生。其實,先秦儒家、道家早已提出這樣的觀念,只是名詞不同、說法不同而已。《大學》:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。」這是儒家的止學思想;《老子》:「知足不辱,知止不殆。」又:「禍莫大於不知足,咎莫大於欲得。」這是道家的止學思想。知止是人生最高的智慧,知止是人生最大的財富;學會知...

»看全部

目錄

1. 淡定是生命的和諧

2. 淡定是人生的覺醒

3. 淡定是人格的成熟

4. 淡定是真情的流露

5. 淡定是真誠的付出

6. 淡定是知止的修練

7. 淡定是知足的信念

8. 淡定是捨得的智慧

9. 淡定是生活的放下

10. 淡定是情緒的放鬆

11. 淡定是內在的清明

12. 淡定是心靈的平靜

13. 淡定是心情的鎮定

14. 淡定是身心的安頓

15. 淡定是從容的情懷

16. 淡定是優雅的舉止

17. 淡定是坦然的態度

18. 淡定是超然的涵養

19. 淡定是理性的抉擇

20. 淡定是簡單的思維

21. 淡定是自然的順應

22. 淡定是沈穩的表現

23. 淡定是自信的力量

24. 淡定是守柔的精神

25. 淡...

2. 淡定是人生的覺醒

3. 淡定是人格的成熟

4. 淡定是真情的流露

5. 淡定是真誠的付出

6. 淡定是知止的修練

7. 淡定是知足的信念

8. 淡定是捨得的智慧

9. 淡定是生活的放下

10. 淡定是情緒的放鬆

11. 淡定是內在的清明

12. 淡定是心靈的平靜

13. 淡定是心情的鎮定

14. 淡定是身心的安頓

15. 淡定是從容的情懷

16. 淡定是優雅的舉止

17. 淡定是坦然的態度

18. 淡定是超然的涵養

19. 淡定是理性的抉擇

20. 淡定是簡單的思維

21. 淡定是自然的順應

22. 淡定是沈穩的表現

23. 淡定是自信的力量

24. 淡定是守柔的精神

25. 淡...

»看全部

商品資料

- 作者: 朱榮智

- 出版社: 華志文化 出版日期:2013-03-01 ISBN/ISSN:9789865936358

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:224頁

- 類別: 中文書> 心理勵志> 心靈雞湯

|