﹝袁氏逼宮‧太后之死 ﹞

袁世凱是個把利益看得比情義更重的人,他不顧諾言,一步步地實施著自己的計畫。此時孫中山已經回國,成立了,“中華民國南京臨時政府”,擔任臨時大總統。袁世凱與孫中山分別派出代表溝通,很快達成一致:袁世凱逼迫清帝退位,然後南京方面推舉他為中華民國總統。即使在這種情況下,袁世凱依然在演戲,一九一二年一月,他對《泰晤士報》記者發表談話,表示他:“始終忠於朝廷,終身不為共和黨所用”。

宣統三年十一月二十八日(一九一二年一月十六日),天氣陰沈,北風怒號。

王朝到了生死一線的地步,溥儀的功課也停了,天寒地凍,他跟一群太監在玩木偶戲。溥儀興致盎然,太監無精打采。這時,總管太監來請皇帝,說是皇太后宣召,因為內閣總理大臣袁世凱求見。

在養心殿裡,溥儀偎依在隆裕皇太后懷裡,看著眼前的袁世凱。袁世凱滿臉淚痕跪在地上,隆裕皇太后抹著眼淚。幾十年後,溥儀回憶當時他非常納悶,兩個大人為什麼哭呢?

袁世凱一邊抽泣,一邊斷斷續續地說他對不起皇帝,對不起皇太后,他無法挽救王朝的命運,建議隆裕皇太后接受退位的安排。他說他已經跟南邊談妥了,將優待皇室,大清皇帝僅僅交出國家政權,皇帝地位不變,這跟中國歷代的亡國絕不是一回事兒。說到這裡,袁世凱已經哭得上氣不接下氣,連連碰頭,癱倒在地。隆裕皇太后也是泣不成聲。

袁世凱止住了哭聲,語調低沉地說了句讓隆裕太后魂飛天外的話:請看法國革命史,如果皇帝能夠及早順從人民的意志,何至於路易的子孫被殺得一個不剩!袁世凱話音剛落,隆裕太后放聲大哭,太監七手八腳地前來撫慰,現場大亂。隆裕太后是個沒有主意的人,遇事只有痛哭流涕。在太后哭得死去活來的當口,袁世凱悄然退下;而溥儀還在想著他的木偶戲,也一溜煙兒跑出了養心殿。

隆裕太后召集王公會議,研究退位問題。聽到“退位”二字,王公們頓時炸了鍋,與其說是喪失政權的恐懼,毋寧說是對袁世凱轉變的驚歎。前些天袁世凱還擺出要跟革命黨開戰的姿態,說軍餉無著,要王公大臣捐款,連太后都拿出了自己的私房錢,哪能說變臉就變臉?三年前反對載灃殺掉袁世凱的世續也困惑地說他在前兩天還試探過袁世凱,袁世凱依然表示要維護清朝,難道袁世凱是曹操?

“袁世凱就是曹操!”恭親王溥偉斬釘截鐵地說,“當年保全袁世凱的人就是列祖列宗的罪人,真是罪該萬死!”一時場面十分混亂,很多人勸他別翻舊賬。

大清朝到了這步田地,明說吧,到底退不退位?如果不退位有什麼好辦法?皇族中輩分最高、權力最大的奕劻發言了。他是元老派的代表,他囉嗦了半天大家方才明白,他贊成退位。奕劻話音未落,以溥偉為首的年輕親貴叫喊著要殺奕劻,奕劻落荒而逃。溥偉等人摩拳擦掌,領著一幫年輕親貴前往慶王府找奕劻算賬,這會無法開了。

幾天之後,隆裕太后再次召開王公會議,商討退位問題。主張退位的奕劻被攻擊之後,已經不敢與會;其他王公固然不願意退位,但大家普遍陷入這樣一個兩難之中:如果抵抗到底,“勝了固然好,要是敗了,連優待條件不是也落不著了嗎”?依《優待條件》退位,雖無政權,尚有尊號;強硬到底,一旦失敗,就會蹈英法君主上斷頭臺的覆轍。怎麼辦?

溥偉堅定地說:“優待條件不過是騙人之談!袁世凱急於做大總統,拿優待皇室做交易,自古天無二日,國無二主,臥榻之側豈容他人鼾睡?不要對袁世凱抱任何幻想,覆巢無完卵,亡國之君只有死路一條!”一席話說得王公們垂頭喪氣。是啊,現在袁世凱拋出優待條件很可能是個誘餌,一旦皇室交出政權,誰能保證袁世凱會恪守這個條件?但堅持抵抗,要兵沒兵,要錢沒錢,怎麼辦?

這時,肅親王善耆提出了一個建議:還有一步棋可以考慮,那就是退回東北,保留大清政權,然後尋找機會,第二次入主中原;即使無機可乘,做一個東北地方政權的領袖也比受中華民國優待強得多。

善耆的設想是這樣的:雖然軍權掌握在袁世凱的手中,但北京警方依然由滿族貴族控制;數量達一萬兩千人的禁衛軍雖改由馮國璋統領,多數士兵和中下級軍官仍為滿人,足以保證皇室的安全撤離;東三省總督趙爾巽和掌握奉天軍權的張作霖仍忠於清室;在東北有勢力範圍的俄國、日本均為君主體制的國家,跟清皇室關係密切。肅親王表示他已經跟日本軍方取得了一致,經過他們的努力,日本外務省已經電令日本駐奉天領事,保護可能遷來的清皇室。但大家知道,這一計畫風險很大,除了溥偉贊成,誰也不敢表態。

………

隆裕二十一歲的時候,由姑媽慈禧太后一手包辦,嫁給了比她小三歲的表弟光緒皇帝做皇后。慈禧當年進宮的時候身分低微,即使後來垂簾聽政,大權獨攬,按規矩娘家也享受不到“皇親國戚”的待遇,這是她一生的恨事,所以,她讓自己的侄女成為皇后,本是抬舉娘家的一番好意,但這一舉動反而給兩個年輕人造成了終身的痛苦並間接地影響了帝國的命運。

光緒帝不喜歡這個皇后,從不跟她親近,入宮之初,還偶爾搞些惡作劇捉弄皇后一番,後來乾脆懶得理她了。再後來,皇帝跟太后鬧矛盾,她成了雙方的出氣筒。作為一個女人,得不到丈夫和婆婆的歡心,真是最痛苦的一件事兒了。皇后本來長得就不美麗,長期壓抑的生活使她顯得更為蒼老,看上去面容消瘦、膚色晦暗、有些駝背,不短的臉型寫滿了憂傷。她整天陪在慈禧太后身邊,大氣不敢出,對太監也很和善。

戊戌政變之後,光緒皇帝被軟禁在中南海的瀛台,隆裕一度前來做伴兒,夫妻雙方有了難得的接觸,但光緒情緒低落,心情激動,對她非打即罵。有一次把她心愛的頭飾給砸了,然後,按著她的腦袋往牆上撞,直到把她打得鼻青臉腫方才甘休,所以,她搬到另一間屋子獨居。後來,她養了很多蠶,看著蠶寶寶破繭而出,十分興奮,感覺生活有了些樂趣。光緒也經常來看蠶,覺得很新奇,逐漸不打她了,但夫妻關係依然不融洽。光緒帝活著,她守活寡;光緒帝死了,她升格為太后,但慈禧把權力交給了載灃,又把她晾在了一邊兒。

作為一個女人,隆裕太后的遭遇令人同情,但不能說她沒有政治野心。慈禧太后去世之後,受氣的媳婦熬成了婆,二十年陪伴慈禧,耳濡目染,自然也想效法,所以,載灃監國期間,隆裕不時對載灃指手畫腳。但她一沒才幹、二沒見識、三沒手段,只會一哭二鬧三上吊這些小家子氣的辦法,偶爾用幾次還行,常用就不靈了,所以,連懦弱的載灃也不怕她。

不過,宣統三年武昌起義爆發,隆裕太后終於找到了機會,她撤掉了載灃的監國攝政王頭銜。當然,這事兒既有來自袁世凱的壓力,心力交瘁的載灃也確實提出了“辭職”,但對於這一變更國家體制的重大人事變動,她未跟任何人商量,立即拍板同意,把載灃一擼到底。她可能以為這是她垂簾聽政的大好時機,但載灃一退,袁世凱更無忌憚,而隆裕太后自己也面臨著無法應付的局面,直到最後親自簽發了《退位詔書》,宣告了大清亡國。她自感對上無顏面對列祖列宗,對下愧對幼小的溥儀,真是萬箭穿心,從此成天以淚洗面。

民國建立之後,她領著溥儀過起了關門帝王的生活,但即使在宮中她也面臨著四面楚歌的困境:以載灃為首的滿族親貴恨她賣國,斷絕了來往;宮內同治、光緒的妃子根本不拿她這位太后當回事兒,更是趁機排擠;加上她考慮到皇室已經失去了國家政權,為了節省開支,搞了一次裁員,結果連太監也憤憤不平。隆裕太后有苦說不出,終於積鬱成疾。

一九一三年的舊曆新年過得淒慘無比,紫禁城中沒有了花團錦簇、人來人往的景象,按例應該由溥儀出面宴請一下王公,吃一頓皇家的團圓飯,並接受王公的朝賀,但王公們裝聾作啞,閉門不出。轉過年來,隆裕太后過生日,王公同樣不理不睬,連一句“生日快樂”的空話都懶得說,更別說送“生日禮物”了。隆裕太后急火攻心,病情頓時惡化。

一九一三年二月二十二日凌晨,隆裕太后陷入垂危狀態,內務府大臣世續趕來照料。當時,隆裕身邊只有兩三個宮女在抹眼淚,七歲的溥儀在一旁哈欠連連。根據《清稗類鈔》記載,隆裕看到世續,吃力地說:“孤兒寡母,千古傷心,睹宮宇之荒涼,不知魂歸何所!”然後,隆裕又拉著溥儀的小手,流著眼淚說:“汝生帝王家,一事未喻,而國亡,而母死,茫然不知。吾別汝之期至矣!溝瀆道途,聽汝自為而已!”這話真令人心酸,意思是你生在帝王家,還一點兒都不懂事兒就亡國了,現在媽媽也要死了,你全都不知道傷心。孩子,媽媽走了!你今後的路還長,溝溝坎坎你自己走吧,是好是歹媽都管不了了。說完,隆裕太后永遠閉上了眼睛,終年四十六歲。

隆裕太后一生低調,沒想到死後風光了一把,更具諷刺意味的是給她大辦喪事的居然是取代大清朝的中華民國。袁世凱派人送來了三萬元的“慰問金”,然後通令全國下半旗一天,二十七天內各地各級官員一律臂纏黑紗,接著舉行了“國民哀悼大會”幾萬人來到紫禁城中弔唁,古老的城闕成了白花的海洋,各種挽聯寫滿了對隆裕太后的頌揚,說她“以大公無我之心,成亙古共和之局”、“值中國帝運之末,開東亞民主之基”,總之,她是“女中堯舜”。這是對她主持清室退位的褒揚,雖然讓清室心裡感覺不是滋味,但面子上的排場是足夠的,所以,王公遺老們沒有一點兒哀戚的表情,反而面露得意之色。

﹝日軍誘惑‧津門徬徨﹞

一九三一年是中華民國二十年,也就是說,大清朝亡國二十年了,此時的溥儀二十六歲,這些年來,他朝思暮想,魂牽夢繞的一個問題是復辟大清。

在當時看來,復辟這個早已被中國人民唾棄的清朝,不僅必將是徒勞的,而且無疑是逆歷史潮流而動的行為,但溥儀不會這樣看,他畢竟做過清朝的皇帝,他是愛新覺羅的子孫,他的身分、地位、處境和他接受的教育都促使他必然為復辟清朝一條道走到黑,哪怕碰個頭破血流。更何況一九二四年以來,中華民國廢止了優待條件、將他驅逐出宮,東陵事件又未加處理,這些仇恨已經使他喪失了理智。

當然,溥儀沒有復辟的能力,在這種情況下,只能借助外力。“九一八事變”的發生為溥儀提供了一個機會,他知道自己的價值,他等著日本人找上門來。果然,一九三一年九月三十日下午,日本駐屯軍司令派人來到靜園,請溥儀前往司令部,說有兩個滿洲來的人要朝見皇帝,商議重要的事情,而且,請單獨前往,不要帶隨從。溥儀知道捅破窗戶紙的這一天到來了,立即上了日本軍方的汽車,前往海光寺的日軍兵營。

溥儀在《我的前半生》中回憶,在日軍的司令部裡,駐屯軍司令向溥儀引見了兩個人:一位是羅振玉,他本來是溥儀的近臣,因受鄭孝胥等人的排擠,最近幾年住在旅順,很少見面;另一位穿西服的中年漢子是關東軍參謀板垣征四郎大佐的代表上角利一,他們來自“滿洲”,前來報告重要的事情。引見完畢,羅振玉從懷裡掏出一封信交給溥儀。

拆開信封一看,這是熙洽的來信。溥儀知道,熙洽是宗室子孫的特殊身分,光緒末年官派到日本陸軍士官學校學習騎兵,畢業後回國正趕上民國建立,熙洽服務於東北軍,是張作霖的親信之一,擔任過東北講武堂的教務長,但他沒有一天忘記復辟大清。“九一八事變”前,熙洽任吉林邊防軍司令長官公署參謀長,在事變中,他受日軍脅迫投敵叛國,幫助日軍占領了吉林省,發表通電,宣告吉林獨立,聲明與南京政府和張學良政權脫離關係。現在他給溥儀去信,請溥儀回到東北建國,培養實力,待時機成熟,再次入主中原。熙洽在信中承諾只要溥儀到了瀋陽,吉林首先宣布大清朝復辟。

看完熙洽的信,溥儀抬起頭來,傾聽羅振玉的意見。羅振玉夸夸其談,說東北“光復”指日可待,三千萬子民期盼皇上盼了二十年,關東軍仗義協助,支持復辟,請皇上立即動身。上角利一也操著流利的漢語說:關東軍此次行動完全出於自衛,對滿洲絕無領土野心,將誠心誠意地幫助溥儀在滿洲建立自己的政權,希望溥儀立即乘船前往大連,然後轉往盛京。溥儀立即發現上角利一的說法別致,因為“盛京”是清朝時候的地名,現在叫瀋陽,但他故意使用“盛京”的叫法,可見用心良苦。

按說溥儀朝思暮想的這一天來到了,他該興奮才是,但溥儀有點兒不敢相信自己的耳朵。他知道,羅振玉的忠誠無可置疑,但遺老師傅們普遍認為羅振玉有個毛病──舉止乖戾、言過其實。以前為溥儀出過不少異想天開的主意,甚至跟日本的浪人勾結在一起,連日本領事館對他都有意見,所以,溥儀不敢輕易相信羅振玉的話。不過,此次會面的地點是在日軍的司令部,而且,羅振玉手中還有熙洽的親筆信,這增大了羅振玉的權威性,溥儀又有點兒不敢不信,於是,溥儀表示回去考慮一下再做答覆。這時,日軍司令在一旁幫腔說應該接受關東軍的建議,立即起程,況且天津治安不好,為了安全,也要儘快前往滿洲。溥儀打著哈哈,憂喜不定,滿心狐疑地坐車回到了靜園。

溥儀回到靜園,召集師傅近臣研究羅振玉帶來的計畫。據溥儀後來回憶,授業恩師、年逾八旬的陳寶琛立即給溥儀兜頭潑了一瓢冷水。在陳寶琛看來,羅振玉舉止乖戾的毛病又犯了,“九一八事變”發生還不到半個月,東北的局勢尚未穩定,東北人民是不是真的希望清朝復辟尚待觀察,國際列強的態度也沒有完全明朗,在這種情況下怎麼能貿然前往東北呢?陳寶琛沉痛地說:“局勢混沌不分,貿然從事,只怕去時容易回時難!”是啊,這一步棋關係身家性命,必須萬分謹慎,否則,冒冒失失地前往東北,一旦跟關東軍談不攏,人家會放你回來嗎?退一步說,即使關東軍放你回來,國內還有你的立足之地嗎?

陳寶琛進一步指出了羅振玉計畫的破綻:板垣征四郎僅僅是關東軍的一個參謀,軍銜不過是個大佐,他能代表關東軍嗎?再者,即使軍方有這個計畫,並不意味日本政府能同意這個計畫。另外,陳寶琛以他的洞察力還看出了日本軍方的野心──利用溥儀作為他們控制東北的工具,當然,他不便說破,所以,他強調如果不是東北人民真心擁護,而僅僅是日本軍方的打算的話,建議溥儀不要前往東北。並且,萬一決定前往東北,必須跟日本人約定這個國家的獨立自主,否則,事事都由關東軍說了算,就不要去跳這個陷阱…

﹝主子投降‧傀儡徬徨﹞

溥儀離開偽帝宮的時候,汽車有限,所以,一同逃難的很多人直接前往長春火車站。他們親眼看到了前所未有的混亂情況,從車站廣場到候車室,擠滿了急於逃出長春的日本人,所有人都穿上了最體面的衣服,女人都把頭髮剪短,穿著男人的衣服。他們是下層的日本人,被關東軍撇下不管了。接近午夜的時候,火車開動了,站臺上的婦女依然抓住車門不放……

十分鐘後,溥儀登上了火車。皇族成員接到通知,紛紛擠過雜亂的人群,來到車尾,那裡是溥儀的專用車廂。隨即,列車加速,消逝在濛濛雨霧之中。

八月十二日午夜,經過二十四小時的長途顛簸,火車終於抵達了通化。關東軍司令山田乙三登上了專列,跟溥儀談話。山田乙三介紹了戰局的進展和下一步的計畫,講了關東軍司令部已經遷到通化,“滿洲國”政府也在這裡開始運轉,但通化不是溥儀的終點站,關東軍選擇了一個合適的地方──位於長白山下、鴨綠江畔的臨江大栗子鎮,因為那裡山高林密,有一座鐵礦,可以躲避蘇軍的空襲。

清晨七點,火車抵達大栗子,溥儀一行被安排到離車站三裡遠的礦長住宅裡面。這一帶環境幽靜,層巒疊嶂的遠山變換著不同的顏色。但是,這些落魄的人們誰還有心思欣賞大自然的美景呢?人們有的忙於做乾糧,有的忙於打麻將。溥儀百無聊賴,無精打采,他除了求神算卦以外,就是躺在榻榻米上發呆。

然而,誰都沒有想到,土崩瓦解的這一天到來得如此突然。

一九四五年八月十五日,這是中國人民自道光中葉以來,百年奮鬥、浴血犧牲,終於換來了史無前例的全勝局面的狂歡之日;然而,對於日本軍閥及其傀儡們來說,這是一個宣告他們滅亡的時刻。

接近中午,吉岡喪魂落魄地來見溥儀,他說有“內地”的重要廣播,必須收聽。當時,偽滿的日本人稱呼日本為“內地”。溥儀心中隱隱約約有了些預感,立即派人去找溥傑前來當翻譯。中午時分,收音機開到了最大音量,播音員提示聽眾起立,隨即響起了一個沙啞的聲音,原來這是天皇的講話錄音,訊號不好,時斷時續,但在場的人基本聽懂了,天皇決定接受聯合國的條件,結束戰爭,實際上宣告了日本帝國的無條件投降。

溥傑後來回憶說:“聽到這裡,溥儀哭了。我想安慰他,可是實在說不出話來。我倆手拉著手,相對流淚。完了!這下子徹底證明滿洲國是完了!因為連日本都投降了,哪還有我們的生路呢?”吉岡安直也哭了,他的眼淚表達的是軍國主義分子的死不甘心。

溥儀在巨大的恐懼壓力之下崩潰了,他跪倒在地上,一邊磕頭,一邊用手抽打自己的臉,嘴裡不知唸叨著什麼。吉岡也跪在地上,一起磕頭。溥儀發了一陣瘋之後,一個現實的問題擺在面前:偽滿傀儡政權怎麼辦?對此,吉岡也很茫然,這要請示關東軍。

關於偽滿傀儡政權垮臺的具體時間,以溥儀為首的偽滿當事人的回憶錯亂矛盾,由此影響了很多關於這一歷史的研究成果。比如《我的前半生》留給讀者的印象是在天皇宣布投降的當天,他就退位了,但事實並非如此…

| FindBook |

有 4 項符合

你所不知道的溥儀的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 150 |

二手中文書 |

二手書 |

$ 210 |

Others |

$ 298 |

科學科普 |

$ 350 |

歷史人物 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

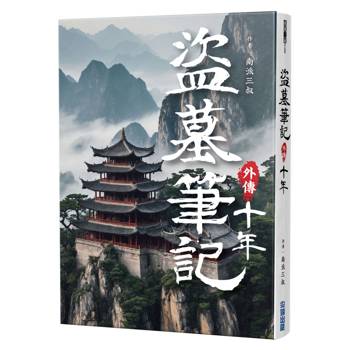

圖書名稱:你所不知道的溥儀

※【大師說史】與【百家講壇】

本公司推出【大師說史】系列,本書是第四本

‧【百家講壇】是中國中央電視台金字招牌的節目

‧受聘此節目講述文史,皆為學有專精的上上之才

‧史觀銳利、搜羅細緻,讓歷史變得栩栩如生

‧系出席【百家講壇】的作品,本本口碑一流,多為排行榜常客

坊間已有一些有關“溥儀”的書籍,甚至他本人亦寫過自傳,但本書作者以“當局者迷,旁觀者清”的角度,加上溥儀本身曾被中共當局已戰犯身分囚禁,下筆自然十分謹慎,令後人有遭受扞制之疑,本書作者以實事求是的態度,並參閱許多史料,寫出許多讓讀者眼睛為之一亮的內容:

‧溥儀在人生的十字路口遇到哪個惡魔,影響了他一軰子?

‧溥儀為何要把近千名太監全部驅逐出宮?

‧溥儀有過四個妻子,最終卻孤獨身故,那些妻子們下落如何?

‧溥儀想復辟大清,日本人如何讓他成了偽滿首領?

‧溥儀在中共的囚禁、改造下為何還感激地涕零?

………我們了解溥儀太少了。

他是世界史上最罕見的ㄧ個坎坷皇帝!

作者簡介:

喻大華

‧1963年生,遼寧遼陽人。

‧歷史學博士,任教於遼寧師範大學。

‧專研晚清史、中國近代思想文化史。

‧2008年起任中國央視《百家講壇》主講人

章節試閱

﹝袁氏逼宮‧太后之死 ﹞

袁世凱是個把利益看得比情義更重的人,他不顧諾言,一步步地實施著自己的計畫。此時孫中山已經回國,成立了,“中華民國南京臨時政府”,擔任臨時大總統。袁世凱與孫中山分別派出代表溝通,很快達成一致:袁世凱逼迫清帝退位,然後南京方面推舉他為中華民國總統。即使在這種情況下,袁世凱依然在演戲,一九一二年一月,他對《泰晤士報》記者發表談話,表示他:“始終忠於朝廷,終身不為共和黨所用”。

宣統三年十一月二十八日(一九一二年一月十六日),天氣陰沈,北風怒號。

王朝到了生死一線的地步,溥儀的...

袁世凱是個把利益看得比情義更重的人,他不顧諾言,一步步地實施著自己的計畫。此時孫中山已經回國,成立了,“中華民國南京臨時政府”,擔任臨時大總統。袁世凱與孫中山分別派出代表溝通,很快達成一致:袁世凱逼迫清帝退位,然後南京方面推舉他為中華民國總統。即使在這種情況下,袁世凱依然在演戲,一九一二年一月,他對《泰晤士報》記者發表談話,表示他:“始終忠於朝廷,終身不為共和黨所用”。

宣統三年十一月二十八日(一九一二年一月十六日),天氣陰沈,北風怒號。

王朝到了生死一線的地步,溥儀的...

»看全部

目錄

第一章 慈禧的“算盤”

第二章 兩宮駕崩第一章

第三章 攝政王的苦惱

第四章 罷黜袁世凱

第五章 六歲退位

第六章 灰色童年

第七章 躁動的青春

第八章 日落紫禁城

第九章 被逐出宮

第十章 東陵浩劫

第十一章 津門徬徨

第十二章 潛往東北

第十三章 粉墨登場

第十四章 傀儡抗主

第十五章 關東軍的高壓

第十六章 政治聯姻

第十七章 忍辱偷生

第十八章 末日掙扎

第十九章 偽皇退位

第二十章 瀋陽被俘

第二十一章 引渡回國

第二十二章 洗心革面

第二十三章 歸回撫順

第二章 兩宮駕崩第一章

第三章 攝政王的苦惱

第四章 罷黜袁世凱

第五章 六歲退位

第六章 灰色童年

第七章 躁動的青春

第八章 日落紫禁城

第九章 被逐出宮

第十章 東陵浩劫

第十一章 津門徬徨

第十二章 潛往東北

第十三章 粉墨登場

第十四章 傀儡抗主

第十五章 關東軍的高壓

第十六章 政治聯姻

第十七章 忍辱偷生

第十八章 末日掙扎

第十九章 偽皇退位

第二十章 瀋陽被俘

第二十一章 引渡回國

第二十二章 洗心革面

第二十三章 歸回撫順

»看全部

商品資料

- 作者: 喻大華

- 出版社: 知本家 出版日期:2011-10-12 ISBN/ISSN:9789866223204

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:384頁

- 類別: 中文書> 歷史地理> 歷史人物

|