光緒廿六年

第一篇\風起雲湧的年代

1.曙光滅了

載湉頒佈《明定國是詔》宣佈變法,觸怒了以慈禧為首的黨羽,於是后黨發動戊戌政變,政權再次落入慈禧太后手中!

雪落,冷鋒悄悄拂過北京的天空。

同治十三年(一八七五年)的冬天似乎特別冷,然而,紫禁城裡有一群人沒有任何寒意,急得像熱鍋上的螞蟻。

愛新覺羅.載淳(同治皇帝)出天花了。

皇宮裡瀰漫著不安的氛圍,同治的臥病不起,引起許多人的驚慌;清廷對於「天花」有著一種恐懼症,因為順治也死於天花,所以,每逢萬壽、年終之日,或外藩入覲之時,凡是沒有出過天花的人,一律禁止進京──然而,不幸的事情還是降臨了。

御醫忙得團團轉,每日派一人輪診,以防萬一,慈禧太后另外還命人在乾清門上設置紙紮的龍船九付,以祈禱神祇庇祐。但載淳腰間仍不斷出現腫痛、流膿的現象,脖子、手臂與膝都有潰爛,不久,膿汁雖然漸漸少了,但每日流出的膿汁約有一茶盅之多。

「流膿?好端端的一個人,怎麼會流膿呢?」

有人排除了天花的症狀,深信這是梅毒。

「怎麼會得這種病?」

「我也懷疑,會不會是診斷錯誤?這可是要殺頭的。」

「不會有錯,末期了,治癒的機會不高。」

於是,梅毒逐漸成為在御醫間流傳的憾事。

當御醫束手無策時,十九歲的載淳撒手人間。慈禧太后傷痛欲絕之餘,即使是半夜,為恐夜長夢多,仍十分鎮定的向惇親主、恭親王、醇親王等人宣達懿旨,迎接還在睡夢中的醇親王之子載湉進宮。

大隊人馬匆匆出發,醇親王府顯得熱鬧異常。

夜雖已深,慈禧太后毫無睡意,在養心殿馱著沉重的步履,於西暖閣徹夜等候。依據清代祖宗家法,皇帝死後無子,應由皇族近支中,選出一位晚輩男子繼承帝位。同治皇帝為「載」字輩,其下是「溥」字輩,按規定應從「溥」字輩中挑選;但慈禧太后心裡比誰都還明白,如果立「溥」字輩繼承帝位,自己將因其孫輩為帝而晉升為太皇太后,地位雖然尊貴,卻無法繼續垂簾聽政。於是,她不顧大臣們的建言,堅持從載字輩中選擇嗣帝。

當時最有資格入選的,是恭親王奕訢(道光皇帝第六子)的長子載澂,但由於當時慈禧太后與奕訢不和,更畏懼當時已十七歲的載澂掌權後,奕訢權力過大;挑來挑去,才選中了醇親王奕譞(道光皇帝第七子)四歲的孩子,載湉。

一切都按慈禧太后的計畫進行著,載湉登上皇位正一步步變成現實。期間,內閣侍讀學士廣安和御使潘敦儼上奏,非常曲折委婉的表達意見,但仍是惹得慈禧太后惱火,申誡廣安,免去御使潘敦儼的官職;從此之後,朝中大臣,無人敢言,默默接受了慈禧太后安排的皇帝──愛新覺羅.載湉。

■

清同治末年,朝野中,很少人聽過載湉的名字,然而,在慈禧太后的堅持下,一個陌生的名字擠入了皇帝的行列。他是清朝入關後第九位帝王──清德宗,光緒皇帝。

載湉,是咸豐帝的弟弟醇親王奕譞之子,慈禧太后的外甥,登基時只有四歲。年幼的載湉初入宮時哭鬧不已,因此慈禧太后讓她的母親進宮陪伴,然而,當載湉進宮第三天後,慈禧太后就禁止了載湉與生母見面。

慈禧太后在長春宮,親自扶養年歲尚幼的載湉,載湉與他的母親雖然有點難捨與不願,卻又莫可奈何。不久後,載湉開始在毓慶宮讀書,學識豐富的翁同龢是載湉的老師,他希望能把載湉培養為一位有眼界、有作為的皇帝。

商代以來,歷代一般都設太師、太傅、太保,少師、少傅、少保作為國君輔弼之官,設太子太師、太子太傅、太子太保、太子少師、太子少傅、太子少保作為輔導太子之官。但後來一般都是大官加銜,以示恩寵,而無實權。

明清時期也以朝臣兼任,純屬虛銜。

雖然是虛銜,沒有權力,卻是皇帝身邊親密之人。

歲月荏苒,悲歡於掌中輕輕滑過,十五年過去了,載湉終於喜孜孜地初嚐權力的滋味;然而,龍位還沒坐穩呢,慈禧太后擔心他無法擺平朝中大臣,仍然繼續聽政了兩年,才允許載湉親政;而為了能繼續控制他,慈禧太后又立她的弟弟桂祥的女兒為皇后。這些都使得載湉在親政與大婚後,心情始終快樂不起來,一如傀儡般任人擺佈!

「我是大清國皇帝,總該有點作為吧?」

載湉鬱鬱寡歡,整日踱著沉重的步履,希望能為大清做點事,但在慈禧太后的掌控中,他一籌莫展。只是,這一切似乎已成為必需忍受的折磨,時間真可以慢慢將不如意的事磨滅?……載湉如此想著。

■

可是當他滿懷大志準備親政之時,悲劇卻如潮水般湧來…….。

首先讓載湉心驚的,是隔著鴨綠江的朝鮮發生了東學黨之亂。

東學黨是朝鮮民間的愛國組織,東學是針對西學而言,他們強調保衛朝鮮的固有文化,而他們眼中的朝鮮文化即是中華文化,所以,稱之為「東學黨」。

當時朝鮮官吏腐敗、國勢衰微,東學黨應亂世而出,卻逐漸變質,其所到之處引起一陣恐慌,殺貪官、劫政庫,行徑與亂民無異。朝鮮官兵欲討伐東學黨,但反被東學黨打敗,於是國王李熙惶然向中國駐朝鮮商務委員袁世凱求救,北洋大臣李鴻章派兵前往救援;當時清廷依天津條約,通知日本,但日本獲知消息後,卻假借參與圍剿東學黨之名義,大舉出兵。

光緒廿年,在紛亂的時局中,清廷原也挪不出太多時間插手局外之事,而陸續抵達朝鮮的日軍卻藉著清廷的疏於防範,趁機調動部隊進攻漢城──在東學黨之亂平定後,清廷原意要照會日本公使,希望中日雙方可以同時撤兵,但卻遭到日本拒絕──日軍藉機占領漢城,劫持朝鮮國王。

這下朝鮮人慌了,在危急之中立即向清廷求援,可是當清廷警覺到日本人的野心、正想派人了解時,日本部隊的槍砲居然轉向了!

北洋大臣李鴻章眼見事態不妙,立即調總兵衛汝貴、提督馬玉崑率軍火速由大東溝登陸,進駐平壤救援,另調派北洋陸軍十餘營部隊渡海馳援朝鮮;可是一切卻已然遲了,日本部隊以迅雷不及掩耳的方式砲擊,擊沉了清廷的運兵船。

遠在北京的清廷官員頓時傻眼,亂了方寸。

「這場戰未免打得太離譜了吧?」

「跟我們有何干係?把我們的運兵船都炸了?」

「我主張立即向日本宣戰,給他一點顏瞧瞧!」

「不宜介入為上策。」

「難道說,我們的運兵船被炸了也不能吭聲?」

如何應付這場動亂,朝廷官員議論紛紛,拿不定主意,只盼能等到動亂盡早結束,中日雙方再坐下來談一談;然而,清廷的如意算盤打得太過天真,日軍隨後便攻擊了清廷駐紮於牙山的部隊。八月,中日正式宣戰。

戰爭爆發後,清廷的陸、海軍都戰敗。日本陸軍在八月占領平壤;九月,大軍渡過鴨綠江,攻占大連、旅順──甲午戰爭爆發,烽火遍野。

中、日兩國攤牌,受到砲火威脅的清廷似乎惱火了,朝廷中的大臣希望以戰爭來解決問題,慈禧點了頭;但戰爭才剛開始,卻任誰也沒想到,清廷的部隊竟然敗了。清廷的北洋艦隊中,十二艘軍艦有五艘沉沒,七艘因受到砲擊而殘破不堪,當日軍一步一步進逼威海衛時,殘餘的北洋艦隊也自海域上漸漸消失……。光緒廿一年(一八九五年),繁華的遼東半島淪陷。

傷亡慘重的消息傳回北京,朝廷文武官員在早朝時,個個眉宇深鎖。

「怎麼回事?我們的軍隊如此不堪一擊?」

慈禧太后憤怒了。

「你們都啞了?為何不說話?」

群臣噤若寒蟬,面對慈禧太后的逼問,很多人嚇得發抖。

「拿不定主意?身為朝中大臣竟然沒人有對策?」

「臣罪該萬死,請太后息怒。」

大臣們跪倒於地,磕頭請罪。

「傳我的旨意,讓李鴻章去處理這件事。」

慈禧太后揮了揮手,示意大臣退去後,獨自一個人陷入沉思,臉上的憂鬱似乎越來越深了。

接獲旨意的李鴻章也愣住了,他沒想到在如此艱難的時局中,會讓他來收拾這燙手山芋,「咳咳咳……」受了點風寒的李鴻章,剛服過一碗才熬好不久仍微溫的中藥,倏然接獲旨意時,不自覺地咳了幾聲。

李鴻章交代了僕人收拾簡便行李後,匆忙搭船抵達日本赤間關馬關港。下了船,於鹹澀海風中還來不及站穩腳步,在荷槍的日軍護衛下,進入戒備森嚴的春帆樓。

李鴻章以欽差頭等全權大臣身份與日本全權代表展開議和。李鴻章首先要求停戰,伊藤博文則反要求清政府以大沽、天津、山海關為質;雙方脣槍舌戰護不相讓,最後在彼此各有堅持下不歡而散。不料,僵局卻突然被一顆子彈給打破了──中日談判多次未果,李鴻章卻突然遭遇日本浪人行刺,舉世嘩然──最後日方在國際輿論的壓力下,不得不做出妥協,原本屈居劣勢的清廷也終於能夠有所轉圜。

光緒廿一年三月廿三日,李鴻章看了一眼隨行的欽差全權大臣李經方,沒有說話;望著日方代表伊藤博文首相和外務大臣陸奧宗光,對戰敗國而言,眼前的結果似乎已經是最好的了。於是,他心情沉重地手持毛筆,在《馬關條約》的書文中簽下自己的名字。

──清廷承認朝鮮獨立,割讓遼東半島、台灣及澎湖列島予日本,開放蘇州、杭州、沙市、重慶為通商口岸,允許日本在各通商口岸投資設廠,以及賠償日本軍費二億兩……等。

......於是,苦難的日子來臨了。

清廷為了償還《馬關條約》的鉅額賠款,不得不向列強大舉借債,而巨額的舉債,讓朝野人士目瞪口呆。

在割地賠款的淫威下,紫禁城淪陷了。

| FindBook |

有 9 項符合

光緒廿六年的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 85 |

二手中文書 |

$ 175 |

中文書 |

$ 175 |

中國歷史 |

$ 175 |

清史 |

$ 175 |

中國歷史 |

$ 188 |

人文歷史 |

$ 213 |

科學科普 |

$ 225 |

社會人文 |

$ 225 |

歷史 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

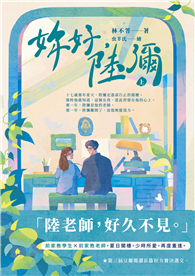

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:光緒廿六年

百日維新啟,帝后兩黨爭;

老鳳壓雛龍,光緒囚瀛台。

義和神拳亂,東西戰火升;

八國戮中原,慈禧狩西安。

千年科舉滅,台灣建設始;

敦煌現佛光,孫文興中華。

光緒廿六年,悲傷與沉痛在此刻彙集。

血與淚,是毀滅文化的海嘯;

戰鼓與悲鳴,是歷史最痛苦的嘶吼。

一個最悲痛的年代,卻道出一段段最精采的故事。

歷史的斑斑痕跡,點綴出複雜難解的精采史話;眾多史實的盤根交錯,正是最真實豐富的人生大戲。

綜觀歷史千載,如果有一年,是你一定要好好熟悉的,那或許就是光緒廿六年。

所有的文化在這一年碰撞交會,西方的八國聯軍撞上了璀璨的東方中華文明,藝術、榮耀,都在戰火的摧殘下更顯得珍貴;而潮起潮落,大清的衰敗,卻象徵著民國的黎明。

歷史太過沈重,但故事卻絕對精采。

作者用輕鬆的語氣引領讀者細看其中的點點滴滴,史料將成為你枕邊的故事,史話中的人物亦將成為你神交的故友。

光緒廿六年,一段最紛亂的時代,一場最引人入勝的時代大戲,這一切,都將呈獻給翻開本書的您。

作者簡介:

鄧榮坤

一輩子與文字為伍,寫了不少文字,得過一些文學獎與音樂小獎。在新聞媒體(雜誌、出版、報紙、電視)闖蕩多年,也曾經在教師、縣長辦公室秘書等行業中耽誤一些時間,換了很多工作,頭銜不少──鄧記者、鄧總編、鄧主任、鄧經理、鄧副總、鄧老師、鄧秘書、鄧大哥與鄧先生......目前,仍勞碌於賣字維生的差事。代表作品:《一隊火把向紫禁城移動》、《逆向飛行》、《螃蟹海岸》、《乙末,第三十二首》、《台北咖啡》、《菁桐》、《淡水河岸》……等多部著作。

【部落格】鄧榮坤文字舖 http://blog.udn.com/writer326

章節試閱

光緒廿六年

第一篇\風起雲湧的年代

1.曙光滅了

載湉頒佈《明定國是詔》宣佈變法,觸怒了以慈禧為首的黨羽,於是后黨發動戊戌政變,政權再次落入慈禧太后手中!

雪落,冷鋒悄悄拂過北京的天空。

同治十三年(一八七五年)的冬天似乎特別冷,然而,紫禁城裡有一群人沒有任何寒意,急得像熱鍋上的螞蟻。

愛新覺羅.載淳(同治皇帝)出天花了。

皇宮裡瀰漫著不安的氛圍,同治的臥病不起,引起許多人的驚慌;清廷對於「天花」有著一種恐懼症,因為順治也死於天花,所以,每逢萬壽、年終之日,或外藩入覲之時,凡是沒有出過天花的人,一...

第一篇\風起雲湧的年代

1.曙光滅了

載湉頒佈《明定國是詔》宣佈變法,觸怒了以慈禧為首的黨羽,於是后黨發動戊戌政變,政權再次落入慈禧太后手中!

雪落,冷鋒悄悄拂過北京的天空。

同治十三年(一八七五年)的冬天似乎特別冷,然而,紫禁城裡有一群人沒有任何寒意,急得像熱鍋上的螞蟻。

愛新覺羅.載淳(同治皇帝)出天花了。

皇宮裡瀰漫著不安的氛圍,同治的臥病不起,引起許多人的驚慌;清廷對於「天花」有著一種恐懼症,因為順治也死於天花,所以,每逢萬壽、年終之日,或外藩入覲之時,凡是沒有出過天花的人,一...

»看全部

作者序

路過的年代,滯留的心情

走過紫禁城,往事從歷史教科書中跳進了眼眸,傳說也臥成了我因為歷史的脆弱而容易受傷的荏弱心靈。

■

一九九一年三月二十二日,第一次抵達北京城。

當時的心情是激動的。因為,我已經走出了歷史的教科書,走進了可以親自觸摸的歷史,可以親自體驗的歲月悲歡!

穿越紫禁城的午門,走進了這座明成祖朱棣在位時營建的明、清兩代皇宮,喜悅與驚奇之外,也有些許落寞。

這座已經褪色的皇宮,曾經有明代十四個皇帝和清代的十個皇帝,長達四百九十一年,先後在這裡發號施令,統治著中國。

如今,這些人都已經化為...

走過紫禁城,往事從歷史教科書中跳進了眼眸,傳說也臥成了我因為歷史的脆弱而容易受傷的荏弱心靈。

■

一九九一年三月二十二日,第一次抵達北京城。

當時的心情是激動的。因為,我已經走出了歷史的教科書,走進了可以親自觸摸的歷史,可以親自體驗的歲月悲歡!

穿越紫禁城的午門,走進了這座明成祖朱棣在位時營建的明、清兩代皇宮,喜悅與驚奇之外,也有些許落寞。

這座已經褪色的皇宮,曾經有明代十四個皇帝和清代的十個皇帝,長達四百九十一年,先後在這裡發號施令,統治著中國。

如今,這些人都已經化為...

»看全部

目錄

序言 路過的年代,滯留的心情

序曲

第一篇\風起雲湧的年代

曙光滅了

閒人勿近的紫禁城

四面楚歌的年代

無期徒刑的囚犯

鬱卒苦命的妃子

頂不住的萬里江山

烈士,敲響喪鐘

誰戳破敦煌秘密

江山與人都累了

第二篇\尊嚴流失的王朝

披著道袍的強盜

以符咒對抗西洋槍砲

宣戰了,誰是夥伴

烽火下,詭異傳言多

雪落了,江東六十四屯

歇息

第三篇\人事已非的風華

光緒廿六年的人

光緒廿六年瑣事

附錄

光緒皇帝年表

光緒廿六年,大清紀事

光緒廿六年,台灣紀事

清朝的皇帝

參考書籍

序曲

第一篇\風起雲湧的年代

曙光滅了

閒人勿近的紫禁城

四面楚歌的年代

無期徒刑的囚犯

鬱卒苦命的妃子

頂不住的萬里江山

烈士,敲響喪鐘

誰戳破敦煌秘密

江山與人都累了

第二篇\尊嚴流失的王朝

披著道袍的強盜

以符咒對抗西洋槍砲

宣戰了,誰是夥伴

烽火下,詭異傳言多

雪落了,江東六十四屯

歇息

第三篇\人事已非的風華

光緒廿六年的人

光緒廿六年瑣事

附錄

光緒皇帝年表

光緒廿六年,大清紀事

光緒廿六年,台灣紀事

清朝的皇帝

參考書籍

»看全部

商品資料

- 作者: 鄧榮坤

- 出版社: 大旗出版 出版日期:2013-03-01 ISBN/ISSN:9789866234545

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁

- 類別: 中文書> 歷史地理> 中國歷史

|