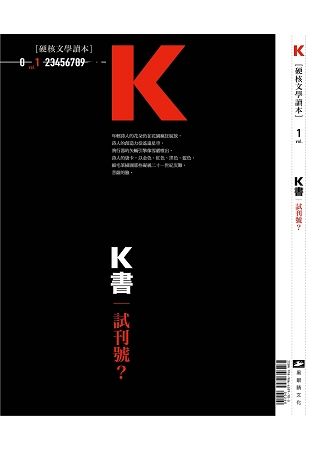

《K》,一本「不定期刊」,標舉文學世界最普世普智的現代文學符碼,彷彿淒清黯黑街巷穿梭文青的字頭密碼,刊載更長更深更硬的文學文本。首期題名《試刊號?》,以「存在之問」型構「智識之思」,探尋文學集聚之強度、文學範疇之邊界、文學對話之可能,邀集陳克華、駱以軍、成英姝、白靈、蕭蕭、靈歌、葉莎、王德威、鴻鴻、章緣、童偉格、伊格言、李焯雄、黃以曦、林奕華等頂尖作者,提出最新創作意見,達至共響文學華彩。更邀請著名導演、攝影師陳懷恩,開闢影像專欄,將多年攝影秘辛,以與文學表達交輝的方式,豐沛本刊的視象性與想像力,為一本每一期都「不一樣」的充滿「不一定」氣質刊物,打下永是變動的「試煉」之基(Groundless Ground)。

作者們將分別就自己最近的文學創作、最新的文學感悟,以及對《K》書未來的意向與意念,展開主題發言。

| FindBook |

有 8 項符合

K書:試刊號?的圖書 |

|

K書:試刊號? 作者:列維主編 出版社:黑眼睛文化事業有限公司 出版日期:2018-03-18 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 109 |

二手中文書 |

$ 205 |

中文書 |

$ 205 |

Literature & Fiction |

$ 221 |

現代散文 |

$ 229 |

華文文學研究 |

$ 234 |

現代散文 |

$ 234 |

文學作品 |

$ 234 |

中國文學論集/經典作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:K書:試刊號?

內容簡介

目錄

發刊詞

詩性的見證/駱以軍

刊首語

詩意的傷痕/列 維

小說

任意一個/童偉格

粉彩/駱以軍

盲域/成英姝

失物招領/章 緣

紅色皮箱/黃以曦

新詩

鬼(十首)/陳克華

拜託你不要寫詩(外三首)/鴻 鴻

作家特輯

我想我是個貪婪的人——《噬夢人》新檔案/伊格言

影像特輯

重點所在/陳懷恩

訪談

文學現代性與文學史的「現代」視野/王德威

跨文本書寫

隔(五題)/李焯雄

創作談

彼得潘密碼(二題)/林奕華

沉默的詩典

勒維爾迪、索雷斯庫、帕斯傑爾納克

截句冊頁

白靈、葉莎、蕭蕭、靈歌

詩性的見證/駱以軍

刊首語

詩意的傷痕/列 維

小說

任意一個/童偉格

粉彩/駱以軍

盲域/成英姝

失物招領/章 緣

紅色皮箱/黃以曦

新詩

鬼(十首)/陳克華

拜託你不要寫詩(外三首)/鴻 鴻

作家特輯

我想我是個貪婪的人——《噬夢人》新檔案/伊格言

影像特輯

重點所在/陳懷恩

訪談

文學現代性與文學史的「現代」視野/王德威

跨文本書寫

隔(五題)/李焯雄

創作談

彼得潘密碼(二題)/林奕華

沉默的詩典

勒維爾迪、索雷斯庫、帕斯傑爾納克

截句冊頁

白靈、葉莎、蕭蕭、靈歌

序

推薦序

發刊詞-詩性的見證

八十年前,「風車詩社」的楊熾昌寫下:

「祭祀的樂器/眾星的素描加上花之舞的歌/灰色腦漿夢著癡呆國度的空地/濡濕於彩虹般的光脈」

這如此像在描述iPhone 8的夢境,那麼奇詭幻麗,朝無限的空間延伸。事實上,曾經相信詩與小說,是人腦最高級形式輸出的人們,一百年來,可謂打了一場被輾壓的大敗仗。「創造」的桂冠,也許更被賈伯斯、NASA、好萊塢工業、祖克柏、貨幣戰爭的發明者,他們戴上。

詩人,或詩人的後裔,勇武的創作者,曾經是被推舉去和死神下棋;去神的床榻邊問:「汝為何將吾等遺棄?」;曾經挨擠在痲瘋病人、妓女、酒鬼、窮人身側;拉開夢境的水壩閘門,進入最微分的時間刻度;曾經若是地球被外星艦隊攻佔,代表人類這個文明起草並宣讀「銀河系和平願景」的,都是詩人與小說家。但如今他們只能在世界旋轉門邊,怕被高流量、無感性人群撞飛的幽魂。

但其實,像M.安迪的《說不完的故事》,那個在一次元將要覆滅的幻想國,片地焚煙,但只要在那薄如光翳這一側的小男孩培斯提安,替那王國女王取一個名字,他所命名的神祕的名字,瞬間就能扶住上一片正在埃次貼島的骨牌,停止那虛無的吞噬。

也有可能,在瘂弦、商禽、洛夫、周夢蝶、白先勇、林亨泰的生命之詩後面,世界仍然朝那冷酷之境鋪雙軌而去。每一代的書寫者,都相信自己可以從上面、下面、裡面、外面、他方,不同的方式重新置放世界。有些經驗,從前的詩人們或窮盡想像,無法逐觸。譬如在時速三百多公里的車廂內,某個夜晚、光從筆電淹濕你的臉;你像珊瑚礁上的一顆小蟲,和成千上萬人連結著;譬如底片這玩意被發明又消滅;譬如人類的基因圖譜……

年輕詩人的花朵仍在花園瘋狂綻放,詩人的創造力從遙遠星空,飛行器的矢量引擎像雪霰噴出。詩人的唐卡,以金色、紅色、黑色、藍色、細毛筆描圖那些凝視二十一世紀災難,菩薩的臉。

也許,如果未來的某一支探勘隊,有幸在一整座塌毀的班雅明式瓦礫,發掘出這一本「雜誌」,會發現那些文學語言,像點燃的紙撚,發出光同時在消失;像某種時空轉換器,暫時的故障,這些像絲絨緞面,像老虎張大嘴的狂悍之作,擠壓、沖噴、發出光燄和爆炸。

——怎麼可以沒有一本這時代的Key刊?

發刊詞-詩性的見證

八十年前,「風車詩社」的楊熾昌寫下:

「祭祀的樂器/眾星的素描加上花之舞的歌/灰色腦漿夢著癡呆國度的空地/濡濕於彩虹般的光脈」

這如此像在描述iPhone 8的夢境,那麼奇詭幻麗,朝無限的空間延伸。事實上,曾經相信詩與小說,是人腦最高級形式輸出的人們,一百年來,可謂打了一場被輾壓的大敗仗。「創造」的桂冠,也許更被賈伯斯、NASA、好萊塢工業、祖克柏、貨幣戰爭的發明者,他們戴上。

詩人,或詩人的後裔,勇武的創作者,曾經是被推舉去和死神下棋;去神的床榻邊問:「汝為何將吾等遺棄?」;曾經挨擠在痲瘋病人、妓女、酒鬼、窮人身側;拉開夢境的水壩閘門,進入最微分的時間刻度;曾經若是地球被外星艦隊攻佔,代表人類這個文明起草並宣讀「銀河系和平願景」的,都是詩人與小說家。但如今他們只能在世界旋轉門邊,怕被高流量、無感性人群撞飛的幽魂。

但其實,像M.安迪的《說不完的故事》,那個在一次元將要覆滅的幻想國,片地焚煙,但只要在那薄如光翳這一側的小男孩培斯提安,替那王國女王取一個名字,他所命名的神祕的名字,瞬間就能扶住上一片正在埃次貼島的骨牌,停止那虛無的吞噬。

也有可能,在瘂弦、商禽、洛夫、周夢蝶、白先勇、林亨泰的生命之詩後面,世界仍然朝那冷酷之境鋪雙軌而去。每一代的書寫者,都相信自己可以從上面、下面、裡面、外面、他方,不同的方式重新置放世界。有些經驗,從前的詩人們或窮盡想像,無法逐觸。譬如在時速三百多公里的車廂內,某個夜晚、光從筆電淹濕你的臉;你像珊瑚礁上的一顆小蟲,和成千上萬人連結著;譬如底片這玩意被發明又消滅;譬如人類的基因圖譜……

年輕詩人的花朵仍在花園瘋狂綻放,詩人的創造力從遙遠星空,飛行器的矢量引擎像雪霰噴出。詩人的唐卡,以金色、紅色、黑色、藍色、細毛筆描圖那些凝視二十一世紀災難,菩薩的臉。

也許,如果未來的某一支探勘隊,有幸在一整座塌毀的班雅明式瓦礫,發掘出這一本「雜誌」,會發現那些文學語言,像點燃的紙撚,發出光同時在消失;像某種時空轉換器,暫時的故障,這些像絲絨緞面,像老虎張大嘴的狂悍之作,擠壓、沖噴、發出光燄和爆炸。

——怎麼可以沒有一本這時代的Key刊?

駱以軍

|