青年開著偷來的冷凍貨櫃車,載著七個老婆婆一路狂奔,一趟穿越日本的狂想之旅。貨櫃裡頭幾乎一片漆黑,就像是母親的子宮。她們在這個日夜不明的封閉空間裡,在睡眠與焦慮之間,不斷編造出自己的故事……

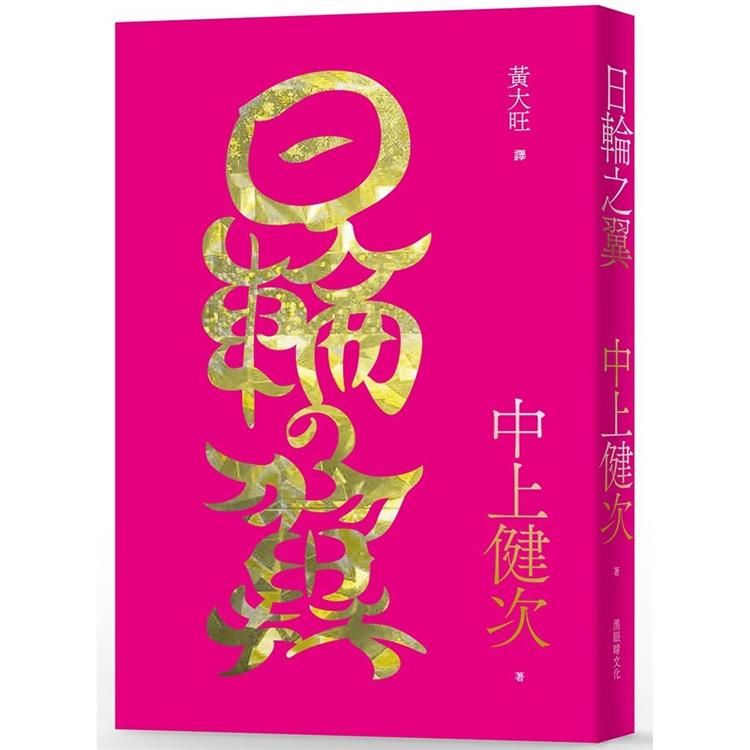

中上健次,慧星般劃過日本文壇的異端人物,大江健三郎最可敬的對手,代表作《日輪之翼》首度譯為中文。這位不毛之地上橫空出世的巨大「畸形兒」,六〇年代混跡新宿爵士咖啡館受革命洗禮的前衛青年,以戰後首位芥川獎得主而聲譽鵲起,擅長描寫底層賤民,挑戰日本傳統禁區,混和神聖與粗鄙、現實與神話,有如福克納、馬奎斯的傳人。

對於那些相信村上春樹是日本文學代表的讀者而言,書中呈現這種完全異質的世界,在一開始會帶來一頭霧水,在幾經思考之後,很可能會發現自己已經無法自拔。這正是因為中上健次的小說,具有一種與村上那些後現代都會童話完全相反的前近代世界觀,故事既深且廣。

──四方田犬彥

日本三得利文化財團贊助・當代藝術家柳美和策畫、攝影

作者簡介:

中上健次

一九四六年出生於和歌山縣新宮市的「被差別部落」,與異父異母的兄弟姊妹共同生活成長。一九六五年以投考大學名義前往東京,並成為同人誌《文藝首都》的會員;一九七○年婚後開始於羽田機場從事搬運工作,亦持續寫作;一九七三年發表《十九歲的地圖》,提名角逐第六十九屆芥川賞,後多次獲得提名;一九七六年以《岬》獲得第七十四屆芥川賞,時年廿九歲;一九七八年小說《枯木灘》得到第廿八屆藝術選獎文部科學大臣新人賞;一九九二年因腎臟癌病逝,得年四十六歲,留下多部未完成的作品。

譯者簡介:

譯者 黃大旺

高雄路竹後鄉人,一九七五年出生於台北市。畢業於上進補習班、建如補習班、國家補習班,於淡江大學日文系就讀期間參加動漫社與電影社,並開始翻譯盜版日本限制級漫畫。主要翻譯作品包括大竹昭子《日本寫真50年》、藤原新也《東京漂流》(臉譜出版)、飯澤耕太郎《私寫真論》(田園城市)、四方田犬彥《感恩日本書物》(黑眼睛文化)等。另一身分為先天性表演者,除了音樂、劇場、行為藝術、漫畫、文字等領域以外,也跨足電影演出及配樂。

題字設計、攝影、策畫 柳美和 やなぎみわ

藝術家、導演。出生於日本神戸市,畢業於京都市立藝術大學研究所。一九八九年於京都舉辦個人生涯首次個展;九○年代後半開始發表攝影作品,在國內外多次進行展覽活動;二○○三至二○○五年於德國古根漢美術館、日本丸龜猪熊弦一郎美術館、東京原美術館、東京都攝影美術館、大阪國立國際美術館舉行個展;二○○九年入選威尼斯雙年展日本館;二○一一年正式跨足戲劇創作,在美術館或劇場進行演出;二○一四年引入在台灣製造的移動舞台車;二○一六年起進行《日輪之翼》露天劇場巡迴演出,同時持續美術作品的創作;二○一九年個展「神話機械」於日本高松等五個城市巡迴展出。

章節試閱

當她們一停止說話,貨車行駛的隆隆巨響,又震撼著老婆婆的耳膜。每個婆婆都盯著這具載著她們前進的巨大物體,覺得強烈的震動可能把她們抖下車。在巨響之中,她們又發覺巨大的物體是由四個年輕人合力推動,便開始討論:阿強是怎麼樣的年輕人,田中學長又是怎麼樣的年輕人,即使老婆婆們其實沒人真的知道阿強或田中學長的來龍去脈,她們還是自然而然地談起他的各種傳聞,就像見證了當時阿強透過獨居小巷深處的產婆阿流婆婆的手,從母親的陰道裡帶進這個世界,睜開眼睛時看到的同樣世界。在長途旅行間不斷湧上心頭的回憶,夾雜著自己編造的故事,以及各式各樣的個人立場,使得她們話題中的阿強,因為母親的體型與子宮都很嬌小,在出生的時候也小到看起來不像人。

「大概這麼大。」初婆婆兩手比出接受恩賜的手勢。

「生下來這麼大的,都活不下來。」桑婆婆也比著相同的手勢。

「我的手這樣捧起來,大概可以拿五合 的米。他當時也大概這麼大。」桑婆婆振振有詞地說著,就像眼前就有一個嬰兒。而這個正值精力旺盛年齡的年輕男孩,當初卻不過是五合白米大小的小嬰兒。

女人們也馬上想起,當一個醜惡得不像人所生的小怪物,好不容易才來到這個世上,而且正吸吮著自己的乳頭;如果就這樣壓在胸口,嬰兒也將窒息而死。一個母親不喜歡自己生出來的孩子,便交由其他的人撫養。她說她不想要這個孩子了。小巷裡的女人覺得可憐,便接下了養育孩子的責任。一個婆婆將手巾沾滿了微溫的糖水與牛奶,嬰兒也輕輕地吸著手巾的一角。一旁的女人們看著手巾上的糖水與牛奶變少,為這孩子會活下來而感到安心,也不再擔心是否來得及看他長大。

看著這個小而醜的嬰兒,年輕的女人們雖然覺得不舒服,也知道孩子身上流的並不是自己的血,所以拜託小巷內的人家,讓這裡照顧十天,那裡照顧二十天,挨家挨戶地尋求暫時寄養的機會。為了讓幼小的生命能捱過寒冬,女人們特別準備了綿絨上衣。在為孩子命名的那一天,女人們絞盡腦汁,終於決定叫他「強」。這個名字不僅是希望讓他長大以後不再懦弱,也代表了他被母親拒絕哺乳可能就此斷送生命,卻因為女人們的努力,而脫離險境的歷程。

「阿強最堅強了!」才在溪邊洗衣服的女人們,用充滿皂味的雙手抱著嬰兒,這嬰兒笑起來的樣子更像一隻醜陋的蟲。

過了一百天後,阿強終於長成比較像人類嬰兒的樣子。女人們卻毫不擔心是否無力撫養的問題。女人們將撫養阿強當成一種成就,不管在洗衣服還是在清掃的時候,只要一有休息時間,在陰涼處聊天的時候,一定輪流抱著阿強。當她們偶爾出外做做小生意,也會把阿強一起帶去。然而如今坐在冷凍貨櫃裡的七個女人,並不像過去走過戰爭或大地震時代的女性一樣,在家庭裡過著安穩的生活,每天都得為了生活四處奔波。

不論如何,都沒人知道最早讓阿強穿上那件紅色馬甲的是誰。她們某次出門做生意的時候,一把阿強帶在身邊,當阿強臉上露出惹人憐愛的表情,行人不是賞臉圍觀,就是同情地問她們:「這個是不是營養不良?」於是女人們就時常把阿強帶出門。初婆婆想到當時的情境,不禁露出笑容:「他當時那麼輕,即使揹著走也不會累。」其他女人也都承認,讓阿強穿上紅色短褂其實很奇怪。賣藝人會給猴子戴上古裝的黑帽與無袖短褂,以猴戲換取打賞,而當時的阿強,扮演的正是猴戲裡的那隻猴子。年輕人把一顆蜜柑拿到穿著馬甲的阿強面前,並問他:「你會剝嗎?」阿強卻因為手太小接不住蜜柑,而使蜜柑掉到地上。女人告訴年輕人:「要挑小顆一點的給他啦。」並且特地從蜜柑中挑出比較小顆的出來給阿強:「拿好喔。」看著兩手接過蜜柑的阿強,女人們與年輕人都大笑。可能因為大家都笑得太誇張,阿強就像是知情一般,故意裝作手上的蜜柑太重,又把手上捧著的蜜柑滾到地上。

隨著年齡的增長,阿強也像是脫皮一樣不斷改變。為了照顧住在一宮剛生過孩子的女兒,末婆婆從小巷消失了一年,回來小巷後看到剛從中學畢業的阿強,一股寒意從心底竄出。阿強的身上已經完全看不出當時身穿紅色短褂、手拿蜜柑的可愛樣子,而成為一個聲音乾癟、眼神兇狠,並具有粗獷體型的年輕人。

「婆婆!有想去哪嗎?天王寺 還是善光寺 ?」阿強用一種巷子裡年輕人慣用的語調,口氣像是隨時要趁虛而入盡情恥笑一般。末婆婆若無其事地回答:「婆婆我想去一宮看我的女兒。」阿強注意到末婆婆的眼神移到別處,又問:「一宮那種地方會有什麼?妳的小情人嗎?」末婆婆噗哧一聲笑出來。

一陣巨大的煞車聲,貨櫃裡的女人們感覺到整台車速度正在下降。古左婆婆一邊嘟噥著「怎麼又停車了?」一邊起身,同時整台車越開越慢,並且右轉到路邊,才整個停下來。但是女人們沒有聽到外面有人來開門。

「怎麼回事呢?」桑婆婆問。

七個老婆婆在冷凍貨櫃裡豎起耳朵,卻只聽到大鳥高速俯衝貼地飛行一般的引擎聲,清清楚楚地蓋住周圍其他的聲音。再怎麼聽都聽不到其他的聲音,所以末婆婆笑著笑著,又回頭說著那些她想到的故事。

「這時候一定有人像年輕人一樣跑來問,到底發生什麼事?我跟妳講,如果每年七月七日,牛郎織女就會在鵲橋相會,我們每五十年才有這一次的機會遇到這個呀!」「五十年真了不起!」滿婆婆接著說:「隔了這麼久,我們不只忘記在湖邊幹了什麼,連在瀨田和唐橋 幹了什麼都快忘光了。和歌的句子都很美,可是盡是一堆悲慘的內容……」

「跟我們差不多年紀的女孩子,有六個人去一宮的紡織工廠做工。我、阿初、」末婆婆扳著自己的手指,「須江、波乃、阿酉、小滿。六個女孩子裡,現在只有我和阿初兩個還活著。初婆婆,妳前陣子不是也到過一宮嗎?」

「我沒有去,如果這次要去一宮,大概也跟上次隔了六十年吧?我又不是末婆婆,一定要有小白臉陪著。人家我是織女,不過不需要牛郎來陪。」

桑婆婆為了打斷初婆婆的話,便將手伸出窗外想搆到車頭的玻璃。坐在窗口正下方,飽受風濕性關節炎所苦,在座墊上盤著腿的菊婆婆緩緩起身,拿出鑰匙要將窗戶完全打開,卻轉不動鑰匙。車廂內最年輕的婆婆叫道:「古左小姐,快開門!」古左婆婆伸出一隻手,扶著身邊的菊婆婆。窗戶啪嚓一聲打開,剛才大家一直在討論的阿強,從窗外探頭來看,五官輪廓分明,完全不像是穿著紅色馬甲耍猴戲的可笑孩子,反而像個混血兒。當幾個老婆婆發出笑聲,阿強便問:「妳們又在那邊扯一些東家長西家短了嗎?」

「我們到哪裡了?」

「半路上。我們得掉頭走,因為剛才收費站的人說,如果我們中途離開高速公路再回去,要再收我們一次錢,所以我跟他們吵了一架。他們就只會要錢、要錢!」

「真的呀?我們要去哪裡?」古左婆婆突兀地應和著阿強。

「剛才跟田中學長談了一下,我覺得我們反正也沒有什麼要緊的事,不如先照妳們的意思回伊勢。」

「什麼?我們真的要去嗎?」

「那我們現在就去伊勢。」阿強說完,身後的正雄馬上大聲回應:好,去伊勢!與老太婆多說無益,阿強關緊那扇窗。

之前阿強交代過,窗戶一定要上鎖,古左婆婆一臉不高興地咕噥:「搞什麼嘛?」並代替沒有力氣的菊婆婆把窗戶鎖上,並且回到自己位子的座墊上坐著。當冷凍貨櫃的小窗一關上,跟隨地板震動傳來的引擎聲,就像鳥兒棲息在樹梢上時的呼吸,這也是她們唯一能聽到的聲音。

過不多久,冷凍貨櫃又像穿梭於山與山間一般繼續飛翔。即使飛翔在山間的道路上,只要老婆婆們開始談起往事,小巷就會出現。貨櫃裡的老婆婆大家都嚐過相同的痛苦往事,當一人低聲說出:「我們不用自己走路,只要坐在這裡,就可以去伊勢、一宮,那些和歌裡提到的地方。」其他的老婆婆紛紛點頭。

桑婆婆說:「我覺得他們就像狐狸一樣,帶我們這裡看看、那裡看看。」

「一次騙七個老太婆,真能幹。」

「話雖如此,如果阿強和田中學長已經變成狐狸,最後還是會輪到我們呀。」桑婆婆說。「我們說不定只是在小巷附近的山丘上轉來轉去,然後小巷裡的年輕人會問我們,妳們這些老太婆頭上貼著樹葉,在那邊轉來轉去,到底是在轉什麼?如果被那些年輕人發現我們根本上當,這個臉會丟到子子孫孫都受不了呀!」

「人家才不要咧!」菊婆婆平靜地回答。

「我們一早就去神社,跟神社說我們是熊野來的,請給我們掃帚和畚箕,讓我們清掃庭院,結果我們卻拿著整束芒草,跑去清掃山上的堆肥,然後古左婆婆又看到一個溫泉覺得不錯,心想要不要泡個澡呢?結果人一進去,才知道自己根本在堆肥裡。」

桑婆婆語畢眾人大笑,只有古左婆婆一臉不高興。

「桑婆婆,進溫泉之前也不先舀點水沖沖身體!」古左婆婆冷冷地說。眾人繼續笑。

「溫泉就會有一股很重的硫磺味吧?我們先別想著詠歌了,大家快點來泡溫泉吧!菊婆婆、末婆婆、阿世婆婆也來泡就更好了。大家看,古左婆婆身上都是硫磺渣。像這麼好的紀念品,趁現在我們趕快撿一些走,如果被人家發現的話再說!」桑婆婆抬起雙手擺出捧物的姿勢,妳們看,我撈到了這麼多硫磺渣。這時冷凍貨櫃發出巨大的喇叭鳴響,同行的發財車也長按一聲喇叭回應,車子開始移動。桑婆婆一沉默,其他婆婆臉上的笑容也像沙地上的水一般迅速消失。

車子漸漸加速,單調緩慢的引擎聲,也隨著速度的增加,變成緊迫耳膜的巨響。老婆婆們的各種幻想,也被車身發出的呼嘯與輪胎抓地的摩擦聲淹沒。桑婆婆發現自己的莫名不安讓她胸悶不堪,剛才還一直笑著的阿世婆婆,則感受到自己的身體,正被一股超越人類理智的力量牽制著。她們發現自己的內心正屈服於某種巨大的力量,只能在心中詠唱著和歌的斷句。

當車子不斷前進,心中家鄉小巷的景象卻越來越清楚。婆婆們不禁用一種分享秘密的心情,說著當初在山腳下池塘邊蓋起小屋,那對開發小巷夫婦的故事。兩人生下的長子遭逢了不幸,卻讓兩人有了解脫業障的心情,便生了第二個孩子。兩人離開了池邊,將小屋移到山腰新開的空地,並禁止自己和自己的孩子接近池邊一步,甚至刻意開了遠路以避開池塘。那條傳說中的小路,還在現在的青年會館旁邊,沿著山坡曲折蜿蜒。老婆婆們想像著住在半山坡小屋裡的夫婦與他們的孩子,不斷發出「他們好孤單呀」「他們真了不起呀」之類的感嘆。

「他們都吃什麼呢?如果沒有種田,到處都只有樹;如果兩人都種田,雜草一碰到雨水就會到處亂長。」

「聽說他們以前燒過山。」桑婆婆說。

「山上明明就有小屋,還怎麼燒?妳也不用腦袋瓜想想。」初婆婆反駁。

「我不記得是誰說的,不過他們好像很有頭腦。一開始就把小屋周圍的樹跟雜草都除掉,只要風從山下往上吹,就從山下的池塘邊點火,把山下的火帶上山去,就把山頂整平了。」桑婆婆說完,初婆婆便問其他人的意見:

「妳們覺得是燒出來的嗎?如果不用火燒,他們每天砍樹拔草,要到什麼時候才能弄出一片可以種芋頭的田呢?」

桑婆婆大笑一聲,說出她心想的最有力證據:「我的阿初好姐姐,我怎麼想都不覺得最早開發小巷的人會那麼勤勞。」婆婆們一陣哄笑後,桑婆婆便對初婆婆說:「我當初聽到這個燒山蓋小巷的故事,還以為人家在吹牛,可是後來一聽說小巷裡還留著以當時一個男人名字命名的地名,我就開始找出所有地名的由來。現在的年輕人不都像阿強那樣嗎?最早還有三好、阿秀、阿留、又之丞、吉之助。妳想問那些男人都在幹什麼的?不是殺馬,就是賭棍之類的貨色。固然沒有像『中本一統 』世家的男人那樣,具有令女人神魂顛倒的英俊外表,畢竟還是不可能乖乖在山坡上忙著開墾。這些男人,盡是一些只會混吃等死酒囊飯袋。在賭場打牌的阿秀與阿留身上,都流著小巷子弟的血液,所以阿強的身上應該也帶有阿秀、阿留還是吉之助的血統。不要說好賭了,他說不定也很風流。」古左婆婆馬上接著說:「真是家門不幸呀。祖先不是賭博就是玩女人的,根本沒辦法在人前說得出口。」

「像我們這麼愛玩,一拿到拆遷的補償金,就全部花在吃喝玩樂上,其他事情都不重要,這種個性可能受到祖先的影響,他們當初在開拓小巷的時候,不也一把火把山上的草木燒光嗎?」

「也就是說,我們都是傻子的後代。」阿世婆婆悄悄地說。

「我才不要呢!」初婆婆猛搖頭:「那種遇到事情只會放火的傢伙,把池塘邊的栗子樹林、橡木林和山上的椎栗樹都燒光,難道他們不知道小巷的山丘上,從很久以前就有很多小鳥跟小動物嗎?小山上還有蛇跟小蟲子。草木一燒光,什麼動物也都跟著被燒死了。」說到激動處,初婆婆伸手抹去眼眶的淚水,並抬起頭來繼續說:「這麼說來,在小巷開發的當初,他們也對那些動植物下了這麼重的手呀。妳們知道嗎?我在上車的前一天,在小山被怪手一塊一塊挖走之前,我在被挖掉的玉置井邊看到了一隻倒吊在樹枝上的死狐狸,嘴邊流出的血滴在剛被翻攪的紅土上。以前人家常說,山上有變身為人形的妖怪,依我看來本尊就是這隻狐狸了。如果狐狸的身上沒有傷痕,說不定可以剝下來賣錢,可是山上的工人卻說,這隻狐狸是這座山的山神,如果不尊敬的話,是會遭到報應的。就算有人被詛咒,恐怕也是傻子引來的吧!」

「我還聽說山上有狸貓。」菊婆婆摳著自己的腳皮,似懂非懂地說。

「傻子才會放火把所有動物都殺光。」初婆婆也嘀咕著。

池塘的四周和小山都被火燒光,原地蓋起一間一間的小屋,並且形成錯綜複雜的小巷。開發小巷的人們身上的愚蠢血液,與外地人的血交融,最後形成小巷間無數狹小擁擠的住家,最後連池塘都被填平,成為新的住宅。只容一人通行的窄巷,兩人擦肩而過的窄巷、台車可以通過的窄巷,還有人稱「天地通衢」的三岔路,各式各樣的通道,在小山上像蜘蛛網般散開。在貨櫃車裡忍受著震耳欲聾引擎聲的老婆婆們,覺得從一群愚蠢者形成的小巷,就像是道路交通的瘀血。不管是瘀血的馬路,還是血流暢通的動脈,都一樣具有通道的功能。她們想像著道路盡頭將是何種光景,可能只有其中一人會撐到路的盡頭,冷凍貨櫃車也可能真的飛上天空,或者一離開島國日本道路的盡頭,便直接連人帶車衝入海底。

當她們一停止說話,貨車行駛的隆隆巨響,又震撼著老婆婆的耳膜。每個婆婆都盯著這具載著她們前進的巨大物體,覺得強烈的震動可能把她們抖下車。在巨響之中,她們又發覺巨大的物體是由四個年輕人合力推動,便開始討論:阿強是怎麼樣的年輕人,田中學長又是怎麼樣的年輕人,即使老婆婆們其實沒人真的知道阿強或田中學長的來龍去脈,她們還是自然而然地談起他的各種傳聞,就像見證了當時阿強透過獨居小巷深處的產婆阿流婆婆的手,從母親的陰道裡帶進這個世界,睜開眼睛時看到的同樣世界。在長途旅行間不斷湧上心頭的回憶,夾雜著自己編造的故...

推薦序

中上健次的人生與熱情 文/四方田犬彥

1

來自凌晨高速公路的冷凍貨櫃車停妥,車上走出一個體格健壯的年輕人。為了同行的七個老婆婆,他從路邊的巨大夏芙蓉樹上,摘下一朵朵香味撲鼻的花。有一個婆婆問年輕人,這裡是邊界嗎?她覺得自己好像變成天女,經由天上的路,這座山飛過那座山。

婆婆們又興高采烈地說著,自己就像古老而美麗傳說中的那些主角們。她們過去曾經是居住在銀河另一端的天女,後來卻因為生了病,才淪落到人間。過去曾經是身分高貴的女性,卻在山上被壞男人玷汙,從天界跌落到山河之間,過著放浪的生活。她們被每一個山頭拒絕,最後投胎到居住在世界最卑賤場所的女人子宮裡……。這則故事的背後,事實上帶著一種從八世紀至今,日本民間故事共通的「貴族女性流離譚」傳統特質。

四個青年帶著七個老婆婆出發,在日本各地的靈場間展開長途旅行。被逐出長年居住「小巷」(原文為「路地」,即「被差別部落」)的婆婆們,莫不對有生以來頭一遭的觀光充滿期待。青年偷來一台大型冷凍貨櫃車,心中惦記著交通法規,在高速公路上一路狂奔。載著婆婆們的冷凍貨櫃,裡頭幾乎一片漆黑,就像是母親的子宮。她們被封閉在這個日夜不明的曖昧空間裡,在睡眠與焦慮之間,不斷編造出自己的故事。這些故事既描述了她們土生土長小巷的起源,也將日本的創世神話的順序反過來傳承。小巷過去曾是一片荷花池,住在池邊的夫婦生下一個畸形兒之後,便在這裡從處理馬匹屍體,並逐漸形成一個聚落……。

以上就是發表於一九八○年代的日本小說之中,最重要也是最晦澀的作品《日輪之翼》的開頭段落。對於那些相信村上春樹是日本文學代表的讀者而言,書中呈現這種完全異質的世界,在一開始會帶來一頭霧水,在幾經思考之後,很可能會發現自己已經無法自拔。這正是因為中上健次的小說,具有一種與村上那些後現代都會童話完全相反的前近代世界觀,故事既深且廣。

現實的時間與遠古神話的時間混沌交錯,故事的角色同時也是敘事者。神聖的事物與鄙俗結合,天界與人間的境界也無法界定。馬奎斯(Gabriel García Márquez,一九二七─二○一四)在拉丁美洲提倡的「魔幻寫實」手法,在《日輪之翼》裡則與日本人群聚性的想像力接枝,結實成為崇高與獵奇兼具的作品。

2

這裡要介紹創作出這部驚世長篇小說的作者─中上健次(NAKAGAMI Kenji)。中上在一九四六年出生於日本近畿地方的最南端─和歌山縣新宮市,是建設業者的次男。時值戰敗的大日本帝國被美國佔領,以民主主義國家的型態再出發的第二年。他的家族成員複雜,生父拋棄母親,正在監獄服刑。中上被母親的新丈夫,也就是他的繼父撫養長大。因為出生於被差別部落,從小遭受的歧視與孤獨的體驗,都讓他朝向文學之路前進。

中上在高中畢業後就前往東京,在新宿以爵士咖啡館為據點,展開他近乎於嬉痞的生活。一九七○年前後,正是新左翼運動百花怒放的時期。同時他的文學修練也不斷累積,在一九七八年成為戰後世代第一位芥川獎得獎作家。相較於日本同時期的許多小說家對美國和法國充滿憧憬,他以韓國為例,認為亞洲才是他真正應該努力鑽研的地域,並且嚮往印度的敘事詩,還透過長期旅居韓國,對日本文化進行批判性的重新確認。

令他聲名大噪的短篇作品〈岬〉(中文版蕭雲菁譯,新雨出版,二○○七年)援引了希臘悲劇的框架,並以自己複雜的家世背景為創作題材。後來他又以《枯木灘》與《大地盡頭,至上之時》(地の果て、至上の時)兩部長篇,大大擴展了作品的世界。就如同威廉‧福克納(William Falkner,一八九七─一九六二)畢生以美國南方的虛構小鎮為舞台,創作各式各樣的長短篇小說,中上也以故鄉新宮的被差別部落為舞台,發表了許許多多的作品。

日本的既有文壇,莫不對於這個從不毛之地上橫空出世的巨大「畸形兒」讚嘆不已,連大江健三郎(一九三五年生)都稱他為訪抵日本文學的「異邦人」。然而中上卻對於自己才是日本文學古典正統的體現者一事,抱有強烈的自覺。他著眼於日本傳統故事「貴族流離譚」的根本架構,重視中世紀故事傳承中的樣式─神聖的主角淪落世界底層,最後又重返榮耀。

中上健次於一九九二年病逝,享年四十六歲,給人一種走得太急,來不及活的印象。

3

在這裡我也必須用最簡單的方式,說明中上健次文學裡的重要背景「被差別部落」,也就是賤民在日本社會裡的歷史。

日本神道的本質並不是善惡對立,而是清淨與汙穢的二分法。在古代天皇制國家最重視的,就是作為神聖象徵的天皇,居住的空間必須常保清淨,並且井然有序。宮殿、堡壘與神社的清掃者,以及首都治安的管理者,職務都被國家權力保障,也得到免稅的優惠。但是這些人同時也接觸到死亡的污穢與罪惡的汙穢,即使享有天皇或神佛直屬民的特權,也被社會當成汙穢的存在,一直排擠在社會的邊緣部分。再加上巫女、妓女、藝人,便形成了廣義的賤民階級。

賤民又依照各自的出身與所在地域,而被冠上「穢多」、「非人」、「長吏」、「門徒眾」等名稱。這些人在江戶時代的嚴密身分制度之下,被歸類在最底層的位置。他們居住的「部落」,也位在都市郊區、河邊、山頂等邊緣空間,只要一遇到大水或颱風,往往造成極慘重的災情。在衛生方面也有極為嚴重的問題。更何況,部落居民不被允許遷徙,服裝與髮型都被嚴格限定,禁止與周圍的農民通婚往來,也禁止參加祭儀典禮。他們在專業上,例如處理死亡家畜之類工作的特權還是受到幕府保障,而鄰近區域的農民也被禁止侵入他們的領地。

在明治維新(一八六八年改元)之後,政府以天皇之名發布「四民平等」的宣言,並且廢除身分制度,同時穢多非人也得到了「新平民」的稱號。但是這樣的稱呼只是表象,更因為職業特權被剝奪,而變得比以前更窮苦。歧視的現象得不到改善,還益發細微而複雜。

一九二二年,部落裡的覺醒知識分子組成了「水平社」,並舉行全國性的廢除歧視運動,然而歧視問題並沒有因此得到解決,不幸的是水平社後來到了戰爭期間,甚至熱心提倡、歌頌天皇制。他們的思想變成了:在「現人神」天皇保佑下,不管是「差別民」還是「被差別民」,都成了「天皇的子民」。這裡就可看出日本的悲劇:提倡法西斯與國家主義,並對天皇發誓永遠效忠的,往往是最窮困,最受歧視的最底層人民。

在現今的日本社會中,被差別民通常被當成視而不見的存在。民族、人種、國籍無法區別被差別民。在一九六○年代以後,高度成長的日本以組織型態進行的大規模區域再開發工程,破壞了傳統部落,讓許多居民流出。以居住區為據點區分出被差別部落民,逐漸變成一種困難而無意義的事情。

到了一九四八年,提倡水平社運動的活動家松本治一郎(一八八七─一九六六)也曾提出過「三百萬部落民水平運動」的相關發言,但是到了二十一世紀的今日,被差別部落民的確實人口,已經不可能從人口總數中分析出來。更何況找出部落民已經成為一件難事,只剩歧視性的言論與批評──說來愚蠢而惡劣──在空中隨風飄散。

當一個人被判定為「部落民」的時候,他的結婚、就業與人際關係都會遭受各式各樣的歧視,並且從社會的中心排除。即使到了現代日本,即使是藝人、政治家,只要被標貼為「部落民」,就會變成他人蜚短流長的話柄。這時候就與話題的真實性無關,但當蜚短流長不攻自破,那人又會變成眾人仰慕的話題教主。聽起來很愚蠢,卻是日本可恥的現狀。

但是這裡也要提到:現代的日本社會,部落歧視依然是媒體的一大禁忌。連禁忌的提起行為本身也是一種禁忌。許多日本人(除了在被差別部落慘遭不當待遇的人以外)都會假裝日本不存在部落民與部落問題。即使外國人提問,也會以「那個呀,以前發生過」或「日本根本沒有那種事兒」帶過,並且轉移話題。在這重意義上而言,部落民與皇室之間,其實具有一種看不到的共通性。在天皇制度充滿疑問的歷史側面看來,日本社會也被強制遵守許多禁忌。

中上健次生長於新宮的被差別部落。他在生前曾經私下對我說過,對部落的各種歧視最不可原諒之處,不是因為外界對於可見事物的排除,而是受到歧視方隱瞞自己的背景,並且假裝沒有歧視的同時,外界的歧視也被以一種極為不幸的形式,在受歧視方的心裡內化。偷東西的孩子未必不幸。然而被逼迫意識自己有非自願秘密的,毫無例外都是不幸的孩子。毋寧說受到歧視這個事實,更能讓孩子關注自己的內在世界。

在中上與哲學家德希達(Jacques Derrida,一九三○─二○一四)對談的時候,也曾經提到日本部落歧視問題的複雜性。西洋社會裡的猶太人被集中在聚集區(ghetto),並且被迫穿戴可辨識的猶太人標記。而日本的部落民,在外觀上與普通日本人並沒有任何的區別。然而任何地方的日本人,都會焦慮自己其實也是人家眼中的部落民。日本人為了形成自己的身分認同,會需要排除自身的這種「不淨」部分,但是這個部分也被嚴禁提及。

4

中上健次的大部分小說作品,不是以被差別部落為舞台,就是以部落居民為主角。但他的作品裡從不使用「部落」這個詞,而一律使用「小巷」這個稱呼。這種稱呼是為了要抽離「部落」一語背後的歷史性不幸意涵,以追求小說想像力的自由飛翔。

在此簡單說明他的幾部代表作。

成名作〈岬〉(一九七六)的主角,是一個名叫「秋幸」的年輕人。他的母親與從外地漂浪而來的無賴「龍造」生下他,因為龍造犯下縱火罪入獄服刑,而又與一個從事土木業的男人結婚,秋幸也在小巷裡長大。

秋幸事實上十分厭惡他的父親。他得知龍造與其他女人生下的女兒在當妓女,不惜與她上床,結果不知不覺重蹈了新宮流已久兄妹相姦傳說的覆轍。

在長篇小說《枯木灘》(一九七七)裡,秋幸與養父一起從事土木工作。這時龍造已經出獄,以木材事業成為新宮的聞人。秋幸對龍造告白近親相姦的事實,但龍造絲毫不為所動。這下又要如何對這個十惡不赦的父親報仇呢?秋幸不斷想著這個問題。偶然間,他殺死了龍造的另一個兒子,也就是他的同父異母弟弟,自己也被抓去坐牢。

《大地盡頭,至上之時》(一九八三)是這部秋幸三部曲的完結篇,描述秋幸在三年後出獄回到新宮的故事。他拒絕和養父一起工作,反而故意潛入龍造家裡,並在他名下的木材廠認真工作。龍造對於秋幸得以重獲自由喜出望外,並把秋幸當成自己唯一的繼承者。但是秋幸還是無法掩飾心中的疙瘩。他從小最熟悉最親近的小巷,如今成為空前再開發熱潮下都市更新的拆除目標,帶頭毀滅這一切的,正是龍造本人。最後所有的房子都被拆除,小巷就此解體,居民也流離失所。秋幸失去了自己的住居,經驗了身分認同的危機。他伺機而動,要讓龍造身敗名裂。但是龍造自己先上吊自殺,遠離秋幸而去,秋幸就此失去了成為「弒父」故事主角的機會。

小巷的解體與消滅,確實在新宮市發生過。中上健次的生父是更新計畫的核心人物,也是不爭的事實。中上趕緊拿起十六毫米攝影機,拍下這些即將消失的小巷風景,這些失去的經驗,後來成為連作小說《千年歡愉》(千年の愉楽,一九八二)。《千年歡愉》以一個住在小巷裡的老婆婆為主角,沒人知道她的年紀,說不定活了一千多年。婆婆以產婆為業,見證了小巷裡所有新生命的出現。小巷可能受到外界的嚴重歧視,但是小巷內部卻是生命不斷生死流轉的親密空間,中上把這個小世界描寫成一個理想國。小巷過去曾經是一口開著蓮花的池塘,所以能在小巷裡終此一生的人,也保證能榮登極樂世界。

構成這部作品的六則短篇,分別由小巷的青年以回憶的口吻描述。他們都帶有「不像這個世上所有」的俊美容貌,誘惑一個又一個女人,並且不斷幹下燒殺擄掠各種惡行。有的在深山裡迷路並且失明,有的逃亡到布宜諾斯艾利斯繼續過著放浪的生活,而所有的人無一倖免地都在年輕氣盛的時候死於非命。

這六則短篇編織出的青年群像劇,如今卻像走馬燈一樣浮現在臨終前老婆婆的腦海裡。無獨有偶的是,這天剛好也是區域再開發計畫下小巷消滅的日子。中上健次認為小巷的消失,是小巷的種子飛散到世界各地,到處開花的徵兆。

5

本書《日輪之翼》以《千年歡愉》結束後,因為小巷被拆而無處可去的青年與老婆婆為主角。他們被趕出原本落地生根的空間,以及確保身分認同的發源地。神話的時間軸被徹底割斷,殘酷的歷史時間軸也由此展開。婆婆們的足跡遍及日本全國各地。

她們走訪的每一個地方,都是後人視為神道與佛教的神聖空間。伊勢有供奉皇室的開基祖天照大神的大神宮,諏訪自古以來也是神道的重要據點。出羽是修驗道興盛的山岳地帶,恐山則是民間巫覡的中心據點。對這些老婆婆而言,到這些地方參拜,能帶領她們從現代的卑微時間,進入神佛不分的中世紀傳奇文學與寺廟傳說故事的世界。

她們最後朝東京的中心──天皇居住的城樓朝拜,並且往新宿車站西口外的摩天大樓群前進。在此之前以驚人速度遊移於日本各地的婆婆們,到了東京反而感受到一股強烈的停滯感,最後消失在前往皇居的路上。描述《日輪之翼》結束後故事的長篇小說《讚歌》(一九八九),則描述這些被婆婆們遺棄的年輕人,在新宿鬧區裡淫靡的性生活。

在《日輪之翼》最基底部分,呈現的是位居日本表象社會頂點的天皇制傳統,以及傳統背後被列為絕對禁忌的被差別民、非農耕民等,不論在歷史上與象徵論上都密不可分的認知。這些婆婆每到一個聖地,就會拿出自備的掃具打掃,其實重現了古代中世紀佛閣神社裡賤民負責的職務。即使這些婆婆受盡歧視與屈辱,過著貧窮的生活,但仍然崇拜與自己完全相反的象徵存在─天皇,還說:「只要能來到天子大人的家,我們這些像殘渣一樣低賤的人,活著總算有一點價值了。」

對那些站在戰後民主主義立場,並反對天皇制度的知識分子而言,中上健次的小說裡諸如此類的描述,也形成了文章中的一種跪石(scandal)。中上提出過一個名詞叫archaic(理解古舊象徵法的能力),而現代社會下的日本人,多半已經把這種能力忘得一乾二淨。大部分活在戰後社會裡的日本人,對於被差別部落的存在一直保持不聞不問的沉默態度,當大家望之卻步的同時,也唯有中上一人敢把部落問題與天皇制寫成小說。雖然部落是他的出身之地,這樣的題材卻也得自他充滿勇氣的知識觀與古時代想像力的恩賜。

6

中上健次過世的時候才四十六歲。當我去東京的醫院見他最後一面,眼前的他已經瘦到皮包骨,說起話來也氣若游絲。過去那個體重將近一百公斤的大胖子形象,在此已經蕩然無存。

中上說,我贏了,我比三島由紀夫多活一歲。中上從來沒有忘記過,自己的心頭大患三島,就是選在四十五歲那年切腹自殺。中上也對我說他下一部作品的構想。《枯木灘》裡的秋幸,這次要到台灣。你對台灣熟,帶我去看看。我心裡知道他撐不到去台灣的那天了,所以沒有回應。不久後他回到故鄉新宮,在老母親的陪伴下與世長辭。

我心裡想著,如果能帶中上去台灣,該有多好。我會先帶他去台北的龍山寺,並且告訴他龍山寺前的廣場,原本也是片荷花池。我應該也會告訴他,白先勇《孽子》的舞台─新公園(二二八和平公園),以前也曾經以紅色的蓮花遠近馳名。到時候中上可能一臉得意地看著我。他生長的新宮小巷已經煙消雲散,但是小巷的種子已經在世界各地發芽,他相信自己的作品會隨著種子在各地的滋長,開出鮮豔的花朵。正如同他最欣賞,也是啟發他走上作家之路的福克納留下的種子,不僅孕育出中上健次,也給了馬奎斯、莫言、安東尼奧‧塔布其(Antonio Tabucchi,一九四三─二○一二,義大利小說家)、法吉爾‧伊斯坎德(Fazil Iskander,一九二九─二○一六,喬治亞西部阿布哈茲國Abkhazia小說家)等世界各國的作家創作的靈感。

中上健次的人生與熱情 文/四方田犬彥

1

來自凌晨高速公路的冷凍貨櫃車停妥,車上走出一個體格健壯的年輕人。為了同行的七個老婆婆,他從路邊的巨大夏芙蓉樹上,摘下一朵朵香味撲鼻的花。有一個婆婆問年輕人,這裡是邊界嗎?她覺得自己好像變成天女,經由天上的路,這座山飛過那座山。

婆婆們又興高采烈地說著,自己就像古老而美麗傳說中的那些主角們。她們過去曾經是居住在銀河另一端的天女,後來卻因為生了病,才淪落到人間。過去曾經是身分高貴的女性,卻在山上被壞男人玷汙,從天界跌落到山河之間,過著放浪的生活。她們被每一個山...

目錄

I 夏芙蓉─熊野

II 神的新娘─伊勢

III 織女─一宮

IV 天鵝─諏訪

V 曼珠沙華─天上的路

VI 唐橋─瀨田

VII 月之塵─出羽

VIII 蝦夷─恐山

IX 婆娑羅─東京

導讀-中上健次的人生與熱情

舞台車公演《日輪之翼》演出考

I 夏芙蓉─熊野

II 神的新娘─伊勢

III 織女─一宮

IV 天鵝─諏訪

V 曼珠沙華─天上的路

VI 唐橋─瀨田

VII 月之塵─出羽

VIII 蝦夷─恐山

IX 婆娑羅─東京

導讀-中上健次的人生與熱情

舞台車公演《日輪之翼》演出考