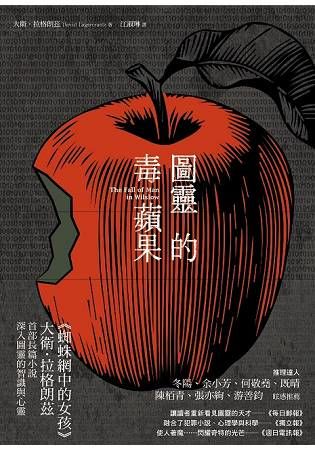

《蜘蛛網中的女孩》大衛.拉格朗茲首部長篇小說 深入圖靈的智識與心靈

艾倫.圖靈靜靜地躺在床上,留下床頭櫃上的毒蘋果。

這本來是幾乎會以「自殺」來蓋棺論定的案子。年輕警官雷納.寇瑞也只是奉命調查,但他越查越覺得不對勁,他發現圖靈的死並不單純。越理解圖靈的生平,就讓他越著迷,著迷於他的才智、夢想、對「會思考的機器」的執著,甚至他對於自己性向的忠實,讓他深深羨慕,也讓他開始面對自己內心的失落與渴望。

只是當時英國受到美國麥卡錫主義的白色恐怖影響,開始一連串迫害同性戀的獵巫行動。就在這時,寇瑞唯一的親人被人發現是女同志,他的上司更下令徹查威姆斯洛當地的同性戀活動,而他自己的調查更引來當局的注意,一股無形的網即將籠罩小鎮……他也因為企圖挖掘原因而遭人襲擊。但是,他不願就此放手……

本書特色

★早在 BBC「新世紀福爾摩斯」男星 Benedict Cumberbatch 主演的圖靈傳記電影《模仿遊戲》開拍之前,大衛.拉格朗茲就以此為主題,寫出了精彩的文學懸疑小說《圖靈的毒蘋果》。

★以英國數學家、密碼學家圖靈為主角的懸疑小說《圖靈的毒蘋果》,對圖靈之死提出突破性的觀點,引發熱烈迴響。並帶入當時瀰漫大西洋兩岸的麥卡錫主義白色恐怖影響,與迫害同性戀的獵巫行動,讓圖靈之死的可能原因更為撲朔迷離。

★讀完本書,也許你可以回答出下面這題:「如果小鎮理髮師的原則是只幫鎮上不自己理髮的人理髮,那麼他該不該幫自己理髮?」或者「所有寫在紙上的文字都是假的」這句話到底是真還是假。

媒體讚譽

★推理達人 冬陽、余小芳、何敬堯、既晴、陳栢青、張亦絢、游善鈞 眩惑推薦

拉格朗茲巧妙結合圖靈的真實生平與虛構的角色寇瑞對知識的渴求,編織出觸及國家機密與性別歧視的懸疑故事。--《週日泰晤士報》

讓讀者重新看見圖靈的天才,以及英國困陷於經濟配給與高壓的狀態。--《每日郵報》

使人著魔……閃耀奇特的光芒……拉格朗茲嫻熟於筆下有缺陷的英雄,他對於電腦的喜好勝過對人類的親近。--《週日電訊報》

拉格朗茲這本書融合了犯罪小說、心理學與科學……在這本書中,最顯著的成就是他融合了兩種敘述形式:對於真實歷史人物的心理共鳴的自傳式寫法以及從警探小說的角度描寫不屈不撓的辦案。--《獨立報》

透過一位聰慧的年輕刑警之眼,以人工智慧之父艾倫・圖靈服毒死亡為起點,本作梳理了這位改變世界的天才,如何由二戰破解德軍密碼的英雄,墜為因同性戀、竊案而被判刑的罪犯之悲劇。當世界即將走向冷戰、即將走向非善即惡、非黑即白的絕對對立之時,圖靈卻以「說謊者悖論」告訴我們,這些主義、這些宣言、這些至高無上的信仰,都無法證明自己的完美無缺。--既晴

「咬了一口蘋果以後,死了。」不是童話。

即使是天才,也需要凡人的理解。

情感是最難解的謎題--不同的是:答案和過程同樣重要。--游善鈞

2016/12/11

2016/12/11