一個夏天早晨,十五歲的傳德和死黨約拿共謀一樁祕密偷馬計劃,但他們萬萬沒想到,這一時的貪玩竟然引發一連串的悲劇……

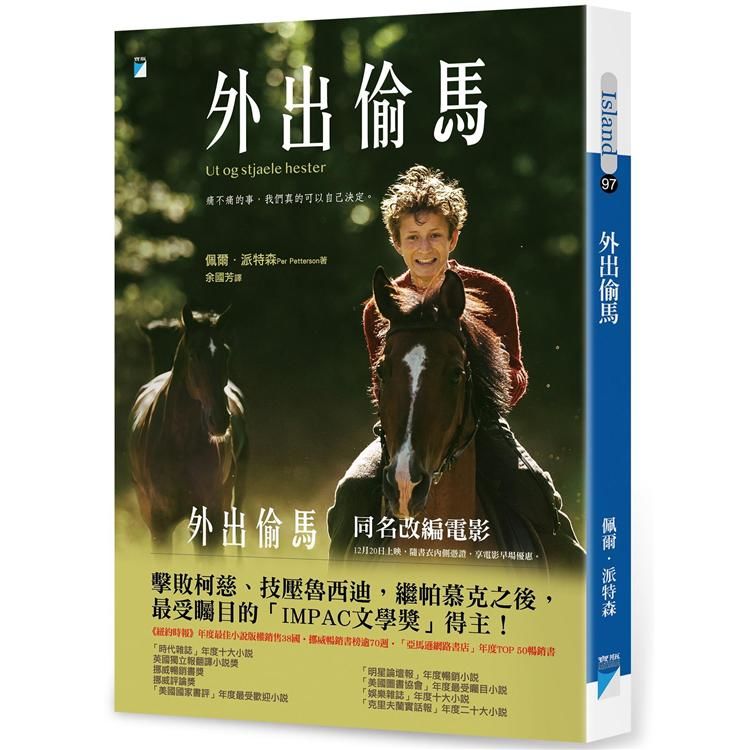

此為挪威作家佩爾.派特森在2007年贏得「都柏林IMPAC文學獎」揚名國際的重要作品。

這個以全球最高額獎金著稱的文學獎,在2007 年召開的決選會議,肯定是有史以來最激烈、最讓評審團頭痛的一場會。進入最後決選的八位小說家,各個來頭顯赫,包括曾獲得諾貝爾文學獎的柯慈、印裔文學大師魯西迪,還有英國文學巨頭朱利安.巴恩斯,以及得過普利茲文學獎的麥卡錫。

他們任何一位都絕對具有資格摘下桂冠,繼承這個自奧罕.帕慕克得獎後更加聲名大噪的文學寶座。也因此,獎落誰家的話題一路延燒,以至當佩爾.派特森以黑馬之姿奪冠時,此聞更是轟動國際文壇。佩爾.派特森顯然不是僥倖獲獎。同一年,他不僅以此作攻占英語世界的暢銷書榜,繼而在年底更獲選為「紐約時報年度最佳小說」。

是什麼讓《外出偷馬》能擁有如此耀眼的光環,以及全球讀者的一致好評?評界形容得很貼切:「它讓我們從一個酸楚而動人的故事中,感受到一種對於生命態度轉變的力量……」這也將是我們閱讀挪威大師名作最獨特的一次體驗。

本書特色

◎ 佩爾.派特森以《外出偷馬》,同時擊敗印裔文學大師魯西迪和諾貝爾文學獎得主柯慈, 為2007年國際都柏林IMPAC文學獎得主!

◎ 「紐約時報」2007年年度最佳小說

◎ 「時代雜誌」2007年年度十大小說

◎ 「娛樂雜誌」2007年年度十大小說

◎ 「美國亞馬遜網站」2007年年度50暢銷小說

◎ 「明星論壇報」2007年暢小說

◎ 「美國國家書評」最受歡迎小說

◎ 「美國圖書協會」最受矚目小說

◎ 「克里夫蘭實話報」2007年二十大小說

◎ 在挪威創下高達二十萬本的銷售佳績,盤據暢銷書榜長達七十幾週,售出版權多達三十八國!

作者簡介:

佩爾.派特森(Per Petterson)

擊敗柯慈,技壓魯西迪,榮獲「都柏林IMPAC文學獎」的挪威重量作家。

「都柏林IMPAC文學獎」向來以全世界最高額獎金著稱(獲獎者可得十萬歐元),而此獎項在2007年最勁爆的話題,不是印裔文學大師魯西迪和諾貝爾文學獎得主柯慈同時入圍,也不是兩位重量作家相爭誰勝誰敗,而是得獎者的身分大爆冷門;甚至,這位得獎者將一半獎金分給他的英譯版譯者,推崇她功不可沒,此舉更獲得全場讚揚。這位作家即是來自挪威的佩爾.派特森。

1952年出生於奧斯陸的佩爾.派特森,在挪威早已是極富盛名的重要作家,他曾當過圖書館館員,做過書商,也寫過評論、從事翻譯的工作。直到1987年出版第一本短篇小說集,才逐漸嶄露頭角。自此,派特森投入全職創作,陸續出版一本散文集和五本小說。

派特森的小說充滿了北歐的冷冽與寂靜氛圍,他的人物多取材自平凡小人物,主題多圍繞在人的孤獨,或父子、手足關係與年少友誼離去。例如《前往西伯利亞》(Til Sibir),描述一對渴望去到遙遠國度的兄妹,面對裹覆著夢想的糖衣逐漸褪去的殘忍現實。《守夜》(I kjølvannet)則描述一個人在渡輪大火中失去父母與兄弟,始終走不出喪親之痛的景況。而為他贏得2007年「都柏林IMPAC文學獎」的《外出偷馬》(Ut og stjæle hester),則由一位隱居老人與友人相遇的片刻,帶出了他年少時與死黨去偷馬,以及父子關係誤解的愁苦回憶。

《外出偷馬》是佩爾.派特森揚名國際的重要作品,除了贏得許多國家的文學大獎,更盤據亞洲、歐美等三十八國的暢銷排行榜,這部作品亦獲選為2007年「紐約時報」年度最佳小說。派特森不僅是當今挪威最具代表性的重量作家,他的作品更是我們跨入當今北歐閱讀世界的大門。

譯者簡介:

余國芳

中興大學合作學系畢業,譯作等身,目前是自由譯者。譯有《冥王星早餐》、《屠夫男孩、《大魚老爸》、《在地圖結束的地方》、《爆醒惡夢的第一聲號角》》等等。

各界推薦

媒體推薦:

【2008年開卷好書獎 十大好書‧翻譯類】推薦理由

綿密細緻,一氣呵成,充滿北歐冷冽的氣息,表面上不動聲色,卻又出乎意料的充滿了緊張、懸疑與撲朔迷離的氣氛。作者意在言外的節制筆法,使得全書耐人咀嚼,在苦澀與冷漠之中,流露出對生命終極領悟的溫暖、諒解與甘美。(郝譽翔‧作家、東華大學中文系教授)轉載自2009年1月4日開卷周報

「『外出偷馬』是二戰德軍占領時期,挪威反抗軍進行破壞行動的暗語。在此書中,是兩個青少年密謀玩耍的一個起頭……這個最平凡的體材,在作者獨特的書寫展現下,顯得相當不凡。這絕對是一次罕見的閱讀體驗。」--紐約時報

「佩爾.派特森對我們來說或許是陌生的,但他的作品卻是當今讀者最不該錯過而忽略的。他深鑿生命的底端,揭開了一幕幕鮮活的人生戲碼。這動人的經歷絕不是小說主角所獨有,而是所有的人必定從歲月裡嘗到的滋味。」--出版家週刊

「一本關於失落與傷痕的小說……在寂靜的敘事氛圍下,我們走進了主角的年少記憶,學會了用另一種角度看待自己的過往,也學會了寬容。」--紐約客雜誌

「在處理父子關係的主題上,佩爾.派特森絕對讓人印象深刻,他的筆觸不落俗套,沒有煽動的情節,卻隱含著最動人的力道。」--書籤雜誌

「強而有力的架構,豐富卻絕對精準的描繪……作者對於山林流水、雨雪、陽光和夜空的刻劃,讓人不禁想到了史坦貝克、海明威等名家的著作。」--好書情報

「看似平靜無波的一部小說,在你漸漸走入其中時,才會發現它潛藏著撼動人心的巨大力量,以及令人不敢逼視的生命風景。」--英國獨立報

「像沾染著秋天氣息的愁緒裡,一個老人回顧他的少年時光……而那段歲月,幾乎決定了他餘生的色調……這本來自北歐的大師傑作,絕對值得一讀。」--英國衛報

「佩爾.派特森在挪威早已是赫赫有名的重要作家,具有極高的文壇地位,也獲得許多國內與國際的文學大獎。在讀過這部小說之後,你必然會認同他值得這些光環與喝采。」--圖書館期刊

「儘管這部小說的語調是惆悵的,但它絕不是一本讓人感到絕望的小說……當你進入主角的回憶而至最後,會看到在這麼多莫可奈何的悲劇裡,在人生陷入無法前進的迷霧中時,我們終究能尋到一點生命的光亮。」--週日電訊報

媒體推薦:【2008年開卷好書獎 十大好書‧翻譯類】推薦理由

綿密細緻,一氣呵成,充滿北歐冷冽的氣息,表面上不動聲色,卻又出乎意料的充滿了緊張、懸疑與撲朔迷離的氣氛。作者意在言外的節制筆法,使得全書耐人咀嚼,在苦澀與冷漠之中,流露出對生命終極領悟的溫暖、諒解與甘美。(郝譽翔‧作家、東華大學中文系教授)轉載自2009年1月4日開卷周報

「『外出偷馬』是二戰德軍占領時期,挪威反抗軍進行破壞行動的暗語。在此書中,是兩個青少年密謀玩耍的一個起頭……這個最平凡的體材,在作者獨特的書寫展現下,顯得相當不凡。這絕對是一次罕...

章節試閱

十一月初。上午九點。山雀衝撞著窗子。在撞擊之後牠們有時連飛都飛不穩了,有時候還會掉下來,躺在初雪的地上掙扎一會才能再起飛。我不知道牠們看中了我的什麼。我望著窗外的森林。起風了,水面上有風的形狀。

我住的這間小屋,位在挪威極東部的地方,有條河流進那湖裡。其實那不能算是條河,夏天時水好淺,春秋兩季倒是活力無限,水裡還真有鱒魚呢,我就親手抓到過幾尾。河口離我這兒不到一百公尺。樺樹葉子落下的時候,我從廚房窗戶就能望見。此處的十一月就是這個樣子。河邊有一棟屋子,它的燈一亮,我只要站在門口台階上就可以看到。那裡住著一個男人。他比我老,我想;也可能只是看起來比我老,我不知道。或許因為我不清楚自己看起來到底什麼樣子,也或許生活在他要比在我身上來得辛苦;這我不清楚,也不排除這麼想。他有一隻狗,是蘇格蘭邊界牧羊犬。

我院子裡豎著一根上面有鳥食台的杆子。清晨天光漸亮的時候,我會坐在廚房餐桌旁喝著咖啡看著鳥兒們撲撲的飛過來。到目前為止我看過八種不同的鳥類,這比我住過的任何地方看到的都要多,不過會飛進窗子裡的只有山雀。我住過很多地方,現在人在這裡。天光透亮的時候,我已經醒著好幾個小時了,我添了些火,四處走走,讀讀昨天的報紙,洗洗昨天的碗盤,數量並不多。我同時聽英國國家廣播電台,收音機我差不多全天候的開著。我都聽新聞,這個習慣已經戒不掉了,只是我怎麼樣也想不起來這習慣是怎麼來的。他們說我這個年紀,六十七歲並不算老,而且別把它當回事,真教我心神俱爽。但是當我聽新聞的時候,我卻發覺這個世界已不再是我原來的生活型態,也不再是我曾經熟識的樣子了;這或許是新聞出了問題,也或許是播報的問題,或內容的問題。英國國家廣播電台每天清晨播送的世界新聞網,聽起來都是跟國外有關,沒有一件事是關於挪威的。而像板球比賽——這是我過去從來沒看過的一種球賽,應該說以後也絕對看不到了——一些國家的排名,像牙買加、巴基斯坦、印度和斯里蘭卡等等,我都可以從體育報導中得到更新資訊。但我比較注意的是「母國」英格蘭,它們好像經常吃敗仗,這真是有點那個。

我也有一隻狗,她的名字叫萊拉,很難說她是什麼品種,不過這沒那麼重要。我們已經出去過了,我帶著手電筒,循著我們慣常走的小路,沿著湖,湖岸還結著幾公分的冰,岸邊的燈心草帶著秋天的黃,雪從暗沉的天空靜靜的、重重的下著,引得萊拉東聞西嗅的快樂得不得了。現在她緊挨著爐子躺著,睡著了。雪也已經停了。隨著白晝的到來,全部的雪都會融化,這我從溫度計上看得出來,它那紅色的水銀柱正跟著太陽一起往上升。

我這一生始終嚮往獨處在像這樣的一個地方,即使樣樣都順心如意,我還是時常這麼想。不是我誇張,事實真的是這樣:我一直很幸運。可是就算在這種時候,比方說跟人擁抱,或有人在我耳邊軟語溫存的時刻,我也會突然想要去到那一個只有靜默的地方。年歲遠走,我也許可以不想它,但並不表示我就此不嚮往那一個地方。如今我在這裡,它幾乎就是我朝思暮想的好地方。

再過不到兩個月的時間,千禧年就要結束了,我所屬的這個教區將會處處有慶典和煙火。我不會去湊熱鬧,我要和萊拉待在家裡,或許會走下湖去試試那冰層是否承得住我的重量。我猜想會有零下十度和月光,然後我要生個火,在那台老舊的唱機上放張唱片,讓比莉.哈樂黛的聲音近乎耳語,一如五○年代在奧斯陸國家劇院聆聽她的那次,氣若遊絲卻磁性十足。接著我會站在酒櫃旁對著酒瓶豪飲,等到唱片放完的時候,我就上床睡它個天昏地暗,醒來已是全新的一個千禧年,根本不當它一回事。我要的就是這樣。

同時,我要花上幾天的時間把這裡徹底整頓一下。需要整頓的地方很多,我一直不大肯花錢,而對於院子的修繕我其實早有準備,只是不覺得有必要趕著做。我現在雖然知道自己為什麼老是拖著,但也無所謂了,開心就好。主要是,大部分的工作我想自己動手,即便我請得起木匠,錢也不是問題,但是請人來做就會進展太快。我要利用所有可用的時間,我告訴自己,時間現在對我來說很重要。這不是走快走慢的問題,而僅僅是「時間」本身的問題,我就生活在其中,可以由我用各種身體力行的事物和活動加以支配,因此它在我面前清清楚楚,無所遁形,就算我不看它也不會無端的消失。

昨晚出了一件事。

當時我在廚房旁邊的小房間睡覺。我在那裡的窗下擺了張臨時床鋪,進入午夜時,外面漆黑一片,我睡得很沉。最後一次跑去屋子後面方便的時候,我感受到屋外的那份冷。這是我給自己的權利,況且這裡只有一間戶外廁所,面向西的森林嚴密得很,也不怕有人看見。

驚醒我的是好大一聲刺耳的聲響,在極短的間隔裡重複了好幾響,一下子非常安靜,一下子又開始了。我坐起來,把窗子開出一條縫往外探。透過黑暗我看見在河邊不遠處有一道手電筒的黃光,那個握著手電筒的人八成就是弄出這些響聲的人,只是我不明白那到底是什麼聲音,他又為什麼要弄出那些聲音。就算那聲音是他發出的吧。我看見那道光漫無目的的左右晃動著,彷彿有些無奈,後來,我看見了我那位鄰居風霜的老臉,他嘴裡有樣像是雪茄的東西。這時響聲又來了,我這才發現那是狗哨子,雖然之前我從來沒看過這玩意。他開始叫喚那隻狗。撲克,他喊,撲克,是狗的名字。過來,孩子,他喊,我再躺回床上,閉上眼睛,不過我知道睡不著了。

我只想睡一個好覺。我對自己睡了幾個小時這件事愈來愈在意,雖然時數不多,我的要求卻大不同於以往。一個晚上沒睡好會帶來連續好多天的不開心,把自己搞得心神不寧,做什麼都不對勁。我沒那個閒功夫理會,我需要專心睡覺。但不知為什麼,我又坐了起來,兩條腿摸黑踏在地板上,找到搭在椅背上的衣服。我抽了口氣,沒想到衣服會這麼冷。我穿過廚房進到客廳,套上厚呢短大衣,從架子上拿了手電筒走上外面的台階。外面真是黑得可以。我又開了門,伸手進屋去把外面的燈開亮。好多了。上了紅漆的外牆投射出一圈溫暖的光照亮了院子。

運氣不錯,我跟自己說,還可以在深夜裡走出來看一個在找狗的鄰居,而我頂多難過個兩、三天,一切就又如常了。我打開手電筒,從院子走上大路,走向他站著的小斜坡,他仍舊搖晃著他的手電筒,讓光線兜著圈子慢慢的掃向森林邊緣,越過馬路,沿著河堤再回到原點。撲克,他喚著,撲克,接著再吹響哨子,在這樣安靜的夜裡,那哨音有一種令人很不愉快的高頻率。他的臉,他的身體,全都隱沒在暗處。我不認識他,只跟他說過幾次話而已,大都在清晨遛狗的路上,我帶著萊拉經過他的屋子。我忽然很想回家去,很想放下這一切不管了,我能做些什麼呢——不過現在他必定已經看見了我手電筒的光,來不及了,畢竟我覺得這人不可能在這麼晚的時候沒事獨自一個人待在這裡。他不應該這樣一個人待著。這樣不對。

「哈囉。」我靜靜的招呼,配合這份安靜。他轉身,在那一刻我什麼也看不見,他手電筒的光線筆直的打在我臉上,他發覺了,把手電筒朝下。我原地不動的站了幾秒鐘,等視覺恢復正常,再走向他的位置,我們一起站在那裡,各自把手電筒的亮光從屁股的高度打向四周的景觀,每一樣東西看起來都不像白天看到的樣子。我早已經習慣了黑暗,我不記得曾經怕過黑,可是一定有過,現在它感覺起來很自然很安全很透明——不管裡面事實上隱藏了多少東西,就算有過也不具任何意義。沒有東西鬥得過身體本身的光亮和自由;高度不是約束,距離不是限制,這些都不是黑暗的資產。黑暗本身只是一個任人遨遊的無邊空間。

「牠又跑掉了,」我的鄰居說,「撲克。我的狗。經常這樣。牠都會自己回來。可是牠這樣跑掉真的教人睡不著。現在林子裡都是狐狸。況且,我還不好關門。」

他似乎有些尷尬。我大概也會如此,如果是我的狗。我也不知道如果萊拉跑了我會怎麼辦,不知道我是不是也會出來尋找她。

「你知道他們說邊界牧羊犬是世界上最聰明的狗嗎?」他說。

「聽過。」我說。

「牠比我聰明多了,撲克,他知道的。」我的鄰居搖搖頭。「幾乎都要聽牠的了,恐怕。」

「哦,這不大好。」我說。

「是啊。」他說。

這才驚覺我們還沒真正的介紹過自己,我舉起手,讓手電筒的光照著它,好讓他看得見,我說:

「傳德.桑達。」這一招使他有些困惑。花了一、兩秒的時間他才把手電筒換到左手,伸手握住我的右手,說:

「拉爾司。拉爾司.豪居。『居』要唸成『基』。」

「你都好嗎?」我說,在這樣的暗夜裡這句話聽起來真是怪得可以,就像很多、很多年前,我父親在森林深處的一場喪禮中說「節哀順變」的事,我立刻後悔說出這四個字,拉爾司似乎沒有在意。也許他認為這句話很恰當,在野外這種情況下兩個男人互相寒暄並不為過。

靜默從四面八方圍繞著我們。白天晚上有風有雨的好幾天了,在松樹和雲杉間不斷的呼嘯,而現在森林裡卻是全然的靜止,連個影子都不動,我們不動的站著,我和我的鄰居,死盯著黑暗,這時我確定我後面有東西。我沒辦法躲掉突然從背脊一路涼到底的寒意,拉爾司.豪居也感覺到了;他把手電筒的光打在超越我兩、三公尺的一個點上,我轉身,撲克站在那裡,十分僵硬,全身戒備。這種姿態我看見過,一隻狗同時警覺又要表示歉疚時的樣子,就像我們大部分人一樣,這是一件牠很不喜歡的事,尤其當牠的主人用一種近乎孩子似的聲調,跟那一張風霜的老臉完全不搭的聲調在說話的時候,毫無疑問的,這個男人不只一次走過這樣的寒夜,對付過各種不如意的事,而且是在逆風中的麻煩事,非常嚴重的大事——我們握手的時候我感覺到了。

「啊,你到哪裡去啦,撲克,你這隻笨狗狗,又不聽爸爸的話啦?真丟臉,壞小孩,真丟臉,太不聽話了。」他朝那狗走近一步,牠喉嚨裡發出深沉的咆哮聲,兩隻耳朵都擺平了。拉爾司.豪居在他行進的路線上停住腳步。他的手電筒垂了下來,直到光線整個打在地上,我才看清楚那隻狗身上白色的斑紋,黑色的部分都混在夜色裡了,這一切看起來顯得怪異,很不調和很不相稱,那屬於動物喉嚨裡發出來的低吼繼續著,我的鄰居說:

「我以前射殺過一隻狗,我對自己承諾以後絕不再犯。可是現在我也不知道了。」他失去了信心,很明顯,下一步該如何他拿不定主意,我忽然對他感到極度的難過起來。這個感覺來路不明,從黑暗中的某個地方吧,在那裡有些東西會在一個完全不同的時間出現,或是從我生命中某個早已遺忘的角落,這個感覺使我窘迫又不舒服。我清了清嗓子,以一種自己不大能控制的聲音說:

「你射殺的是哪種狗?」雖然我並不認為我真的對這件事感興趣,我只是要說一些話來平服胸口突然的顫抖。

「德國狼犬。不過那狗不是我的。事情發生在我生長的那個農莊。我母親先看見牠。那狗在森林邊緣跑來跑去的追捕小鹿:兩隻受到驚嚇的小傢伙,我們從窗子看過好幾次了,牠們在北邊草原邊緣的草叢裡吃草。兩隻鹿總是緊緊靠在一起,當時也是這樣。德國狼犬追著牠們,繞著牠們兜圈子,咬牠們的腳筋,兩隻小鹿疲於奔命,一點辦法也沒有。我母親實在看不下去了,她撥電話給警官,問他該怎麼辦,他說:『妳就開槍打死牠吧。』」

「『你有差事做了,拉爾司,』她擱下話筒說,『你做得了嗎?』說真的,我不想做,我幾乎沒碰過槍,可是我確實替那兩隻小鹿感到難過,我當然不能叫她去做這件事,家裡又沒別的人。我哥哥出海去了,我繼父每年這時候都在森林裡幫鄰近的農夫砍木頭。所以我拿起槍穿過草原往森林走。到了那裡我四處看不到那隻狗。我站定了聽。那是秋天,正午的時間天氣很清爽,四周出奇的安靜。我轉過身回頭看家裡,我知道我母親就靠著窗口看得見我的一舉一動。她不會讓我半途而廢的。我沿著一條小徑,再進去森林查看,忽然我看見兩隻鹿朝著我的方向狂奔。我蹲下來舉起槍,臉頰貼著槍管,那兩隻鹿害怕到了極點根本沒注意到我,也或許牠們已經沒有力氣顧到另外一個敵人了。牠們完全不改路線,筆直朝我奔過來,真的是跟我擦肩而過,我聽見牠們在喘氣,看見牠們瞪得大大的眼睛裡的眼白。」

拉爾司.豪居稍微停頓,舉起手電筒照著撲克,牠站在我後面的位置沒有移動。我不回頭,聽得見那狗低低的吼聲,一種令人心煩的聲音。而站在我前面的男人則咬著嘴唇,左手手指無意識的搓著額頭,然後才繼續往下說。

「在牠們後面三十公尺,德國狼犬來了。那真是一頭巨無霸。我立刻開火。我確定打中牠了,可是牠速度不變方向不變,牠的身體好像起了一陣抖顫,我真的不清楚,於是我再開槍,牠屈膝跪下,又再站起來,繼續跑。我情急之下發出第三槍,牠離我不過幾公尺遠,一個筋斗四腳朝天的滑了過來,剛好滑到我的鞋尖。但還沒死。牠癱在地上,直勾勾的看著我,當時我真的有點為牠難過,我彎腰拍拍牠的頭,牠吼著一口咬住我的手。我跳開。這下惹惱了我,連著砰砰兩槍射穿了牠的腦袋。」

拉爾司.豪居站在那裡,他的臉隱約可見,那手電筒沒力的掛在他手上,只見得一小圈黃色的光投射在地上。有松針,小石頭,兩枚毬果。撲克一聲不吭的站著,我懷疑狗是不是可以暫時停止呼吸。

「可怕。」我說。

「我才十八歲,」他說,「好久以前的事,我永遠忘不了。」

「我完全能體會你不肯再射殺狗的心情。」

「再看看吧,」拉爾司.豪居說,「現在我得先把這一隻帶回去再說。太晚了。走吧,撲克。」這次他的聲音很尖銳,他一邊開始走上馬路,撲克則順從的跟在他後面,隔開幾公尺的距離。他們走到小橋的時候,拉爾司.豪居停下來揮動手電筒。

「謝謝你陪我。」他在黑暗中說。我揮了揮手電筒轉身走上小斜坡回家,打開門進入了亮著燈的玄關。不知道為什麼,我隨手鎖上了門,這是我從搬來此地從未做過的一件事。我不喜歡這麼做,但還是做了。我脫了衣服上床躺在鴨絨被子底下瞪著天花板,等待暖熱慢慢的上身。我覺得這樣有點蠢。然後我閉上了眼睛。在我睡著的時候雪開始下了,我知道,即使我睡著,我也知道天氣改變了,而且變得更冷。我明知道自己害怕冬天,害怕下雪,也怕雪下得太多太大,但到頭來,我卻把自己送進了這樣一個不可能應付得來的處境,我居然搬來這裡。所以我盡可能地去夢見和夏天有關的一切,讓夢直到醒來時還在我腦子裡。我可以隨便夢到哪個夏天,但不是,我卻夢到一個非常特別的夏天,即使現在坐在廚房餐桌旁看著散漫於湖畔林木上的天光時,我仍然想著它。外面的一切都不再是昨天夜裡的樣子。我很累,但這累並不如我的預期。我會繼續累到傍晚,我知道我會。我從餐桌旁站起身,感覺有點僵硬,背也怪怪的,而萊拉,她就在火爐旁,抬起頭看著我。我們又要出去了嗎?沒有,還沒有。想到了夏天,我有好多事要做,挺讓人心煩的。那該做沒做的事已經拖了好多年了。

十一月初。上午九點。山雀衝撞著窗子。在撞擊之後牠們有時連飛都飛不穩了,有時候還會掉下來,躺在初雪的地上掙扎一會才能再起飛。我不知道牠們看中了我的什麼。我望著窗外的森林。起風了,水面上有風的形狀。

我住的這間小屋,位在挪威極東部的地方,有條河流進那湖裡。其實那不能算是條河,夏天時水好淺,春秋兩季倒是活力無限,水裡還真有鱒魚呢,我就親手抓到過幾尾。河口離我這兒不到一百公尺。樺樹葉子落下的時候,我從廚房窗戶就能望見。此處的十一月就是這個樣子。河邊有一棟屋子,它的燈一亮,我只要站在門口台階上就可以看到。...

2010/07/28

2010/07/28