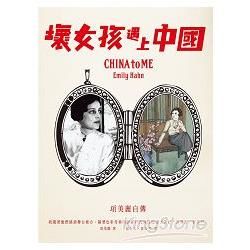

她是記者、冒險家、情婦⋯⋯她還有一個中國情人給她取的名字「項美麗」。

在她另一本著作《大煙》(The Big Smoke)中,項美麗曾說:「抽鴉片的企圖,起始自朦朧的孩提時代,那時的我還有許多想要成就的事,像是最偉大的鬼魂專家、世界最佳溜冰好手、冠軍級的馴獅者⋯⋯直到我長大去過中國之後,所有這些夢想都已被拋諸腦後」。在中國的日子成為她一生最重要的經歷,本書是她的自傳,記錄著這期間的雜憶。1935年,她以《紐約客》中國海岸通信記者的身分遠赴上海,戀上了已婚的才子邵洵美,成為他的工作夥伴,甚至因特殊的原因而成了他的「妾」。1939年春,上海局勢危急,項美麗為了完成《宋氏三姊妹》,先赴香港再轉重慶。在宋家姊妹支持下,項美麗獲得許多第一手資料,《宋氏三姊妹》終於在轟炸下的重慶完成,1941年出版後隨即成為美國暢銷書。與邵洵美一別,項美麗在香港再次愛上有婦之夫——英國情報頭子博克瑟。1941年末,單身的項美麗生下一個孩子,不久香港便告淪陷,博克瑟因傷被關進集中營。她獨自撫養女兒,一邊與日人周旋,一邊隔著圍牆為博克瑟送上物資。1943年美日交換僑民時,項美麗與女兒得以遣返美國,本書在此處結束。

「透過我遇到的每一位中國人,以及他們的故事,我一點一點地學會以新的視野看待他們」。1944年,項美麗只花了五個星期寫成這九年來的經歷。透過這位敢作敢為的女冒險家,我們見識了許許多多張臉孔——從影響世局的政客、富商,到等待救贖的難民、妓女⋯⋯還有穿貂皮大衣的長臂猿——交織出中國大時代下最平凡與最不平凡的人物故事。

本書特色

為《紐約客》撰文六十多年的美國女作家,熱呼呼的戰時傳記,真實版「傾城之戀」。

來上海當了中國人的妾;在重慶的防空洞寫成宋家三姊妹的傳記;到香港與情報頭子生個孩子。