你以為你會從地球的邊緣墜落,結果你發現了新大陸。

「我必須把自己丟入這種狀況之中,給我自己帶來這麼大的情感傷痛,才能擺脫這一切,才能把他從我的生命中驅除。而我確實這麼做了⋯⋯在那一刻我不再喜歡他的氣味。而當我不再喜歡他的氣味以後,一切都結束了。」阿布拉莫維奇(Marina Abramović, 1946-)再度選擇以疼痛的方式去表達自己,只是這次不是明刀明槍的藝術表演,而是要離開她的情人,也是她藝術上的合作伙伴烏雷(Ulay)。這本自傳的心臟是一齣歌劇般的愛情故事,而他們的故事終於在中國長城畫下戲劇性的句點。

愛與痛一直佔據了阿布拉莫維奇生命的重要部分,父親離家出走,與別個女人另組家庭;她那當過解放軍、有嚴重潔癖的母親,從不曾親過或擁抱過她,以斯巴達方式進行管教與精神控制。當阿布拉莫維奇將躋身國際藝術家行列時,她還是得遵守每晚十點回家的宵禁。她才剛用刀割自己、用火燒自己,但這些都得在晚上十點前完成。

阿布拉莫維奇以身體作為媒介,進行各種觸目驚心的表演,挑戰了社會認知。「我體驗到了絕對的自由——我感到自己的身體毫無束縛、毫無限度;痛楚一點也不重要,什麼都不重要⋯⋯那一刻我知道我找到了自己的媒介。沒有任何繪畫、或是我能夠做出來的物件曾帶給我這樣的感受。」她繼承母親「穿牆」般的意志,超越身體與精神的極限,拋出生命議題邀請觀看者共同參與、思索。

選擇自殘的表演方式,不代表她無所畏懼,恰恰相反,但是「去做我感到害怕的事、去做我不懂的事、去沒有人到達過的領域。如果你用同樣的方式去做事,不斷地重複自己,什麼事情都不會發生。」阿布拉莫維奇的故事時而觸動人心、時而轟轟烈烈,帶有冷冷的幽默,道出了一段將自己推向恐懼、痛苦、筋疲力盡的極限,所成就的無人能敵的藝術事業;以及追求情感與靈性轉化、絕不妥協的危險旅程。本書就是一個傑出的表演,清晰有力地描述了一名超凡藝術家的傳奇人生。

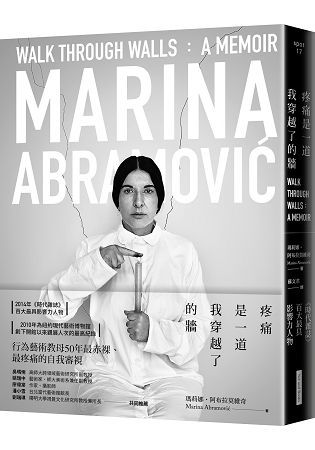

*本書為行為藝術教母,瑪莉娜・阿布拉莫維奇的自傳。

*本書有「三個瑪莉娜」:戰士的、靈性的,還有狗屁一樣的瑪莉娜,這部自傳是她50年以來最赤裸、最疼痛的自我審視。

*斯巴達式軍人家庭長大,紀律比愛重要;意志力造就了她的藝術生涯,渴求愛影響了她的人生。

*昔日與同是藝術家的情人共同創作,又戲劇性地分手;在表演現場再度重逢彷彿宣告和解,然而最終還是要對薄公堂;六十歲時再次被另一個藝術家情人背叛,終於醒悟「藝術家應該避免愛上另一名藝術家」。

*她的《藝術家在現場》於2010年為紐約現代藝術博物館創下開館以來觀展人次的最高紀錄。她的「阿布拉莫維奇方法」如可讓她成就每次長延時的表演藝術、連Lady Gaga都成為她的學生?

*全球售出13種語文版本

*獲得2016年《書目雜誌》年度好書(Booklist Editors' Choice)、亞馬遜當月選書

*2014年瑪莉娜・阿布拉莫維奇被《時代雜誌》選為百大最具影響力人物

作者簡介:

Marina Abramović 瑪莉娜・阿布拉莫維奇

成長於戰後狄托掌權時期的南斯拉夫,自1970年代初在貝爾格勒的藝術生涯剛起步時,瑪莉娜.阿布拉莫維奇便是將表演作為一種視覺藝術的先驅。1997年威尼斯雙年獎,她憑著影片裝置搭配表演的《巴爾幹的巴洛克》贏得了金獅獎最佳藝術家。2008年因為她對於藝術史的貢獻而獲得奧地利總司令十字勳章。2013年法國文化部長也贈與她藝術及文學勳章的軍官勳位殊榮。除了大大小小獎項以外,阿布拉莫維奇也取得了世界各地學院機構的榮譽博士學位。

阿布拉莫維奇成立了瑪莉娜阿布拉莫維奇學院(MAI),一個供非物質與長時間藝術與各領域思想家協作的新機會平台。與希臘非營利藝術組織(NEON)協同合作的「合而為一」(As One),於雅典貝納基博物館(Benaki)展出,是至今學院努力的成果最完整的展現。

譯者簡介:

蘇文君

文藻外語學院畢業,現就讀師大翻譯研究所會議口譯組,從事口筆譯工作。興趣是無時無刻與人打招呼⋯⋯「Hi 讀者們」。熱愛電影,喜歡Louis C.K.,iTunes選了shuffle模式還是會一直跳歌。譯有《動物也瘋狂:動物精神創傷與復元的故事》。電子信箱:swjinwenzao@gmail.com

章節試閱

第一章

我來自一個黑暗的地方,一九四○年代中期到七○年代中期的戰後南斯拉夫。掌權的是獨裁的共產強人狄托(Tito)將軍。當時只有恆久的物資短缺,和甩不開的單調乏味。共產主義和社會主義給人一種感覺——一種基於純粹醜陋的美學。我童年時期的貝爾格勒(Belgrade)連像莫斯科紅場那樣的宏偉建物都沒有。一切好像都是二手的。彷彿是掌權者透過其他共產主義者的眼睛看世界,然後蓋了一些品質低落、功能不佳、甚至更糟更爛的東西。

我永遠不會忘記當時的社區共同空間—— 牆面用的是醜醜的綠油漆,懸吊著沒有燈罩的燈泡,映出一道灰暗光線籠罩著雙眼。光線搭配上牆壁的顏色讓每個人的皮膚看上去又黃又綠,好像大家都得了肝病。不管你做什麼都會感到壓迫,外加一絲抑鬱。

家家戶戶都住在一種巨大醜陋的公寓建築內。年輕人沒本錢自己買房子,所以每間公寓都是數代同堂—— 爺爺和奶奶、新婚夫婦,再加上他們的小孩。不同世代的家族全都擠在一個小空間,造成了避無可避的複雜。新婚夫婦要跑到公園或是戲院才能做愛,更別想要買什麼新的或好的東西了。

有個共產時代的笑話:某個退休的男子由於工作表現出眾,他獲得的獎勵品不是一塊手表,而是一台新車,而工作單位的人告訴男子他很幸運,車子大概某某時間就可以到手了,只要等個二十年。

「那是上午到還是下午到?」男子問。

「這有差嗎?」申請單位的人問。

「因為我的水電工也是那天要來。」男子答。

我家並不需要忍受這些。我的父母是戰爭英雄——當時他們和由共產黨狄托領頭的南斯拉夫游擊隊一同對抗納粹—— 所以戰後他們成了黨內的重要成員,身任要職。我父親被指派為狄托將軍的精衛部隊;母親則負責管理歷史遺跡,並為公共建物增置藝術品。她同時還是藝術與革命博物館(Museum of Art and Revolution)的館長。因此,我們享有不少特權。我們住在貝爾格勒市中心——馬其頓街三十二號,一棟巨大、傳統的一九二○年代建築,有著高雅的雕花鐵飾和玻璃,就像巴黎的公寓一樣。我們一家四口佔了整層樓,有八間房間——我父母、弟弟和我同住,這可是那個年代前所未聞的事。我家有四間臥室、一間飯廳、一間大沙龍(就是客廳的意思)、一間廚房、兩間衛浴,還有一間傭人房。沙龍有著擺滿了書的書架、一台黑色的大鋼琴,還有滿牆的畫。由於母親是博物館的館長,她會到畫家的工作室買畫——那些受到塞尚(Cézanne)、波納爾(Bonnard)、烏伊亞爾(Vuillard)風格影響的畫作,還有許多抽象派的作品。

小時候,我覺得我家已經是奢華的極致了。後來才發現,原來這棟建物曾屬於一個富有的猶太家庭,但納粹佔領時期被充公。後來我也發現,原來我母親買來裝飾家裡的畫作也不是什麼好貨色。現在回想起來,我覺得——因為此等彼等理由——我們家其實是個很可怕的地方。

我的母親達妮察(Danica)與我的父親沃辛(Vojin)——人稱沃尤(Vojo)——在二戰時期有段轟轟烈烈的羅曼史。故事很精采——她美麗,他英俊,兩人拯救了彼此的性命。當時母親是軍中少校,負責指揮前線一支小隊搜救受傷的共黨游擊隊員,並將其安置於安全之地。然而某次德軍襲擊時,她染上斑疹傷寒,發高燒,全身只裹了一張毛毯,和其他身負重傷的軍人一同躺在病榻。

要不是我爸愛好女色,我媽當時可能就直接死在那裡了。但當他看見她從毛毯之下散落出來的長髮,便簡單掀開毛毯瞄一眼。當他見到眼前是一位美人時,便將我母親移到附近村莊的安身之處,請村民照料直到康復。

六個月後,我母親再度回到前線,繼續搜救並移送負傷軍人到醫院。這次她一眼就認出了曾經救她一命、但如今身負重傷的男人。當時我父親就躺在那等死——因為無血可輸。但我母親發現原來兩人血型相同,就輸血給我父親,救回他一命。

就像童話故事一樣,戰爭又再一次拆散兩人。

但他們也再次找回彼此,後來戰爭結束,兩人也結為連理。隔年我就出生了——一九四六年十一月三十日。

我出生的前一晚,母親夢見她產下一尾巨蛇。隔天,她主持一場黨內會議時羊水破了。她堅持不打擾會議進行,會議結束她才願意去醫院。

我是早產兒,母親的分娩過程相當艱難。生產時胎盤滯留;母親併發敗血症。她又在鬼門關前走了一遭,後來還待在醫院安養將近一整年。出院後有一段時間,她無法正常工作,育兒也有困難。

起初,照顧我的是女傭。我的健康狀況很差,進食也不順——活脫是個皮包骨。女傭有個和我一樣大的兒子,所有我吃不下的東西都進了他肚裡,他被養得又胖又大。當我的外祖母,也就是我母親的母親米莉察(Milica)來探望時,看到瘦得不成人形的我,她可嚇壞了,馬上把我帶回家和她同住,我和外祖母同住了六年,直到我弟弟出生。我的父母會在週末來探望我。他們對我來說是兩個陌生人,每週會出現一次,還會帶著我不喜歡的禮物給我。

他們說我小時候不喜歡走動。外祖母上市場時,會把我放在餐桌旁的椅子上,而我就乖乖地坐在同一個位置直到她回來。我不知道為什麼當時我不願意走動,但我想可能是因為要經過一個又一個的人。我沒有歸屬感,當時的我可能覺得只要一動,就代表我必須再次離開,前往某個地方。

我父母的婚姻幾乎是即刻觸礁,可能在我出生之前就有問題了。轟動的愛情故事加上俊男美女的外表讓兩人走到一塊——性將兩人牽在一起——但其他可以拆散他們的因素太多了。我母親出身富貴,又是知識分子;她曾在瑞士念書。我記得外祖母曾說當年母親離開家鄉加入共黨游擊隊時,留下了六十雙鞋子,只帶了一雙老舊的便鞋。

我父親家境慘淡,但全家都是軍中英雄。他的父親是軍中戰績豐饒的少校。父親曾經因為懷有共產黨思想而入獄,甚至在戰前就是這樣。

對我母親而言,共產主義是種抽象思想,是她在瑞士念書時讀到馬克思和恩格斯所學到的概念。對她來說,成為游擊隊是個理想的選擇,而且還很符合潮流。不過對我父親而言,那是他唯一的路,因為他出身寒微,而且還是軍人英雄之家。他是真正的共產主義者。他相信,共產主義是一個可以改變階級制度的方法。

我母親喜歡看芭蕾、上劇院、聽古典音樂會。我父親喜歡在廚房裡烤乳豬,和他的解放軍舊友喝上一杯。夫妻兩人基本上一點共通之處都沒有,因此造就了不快樂的婚姻。他們總是在爭吵。

別忘了我父親愛好女色這點,正是一開始讓他接近我母親的原因。

打從兩人一結婚,我父親就持續不忠。我母親當然痛恨這點,很快地也開始憎恨我父親。我一開始自然是不知道這事,那時我還和外祖母同住。不過六歲以後,我弟弟韋利米爾(Velimir)出生,我也被帶回家和父母共住。新的父母、新的家,還有新的弟弟,同時進駐我的生活。大概就是從那時候起,我的生活變得更糟了。

我還記得當時想回外祖母家,因為那裡對我來說是個很安全的所在,感覺很寧靜。外祖母午前午後都有固定行程,每天都很規律。我外祖母很虔誠,生活大小事都繞著教堂轉。每天早上六點鐘,太陽才剛要升起,外祖母就會點燃一盞蠟燭開始禱告,到了傍晚六點,她又點燃另一盞蠟燭禱告。直到六歲為止,我天天都和外祖母上教堂,學習不同的聖人事蹟。外祖母的家總是瀰漫著一股乳香氣息,伴隨著剛烘烤好的咖啡香。她會自己烘烤綠色的咖啡豆,親手研磨。外祖母家總帶給我深深的平和感。

當我再度和父母同住後,我開始想念外祖母家的規律行程。我父母一睡醒就去工作,家裡只有我和女傭。而且,當時我很嫉妒弟弟。因為他是男孩、是長子,一出生就自動晉升為大家的最愛。巴爾幹風格就是這樣,我父親的父母生了十七個孩子,但他們卻只留有兒子們的照片,女兒的一張都沒有。我弟的出生被當作大事件,後來我才發現我出生的時候,父親甚至沒告訴任何人,但韋利米爾出生時,他還花了一大筆錢和朋友出去喝酒作樂,對空鳴槍慶祝。

這還不是最糟的,我弟很快就發展出某種幼童的癲癇症狀——他會突然發病,發作時大家就會圍繞在他身邊,給予他更多關注。有一次沒人看顧的時候(我大概六、七歲),我試著幫他洗澡,還差點讓他溺死——我把他放進浴缸,結果噗通一聲,他掉進水裡。要是我外祖母沒有把他撈起來,我就是家裡的獨生女了。

當然,我因此受到懲罰。我經常被罰,犯一點小錯就會被罰,而且幾乎每次都是體罰——不是被打就是被賞巴掌。體罰我的總是母親和她暫住在我們家的姊妹克塞尼婭(Ksenija),父親從未打過我。她們把我打得又黑又紫,打到我全身滿布瘀傷。但有時除了體罰以外還有其他方法,以前我們家有一種隱藏式的衣櫥,是一種很深又很暗的壁櫥——用塞爾維亞—克羅埃西亞語說就是plakar。衣櫥門和牆壁是一體的,而且沒有門把,只要一推就可以把門打開。我覺得這種衣櫥很神奇,同時也覺得很可怕。家人禁止我進入衣櫥,然而,當我不乖的時候——或是我母親或阿姨說我不乖時—— 她們會把我關進衣櫥裡。

我其實非常怕黑,但這個plakar裡面充滿了幽靈、靈體——閃爍著光芒、無聲無形,卻絲毫不令人害怕。我會和他們對話。他們存在plakar裡對我來說是再正常不過的事。他們就是我現實的一部分,我生活的一部分。而在我打開燈的那剎那,他們就會消失無蹤。

∫

如我所說,我父親是個非常英俊的男人,有著堅毅不屈的臉龐,加上濃厚又具魄力的頭髮。那是張英雄的臉。戰爭時期他的照片幾乎每張都是身騎白馬。當時他和負責閃電突襲德軍的蒙特內哥羅(Montenegro)游擊隊第十三分隊並肩作戰;這需要無上的勇氣。他的許多戰友都喪命了。

他年紀最小的弟弟被納粹抓走並虐待至死。而我父親的游擊隊抓了那個殺了他弟弟的納粹,把人交到他手上。我父親並沒有殺他,他說:「沒人可以讓我弟弟復活。」然後就放那個人走了。他是個戰士,而且對於打仗有一套深厚的倫理標準。

我父親從不為任何事處罰我,他從沒打過我,我也因此深愛著他。雖然我弟弟還在襁褓時,他經常因為打仗而不在我們身旁,但父親漸漸變成我最好的朋友。他總為我做些美好的事—— 我記得他曾帶我去嘉年華會,還買甜食給我吃。

他帶我出遊時,通常都不會只有我和他;幾乎都是和他的女友們一起。而女友會買些很棒的禮物給我,我會非常歡喜地把禮物帶回家,開心地說:「噢,美麗的金髮女士買了這些給我」,然後我母親就直接把這些禮物扔出窗外。

我父母的婚姻就像一場戰爭——我從沒看過他們擁抱親吻或是與對方傾訴情意。可能這是解放軍年代的舊習吧,但他們睡覺時,床邊居然都放著上膛的手槍!我記得有一段難得的時期,他們會和對方說話,我父親回家吃午餐,母親說:「你要湯嗎?」我父親回答好,母親就走到他身後把湯從他頭上倒下去。他大吼,把餐桌推到一旁,打破了房裡的每個盤子,然後就走出家門。他們之間總是存有這種緊張感。他們從不交談。我們從沒體驗過一家都開心的聖誕節。

反正我們也從來都不慶祝聖誕節,我們是共產黨員。但我那非常虔誠的外祖母會在一月七號時過東正教的聖誕節。那還真是樁美好又可怕的事。美在外祖母會花上三天來準備一場完好的慶典—— 特製的食物、裝飾,還有一切。但她也會掛上黑色的窗簾,因為在當時的南斯拉夫慶祝聖誕節是項險舉。間諜會記錄下一同慶祝節日的家族成員姓名,把這名單交給政府便會獲得獎勵。因此我的家人會一個接一個地抵達我外祖母家,並在黑色窗簾之下慶祝聖誕節。只有我的外祖母能夠將全家人聚集在一起。那是很美好的一件事。

傳統習俗也相當美好。外祖母每年都會做起司派,她會在裡面放一塊大銀幣。如果你咬到銀幣——而且牙齒沒有斷掉的話——代表你非常幸運。咬到銀幣的人必須將其留在身邊直到隔年。外祖母也會對我們撒米,身上留下最多米粒的人,就是隔年運勢亨通的人。

可怕的是我父母互不理睬,就連聖誕節也不交談。而年復一年,我所收到的禮物都是一些實用、但我一點也不喜歡的東西。羊毛襪、一些我必須讀的書,或是法蘭絨睡衣。睡衣總是硬生生大上兩碼——母親說睡衣洗過以後就會縮水,但根本就沒這回事。

我從不玩娃娃,也從不想要娃娃,而且我也不喜歡玩具。我覺得駛過車輛映在牆上的影子,或是從窗戶透進來的陽光光束比較有趣。光線會捕捉住要落在地面的細塵粒子,我總想像這些細塵之中有小小的行星,上面住著不同星球的人,想像那是外星人乘著陽光射線來到我們的星球拜訪。還有那些在plakar裡面閃爍著的物體。我的整個童年都充滿了靈體和隱形的存在體。我所能看見的,是那些光影與死去之人。

第一章

我來自一個黑暗的地方,一九四○年代中期到七○年代中期的戰後南斯拉夫。掌權的是獨裁的共產強人狄托(Tito)將軍。當時只有恆久的物資短缺,和甩不開的單調乏味。共產主義和社會主義給人一種感覺——一種基於純粹醜陋的美學。我童年時期的貝爾格勒(Belgrade)連像莫斯科紅場那樣的宏偉建物都沒有。一切好像都是二手的。彷彿是掌權者透過其他共產主義者的眼睛看世界,然後蓋了一些品質低落、功能不佳、甚至更糟更爛的東西。

我永遠不會忘記當時的社區共同空間—— 牆面用的是醜醜的綠油漆,懸吊著沒有燈罩的燈泡,映出一道灰暗光...

目錄

第1章

恐懼被植入內心的方式真的很神奇,來自於你的父母和周遭的人。最初你是無比的純真,你什麼都不知道。

第2章

痛楚一點也不重要,什麼都不重要——我被這種感覺給灌醉了。我因為接收到這股壓倒性的能量而醉了。那一刻我知道我找到了自己的媒介。

第3章

有人把圖釘釘到我身上。有人將一杯水緩緩地倒在我頭上。有人用刀子割了我的脖子然後吸吮流出的血液。至今傷口都還在。

第4章

我們當時很快樂——快樂到難以形容。我覺得我們真的是世上最快樂的人。我們幾乎什麼都沒有,幾乎身無分文,而風帶我們到哪我們就到哪。

第5章

在我們的藝術夥伴關係之中,我們嘗試拋開自我、拋開陽性與陰性,融合成為一種第三體,那對我來說是藝術的最高形式。

第6章

那巴掌又熱又刺;淚水湧上我雙眼。那是他第一次也是最後一次因為生氣而打我;後來他道歉了。但這已經摧毀了一道界線。

第7章

我感到全然的平靜,什麼都沒有。麻木了。然後我起身,沖了個澡便離開了。在那一刻我不再喜歡他的氣味。而當我不再喜歡他的氣味以後,一切都結束了。

第8章

一對戀人在受難之後相聚在一起,近乎史詩般的故事。但那個事實已經消逝了。我現在面對的就只是長城和我自己。

第9章

我厭倦了總是愛上錯的人。我厭倦了鼻子太大、屁股太大的羞恥感,厭倦了南斯拉夫的戰爭。

第10章

生命是什麼? 我想著。它就這樣來了又去,就只是這樣。最後留下什麼呢?一個削鉛筆器。

第11章

我從小就不懂你。學生時期不懂你。從我成年到現在,我仍然不懂你,在我六十歲的這年,你開始像是雨後的太陽一樣,突然出現在灰雲後面閃耀著強烈的光芒。

第12章

每個坐在我對面椅子上的人會留下一種特別的能量。人離開了,能量則留下來。

第13章

我終於成立了我的學院,而我將它獻給:全人類。

致謝

圖片來源

第1章

恐懼被植入內心的方式真的很神奇,來自於你的父母和周遭的人。最初你是無比的純真,你什麼都不知道。

第2章

痛楚一點也不重要,什麼都不重要——我被這種感覺給灌醉了。我因為接收到這股壓倒性的能量而醉了。那一刻我知道我找到了自己的媒介。

第3章

有人把圖釘釘到我身上。有人將一杯水緩緩地倒在我頭上。有人用刀子割了我的脖子然後吸吮流出的血液。至今傷口都還在。

第4章

我們當時很快樂——快樂到難以形容。我覺得我們真的是世上最快樂的人。我們幾乎什麼都沒有,幾乎身無分文,而風帶我們到哪我們就到哪。

第...