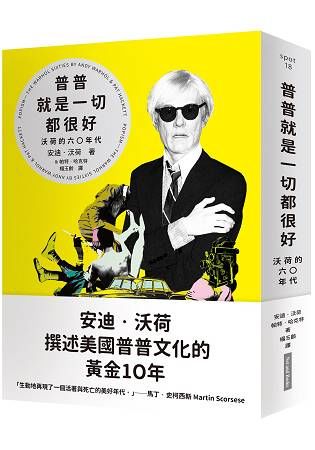

普普教皇安迪.沃荷撰述美國普普文化最迷人的黃金十年(1960-1969)。

「這是我對一九六○年代發生在紐約的普普風潮的個人觀點⋯⋯它是一個回顧,回顧我的朋友和我當時的生活情景——回顧繪畫、電影、時尚以及音樂,回顧超級巨星以及人際關係,它們構成了我們在曼哈頓閣樓裡的場景,我們管那個地方叫工廠。」

一場文化風暴席捲了1960年代——普普藝術、迷幻文化、巴布.狄倫、地下電影——而風暴核心就是安迪.沃荷。他的工作室,名為「工廠」的一間曼哈頓閣樓,是60年代文化場景的中心,就在這個銀色工廠裡,他創造出界定普普藝術的康寶濃湯罐頭以及許多的文化偶像。從地下絲絨、滾石樂團,到伊迪.塞奇威克,也都在這裡串門子、打轉、揮霍青春——這些特立獨行的年輕人,構成改變世界的一場青年震憾(youthquake)。沃荷在本書毫無保留、幽默地閒話這黃金十年的內幕故事。

青春爆炸的沃荷六○

◎迷人的年輕人是不工作的

◎聰明而缺乏紀律

◎比起十年前許多人看起來都更顯窈窕和漂亮

◎睡眠變得過時,因為有太多事情要做

◎所有東西都需要「宣傳」,幾乎什麼都能免費弄到手

◎強調事物的真實本質

◎不必去讀一本書才能成為這種文化的一部分,只需要去購買它就可以了

◎任何人不管他們是誰、穿著如何,都有權利去任何地方去做任何事

◎衝突不斷的年代,最後直到所有社會障礙都受到衝撞為止

◎跑歐洲是時髦事兒,每個人要不是剛從歐洲回來,就是正要去,或是正設法要去

◎擅長廢物利用是一門技能、能引以自豪的本領

◎在習以為常的東西裡看到它新的一面

要是沒有這群瘋狂的嗑藥者,在我身邊喋喋不休,做一些他們的瘋癲事兒,我可能會失去創造力。──安迪.沃荷

名人推薦

生動地再現了一個活著與死亡的美好年代。──馬田.史柯西斯(Martin Scorsese)

我觀察安迪在觀察著所有人。我會聽到人們講那些最讓人震驚的事、最瘋狂的事、最好笑的事、最悲傷的事。──盧.里德(Lou Reed)