第八章 旅者的凝視

「攝影的掠奪性在於其製造異化的功能,這點在美國早期的觀光裡尤其明顯,在一八六九年之後,當跨越美國的鐵路完成之後,攝影便已經征服了美國。」(Sontag 1979)。

「在低劣與魅惑之間擺盪是攝影作為一種娛樂的本質,除非攝影者將他的凝視鎖定在非常私人的觀察上,例如路易斯卡羅(Lewis Carroll)對拍攝小女孩情有所鍾,阿布斯對萬聖節的群眾感到興趣。」(Sontag 1979)。

自從攝影被發明之後,它的演變便與旅行觀光有著直接的關聯,攝影不僅成了記錄旅行與觀光的方法,相機更成為旅行觀光時的必備工具。當我們的社會已經進入後工業化社會的此時,旅行的意義已經不只是旅行到他鄉而已,它所代表的往往是以攝影記錄下異鄉的種種,是一種儀式,一種宗教,也是消費的另一種形式,攝影在這個形式裡扮演著極端重要的地位。我們可以這麼說「若是缺乏攝影,那麼現代的旅行將成為一種幻影」,從這個面向看來,我們可能很難相信,其實攝影才是旅行的主軸,人們旅行是因為想要證明自己曾經在某個異鄉停留過,而這個證明往往也可能展現旅者的社經地位,也可能是一種強而有力的自我陳述,在某個程度上,這個已經進入個人化的社會裡並非人人都有可能到遠處遊歷,它牽涉到許多時間與空間的主客觀條件,旅行實際上已經成為一種儀式,至於去何處與住在哪裡,反而可能成為次要的項目。

例如許多攝影同好每年都會相約去日本賞楓,目的在拍攝楓紅,但在美西與加拿大也有同樣的勝景,因此臺灣的攝影者選擇日本並非是因為日本的楓紅獨樹一幟,而是交通運輸的考量,若單從楓紅去考量,日本的楓紅與美西或是加拿大的楓紅其實差別不大(這當然是在去除文化的因素考量下),我們也無法單從楓紅本身去判斷楓紅源自於何處,因此到某地去拍攝楓紅其重點在於拍攝楓紅這件事,以及拍攝楓紅的審美學,至於某地的重要性已經淪為次要,攝影才是誘發人們旅行的目的,人們從觀看攝影裡得到滿足,從凝視楓紅中感到歡愉,因此這楓紅可能成為電腦螢幕的桌面,或是可能成為牆上的一幅攝影作品,甚至可能是書中的一頁,或是畫廊中的一件作品,至於旅行本身似乎已經成為配角。

旅行的種類

在這裡我想有必要為旅行先行分類,否則以下的討論或許會成為一種錯亂。旅行在人類的生活裡有著悠久歷史,最早的人類遷徙便是,當然那與我們現在所謂的旅行有極大的差異,那種旅行是一種生存,當時記錄旅行過程的方式是石洞裡的壁畫,人類進入文明之後,旅行的目的往往是為了貿易與商業,或者是一種宗教上的朝聖。

當時記錄的方式是繪畫、文字或是音樂,例如中古時期的歐洲與亞洲的貿易便屬於此種形式,跨入工業化之後,旅行成為一種上流社會的休閒形式,當時攝影已經誕生,歐洲貴族們攜帶著仍嫌笨重的相機前往近東、亞洲、北非等等地方拍攝異國風景,他們拍攝大量的異國風景與人文,之後那些有著異國風景的明信片則成為他們旅行的重要證物;進入大量消費的年代之後,攝影成為一種必需,它日漸普及至中產階級,而旅行則在同時也成為一種生活型態,人們藉由旅行肯定自己的成就,攝影則藉由旅行找到了最佳的寄宿,旅行在大量消費的年代裡成為一種現代主義,攝影則在現代主義裡成為一種紀實的媒體,後工業化之後,旅行蛻變成一種個人的生活哲學,它不單是一種休閒更成為一種實踐個人生活哲學的方式,它成為一種平台、一種載體,而攝影則成為這種載體內的發聲工具,它抒發了旅者意欲想說的言詞,透過它旅者的心聲得到了宣洩,因此攝影不單單只是攝影,它在某個層次上是旅者的心電圖。這裡我依序再行論述不同種類的旅行,旅行之於一種生存的方式在此略而不論,因為那畢竟過於遙遠。

旅行作為一種貿易與商業:旅行作為一種貿易與商業不僅只是金錢上的往來,它也是一種思想、藝術、文化的交流,維特科夫爾在描述十五世紀末東西方的文化交流時曾有以下的說法,「以工匠而言,那些製陶、金屬、紡織工匠成為東西方交流的媒介,因此他們雙方的科技得以交換,文化得以彼此融合,然而當我們談論所謂的藝術時,例如繪畫與雕塑,我們卻很難僅使用交流的說法去交代,因為藝術往往牽涉到不同的哲學及宗教思想。」(Wittkower 1987)。中世紀的貿易掌握於幾個民族之手,其一是阿拉伯人,其二是歐洲人(特別是威尼斯人),其三是建立偉大帝國的蒙古人,這些民族之間不僅在商業上互市,連帶的也將彼此擁有的文化與科技宣揚開來,例如數學的概念,至於藝術就如同維特科夫爾所言,是屬於一種較為高深的層次,它往往需要歷久的時間去沉澱,但藝術卻同時也是連接兩個不同文化的鎖鑰,透過藝術雙方才能更深地理解彼此,因為所謂的藝術已經隱含了不同的哲學及宗教思想。馬可波羅是這個時期著名的旅者,他在元大都北京中見識了元帝國的繁華,他的所見所聞最後出版成冊,那也是歐洲人第一次藉由印刷術去窺伺遙遠的東方。

旅行之於一種朝聖:朝聖在十三及十四世紀便開始成為一種旅行的方式,這源於基督徒往耶路撒冷的朝聖,與十字軍東征的歷史亦相關,在十字軍東征期間甚至曾經出現過上萬人所組成的朝聖團體,具有朝聖性質的旅行帶有強烈的宗教本質,到了十五世紀,從歐洲前往耶路撒冷的朝聖已經很有規模及組織了,然而這種朝聖一般還是僅限於貴族的參與,平民開始朝聖大約從十八世紀晚期開始,此時的朝聖已經有類似所謂的見聞錄的樣貌出現,意即朝聖不僅僅具有宗教意味,它逐漸成為一種個人的異國文化經驗,因此由朝聖者所記錄下來的異國風景與人文,即成為一種早期的「凝視」;到了十九世紀時,這種朝聖基本上已經成為一種個人的浪漫之旅,其宗教意味已經逐漸淡薄了,或者說它成為一種個人的救贖,透過旅行,朝聖者領悟了異國的風土人情,他瞭解了異國的美。

旅行成為一種消費,這種旅行是觀光:早在羅馬帝國時代,旅行便是貴族們的一種休閒活動,這是因為羅馬帝國在政治上的承平與帝國版圖的不斷擴張所導致,其次是當時公共建設的日趨完善,因此當時的貴族將旅行視為一種遊憩,然而當時的旅行仍舊只限於貴族階層,一般平民並沒有類似的經驗,人類的歷史上將旅行視為一種消費行為出現在現代大量生產、大量廣告、大量消費的年代裡,二次大戰後這種情況日益增加;到了一九六○及一九七○年代尤其明顯,在英、美、西歐等等國家中因為社會福利制度的逐漸建立,例如休假期間仍有薪水給付、政府亦確立了假期的必要性,大眾運輸系統的逐漸健全等等條件,勞工階級因此而受惠,學者約翰.尤瑞舉英國北方的紡織業勞工為例,他認為旅行作為一種消費在二次大戰後的英國已經是一種民主的常態,那些勞工每年固定往英國中部與南方的濱海城市度假,這種風潮與現象已經成為一種英國的生活方式,他說「穩定而成長的觀光成為一種民主的現象,證諸歷史旅行往往是少數人的特權,它曾經是一種貴族獨享的權利,也曾是一種上流社會的標記,但在十九世紀後半期,由於火車的蓬勃發展,因此這種藩籬已經被打破,十九世紀後半期之後產生了不同型態的旅者,但這並不是指哪些人夠資格旅行,或是哪些人不夠資格旅行。」(Urry 2002)。然而這種旅行消費的方式是一種賣方市場,意即經營旅行事業者(例如英國著名的Thomas Cook公司)具有比較大的控制權,他們提供不同類型、包裝的旅行方式,而旅者(消費者)處於一種較為被動的地位,或者我們應該稱這種旅行為觀光(tourism),觀光更能體現這種方式的「旅行」。

攝影成為一種凝視在這種型態的旅行裡無可避免的成為一種制式化活動,例如到此一遊的照片、與巴黎鐵塔、倫敦西敏寺、台北麥當勞的合照等等,或許正如蘇珊.桑塔格在《論攝影》(On Photography)所言,「當我們害怕時,我們以槍射擊,但是當我們感到憂悒時我們攝影。」(Sontag 1979)。她認為人們攝影是因為尋求心理上的慰藉,到處留下到此一遊的照片是因為害怕遺忘。蘇珊.桑塔格在其著作中亦嘲笑到處拍照的日本遊客,她認為那些遊客不過是留下自己的死亡印記罷了,蘇珊.桑塔格認為到此一遊式的攝影不僅將個別觀光客合而為一,甚至拍攝到此一遊的攝影者無可避免地也進入了那個錯綜複雜的真實裡,她說,「然而,重要的是相機將每個觀光客帶入了他人的真實世界裡,最後連拍攝者也進入了那個世界。」(Sontag 1979)。

對於蘇珊.桑塔格而言,攝影屬於前人的世界,我們不過是以快門將兩個世界連接罷了,但是儘管我們透過攝影連接了過去與現在,但這並不能保證兩個世界可以互相交流,過去的世界依舊並無法對現在的世界產生反饋,那一紙相紙所代表的過去世界已經消翳,觀光客在快門落下之後其實已經死亡,這猶如朝陽蒸融了露水,我們對那一紙相紙只能緬懷,儘管拍照與被拍照的人在當時健在,但這並不能保證他們在此時此刻依然健在,我所說的健在是指精神上的存在;如華特.班哲明(Walter Benjamin)在論藝術作品的氛圍時所持的觀點──屬於藝術品的獨特靈氣已經隨著複製而消失,那些複製的到此一遊照片對照片中的人有著意義,但對於局外人而言卻並不一定有意義,局外人或許找不到照片中的靈氣,而蘇珊.桑塔格所謂的死者的清單(inventory of mortality)也是因為被攝的對象遭到了「複製」而羅列在那份清單上,旅行之於一種消費大量地複製了這種清單,到此一遊的講法成為一種先驗性的遺言。

旅行作為一種個人的生活哲學,這是一種悟道:與旅行作為一種消費方式相反的是旅行成為一種個人的生活哲學,這種方式的旅行是我以下所著重討論的旅行。

旅行能否成為一種個人的生活哲學的背景,多半與福利制度的健全相關,例如在英國與澳洲的上班階級每年的年假都是至少一個月,普遍而言西歐各國的福利制度大約都是如此,某些主管階級甚至有一年長達三個月的年假,由於福利制度的健全,因此個人有更多的選擇去思考旅行的問題,在這個階段裡旅行成為一種個人的儀式,而個人總想與他人有所區隔。因此前述的旅行作為一種消費方式在這個階段已經被揚棄,人們即使選擇參加旅行團都希望是該團為自己量身訂作,例如南法建築之旅、吳哥古蹟之旅等等,人們並不想成為某種大眾,更多的人尤其是年輕人選擇了以自己的方式旅行,不管是何種型態的旅行,到紐、澳打工旅行,或是刻苦地騎單車從北京到莫斯科,與其說是旅行,倒不如說它是一種個人的朝聖,而那座神山其實是在自己的心裡。

攝影作為一種科技及藝術在這種旅行裡成為一種日記體的筆記本,或許有人會質疑當旅行成為一種消費時不該也是一種日記體嗎?的確如此,但那仍舊有著程度上的差異,當數位化的攝影已經獨佔鰲頭之後,大量的部落格以非常個人的方式呈現,那些影像已經不只是一種記錄,它更成為一種私密的圖騰,那意味著我的攝影與他人存在著不同,即使是楓紅,某甲與某乙都會採取互異的方式呈現,過去的到此一遊式照片已經不復存在,即使旅者想要表達到此一遊的心情也都會採取更積極的方式,例如將個人的審美觀加入其間,這與個人化的社會已經成熟直接相關。

當旅行成為一種消費方式時,到此一遊的照片是一種保證,但是當旅行作為一種個人的生活哲學時,到此一遊的照片就成為一種選項,它未必是旅行的必要條件。

攝影──旅者的凝視

我認為將觀光者與旅者區分開來是一種必要,什麼因素決定了某人是一個旅者?或是個觀光客?我想這之間最大的差別在於旅者以極其自我的方式漫遊,而觀光客則以「大眾」的方式進行凝視異地的風景,而旅行成為一種消費,其實與購買名牌包消費並無太大的差別,因為那種旅行實際上稱不上是一種旅行──它是觀光;再者旅行作為一種消費並無法區分出個人與個人之間的差異,旅者的凝視才是我真的想探討的,我們若從攝影史去審視旅者的凝視這個議題時,便會發現許多著名的攝影師都曾經有過長期旅行的經驗,或者我們應該稱這種旅行為「壯遊」,之於歷史其實「壯遊」對許多民族而言並不陌生,例如中國的徐霞客、威尼斯的馬可波羅、波希米亞的吟遊詩人、荷馬史詩中的奧德賽等等,以攝影型態「壯遊」亦極為常見,例如決定性瞬間的布列松、著名的戰地攝影記者羅伯特.卡帕、攝影的先驅者史川德等等,他們都曾經遊歷四方,同時攝影。

布列松(Henri Cartier-Bresson)的旅行與攝影

我特別陳述布列松的旅行是因為布列松在攝影史裡有著絕對重要的地位,他的決定性瞬間概念奠定了攝影在討論上的基調,若從他的攝影與旅行來切入,我們可以一窺攝影與旅行之間的關係,也能從布列松的凝視中去感悟旅行對攝影者的重要性。以布列松而言,他的旅行約略可以分為兩種,一種是在他成為攝影師之前,一種是在他成為攝影師之後,他在一九三二至一九三五年之間曾經輾轉地旅行到各地,對他而言這樣子的旅行是一種創作,這樣子的旅行也是一種理解自己的方式,甚至後者的比重要多過於前者。

舊世界的旅行

青年時期的布列松攜帶著堅實耐用的素描本與友人開始週遊歐陸各國,在一九三二與一九三三年布列松拜訪了所謂的Old World(意指歐洲各國,其中包含西歐與南歐,也包括他的祖國法國),與布列松真正成為攝影師的旅行相較,這時期的旅行並非有著什麼重大的使命,而純粹是一種屬於年輕人的好奇的旅行,這與他之後成為攝影師而在遠東、印度及墨西哥與美國的旅行有著本質上的不同,因為後者是有所謂而去的布列松顯然老成持重,因此他必須捉住瞬間,而前者的歐陸之旅只是飽食而遨遊,所以可以隨興而拍像是不繫之舟,可惜的是那些旅行照片多半已經亡佚,但其中有一張他早期的傑作不斷被討論,因為從那張照片中我們可以發現布列松的內化早已形成,他的感性與理性在他按下快門之前已經取得了和諧;從那張照片裡,我們已經可以隱約看見他日後在一九五二年所提出的決定性瞬間的端倪,而他最重視的幾何構圖在那張照片上也可以清楚地被發現,那張照片就是Behind the Gare St. Lazare, Paris 1932,照片中的男子正越過一個小水塘,照片的拍攝地在巴黎,「如果說是因為布列松銳利的眼睛捕捉到這張完美的照片,或說是因為布列松與生俱來的天賦造就了這張照片的韻律與完美的構圖,我們如何解釋那男子背後的海報,海報上有一個女性舞者似乎正在嘲笑那個越過小水塘的男子,我們或許把它歸因於布列松難得的好運,而布列松本人並不認為替照片尋找解釋是必要的。」 (Assouline 2005)。

關於年輕時代的旅行,布列松自己並不認為那是一種旅行,「布列松自己並不願意談論,他認為用travel(旅行)一詞無法形容他那個時期的周遊,他用move about這個詞解釋他當時的旅行,他當時緩慢地在歐陸遊走,盡可能地緩慢,時間的因素對他而言是最不重要的,他當時已經參透了如何忘我,當他抵達某地時,以最悠閒的速度閒晃,時間對他而言成了可有可無的存在,他盡情地體會與感受當地的人文風情,他總是在尋找可能的驚訝,卻不刻意期待驚訝的出現,他與機會有個邀約,但這邀約卻並非可以事先預訂的,他以一顆寬廣的心迎接任何可能的偶遇,他以這樣的心情鼓勵自己領略不同的經驗,這時期的布列松是無所謂而遊的,這種旅行看似缺乏意義,但實則恰好相反。」 (Assouline 2005)。

此時布列松的攝影與敘述的文體或是美學並不相關,換言之,布列松只是隨心所攝,但隨心的前提卻也有一種內化已經了然於心,他追求美,卻不造作,他揚棄了古典美學中老成的部份而另闢蹊徑,而這時期的布列松作品的確已經掌握了決定性瞬間的美感,他在西班牙捕捉到許多瞬間,也成為他論述決定性瞬間的基石,「根據布列松自己的說法,他認為美同時存在於喜劇與悲劇裡,因為我們的生活原本就是悲喜交集的,布列松所追求生活中的美感與他攝影的方法及技術都無關,他追求的是生命中的感動,因此當他旅行時,他會用上幾天的時間呼吸當地的氛圍,會腳踏實地的在當地行走,他就像是一隻鷹一般地看著週遭,這種自發性的尋求瞬間表現在許多方面上,對於他而言這就好像是遊戲一般。」(Assouline 2005)。

這時期的布列松已經開始不自覺地演練關於如何捕捉決定性瞬間的心法,他著迷於影像本身的魅力,對事件的原委,卻未必有興趣,對他而言他的瞬間所想展示的是真實的反影,為了達成這個目標,他練習隱身於人群之間,當同時期的攝影師依舊沉迷於老式的人物肖像照時,他則是攜著他的徠卡相機穿梭於街道與酒館之間,這時期的他作品中流露出一股超現實的氣息,他以徠卡相機速寫義大利及其他歐陸各國的風景與人文,旅行之後他偶爾在咖啡館展示他的作品,布列松自己並不認為他是個超現實的攝影師,不過他自認為他以徠卡相機捕捉到超現實的鏡頭。

回到法國之後的布列松陸續與許多人認識,他也開始沖洗所拍攝的底片,但關於暗房的一切卻並非是他所感到興趣的,他建立自己的暗房不是因為興趣,而是因為謀生的需要,不過幸好他有個德國朋友噶斯曼(Pierre Gassmann)對暗房的化學程序非常瞭解,這也解決了布列松的困境。

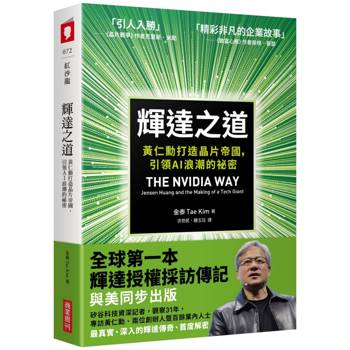

| FindBook |

有 6 項符合

灰色的隱喻:時間、機會、攝影與決定性瞬間的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

灰色的隱喻:時間、機會、攝影與決定性瞬間 作者:李昱宏 出版社:田園城市文化事業有限公司 出版日期:1998-06-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 110 |

二手中文書 |

$ 306 |

攝影理論 |

$ 310 |

攝影 |

$ 324 |

攝影理論 |

$ 324 |

攝影理論 |

$ 324 |

藝術設計 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:灰色的隱喻:時間、機會、攝影與決定性瞬間

書中內容源自作者多年的學術研究和攝影經驗,以少見的東方思維為切入點,藉由詮釋攝影的本質和緣由,連結至屬於東方的禪意概念,分享自己對攝影的熱情和身體力行之後歸納出的私房觀點。亦特別針對法國攝影大師布列松所提出的「決定的瞬間」(thedecisivemoment)概念,書寫自己的理論研究論證與反思觀察,與喜歡攝影的朋友一同體驗在灰色隱喻中的迷人魅力!

章節試閱

第八章 旅者的凝視「攝影的掠奪性在於其製造異化的功能,這點在美國早期的觀光裡尤其明顯,在一八六九年之後,當跨越美國的鐵路完成之後,攝影便已經征服了美國。」(Sontag 1979)。 「在低劣與魅惑之間擺盪是攝影作為一種娛樂的本質,除非攝影者將他的凝視鎖定在非常私人的觀察上,例如路易斯卡羅(Lewis Carroll)對拍攝小女孩情有所鍾,阿布斯對萬聖節的群眾感到興趣。」(Sontag 1979)。自從攝影被發明之後,它的演變便與旅行觀光有著直接的關聯,攝影不僅成了記錄旅行與觀光的方法,相機更成為旅行觀光時的必備工具。當我們的社...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|