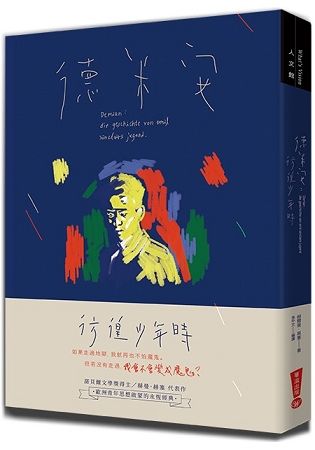

如果走過地獄,我就再也不怕魔鬼。

但若沒有走過,我會不會變成魔鬼?

諾貝爾文學獎得主 赫曼.赫塞 代表作

歐洲青年思想啟蒙的永恆經典

一隻鳥在孵化以前,蛋就是整個世界,牠得先毀了那個世界,才能開始飛。

在死去以前,你我身上無不沾著孵化那日的證明,黏漬、碎殼那些來自久遠時代的痕跡。有些從未蛻變為人,而是繼續當青蛙、蜥蜴和螞蟻;有些上半身有著人身,下半身仍是魚尾。

然而所有人都是源於大自然,源於自己的母親,以相同的方式來到世界上,甚至出自同樣的深淵。而當我們各自從深淵出走,努力邁向目的地,一路上或許能夠明白彼此,但真正能深刻了解的那個人,唯有自己而已。

| FindBook |

有 10 項符合

德米安:彷徨少年時的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 215 |

二手中文書 |

二手書 |

$ 255 |

Others |

$ 262 |

德國文學 |

$ 263 |

世界古典 |

$ 276 |

中文書 |

$ 298 |

小說/文學 |

$ 308 |

德國文學 |

$ 308 |

Others |

$ 315 |

世界古典 |

$ 315 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:德米安:彷徨少年時

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|