第一章 樺山資紀

1.征台急先鋒

首任總督樺山資紀是由陸軍轉任海軍將領的特殊人物,也由於此背景,使他成為當時日本陸、海軍陣營中,對台灣事務最具權威者。

因為早在一八七一年爆發牡丹社事件後,樺山即積極發展勢力,終於促成一八七四年日本的對台出征。是役後,他由陸軍少校晉升為中校。二十一年後,更以海軍上將的職銜,當上了台灣首任總督。

琉球︵現為日本沖繩縣︶在台灣的東北,再北上即是九州鹿兒島縣,舊稱薩摩藩。過去,薩摩藩出身的人,都對琉球親切異常。一八七一年,琉球漁民出海遇難,漂流到台灣南部,遭到原住民殺害,史稱牡丹社事件。翌年,消息傳回到駐在鹿兒島鎮西司令部的陸軍少校樺山資紀耳中,立即有了反應,本來準備向駐在熊本的上司——司令官桐野利秋——報告,桐野剛巧公出,於是他直奔東京,向同鄉老前輩西鄉隆盛,及其弟西鄉從道報告。從此,出兵台灣之舉遂逐漸醞釀,而樺山則擔任急先鋒的角色,親自來台灣探查一番。

西鄉隆盛︵一八二七∼一八七七︶在明治維新的過程中,最大的功勳是結合長州藩︵今山口縣︶的木戶孝允,締結﹁薩長聯盟﹂,進而與德川幕府代表勝海舟折衝,達成江戶︵東京︶無血開城的創世紀新頁,結束幕府統治時代,而日本也以此為分水嶺,邁向現代化國家之途。因此,西鄉隆盛素有明治維新元勳之一的地位,二弟西鄉從道也在兄長的光環之下,頗受提攜。

西鄉隆盛參與完成上述歷史盛事之後,即回到鹿兒島,從事藩政改革。一八七一年,日本進行﹁廢藩置縣﹂,打破原來分藩而治的局面,改由中央政府直接派任縣長。可以想見,要革除舊有各藩勢力,玆事體大,非借重西鄉隆盛,實不足以壓住陣腳,於是他﹁復出﹂上京,擔任新政府參議︵相當於閣員︶,翌年擔任陸軍元帥兼近衛都督,後升為陸軍上將,成為陸軍的中心人物。

樺山進京向西鄉隆盛報告時,就正好是西鄉﹁復出﹂的這個階段。

至於西鄉從道,則生於一八四三年,小西鄉隆盛十六歲,青年時代即追隨兄長參加討幕戰爭。一八六九年,他曾與山有朋共赴歐洲研究兵制,加上兄長的關照,使他逐漸在陸軍陣營中嶄露頭角。樺山向他報告上述事件時,他已升任陸軍少輔︵次長︶。樺山生於一八三七年,雖比從道多了六歲,可是在職位升遷上,他一直落後。而以這次事件為契機,樺山與從道的搭檔關係遂日漸密切。

琉球在中國王朝的觀念裡,一直是個朝貢的小王國,實際上它也是薩摩藩主的領地,從明朝開始,即呈現﹁明、日﹂兩屬的特殊狀態。樺山進京報告後,同年十月,日本便將琉球另行設藩,置於明治新體制內,並由日本外務省將此要旨通知美國駐日公使德朗︵G. E. De Long︶。而適巧在五年前,也就是一八六七年,美國商船Rover號也曾經在台灣遇難,當時是由美國駐廈門領事李仙得︵Le Gendre,後來明治天皇將其改名為李善得︶就近赴台與原住民交涉,並簽訂有利白人的條約,於是德朗遂將李仙得推薦給日本外交部擔任顧問,成為日本出兵台灣的導航員。

樺山這時候還不到﹁不惑之年﹂,猶在血氣方剛階段,對於擴張日本勢力躍躍欲試,甚至在自己的日記裡開闢﹁台灣記事﹂一欄,詳載出兵台灣的準備動作。他首先從美國人處理上述事件的經驗中得到下列結論:﹁台灣蕃地屬於支那主權外,由各社統領主宰。﹂︵註一︶不禁雀躍萬分。當時外務卿副島種臣在聽取李仙得的簡報後,也燃起﹁伐蕃﹂的野心。

一八七三年三月,副島出使清國,名為交換辛丑條約,祝賀同治帝親政,實際上是企圖獲得﹁討伐生蕃﹂的口實。副島此行也將把視察清國視為要務的樺山資紀列為隨行人員,一起行動。當該團從清廷獲得﹁台灣是化外之地﹂的說法後,人在北京的樺山資紀頓時意氣昂然,認為這是繼豐臣秀吉征韓以來,對外展現實力的大好機會,於是來不及等到該團正式活動於七月結束,他便率先在六月二十三日帶領四位成員——其中一名是水野遵,日後任台灣總督府首任民政局長——從北京出發,七月三日抵達上海,並在當地修函向西鄉兄弟強調清廷言明台灣是﹁化外之地﹂的事實經過。︵註二︶

樺山一行於八月二十三日抵達淡水,先在墨西哥裔英國領事館人員等的協助下,到蘇澳蕃地調查四十三天之久,十月返抵出發點——淡水。

原本按照樺山的計劃,十月出兵台灣,在氣候上已過了炎熱的盛夏,最為恰當,早先他即向西鄉隆盛兄弟表達過這個意見。因此當他回到淡水後,就一直引頸企盼日軍開拔到台灣,由他就地接應。

可是,西鄉隆盛自從收到樺山資紀的口信之後,對於是否出兵台灣,反而有了很大的轉變。當時,俄羅斯積極擴張在亞洲的勢力,清廷被迫簽定喪權辱國的條約。而繼清國的東北之後,俄羅斯的下一個目標就是朝鮮,而朝鮮自從明治維新以來,即屢次出現對日本不友善的舉措,於是西鄉隆盛打算以特使的身分前往朝鮮談判,而他心中的盤算是,如果朝鮮在日本的態度轉硬之後﹁暴殺﹂使節,即有開戰的理由,而這就是西鄉知名的﹁征韓論﹂的精髓。

對於此,日本中央核心團隊先以岩倉具視為特命全權大使——特使團的成員包括大久保利通、伊藤博文、木戶孝允等——在前述琉球漁民遭到殺害之後六日,出發前往美、歐訪問。西鄉隆盛留守東京,成為看守政府。過了年餘,到了一八七三年八月,西鄉隆盛終於獲得內閣會議通過,擔任遣韓大使,並上奏明治天皇。明治天皇生於一八五二年,這時候才二十二歲,以茲事體大為由,將這項任命案留待下個月岩倉使節團回國之後,再﹁熟議﹂一番。

而事實的演變是,岩倉一行於九月回日後,內閣會議便以﹁內治優先﹂否決了隆盛出使韓國一案。處此情勢,隆盛、副島等辭職下台,是為有名的﹁明治六年政變﹂。在此事件之後,與西鄉隆盛素有瑜亮情結的大久保利通,便因此居於上風。

可是,翌︵一八七四︶年元月,對時局發展感到不平的士族,襲擊了岩倉;隔月,佐賀發生暴動,而退隱在鹿兒島的西鄉隆盛也準備伺機而動。在當局的權衡之下,認為與其對內強行鎮壓,不如對外用兵,於是原已成懸案的征台之議遂重新被提起,而西鄉隆盛兄弟也重獲重用。四月,西鄉從道被任命為﹁台灣蕃地事務都督﹂︵遠征軍總司令官︶,而征台軍的徵募工作則委由西鄉隆盛出面就地調得八百名左右的壯丁。而原本與西鄉隆盛同進退的警界人物,也組織以原警察為主體的三百名徵集隊,在長崎與遠征軍會合。

從征韓轉變到征台,真是充滿戲劇性,政界人物勾心鬥角的特性也由此一覽無遺。

樺山資紀原先就積極想促成征台行動,沒想到信件到了西鄉隆盛手中,卻演變成征韓,如今又回到原點。在這段演變過程中,樺山資紀有如﹁隔岸觀虎鬥﹂般,滯留在台灣,靜待中央的新指示。既然錯過了他認為最佳時機的十月,於是同︵一八七三︶年十二月他便從高雄出發,經廈門抵達香港,再到上海,從日本陸、海軍人處探知日本本土的人事動向,再從上海搭乘﹁春日艦﹂,於翌年元月抵達福州馬尾、廈門、香港、廣東,然後回到廈門,於三月抵達高雄港,是為第二次進入台灣。

此後,樺山即與水野遵等人深入牡丹社調查,四月再到高雄,之後便由此北上,途經台南、嘉義、彰化、豐原等地。五月二日,他們一行人再從淡水出發,抵達基隆,七日與出征台灣的日本帝國軍艦﹁日進號﹂會合,將近年來的調查心得報告交給征台軍;二十六日才見到西鄉都督。這時候西鄉從道才三十三歲,即身負此重大歷史性使命,由此即可見西鄉兄弟、乃至薩摩藩閥的勢力。

日軍於六月一日動員約一千三百名軍員攻進牡丹社。他們從恆春半島近墾丁的車城進入,先到四重溪,再過兩旁對峙如門的隘口,即﹁石門﹂,進入牡丹。日軍曾在石門遭到頑強抵抗,至今仍留有古戰場紀念碑。

在這次征台之役當中,樺山資紀從頭到尾都擔任急先鋒的角色,因此在該出征軍於同年年底解甲歸田之後,他也晉升為中校,此後便官運亨通,一八八五年由陸軍少將升為海軍中將,翌年擔任海軍次官;當時的海相即為西鄉從道。至此,征台的﹁武勳﹂在個人的升遷上,便有了相對的意義。後來樺山資紀更接替西鄉從道,出任海相。

可是,現代的日本人對於出兵台灣卻有不同的解讀,在日本是否﹁師出有名﹂這個問題上,名作家司馬遼太郎即以﹁官製之倭寇﹂來形容這次征台之役,以喚醒現代人的省思。︵註三︶

日本為琉球漁民遭殺害而興師問罪,台灣原住民也有自己的說法,他們認為:自己的家園先遭到侵犯,採取防衛,極其自然。先前也曾遭外來船隻的攻擊。︵註四︶

總之,現代人的思維提示了另類的史觀,而檢視樺山資紀當年來台調查,由於來去自如,如入無人之境,且又得以長期滯留,因此益發堅定他對台灣是﹁化外之地﹂的想法,滋長了出兵的野心,對台灣子孫的﹁國防﹂概念也提供了省思的題材——自己不設防,不啻給對手製造機會。

樺山出任海相後,最﹁經典﹂的一幕是:一八九一年,為擴大海軍軍備,在國會上大言不慚﹁今日保護國家安寧,四千萬生靈的安全﹂,功勞全在﹁薩長政府﹂身上。︵註五︶

此話一出,全場譁然,但樺山依舊如故,持續發言,議長只好搖起警鈴。這是日本從一八八五年行憲召開國會以來,首次在議會上出現的搖鈴場景。而樺山如此公開表明擁護藩閥的演說事件,不但成為明治憲政史上罕見的一頁,也可從中看出樺山強勢的作風。

清日甲午戰爭爆發不久,海軍陣營陣前換將,由樺山出任軍令部長,因而享有戰功。在海、陸軍諸位將領當中,若論起與台灣的淵源,無人能出樺山之右,於是樺山成為首位台灣總督。

樺山治台,自然離不開軍人本色,在他短短一年又一個月的任期內,即動員了多達五萬名以上的部隊,在各地鎮壓台灣的抗日行動,一點也不手軟。

此外,樺山也深謀遠慮地於就任翌年三月推動﹁六三法案﹂︵以編號命名︶的立法,賦予台灣總督享有立法權、發布命令的法律根據,並讓總督專制得以落實;從此,台灣總督府可以恣意根據台灣的特殊狀況,不必考慮日本法令規定,逕自頒布各項嚴刑峻法,例如台灣人心目中最為懼怕的警察,有權逕行決定對民眾施予最高八十九天的監禁處罰,即是根據六三法案當中的第七條律令而來。

樺山本人是武官,駐守台灣的部隊由他親自統帥指揮,加上立法大權在握,享有特權,連日本的有識之士也對他頗為不滿。於是,撤廢六三法案便成為日後林獻堂等推動台灣民族運動的首要任務,直到一九二一年,才終於讓﹁法律第三號﹂取代﹁六三法案﹂。﹁六三法案﹂前後共施行了長達四分之一個世紀,︵註六︶由此足以看出這位首任台灣總督影響之深遠。

相較於對台人的嚴刑峻法,樺山總督在人事方面卻又溫情以待,﹁內舉不避親﹂成為一大特色:

——他的兒子樺山資英,擔任總督府秘書官,主要工作是參與海關接手、外事課長,曾記錄日軍在各地鎮壓抗日行動的經過。於來台的同年底即返回日本,後進入拓殖務省。︵當時的拓殖省大臣是日治時代僅見的副總督高島之助︶

——西鄉從道二哥吉二郎的兒子西鄉隆準,擔任參事官。

其中比較特殊的是西鄉隆盛的庶出長子西鄉菊次郎,他先擔任台南民政支部安平出張所所長,再出任基隆廳長,後來轉任宜蘭廳長。︵註七︶

隆盛早年在討幕運動過程中,曾經到過鹿兒島之南、琉球之北的奄美大島避風頭,有如流放般。當時他才三十二歲,已經略有聲名,來到島上之後,居民即將他奉為老師,敬重有加,並安排一名叫作愛加那的少女與他過著夫妻般的生活。由於當時隆盛名為菊池源吾,因此他們所生的兒子便取名為菊次郎。

依照當時的規定,愛加那無法到日本本土居住,因此菊次郎從小就在奄美大島長大。

之後,西鄉隆盛的功勳日漸顯赫,直到前述的明治六年政變,他才下野回到故鄉。一八七七年爆發了西南戰爭,他成為反政府的叛軍領袖,最後兵敗自刃,享年五十一歲。

在這次內戰中,菊次郎失去了右腳小腿,裝上義肢。由於當時他才十七歲,年紀尚輕,因此逃過了被處叛亂罪的命運。後來他赴美留學,歸國後先在宮內省擔任式部官,後來則在台灣成為日本第一個殖民地,與薩摩藩長輩樺山資紀的提攜下,來台任職。︵註八︶他在宜蘭廳長內,最大的治績就是修築堤防,解決了宜蘭河氾濫的問題,因此當他於一九○二年回日時,當地民眾無不夾道歡送,熱淚盈眶。後來當地更建了﹁西鄉廳憲德政碑﹂,﹁西鄉堤防﹂之名於是留存至今。

西鄉菊次郎回日後,出任京都市長,並以在台的治水經驗,開闢琵琶湖疏洪道,推動發電、自來水,與電氣鐵路等多元化事業,相當有建樹。顯然早年的﹁台灣經驗﹂的確有助於他的施政,績效非凡。

此外,西鄉隆盛的政敵大久保利通的兒子大久保利武,則擔任秘書官的職務。

總之,樺山有如鹿兒島大鄉長,對西鄉家族、大久保後代提攜有加,肇始台灣總督府特有的官場文化,也因此被烙上﹁為照顧鹿兒島同鄉而任用大批雇員﹂的印記。︵註九︶

樺山返日後,先後出任過內相、文相,一九○三年升為元帥,一九二二年過世,享年八十六歲。

他在文相任內曾有過一則知名的軼事:一名患有小兒麻痺的學童向他陳情說,因未上體育課即遭退學的規定,有失國家栽培人才之道,因為﹁頭腦﹂勝過殘障身軀。翌年這位學童便收到復學通知,日後更考進早稻田大學,畢業後追隨三井名人山本條太郎,戰後以擔任﹁日本化學﹂社長三十七年、會長十餘年的資歷,望重業界,且享有九十九歲的高齡︵日本稱為白壽︶,而這位人士就是原安三郎。︵註十︶

註釋:

註一:取材自毛利敏彥著,︽台灣出兵——大日本帝國ソ開幕劇︾第二十頁,中公新書,一九九六年出版。該書對樺山在出兵台灣的過程中所扮演的角色著墨甚多,而推翻原先的﹁內治優先派否決征韓,才演變成出兵台灣﹂的說法,明確點出係因西鄉與大久保的政爭而來。大久保一度在政爭中居於上風,但因顧及西鄉派的反應,才有征台之舉,無關內政優先的政策。本章主要取材自該書精華。

註二:取材自︽興味ソ台灣史話︾,第一頁,︿征台役シ樺山總督﹀。以及同註一,第八十七頁。

註三:同註一,第一三九頁。

註四:取材自︽聯合報︾,二○○四年十一月二十三日,文化版,以牡丹社事件引起日出兵一百三十週年為契機,屏東縣牡丹鄉舉辦研討會,首度由原住民表達心聲,也突顯一個事實:強權侵略他國,總是編造各種藉口,甚至詭計多端,但是根本說來,被侵入勢力範圍的一方,當然會按照自己的﹁遊戲規則﹂行事,以求捍衛家園。

註五:取材自松下芳男著,︽日本軍閥ソ興亡︾上冊,第一○六頁,芙蓉書房,一九八四年第一刷。

註六:詳見蔡培火、陳逢源、林柏壽、吳三連、葉榮鐘合著,︽台灣民族運動史︾,第二章第二節,︿六三法撤廢運動的始末﹀,自立晚報叢書。該法撤廢後,民族運動的重心轉為議會設置請願運動。

註七:取材自台灣經世新報社編,︽台灣大年表︾,第十六頁及同書相關記載,南天書局,一九九四年發行。

註八:取材自古野直也著,︽台灣軍司令部︾,第四十九頁,國書刊行會,一九九一年發行。

註九:取材自藤井志津枝著,︽日本治理台灣的計策︾,第六十七頁,文英堂,一九九七年出版。

註十:取材自︽私ソ履歷書︾,第一卷,︿原安三郎篇﹀,日本經濟新聞社出版。

2.與台灣淵源深厚的大久保家族

樺山總督任內對明治元勳西鄉隆盛的家族頗多提攜,其實對西鄉的政敵大久保利通的後代也一樣,他﹁照顧﹂鹿兒島同鄉到如此化解瑜亮情結的地步,真是日治史上特殊的一頁。

大久保利通在征台之役的角色扮演上,是於西鄉從道所率大軍滯留台灣的同時,以全權辦理大使身分,赴清國談判,且停留多達五十二天之久。

期間,樺山資紀曾奉西鄉從道的指示,從台灣出發,到天津與大久保會合,將征台的虛實提供給大久保作為談判的依據。談判的結果,日方取得約七十七萬日圓的賠償。

回程時,大久保並未直接返日,而是在廈門載了墓碑用的石材,並聘請當地工匠同船到台灣。他們於十一月十六日抵達瑯嶠︵今恆春︶,再到石門視察一番,十八日始搭船返回日本。

大久保如此來去匆匆,卻留下深遠的影響。西鄉從道撤軍後,便在車城附近的那塊石碑上打出﹁大日本琉球藩民五十四名墓﹂字樣,成為征台之役的見證物。二十一年過後,日本開始治台,首任恆春支廳長相良長綱即曾前來祭拜一番,而且從此每年行禮如儀。

到了一九二七年,在台灣的沖繩縣人將碑石修為﹁大日本琉球藩民墳墓﹂,略述當年日本出征台灣的經過,並刻上遇難者的姓氏,︵註一︶從此日本人即以掃墓為名﹁進出﹂台灣。

日本第一次出兵台灣時,在清廷的文武百官當中,以李鴻章的警覺性最強,曾指出日本將是清國永遠的大患。李鴻章生於一八二三年,比大久保︵生於一八三○年︶大七歲,以平定太平天國之亂躍上歷史舞台,在大久保赴清國之前四年,即一八七○年,甫就任直隸總督、北洋大臣,此後便總攬外交事務達二十五年。大久保前往清國之際,曾經刻意避開當時入北京之前,經過天津時必須先去拜會李鴻章的外交慣例,而選擇在談判有了結果之後,才到天津拜訪李鴻章。︵註二︶

一八九五年,決定台灣命運的︽馬關條約︾,即由李鴻章代表清廷赴日談判簽訂,而日方談判代表伊藤博文,則可說是大久保在政界的嫡系傳人。 李鴻章先後代表清廷與大久保、伊藤交涉,並在﹁宰相有權能割地﹂的情況下,把台灣割讓給日本;對照日本政界從大久保到伊藤的世代交替、新人輩出,即可反映出大清帝國的垂老之相。

至於大久保在內政上的強勢作為,則可從一八七七年於西南戰爭中除去政敵西鄉隆盛的事蹟中看出。然而,他的專制作為卻也引起士族們的反感,翌年︵一八七七︶即遭到暗殺,享年四十九歲。

大久保利通雖然英年早逝,其第二代卻多能稟承家學淵源,日後都有出色的表現,其中與台灣關係最深的,就是三男大久保利武。

大久保利武出生於一八六五年,時值父親奔走國事之際,從小即在鹿兒島鄉下長大,直到一八七四年,因﹁征韓論﹂失利的西鄉隆盛返回故鄉鹿兒島,始迫使與西鄉隆盛有心結的大久保家族遷居東京。於是,大久保利武先進入漢學私塾,再進入第一高等中學,畢業後赴美國耶魯大學深造——當時鹿兒島維新志士的第二代大多就讀該校,例如樺山資紀的長男樺山愛輔、松方正義的三男松方幸次郎等。

然而,跟這批新貴子弟不同的是,大久保利武並沒有一學成就歸國,而是又前往德國深造一番,先後進入海德堡大學、柏林大學等。一八九四年,以德文撰寫成︿日本地方制度及自治發達史﹀博士論文,並取得學位。同年返國,剛好遇到清日甲午戰爭爆發;他的精通外語以及﹁利通之子﹂的身分,使他備受長輩的關愛,翌年即到廣島大本營擔任翻譯官。日本治台後,他以﹁參事官心得﹂︵代理︶前往淡水對英國領事館進行通告,言明台灣已為日本據有,並要求引渡海關設施。後來他也兼任淡水支廳長。

大久保利武的主要任職為外事課長,負責與各國駐台領事交涉辦理外交事務,並處理與清國的關係、監督台灣的對外貿易。在當時的外國人心目中,他﹁是個文雅懇切的社交家,非常機敏,是日本的大改革者﹂︵註三︶,這些形容詞套在他父親身上,似乎也頗為貼切。

樺山資紀擔任台灣總督年餘之後即告下台,一八九六年九月接替板垣退助出任內務大臣,由利武擔任秘書官。內務省創設於一八七三年,首任內務卿即為大久保利通,而利通一向主張殖民地事務應由內務省管轄。

由於職務之便,利武對於迎接日軍的辜顯榮知之甚詳。利武比辜顯榮大一歲,兩人年紀相仿,對於辜顯榮常向樺山總督提供統治上的建言印象深刻。及至樺山回日後,辜顯榮每次赴日仍必先問候樺山起居,共同會餐,情誼匪淺。︵註四︶

此後,大久保利武歷任縣知事、大阪府知事,再回到中央農商務省,主掌產業行政。一九一七年

| FindBook |

有 6 項符合

台灣日本總督的圖書 |

|

台灣日本總督 作者:司馬嘯青 出版社:玉山社出版事業股份有限公司 出版日期:2005-11-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 200 |

二手中文書 |

$ 300 |

台灣研究 |

$ 300 |

人文歷史 |

$ 334 |

中文書 |

$ 342 |

社會人文 |

$ 342 |

歷史 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

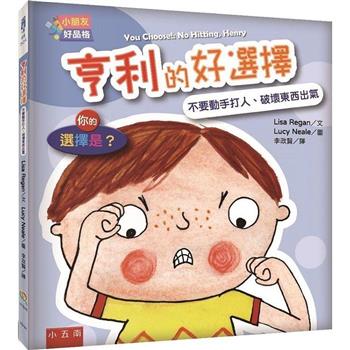

圖書名稱:台灣日本總督

日治時代,台灣在文官與武官總督的階段交替下,總共歷經19位總督的統治,而每個總督的不同出身與統治風格,都在在影響了施政的內容與治績。本書首次以突顯每個總督的不同性格與背景為主軸,從另一個角度審視台灣50年的日本統治史。

日治時代,日本中央政府前後派遣19位總督前來治理台灣,換算下來,平均每位總督僅在位二年半,可見「更動頻繁」是一大特色。如以總督出身分類,則可概分為初期武官總督、中期文官總督,以及末期武官等三個時代。

本書主旨在於將歷任總督的施政方針、建設台灣的背景、留下的治績等,做完整的回顧,並輔以襄助角色的事蹟,或留下的重大文獻,以解讀總督的成敗利鈍,好讓台灣人認清日治時代統治的本質,盡可能回歸史實的全貌。

其次,日治時代台灣人在異族統治下,進退應對之道各有巧妙,本書盡可能每一章都列舉相關知名人物的崛起、對應,以及命運改變的過程。這些人士的動向,具有指標作用與意義,也是時代的見證。

作者簡介:

司馬嘯青

本名廖慶洲,1947年生,台中縣人。

大同工學院工商管理學系畢業後,曾任職於大同公司。

1974年起,服務於《經濟日報》專欄組,歷任記者、專欄組副主任、採訪組副主任。

1995年退休後,曾任《管理雜誌》編輯顧問、《自立早報》財經證券新聞中心主任。目前專事寫作。

著有《王永慶與企業英雄》(文經社出版)、《當代成功企業家的故事》(聯經出版)、《日本過台灣》(文硯出版)、《人情義理》(哈佛企管出版),以及《台灣世紀豪門——辜振甫家族》、《台灣五大家族》、《台灣新五大家族》、《台灣企業家的日本經驗》、《台灣企業家的美國經驗》(以上五書皆由玉山社出版)等書。

章節試閱

第一章 樺山資紀 1.征台急先鋒 首任總督樺山資紀是由陸軍轉任海軍將領的特殊人物,也由於此背景,使他成為當時日本陸、海軍陣營中,對台灣事務最具權威者。 因為早在一八七一年爆發牡丹社事件後,樺山即積極發展勢力,終於促成一八七四年日本的對台出征。是役後,他由陸軍少校晉升為中校。二十一年後,更以海軍上將的職銜,當上了台灣首任總督。 琉球︵現為日本沖繩縣︶在台灣的東北,再北上即是九州鹿兒島縣,舊稱薩摩藩。過去,薩摩藩出身的人,都對琉球親切異常。一八七一年,琉球漁民出海遇難,漂流到台灣南部,遭到原住民殺害,史稱...

»看全部

商品資料

- 作者: 司馬嘯青

- 出版社: 玉山社出版事業股份有限公司 出版日期:2005-11-01 ISBN/ISSN:986737553X

- 裝訂方式:平裝 頁數:448頁

- 類別: 中文書> 歷史地理> 台灣研究

|