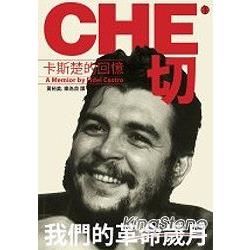

前言

蒙塔內.奧羅佩沙(Jes~#U00fas Montane+' Oropesa)

(編按)蒙塔內在古巴革命上有著舉足輕重的地位,不論是在一九五○年代對抗巴提斯塔獨裁政權,或在一九五九年革命到一九九九年逝世間的四十年。這篇前言是替本書第一版所寫,回憶一九五五年於墨西哥初遇切.格瓦

拉的經過。

由於卡斯楚在古巴生命受到威脅,一九五五年七月七日星期四,他從哈瓦那流亡到墨西哥,旋即結識切.格瓦拉。

一九五三年七月二十六日攻擊孟卡達要塞的一群生還者,被關在松島(Isle of Pines)直到五月十五日星期天才獲釋,但比原訂時間早了五十三天。我們想利用這次行動,激起全民武裝暴動。

在去墨西哥之前,人在哈瓦那的卡斯楚透過一些大眾媒體,展開大膽危險的政治對抗。他譴責巴提斯塔獨裁政府對攻擊孟卡達與巴牙莫(Bayamo)的罪行,對反對高壓體制者的迫害,對受害勞工的剝削,以及未給和平政治抗爭任何可循的標準。他要求政府立即舉行普選,用意是迫使獨夫巴提

斯塔露出煽動性鼓吹古巴民主開放的狐狸尾巴。

這些活動都經過精心規劃的策略,就是要打出獨夫的暴虐與罪惡本質。它也告知世人,自由不能靠政府施捨。政府被迫釋放我們,因為全國已展開運動,要求特赦政治犯。

不是所有政治勢力都能看清這個狀況,但是他們也不是全都願意為了解決日益蔓延的危機而付出一切代價。被推翻的前總統索卡洛斯有意重返古巴,這意味他放棄使用武力和急欲接受巴提斯塔所提「恢復正常」的條件,實際上只是無限期延長他的掌權。不管用什麼方式或各種理由,其他政治反對勢力也開始傾向接受談判,這絕非正面解決問題之道。

這就是當時卡斯楚發動戰略性政治爭鬥的情景。結果早可預見,因為他知道獨裁者容不下真正的反對勢力。正常政治爭議的所有可能解決方式逐一關閉。警察開始騷擾與逮捕卡斯楚最貼近的追隨者。他的胞弟勞爾被誤控進行恐怖活動而流亡海外。卡斯楚的電話遭到監聽,接到匿名的死亡威脅,不准參加大型公開活動、取消電台與電視的訪談節目,最後他能暢談理念的《街道日報》

(La Calle)也被迫停刊。

他早預見這一切,因此從我們獲釋當天就展開政治對抗運動之際,卡斯楚已獻身於另一個秘密任務,也就是醞釀籌組「七二六革命運動」(MR-26-7)這個堅實的地下組織,整合古巴最激進的青年,展開人民武裝暴動。七二六革命運動的功能是組織、培訓與供應武器給人民,進行對抗,而同時在海外組織並訓練一小支武裝部隊,回到古巴發動並領導革命戰爭。

一九五五年七月的第一個星期,卡斯楚前往墨西哥的特殊情況大致如此。同月,他結識年輕的阿根廷醫師格瓦拉,當時與他熟識的幾位古巴人已經叫他「切」。

切.格瓦拉來自瓜地馬拉,在一九五四年九月二十一日抵達墨西哥。他在一九五三年四月十一日完成布宜諾斯艾利斯大學醫學院的學業,六月十二日拿到醫師執照,七月六日便離開阿根廷首都與祖國,一去不返。我們攻擊孟卡達要塞當天(一九五三年七月二十六日),切.格瓦拉剛好在玻利維亞,十四年後他光榮殉道,替真正的國際主義者立下另一個身影長存的典範。

一九五三年十二月中,切.格瓦拉首度有機會結識數位參與七月二十六日行動的古巴人。他們流亡海外,當時留在哥斯大黎加的聖荷西。但切.格瓦拉真正理念上認同古巴革命是在一九五四年一月三日,他於瓜地馬拉結識「尼可」羅培茲

參與攻擊巴牙莫軍事要塞的行動,羅培茲設法脫身並在瓜地馬拉獲得政治庇護。巴牙莫行動是為了配合支援攻擊孟卡達要塞。二十一歲的羅培茲身高超過六呎但骨瘦如柴,他是最受愛戴的同志之一。由於家世貧寒,羅培茲沒受過太多教育,但他是卡斯楚年輕追隨者中思想最激進,同時精力充沛、膽識過人。他在哈瓦那食品市場打零工搬貨,也做各種雜活維持全家生計。

羅培茲最先告訴切.格瓦拉,我們的革命運動以及年輕律師卡斯楚在古巴領導的武裝行動。羅培茲與切.格瓦拉在瓜地馬拉結下深厚友誼,在墨西哥更是成為莫逆,直到我們乘坐格拉瑪遊艇前往奧連提省之後,一九五六年十二月八日羅培茲遇害才結束。

瓜地馬拉追求民主與民族主義的阿本斯政府被推翻後,切.格瓦拉前往墨西哥。十個月後他在古巴移民瑪莉亞.安東妮亞.龔薩雷茲家中初遇卡斯楚。切.格瓦拉曾寫到當時的情境:

從那裡(瓜地馬拉),我逃到墨西哥,當時美國聯邦調查局幹員四處逮捕與殺害每個威脅美國聯合水果公司(United Fruit Company)共同謀利的政府的人。我在墨西哥見過幾位於瓜地馬拉參與七二六運動的人,並結識卡斯楚的胞弟勞爾。他介紹我認識運動首腦,這時他們已在密謀入侵古巴。

當天我與卡斯楚徹夜長談。太陽升起時,我已成了他未來遠征軍的軍醫。事實上,在拉丁美洲長期征戰及在瓜地馬拉最後的一役,不用人勸我就會加入反抗暴政的革命,但卡斯楚留給我深刻而不凡的印象。他著手並完成不可能的任務。他深信,一旦他前往古巴,就必能到達,他就要展開鬥爭,透過鬥爭他會贏。我認同他的樂觀態度。必須採取行動、鬥爭、促成事情的發生,擦乾眼淚戰鬥。同時,讓祖國人民看到他們可以信賴,因為他說到做到,他發表名言:『到一九五六年,我們不是自由就是成仁』,並宣布在該年底前,他要帶領遠征軍登陸古巴某處。(摘自馬沙提〔Jorge Ricardo Masetti〕一九五八年四月在馬埃斯特拉山對切.格瓦拉的專訪,並載於馬沙提寫的《戰鬥的人與哭泣的人(我眼中的卡斯楚)》(Those who fight and those who cry〔The Fidel Castro I saw)〕書中。(譯註:馬沙提是阿根廷人,當卡斯楚還在馬埃斯特拉山區時就首先採訪卡斯楚的拉丁美洲新聞記者,後擔任拉丁美洲新聞通訊社(Prensa Latina)的第一任社長,是切.格瓦拉的好友。)

一九五五年六月十四日,也就是此次會晤前一個月,切.格瓦拉二十七歲,而卡斯楚在會晤幾天後,也就是八月十三日滿二十九歲。他倆屬於同一年代,但在實務與理念上一致,並隨著時間愈加契合,這方面的重要性超過結合他們的巧合。

切.格瓦拉並未大書那個時期的事,但相較於卡斯楚那時期發表的文件,他所寫的少許事,道盡兩人一見如故的同志情誼。

結識不久,卡斯楚以下文寫信給七二六運動領導人尚留在哈瓦那的我們:

指導我在此行動的規範唯有高度用心與絕對審慎,就像我們在古巴。我設法保持低調。你向東進一步,我往西進一步。我認為每件事都能如規劃般做得盡善盡美。

這也是我抵達時不公開發表聲明的原因。我這麼做也不合宜。只要有一個古巴人還能拿起槍桿子矯正問題,就沒有人有權在世界其他地方哭訴古巴的問題。如果要告訴墨西哥人我們令人羞愧的政治情勢,他們或將問我們古巴人該做些什麼。就像他們也有些羞於見人的事。如果在最壞情況下,未來人們會說我們為了完成不可能的事犧牲生命──但絕不至於說我們只能沒用地哭泣。

卡斯楚一九五五年七月十四日的聲明,不就說出之後我們在切.格瓦拉身上發現的相同人格與氣質嗎?同年八月二日在另一封信,卡斯楚寫到:

我想我將全面完成我的任務。就此而言,我是指不在此孤立的小房內寫信或聲明,而是指另個同樣重要的任務。簡單與謹慎,對於我之所為我樂觀以對。我也慮及在外之所為非常重要且敏感,因此我認命忍受離開的悲痛,並化悲憤為力量,熱切希望盡快回到古巴土地上奮戰。再一次,如果我們想望的事難以實現,我們孤掌難鳴,你們還是會看到我乘船持槍回到古巴某個海岸。

這是一九五五年夏,在墨西哥初遇切.格瓦拉的卡斯楚。一個是懷疑拉丁美洲政客(一個比一個會唱高調)有心追求民主,可以想見,心裡明白玻利維亞革命正在走回老路,並見證了瓜地馬拉初期民族主義努力受挫而痛心的切,見到像他自己的古巴青年流亡海外、生活困頓,會是什麼心情。卡斯楚已經試圖在自己的國家發動武裝暴動,被關、並以真誠信念、熱誠且充滿信心地談論革命大業,猶如已勝利完成任務,他有心在自己的祖國重新展開解放戰爭,即使沒有充分的經濟來源,也要在極端不利的條件下進行爭鬥。

我在一九五五年八月第二個星期進入墨西哥,是首次離開古巴。我銜命成立秘密印刷設備,為古巴七二六革命運動準備,我到墨西哥承接新工作,一方面替運動管財務,另一方面當卡斯楚的助理。

在墨西哥,獲得老大信任的一小群人中,我初遇切.格瓦拉。他很快就展現不凡的政治與個人魅力。由於當時是在海外工作,安全措施空前嚴密,了解這點,才能看出卡斯楚有多器重切.格瓦拉,在很短時間內拉他進入最信任的同志核心。卡斯楚沒看錯人。切.格瓦拉從未背叛這番信任。

我到達墨西哥後數天,也就是八月十九日,切.格瓦拉娶了在瓜地馬拉結識的秘魯經濟學家希爾妲.加德亞 (Hilda Gadea)。切.格瓦拉邀請我、他的兩位墨西哥醫師同事以及希爾妲的朋友委內瑞拉詩人露西拉.維拉斯奎斯(Lucila Velasques)當證婚人。婚禮在一個鄰近墨西哥市的提波茲左搭蘭小鎮的市區皇宮舉行。

我的妻子梅爾巴.赫南迪茲也到墨西哥後,我們和切.格瓦拉的關係日密,切、梅爾巴和我常一起出遊,包括位於墨西哥市的墨俄文化交流中心圖書館。

很多人說切有強烈的人道精神、很有個性、意志堅定、膽識過人、政治點子多、立志要建立一個更好的社會,不熱中物質生活;這些流傳坊間多年的說法,我實難再錦上添花。

但是,根據我對我們一起在墨西哥共處的記憶,我敢說當時跟在卡斯楚身邊的人,不論是在長途跋涉、累人的攀山越嶺、在布卡瑞里街(Bucarelli Steet)體育館訓練個人防身術,以及目標實習與游擊戰理論課程,沒有人比切更用心。為了上游擊戰課程,我們忍辱負重數月。

不僅如此,雖非古巴人,他也無條件地隨時與我們並肩爭取自由,帶給我們在革命中鼓舞人心的國際主義傳統。剛踏出校門時,他未去委內瑞拉找個高薪工作,反而去瓜地馬拉參與革命,雖然時間短暫;在墨西哥,好不容易在綜合醫院(General Hospital)謀到份工作及醫學講師的職位,揮別數月一貧如洗的日子,他卻又放棄誘人的物質享受、工作前景以及與妻小的平靜家庭生活,將自己奉獻給古巴人民。

一九五六年六月,卡斯楚、切以及其他二十多人被捕。卡斯楚命他在墨西哥夏戈市(Chalco)的拉斯羅沙斯農莊(Las Rosas Ranch)主持未來遠征軍的訓練。在所有人中,切最後才獲釋,但出獄卻回不了家。他還是要躲躲藏藏,不時搬遷,直到十一月二十五日他與遠征軍共乘格拉瑪遊艇前往古巴。

七月六日他寫給雙親的信描述了獄中心情,這是第一份文件他提到古巴及投入古巴革命:

比前些時──十分的早,一位年輕的古巴領袖邀請我加入他的運動,一個以武力解放他的國家的運動。當然我欣然接受。全心放在將回古巴的那些年輕人的體能訓練,過去數月我捏造我的專業工作。七月二十一日(我已一個月未回家,因為我在城外一個農莊),卡斯楚與一群同志被捕。他家中有我們的地址,所以我們最後都遭到圍捕。我的一份文件上證明我是墨俄文化交流中心的學生,足以認定我在該組織的重要性,父親友人們的通訊社,把事情炒成全球性的新聞。

鑒古知今,未來之事可分成兩大類:中期與當下。在中期的未來,我將參與古巴的解放。不成功便成仁 ……當下我不確定,因為我不知道會發生什麼事。要看法官如何處置我,如果我無法獲得其他國家的政治庇護,就很有可能被遞解出境到阿根廷,這或許有助於我的政治生涯。

無論如何,我都得接受新的命運,不管是持續坐牢或獲釋……

我們即將宣布絕食抗議不公平的拘捕,以及對我一些同志的拷打。我們的士氣高昂。

如果因為種種理由(我不認為會發生)我無法再寫信或不幸失敗,就將此信當成訣別信,雖不可歌可泣但真心誠意。我這一生尋找真理之路時斷時續,現在總算找到了,還多了個延續我生命的女兒,我回到原點。從現在起,我不會再把死亡當成挫敗,而是當成如辛克特(Himket)所說:「帶進棺木的只有壯志未酬人先死的遺憾。」(譯註:二十世紀土 耳其文壇最重要和最有影響力的詩人。)

切並未被遣返阿根廷,也未向其他拉丁美洲國家尋求政治庇護。他與我們在一九五六年十二月二日共乘格拉瑪遊艇抵達巴里克(Belic),奧連提省人煙絕跡的沼澤帶。十二月五日,他在第一場交戰中受傷,當天撤退時,如他自己所說,選擇子彈盒而不選醫藥箱,他選擇成為日後人們口中英勇游擊隊(Heroic Guerrilla)的命運。他是反抗軍草創時的第一位戰士,在馬埃斯特拉山便進階「最高階」少校並成為縱隊司令,在隨後兩年的戰爭中,他名揚古巴解放歷史紀錄。

卡斯楚如此深信切是游擊隊領袖與戰士,在馬埃斯特拉山鬥爭最關鍵之際,也就是一九五八年夏,敵軍對反抗軍第一前線展開攻擊時,又給了他另外兩個責任極為重大的任務:在前線籌組軍校,並在敵軍主攻的三個地區中指揮反抗區西部的防衛。執行此二任務,切再度證明值得信任。敵軍的進攻受挫後,情勢變成可以展開全國性的戰爭。卡斯楚命切指揮兩大游擊縱隊中的一支,執行向古巴島中央進軍的艱苦任務。一九五八年最後幾個月的成功行動是獨裁軍事失敗、革命成功的主因。

一九五九年一月一日革命成功之後,切把他的專長與精力用於振興我們國家的經濟、政治與社會的轉型,身兼數項要職,成績斐然。到一九六四年的六年之中,他使古巴社會從未開發、新殖民資本主義轉型為社會主義的理論與實務,貢獻良多,他和卡斯楚同為第三世界窮人發言。

一九六七年十月殉難玻利維亞,年僅三十九,正值權力高峰。難以想像失去他對世界革命運動的影響有多大。他替我們古巴人留下新人類的典範,少了他就不可能會有未來的共產主義社會。一如梅勒、芊費格斯,他是我們古巴青年的精神典範,但只有他的名字被特別列入我們的先鋒員兒童組織宣誓文:「我們要像切。」(We Will be like Che)

基於這些理由,我們應該讓世人知道他的事蹟。我認為本書將是當代革命文獻中的巨著,這自然激勵我替本書的英語讀者寫序。

一九八七年古巴荷西馬提外文出版社與澳洲大衛.杜許曼(David Deutsehmann)曾聯手出版《切.格瓦拉與古巴革命》(Che Guevara and Cuban Revolution)。與本書出版有相互暉映之效。

我相信本書將成為一本有心了解切的一生以及古巴精彩的政治經驗者的重要參考。本書收集了演講摘要、訪談以及我們總司令寫到切的部分。沒有人比卡斯楚更有資格深入評估切.格瓦拉。我們要知道,切本人就如此認定,在他一九六五年四月的告別信中強調他對卡斯楚的認同:

回想我過去的歲月,我相信自己是以正直的人格奮鬥並全力奉獻促成革命成功。我唯一重大的敗筆就是在馬埃斯特拉山初識你那刻起,對您沒有更多信心,未能即時了解您在領導與革命上的能力。

我的一生絢麗,在加勒比海(飛彈)危機那段璀璨而悲傷的時日,在你身旁我感受到我們人民的驕傲。當時政治人物就屬您最睿智。我自豪能義無反顧地追隨您、認同您的思維以及你對危險與原則的看法與評估。

世上其他國家需要我盡點力。我能前去但你不能,因為你承擔古巴元首的重責大任,該是我們道別的時候了。

信的內容在寫完後數月公諸於世,粉碎了國際反革命的齷齪宣傳,放言卡斯楚與切起爭執,切因此被迫不得再於古巴公開露面。過去三十年美帝主義與其同夥不斷造謠,用意就在傷害古巴革命,謊言總是激起憤怒,但以這次最為惡毒,因為它想污損我們歷史上兩位偉人獨特而深厚的友誼。

因為道出兩位不凡人物相識與結交的細節,卡斯楚寫的這本有關切的書也拆穿了這齷齪的謊言。同時,本書是對切最完整與連貫的蓋棺論定,道出他深厚的人文關懷,以及成為全球爭取公義者的堅毅的革命精神象徵,人性光輝終將普照。

蒙塔內.奧羅佩沙落筆

一九八九年五月於哈瓦那