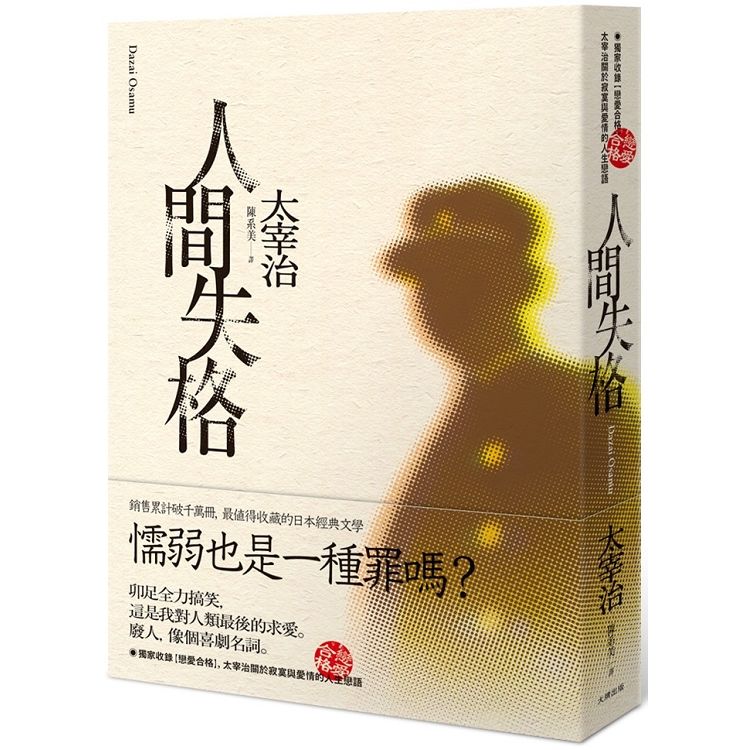

圖書名稱:人間失格

★ 獨家收錄【戀愛合格】──若想體會孤獨的滋味,去戀愛吧!

★ 資深譯者陳系美傾心打造全新譯本

★ 銷售累計破千萬冊,最值得收藏的日本經典文學──

★ 風靡百年的頹廢美學,無論是誰,都能在太宰治筆下尋得一絲共鳴

懦弱也是一種罪嗎?

卯足全力搞笑,這是我對人類最後的求愛

廢人,像個喜劇名詞

討厭的事,不敢說討厭;喜歡的事,也膽怯害怕像在偷東西,嚐盡了苦澀滋味,每一天都在難以言喻的恐懼裡痛苦掙扎。不懂得什麼是幸福,也不懂得如何與人類相處,更害怕被人討厭,所以一直帶著一張「搞笑」的面具小心翼翼地活著……

〈人間失格〉是太宰治最受矚目的巔峰之作,也是他半自傳性的最後一部作品。描寫主角大庭葉藏一生受「茫然」與「懦弱」所困,反覆質疑自我人生的意義,表面看似消極沉淪,內心卻一直努力在絕望中求取一絲生存的曙光。從年少的青春膽怯,至成年頹廢的自我放逐,經歷酗酒、自殺、藥物上癮,一步步走向毀滅的心路歷程。

「我連神都怕。我不相信神的愛,只相信神的懲罰。

我認為信仰,只是為了接受神的鞭笞,低頭走向審判台。

縱使我相信地獄,但實在難以相信天堂的存在。

啊,若神肯聽我這種人祈禱,我祈禱一次就好,一生一次就好,

請給我幸福。」

「膽小鬼連幸福都害怕,碰到棉花都會受傷,有時也會被幸福所傷。」──太宰治

《人間失格》的起點與終點,傾盡太宰治的靈魂與告白

透過主角葉藏的人生際遇,太宰治巧妙隱喻出自己的人生與內心世界。頹廢而又誠實,失格而又渴望幸福。回首一生,盡是苦澀。葉藏就像一面鏡子,映出太宰治與每個人的內心深處的軟弱、孤單、苦悶、悲傷。在太宰的筆下,每個靈魂都能獲得暫且懦弱的溫柔,不受世人的批判。

「我們認識的小葉,非常真誠,窩心體貼,只要不喝酒,不,就算喝了酒……也是個像神一樣的好孩子。」葉藏留予友人的最後記憶,彷彿讓太宰治與葉藏的影子完美疊合。1948年太宰完成〈人間失格〉後不久,同年他和仰慕他的女讀者於東京投河自盡,為自己與葉藏的人生完成最後一篇絕美的告別。

「千萬別絕望,那,容我先告辭了。」──太宰治

※獨家收錄【戀愛合格】──若想體會孤獨的滋味,去戀愛吧!

精選太宰治經典作品戀愛金句,分為四部曲『女人』、『男人』、『寂寞‧不安』、『愛‧戀』,

並搭配日文語錄,呈現出最真摯樸實的太宰治風貌。在這裡,你可以窺見太宰內心的卑屈苦悶、絕望無助、軟弱與矛盾,也能感受太宰的純真樂觀、浪漫善良、溫柔與誠實。

【戀愛合格】將呈現出太宰治最完整的文學魅力與思想精華,無論是資深太宰粉,或是初識太宰的讀者,皆能在太宰的文字尋得被理解的瞬間。

【太宰最愛的女人】

◎善變|女人會主動勾引你,又狠狠甩掉你;有些女人在人前藐視你,對你刻薄狠心,卻又在人後緊緊擁抱你;女人睡覺簡直像睡死了一樣,不禁令人懷疑女人是否生來睡覺的。──〈人間失格〉

◎純愛|只是單純地愛她而已。這樣不就夠了嗎?所謂純粹的愛情就是如此。女人在心裡默默追求的,也是這種專一真誠的愛吧。──〈小說燈籠〉

【太宰心中的男人】

◎勇氣│哪怕只是一朵蒲公英,也能毫不羞愧地送給對方,我相信這才是最有勇氣、最像男子漢的態度。我不會再逃避了,我愛妳。──〈葉櫻與魔笛〉

◎厚臉皮│戴上這個「厚臉皮」面具就放心多了,沒什麼好怕。厚臉皮,定定凝視這三個字,我覺得它變成精磨得發出黑光的鐵面具。堅硬有如鋼鐵,屬於男性的陽剛。說不定,厚臉皮是男人的美德。──〈厚臉皮〉

【太宰苦澀的寂寞‧不安】

◎愛的能力│縱使知道我受人喜愛,但我似乎缺乏愛人的能力。

◎情有可原│到底這世上真的有惡魔和惡鬼嗎?看在我眼裡,我只覺得每個人都善良軟弱,我無法責備別人的過錯。我覺得那都是情有可原。我沒看過真正的壞人。其實大家都差不多不是嗎?──〈誰〉

【太宰華麗的愛‧戀】

◎意志|戀愛靠的不是機會,我認為是意志問題。──〈機會〉

◎愛的資格│縱使沒有「被愛的資格」,人也應該永遠還有「愛人的資格」。──〈小說燈籠〉

作者簡介:

太宰治

本名津島修治,出生於青森縣北津輕郡金木町的知名仕紳之家,其父為貴族院議員。

1930年進入東京帝國大學法文科就讀,師從井伏鱒二,卻因傾心左翼運動而怠惰學業,終致遭革除學籍。1933年開始用太宰治為筆名寫作。1935年以短篇《逆行》入選第一屆芥川賞決選名單。並於1939年以《女生徒》獲第四屆北村透谷獎。但始終與他最想贏得的芥川賞無緣。

太宰治出生豪門,卻從未享受到來自財富或權勢的種種好處,一生立志文學,曾參加左翼運動,又酗酒、殉情,終其一生處於希望與悔恨的矛盾之中。在他短暫的三十九年生命中,創作三十多部小說,包括《晚年》、《二十世紀旗手》、《維榮之妻》、《斜陽》、《人間失格》等。曾五次自殺,最後於1948年和仰慕他的女讀者於東京三鷹玉川上水投河自盡,結束其人生苦旅。

譯者簡介:

陳系美

文化大學中文系文藝創作組,日本筑波大學地域研究所碩士,專攻日本近代文學,碩士論文《三島由紀夫《鏡子之家》論──以女性像為中心》。曾任空中大學日文講師、華視特約譯播,現為專職譯者。譯有:夏目漱石《三四郎》、三島由紀夫《鏡子之家》、太宰治《維榮之妻》、山田詠美《賢者之愛》、平野啓一郎《日間演奏會散場時》等書。

2019/04/08

2019/04/08 2019/04/05

2019/04/05