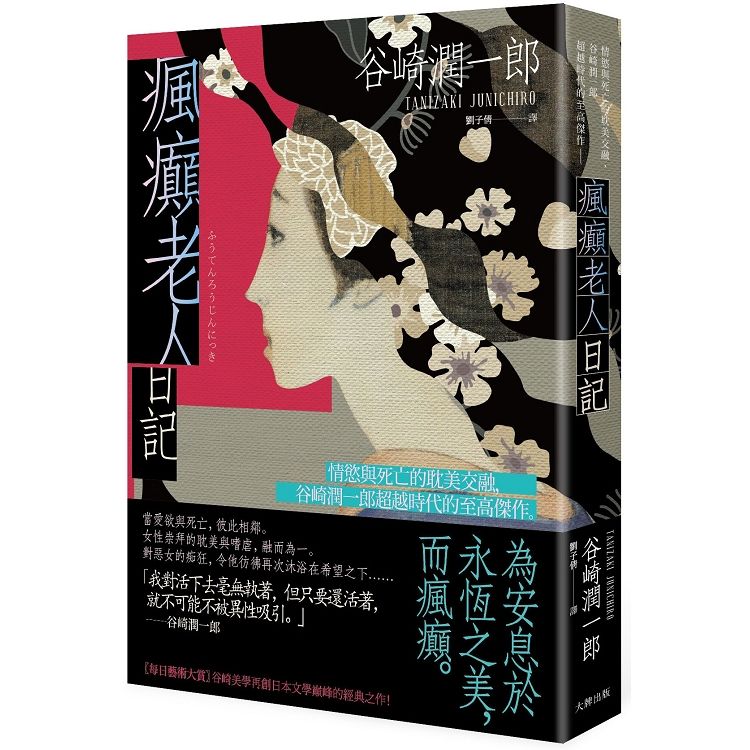

圖書名稱:瘋癲老人日記

──為安息於永恆之美,而瘋癲──

當愛欲與死亡,彼此相鄰。

女性崇拜的耽美與嗜虐,融而為一。

對惡女的痴狂,令他彷彿再次沐浴在希望之下……

★〔每日藝術大賞〕谷崎美學再創日本文學巔峰的經典之作!★

「我對活下去毫無執著,但只要還活著,就不可能不被異性吸引。」──谷崎潤一郎

疼痛越發劇烈,也越發爽快……

當人的欲望幾近無暇,在痛苦與醜陋之中,亦能觸及最神聖的永恆之美

日本耽美派文豪谷崎潤一郎,超越時代的至高傑作!

谷崎潤一郎在文學創作中追求耽美,肉體殘忍、痛切的快感和變態的官能慾望,作品時常出現「嗜虐」、「享虐」、「女體崇拜」、「戀物癖」等變態情慾。畢生追求欲望與感官之美的谷崎,在晚年開創了老人文學的領域,在官能崇拜上多加「生」與「死」的探索。完成《瘋癲老人日記》之時,谷崎與書中老人同為七十七歲,現實生活中同樣面臨病魔的折磨與對與死亡的恐懼,不難猜想,作者或許投射了大量個人心境在書中的老人日記。作品一推出,嶄新的創作形式與主題,引起日本文壇一片譁然,眾人無一欽佩谷崎美學無人能及的巔峰。他以超乎絕倫的才氣完美傳遞畢生的信仰──「女體崇拜與永恆之美」,堪稱最後傑作的《瘋癲老人日記》讓世人更能透徹了解一代文豪最精華「為美而生」的信仰與人性觀察。

★「谷崎潤一郎親手開拓了現代文壇一個不曾有人涉足的藝術領域。」——永井荷風

單單只是與颯子相處,間接的快感已足以令老人深深著迷。老人無法抗拒的想滿足眼前這名女子的所有要求,甚至不惜得罪妻子,豪擲三百萬圓買下奢華珠寶,只為了博得佳人一笑,也許還能再次親吻她那充滿蠱惑的小腿……最後,他只要再完成最後一個心願就好了。

作者簡介

谷崎潤一郎

1886年生於東京日本橋。東京帝國大學國文科肄業。1910年初試啼聲,發表短篇小說〈刺青〉、〈麒麟〉等,大受好評,從此登上文壇。作品多以女性崇拜、戀物癖、嗜虐等強烈慾念描寫作為基底,將感官美學推展至極致。日本文學界奉其為經典的唯美派大師。曾以《細雪》獲得每日出版文化賞及朝日文化賞,以《瘋癲老人日記》獲得每日藝術大賞,1949年獲頒日本文化勛章,1960年曾獲得諾貝爾文學獎的提名。1965年因腎病辭世。

代表作有《春琴抄》、《陰翳禮讚》、《痴人之愛》、《細雪》、《鍵》、《瘋癲老人日記》等。

譯者簡介

劉子倩

政治大學社會系畢業,日本筑波大學社會學碩士,現為專職譯者。譯有小說、勵志、實用、藝術等多種書籍。