【摘錄1】我們是誰?關於無國界醫生

◎獨立的國際醫療人道救援組織

無國界醫生(Médecins Sans Frontières)堅持無分種族、宗教、性別或政治,為受戰亂、流行病、傳染病和天災之害,以及遭排拒於醫療體系之外的民眾提供醫療援助,為的是救助生命、緩解苦困,以及協助人們重拾尊嚴。我們的團隊由醫療、後勤及行政等專業人員組成,他們絕大多數來自專案所在的國家。我們的行動遵循醫療道德,以及不偏不倚、中立與獨立的原則。此外,我們是一個非營利、自主管理的組織。

無國界醫生於一九七一年在法國巴黎成立。時至今日,我們數以萬計的人員,每年在超過七十個國家,為逾一千萬民眾提供醫療照護。

◎原則

要寫出激勵人心的話語來定義一個組織的使命,相對比較容易;要將原則付諸實行,就困難多了。無國界醫生身分認同和核心價值,是恪守不偏不倚、中立與獨立。自無國界醫生創立以來,一直遵循這些原則進行每一項工作,從醫療、後勤到財務等皆然。

◎不偏不倚

我們為有最急迫需要的民眾提供免費醫療,不論他們來自哪個國家、信奉何種宗教、隸屬哪個政治派別。唯一重要的是,他們是需要幫助的人。

◎中立

我們在衝突的情勢中,會前往民眾醫療需求最大的地方,而不會偏袒交戰的任何一方。在無國界醫生醫院的病房,你可能會看到互相敵對的受傷的百姓和士兵共處一室。任何戰爭行為和武器都不容許在我們的醫院內出現。

◎獨立

我們鮮少接受政府和政府間機構的資助,主要仰靠社會大眾慷慨解囊,收入有九成來自個人的小額捐款。因此,遭遇緊急情況時,我們不必等各國政府或其他機構撥款,或依靠媒體引起關注發動募款;可以完全基於需要迅速行動,拯救民眾的性命。

無國界醫生財務獨立,也代表我們提供的援助不會被用來達到任何政治或軍事目的。

◎醫療道德

無國界醫生的首要行動,是為最有需要的民眾提供緊急醫療援助。我們在工作時遵守醫療道德的規範,特別是在沒有對個人或群體造成傷害之下,履行照護的責任。我們也尊重病患自主、保密和知情同意的權利。我們維護病患的尊嚴,包括尊重他們的文化和宗教信仰。

依據這些原則,無國界醫生竭力為所有病人提供最好的醫療照護。

◎見證與發聲

「我們不確定話語能否救命,但知道緘默絕對等同殺人。」

詹姆斯‧歐賓斯基醫師(Dr. James Orbinski),無國界醫生(國際)前主席

對許多人來說,無國界醫生等同於在世界各地應對天災、戰禍和傳染病的緊急醫療團隊。但我們也致力透過見證,使危機受到關注,並引發公眾討論。也就是說,無國界醫生在提供醫療照護期間目睹救助對象的困境,會為他們公開發聲或私下表述,希望藉此減輕人們的苦痛,保障生命與健康,並維護對人的尊嚴。

無國界醫生於一九七一年成立,部分創始成員曾在奈及利亞內戰中為紅十字會工作。奈及利亞政府的蓄意政策,導致數十萬民眾命喪比亞夫拉戰爭。一群年輕法國醫師從當地回國時既沮喪又憤慨,因為紅十字會不公開表述當地狀況。他們聯合法國一家醫療期刊的記者創辦無國界醫生,除了在戰地提供援助,也要表述他們目睹的狀況,希望透過讓暴行曝光予以遏止。這群人拒絕當沉默的旁觀者,因為他們相信緘默會殺人,使旁觀者成為暴行的共謀。

行動與發聲,治療與見證,從無國界醫生創立至今,一直是關鍵。

【摘錄2】沒有硝煙的戰爭/趙卓邦(香港);賴比瑞亞,二○一四年

二○一四年三月,當幾內亞正式宣布伊波拉病毒感染爆發時,沒有人預見後續會如此嚴重。到二○一四年底,這個傳染病已在西非奪走近八千條人命,當中包括十三位無國界醫生的同事。無國界醫生的工作人員面對至少一半病患可能會死於伊波拉病毒感染,也尚未存在有效療法,,工作時無不擔心自己也受感染。趙卓邦是其中一人。

趙卓邦是來自香港的護理師,在二○一四年十一月前往賴比瑞亞,參與應對伊波拉的緊急計畫,在伊波拉治療中心的分流站工作。他在前一年加入無國界醫生,曾於巴基斯坦、葉門及孟加拉工作。

由於賴比瑞亞的醫療體系在伊波拉席捲期間受重大打擊,無國界醫生於二○一五年在首都蒙羅維亞設立小兒科醫院,專門為兒童提供醫護,包括外科服務。無國界醫生也在蒙羅維亞附近執行心理健康及癲癇治療計畫。

◎六個加號

在分流站的案頭上,放有一本分流紀錄簿,記載了所有求診者的資料,包括姓名、性別和年齡等等,當中最重要的伊波拉病毒感染化驗結果的一欄會先留空,待結果公布後,才會把它填上。

記得有一天,外展同事帶來了一家六口,分別是一個成人和五個小孩,最小的只有四歲,坐在姐姐的大腿上,口中還含著糖果,不知道發生了什麼事情。這一家有一位親戚因不明原因而死,懷疑是感染伊波拉病毒,而他們跟死者同住,更曾於喪禮時接觸過遺體,所以受感染的機會非常高。我照常逐一把他們的資料記下來,當寫到化驗報告一欄時,頓了一下,心中只希望這一家可以避過此劫,特別是那幾個小孩。

翌日,回到分流站,第一件要做的事,就是查看化驗報告。不幸的是,在化驗報告一欄中已被整齊地填上了六個加號,表示他們全家都確診感染伊波拉病毒,需要立刻接受隔離治療,我也只好在分流站內祝福他們早日康復。除了他們這一家,當日我也處理過十多個求診者,當中大部分都是確診者。我會樂觀的跟自己說,治療中心內多一個確診者,即社區少一個病患,來到治療中心的病患也會盡早得到合適的照護,對整個防疫工作是非常重要的。

老實說,我畫下加號時心情沮喪,然而,這也告誡我,只要每天仍有新感染個案出現,這場「沒有硝煙的戰爭」,尚未結束。

◎比保護裝備還要重的是……

在伊波拉治療中心內,區域嚴格劃分為高風險區、低風險區及外圍地帶(未知風險區)。只有醫護人員及認可的後勤人員方可進入高風險區內工作。每次進入,都必須穿上全套保護裝備及嚴格遵守防感染措施。一套完整的保護裝備包括外科手術衣及褲子、橡膠靴、兩副手套、口罩、頭套、圍裙、護目鏡及那件密不透風的保護衣,但這套保護裝備的真正重量卻遠不止於此。

我記得有次,當我穿好保護衣準備進入高風險區時,同事邀請我跟他們一起祈禱,因為我沒有宗教信仰,我說不用了,他們卻說:「來吧,我們是一隊的,一起祈禱,一起為對方送上祝福。」那刻,我再沒有理由推辭了。我們手挽手的圍成一圈,當中有人領禱,我什麼都不會,就只懂敬虔地合上雙眼。在完禱的時候,大家都會為對方送上一句:「Be safe.」(要安全。)這句「Be safe.」大家都說得很沉重。對,在這場抗疫戰中,全身而退是最重要的。

其實,祈禱的時間不算長,大約三十秒,但就在這短短的三十秒,讓我感受到同事在伊波拉治療中心內工作所承受的壓力有多大。我說過伊波拉抗疫是一場「沒有硝煙的戰爭」,當保護裝備著上了,高風險區的圍欄一打開,戰爭的序幕亦隨即揭開。最可怕的是,我們知道敵人就在裡面,但看不見也摸不著。恐懼源於未知,所以在高風險區內工作,要時刻維持高度警覺,放慢腳步,儘量減低犯錯的機會,那怕是極細小的錯誤也不容許,而唯一可以依靠的就是穿在身上的保護裝備。

同事向我說,他們擔心的不單是個人會否受到感染,最害怕是病毒會在不知不覺間依附在自己身上,繼而傳染給家人或社群。我非常明白他們的感受,因為香港在二○○三年也曾受非典型肺炎的侵襲,當時的醫護人員不敢回家,就是怕會將病毒帶返家中,令家人受到感染。這種心情,這份壓力,我在西非的賴比瑞亞體會到了。

這套保護裝備的重量,確實比戰爭用鎧甲來得更沉重,因為每個人都背負了守護自己、家人和國民健康的重任。

【摘錄3】大膽的承諾/陳健華(香港);敘利亞,二○一八年

在二○一八年,戰爭持續在敘利亞燃燒,致使數百萬民眾極度需要醫療和人道援助。無國界醫生能到達的地區很有限。敘利亞政府並未批准無國界醫生在該國進行救援,而在政府控制地區以外的行動,則因局勢不安全受到限制。

無國界醫生會進行獨立的評估來判定醫療需求和所需提供的援助。在經商討獲准進入的地區,團隊設立或支援醫院和醫療中心,並在境內流民營地提供照護。在無法到達的地區,團隊維持向醫療設施遠距支援,包括捐助藥物、醫療設備、救援物資和遠距訓練醫護人員等。

來自香港的陳健華是外科醫師,二○一一年加入無國界醫生,曾三度前赴巴基斯坦,並在南蘇丹參與救援任務。他於二○一八年二月到四月重回敘利亞救傷扶危。

◎重回敘利亞

十八年後重回敘利亞領土,感觸實在良多。

西元二千年,我還是個醫學院一年級生。學期結束後,花了近兩個月打過不同的暑期工。日間分別當上速遞送貨員及跟車倉務員,晚上替中學生補習應付香港中學會考和香港高級程度會考。好不容易賺到了些盤纏,隨意地買了張特價機票,數天後便大膽背上行囊,花了近兩個月由土耳其經敘利亞、以色列、約旦,一直流浪到埃及。當年的敘利亞還沒有戰事發生,境內一片和平。走在街上當地人都會向你報以微笑問候,有的會跑過來跟你握手,途經公園時正在野餐的家庭更會主動的邀請你跟他們一起用餐。敘利亞便從此成為我最喜愛的國家之一。

不幸的是,過去七年的敘利亞已經被戰爭蹂躪得面目全非,從新聞看到的景象更是不堪入目。當無國界醫生提出這次位於敘利亞東北部的任務時,我二話不說便答允了。真的很希望為這個我十分喜愛的國家,作一點點的貢獻。

從香港出發,再轉飛多個國家,前後足足花了十整天才抵達這個位於敘利亞東北部的專案所在地!十天,足夠我去一趟歐洲享受長假了!到底,這些光陰會否白花呢?十八年後的敘利亞到底會是什麼樣的光景呢?接下來的兩個月我將一一得到解答。

這次的無國界醫生的救援任務,位於敘利亞東北部,名叫塔勒艾卜耶德的小鎮,接壤土耳其。在我出發前,敘利亞邊境發生衝突,經常能聽到兩軍開火的聲音,所以氣氛十分緊張。

我們的醫院除了接收小鎮的病人,最大的工作量來自一個名叫拉卡的城市。拉卡位於近二小時車程以外,原由伊斯蘭國控制。二○一七年十月,敘利亞民主力量和美國領導的聯盟奪下拉卡。不少為了逃避衝突而離開拉卡的居民也陸續返回家鄉。可是,已成廢墟的拉卡有大量地雷及不同類型的爆炸裝置,當居民回家後便不斷發生爆炸受傷的意外,而爆炸源頭也層出不窮。在我們接收過的個案中,有誤踏地雷,有在打開冰箱時引爆裝置,有在清潔家居時觸發埋在地毯下的炸彈,更有在揭開糖果罐時引爆的。簡單來說,日常生活、起居飲食都能隨時致命。居民要不選擇離鄉背井,要不就回家過上提心吊膽的生活。

◎我保證他不會一夜間痛失兩名兒子

彷如平常的一個晚上,我們接收了從拉卡送來兩名被炸傷的傷患。其中一位十歲的男孩,身受重創,瞳孔放大(極可能是腦出血),上身充滿皮下氣腫(即身體中含有空氣的器官,常見如肺部破裂受傷,空氣隨之由內走到皮下組織),腦部及肺部有嚴重的受傷的症狀,急救一段時間後即證實死亡,回天乏術。

另一名八歲的傷患傷勢比較輕,一直在哭,顯示其生命徵象較穩定。(能夠哭泣、說話、活動等,即生命徵象比較穩定,能初步排除氣道受阻、呼吸停頓及血壓低等危急狀況。這是我們接收大量創傷病患時,用作緊急分流的重要指標。)我替他作初步評估後,跟他那一直在擔心得哭個不停的父親詢問事發經過,赫然發現眼前的他竟然是兩位傷患的父親!不,應該說是一位傷患、一位死者的父親!我未來得及向他宣布他大兒子的死訊,因為當刻最重要的,是確保他的小兒子平安無事。他指兒子兩人在街上玩耍,在地上撿到一件「玩具」,不一會「玩具」發生爆炸。在救護車內大兒子一直陷於昏迷狀態,小兒子則哭個不停。

我隨即為小兒子作詳細檢查。他臉上布滿灰塵,有輕度燒傷,腹部微微脹痛,有腹膜炎(即腹腔內有器官受傷並發炎)的跡象,但沒有嚴重外傷。超音波檢查發現腹腔內有積水,在正常情況下,腹腔內不會有積水。如果發現創傷病患腹腔積水,便很可能是內出血或器官破損的情況。故此,我們需要為他安排緊急手術。

跟他父親詳細解釋過手術的需要及風險,簽過手術同意書後,最為難的時刻到了,就是要向他宣布那個難言的壞消息!我哽咽地說出大兒子已離世,他聽過後嚎哭起來,一度失控抱著大兒子的屍體,邊哭著、邊吻著。我看在眼裡,心酸得難以形容。待他稍稍平復後,我忍不住向他保證,他不會一夜間痛失兩名兒子,我一定會把他的小兒子救回來。雖然醫師不是神,我沒有起死回生的能力,把所有病患都治癒,而這個承諾我也可能兌現不了,但那一刻,打從心底就是要說出來。我不肯定這個承諾是單單為了對這位喪子之父所作的鼓勵或安慰,還是對我自己必須要竭盡所能的鞭策,很可能,這只是每個有惻隱之心的人,在那一剎那都會由衷地說出來的話。

他捉緊我的手,口中不停的道謝,直至目送我們步入手術室。

剖腹手術開始,我發現小兒子的小腸有一處穿孔,幸運的是,其餘的器官都完好無缺。我替他的小腸修補好破損,清洗好腹腔積液,縫合傷口完成手術,然後第一時間跑出去跟他父親報個平安。

一直在哭著喃喃唸經祈禱的他,甫見到我臉帶笑容,便知道我沒有令他失望。我也再為他作了個保證,說他必定能夠牽著小兒子的手,步出醫院回家去,他悲傷的眼淚霎時轉化為欣慰的淚水。但願我這點點的綿力,能為他暫時撫平喪子之痛吧!

經過數天的治療,小兒子逐漸地康復。父親慢慢的露出開懷的笑容,牽著小兒子到處走。今天,他們手牽手地出院,而我也兌現了我的承諾。

| FindBook |

有 14 項符合

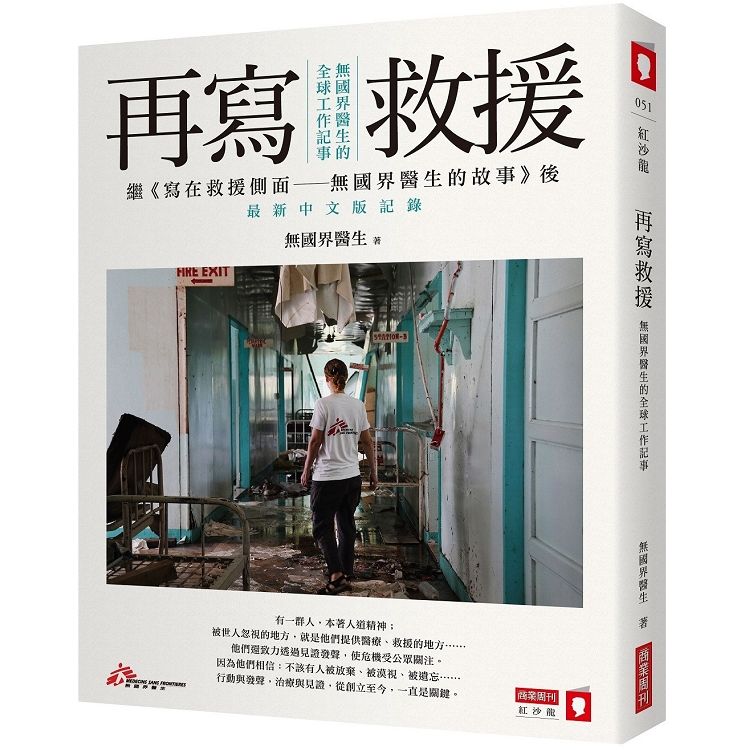

再寫救援:無國界醫生的全球工作記事的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:再寫救援:無國界醫生的全球工作記事

被世人忽視的地方,就是他們提供醫療、救援的地方……

他們還致力透過見證發聲,使危機受公眾關注。

因為他們相信:不該有人被放棄、被漠視、被遺忘……

行動與發聲,治療與見證,

從創立至今,一直是關鍵。

生活在醫療資源充裕、醫療環境健全的台灣,我們很難想像世界各地有許多地方突來天災、內戰頻仍、經年飢荒、醫療資源匱乏……,這些被遺忘的世界角落的傷病人民,該向誰呼求援助,該如何傳達身處的困境?

無國界醫生,就是願意通過重重艱難,到現場進行緊急醫療援助、並且為其見證與發聲的人。

自一九七一年成立,由醫療、後勤及行政等專業人員組成的國際非政府組織無國界醫生,針對天災、武裝衝突、流行病與傳染病、被排拒無法獲得醫療照顧這四大主題,不分種族、宗教、信仰和政治立場,為身處困境的人們提供醫療照護。

他們設法排除重重阻礙進入,抱持著任何人都有權接受人道醫療救援的信念,深入前線以及資源極度匱乏的地帶,幫助那些最沮喪和絕望的人。提供醫療照護期間目睹救助對象的困境,會公開發聲或私下表述,希望藉此減輕人們的苦痛,保障生命與健康,並維護人的尊嚴。

本書由無國界醫生現身說法,收錄成立宗旨、四十多年來大事記、珍貴的照片及十八個前線救援人員的故事。透過實地工作的醫師、心理治療師、護理師、後勤人員……的工作點滴,如實展現無國界醫生成員的親身經歷、時時面對不為外界所知的事件及災難,不畏艱苦、救傷扶危的同時,也真摯地書寫參與行動者本身的心理感受。

宛如一場不一樣的深度行旅,帶讀者同歷多年來無國界醫生的工作,如何懷抱理念,在天災人禍、重重阻撓下依然堅持。您將看到無國界醫生對人道救援強烈的信念,也看到扣人心弦的故事;讀來會為之心痛、為之落淚,也會窺見生命的真諦……

●二○○八年受風災的緬甸三角洲,來自新馬的前線心理學家李曼寧遇上與家園被淹沒、家人失散、兩個妹妹不幸死亡的女孩艾蘇,艾蘇的精神狀況並不穩定……

●二○一四年賴比瑞亞伊波拉病毒感染爆發,來自香港的護理師趙卓邦眼見一家六口的化驗報告簿填上六個加號……

●二○一一年來自台灣的外科醫師趙鈞志,在南蘇丹剛接生完一對龍鳳胎,就面臨另一位十五歲女孩因惡性腫瘤而停止呼吸。

●二○一八年敘利亞受內戰蹂躪,東北部小鎮塔勒艾卜耶德處處地雷,來自香港的外科醫師陳健華救活一位被炸傷的男孩——但男孩的哥哥搶救片刻即死亡。

●二○一八年印尼蘇拉威西島強震,同來自印尼的朗怡.威蘭提卡.蘇拉吉醫師遇上一位腿骨折的母親,她說:「現在我沒事了,但我失去了我七歲的兒子,他被埋在廢墟裡,發現時已經斷氣。」

無國界醫生救援任務的現場,我們可能一輩子也不會知道、也無法想像。本書將讓我們看到無國界醫生工作人員們如何迅速到達緊急現場,給予許多身陷苦難、傷病中的人實際的援助,以及最寶貴的希望……

◎本書特色

1.國界不是藩籬:無國界醫生超越疆界的醫療救援記錄

本書收錄無國界醫生四十年來的大事記、珍貴的照片及故事,透過前線人員親筆記錄,深入了解無國界醫生懷抱人道精神、不畏政治、經濟和宗教勢力阻撓,至世界各角落援助傷病者的工作點滴。

2.需要的地方,就是他們抵達救援的地方

世界各地發生戰亂、饑荒或天災……有大批傷病人無人聞問,無國界醫生就進入提供立即的醫療支援。他們設法排除阻礙,抱持著任何人都有權接受人道醫療救援的信念,進入每一個需要的地區,提供醫療照護。

3.獲得諾貝爾和平獎榮銜

無國界醫生多年來援助危難中的人們,一九九九年獲得諾貝爾和平獎殊榮;而無國界醫生將此獎獎金用於啟動「病者有其藥」運動,旨在推動救命藥物、診斷工具和疫苗的可及性和研發。

4.生有時、死有時;殺戮有時,醫治有時;哭有時,笑有時;這是一本讓人窺見生命真諦之書

書中娓娓道來的敘利亞戰火、南亞海嘯、西非伊波拉病毒感染爆發、加薩走廊救援……真實故事;有人不幸身死、有人幸運獲救、有孩子在困境出生;看盡最壞的惡與最美的善,生命有時脆弱、有時強韌,但無國界醫生不放棄。讀者會為之心痛、為之落淚,也會想通許多關於生命的事。

作者簡介:

無國界醫生

無國界醫生是獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、流行病、傳染病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助,目的是救助生命、緩解苦困,以及協助人們重拾尊嚴。作為一個人道救援組織,無國界醫生只會基於人們的需要提供援助,不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

從一九七一年成立至今,無國界醫生已發展成全球運動。數以萬計的醫療、後勤及行政等專業人員組成的團隊,每年在超過七十個國家為逾一千萬民眾提供醫療照護。

無國界醫生於一九九九年獲得諾貝爾和平獎。

章節試閱

【摘錄1】我們是誰?關於無國界醫生

◎獨立的國際醫療人道救援組織

無國界醫生(Médecins Sans Frontières)堅持無分種族、宗教、性別或政治,為受戰亂、流行病、傳染病和天災之害,以及遭排拒於醫療體系之外的民眾提供醫療援助,為的是救助生命、緩解苦困,以及協助人們重拾尊嚴。我們的團隊由醫療、後勤及行政等專業人員組成,他們絕大多數來自專案所在的國家。我們的行動遵循醫療道德,以及不偏不倚、中立與獨立的原則。此外,我們是一個非營利、自主管理的組織。

無國界醫生於一九七一年在法國巴黎成立。時至今日,我們數以萬計的人...

◎獨立的國際醫療人道救援組織

無國界醫生(Médecins Sans Frontières)堅持無分種族、宗教、性別或政治,為受戰亂、流行病、傳染病和天災之害,以及遭排拒於醫療體系之外的民眾提供醫療援助,為的是救助生命、緩解苦困,以及協助人們重拾尊嚴。我們的團隊由醫療、後勤及行政等專業人員組成,他們絕大多數來自專案所在的國家。我們的行動遵循醫療道德,以及不偏不倚、中立與獨立的原則。此外,我們是一個非營利、自主管理的組織。

無國界醫生於一九七一年在法國巴黎成立。時至今日,我們數以萬計的人...

顯示全部內容

目錄

前言一。八○/二○法則/劉鎮鯤(受訪)

前言二。一口乾淨的水井/鄭巧鈺(受訪)

第一篇 關於無國界醫生

我們是誰?關於無國界醫生

‧獨立的國際醫療人道救援組織

‧原則

‧不偏不倚

‧中立

‧獨立

‧醫療道德

‧見證與發聲

‧大事記

第二篇 無國界醫生的故事

天災

‧醫療設備被沖走了/韋達莎(菲律賓)

‧在伊洛瓦底江三角洲的反思/李曼寧(馬來西亞/新加坡)

‧洗滌心靈的尼泊爾/梁瀚臻(香港)、柴溪(中國大陸)

‧讓我心碎的三重災害/朗怡‧威蘭提卡‧蘇拉吉(印尼)

武裝衝突

‧大膽的承諾/陳建華(香港)

‧...

前言二。一口乾淨的水井/鄭巧鈺(受訪)

第一篇 關於無國界醫生

我們是誰?關於無國界醫生

‧獨立的國際醫療人道救援組織

‧原則

‧不偏不倚

‧中立

‧獨立

‧醫療道德

‧見證與發聲

‧大事記

第二篇 無國界醫生的故事

天災

‧醫療設備被沖走了/韋達莎(菲律賓)

‧在伊洛瓦底江三角洲的反思/李曼寧(馬來西亞/新加坡)

‧洗滌心靈的尼泊爾/梁瀚臻(香港)、柴溪(中國大陸)

‧讓我心碎的三重災害/朗怡‧威蘭提卡‧蘇拉吉(印尼)

武裝衝突

‧大膽的承諾/陳建華(香港)

‧...

顯示全部內容

|