Ch.2 論文架構篇

第○9問 「問題意識」是什麼?

問題意識是指,研究者從事論文寫作時,應具備的以解決問題為核心的觀念。基本上,任何有價值的研究,都應該是以解決問題為起點,不管是理論上的問題或者是實務上的問題,至於研究的最後目標也是提出解決問題之建議。這種觀點放諸社會科學或是自然科學都是一樣的,不能也不應該被挑戰。

反之,如果研究中沒有問題意識,論文通篇只是東抄西抄、哼哼啊啊、無病呻吟一番,沒有結論也沒有建議。如果是這樣,建議去寫散文或寫小說,比較不適合從事學術研究。

因此,研究者一開始最好的做法是從蒐尋問題做為出發點,先自行審酌此一研究領域或範疇內有哪些問題?這些問題是否已經得到解決?如果沒有,就有進行研究的契機。

提煉問題意識,需要深度思考。思考能夠激發研究者的想像力,最大的功用是有助於問題的釐清,找到真正的研究問題。所以,研究者需要養成深度思考的習慣,面對經驗現象,首先進行描述思考,所見的經驗現象,反映的是什麼?經驗現象如何組成?參與其中者是什麼?進一步則思考這些經驗現象形成的原因是什麼?它們可能會有什麼影響?這些影響會造成什麼問題?最終再思考這些問題可能有那些影響?解決這些問題之道可能有那些?

問題意識的產生,首先是研究者注意力的引發,進而產生問題意識。問題意識引發的歷程,先從潛在刺激引發研究者注意開始,進一步潛在刺激轉化為有效刺激,最後形成問題意識,踏出成功研究的第一步。

學術論文必須講究深刻的問題意識,基礎建立在研究者對研究問題本身的廣泛認識和了解。研究者最忌諱的是,隨意從學術期刊或學位論文中捕捉變項,加以組合拼湊,恣意尋找研究對象,即開始進行研究,如此將會混淆學術研究的本質,完成的論文也會成為不折不扣的學術垃圾。

第○10問 「期刊論文」的章節如何安排?

「期刊論文」的章節安排要從APA談起。

APA出版手冊(Publication Manual of American Psychological Association)是目前應用最廣的出版手冊,它主張的論文寫作格式成為許多學術期刊的寫作範本。APA將學術性論文分成五種類型:實徵性、評論性、理論性、方法論、個案研究。五種論文類型的區別主要來自於學術領域、研究目的,和研究方法的不同,類型的選擇並不保證最終論文品質的好壞。

大學系所常因學術領域的不同,而有論文類型傾向的差異。例如,教育與心理學門的研究所偏重於實徵性論文,法律學門研究所則偏多評論性論文,管理學門研究所則個案研究型論文日漸增多。

如果是實徵性論文,章節架構基本上是從「IMRD格式」推衍而來。IMRD指的是Introduction(緒論)、Method(研究方法)、Results(結果)、Discussion(討論),加上前文的Abstract(摘要)以及文末的References(參考文獻),就構成完整的期刊論文之架構。

學術性期刊因為是定期出刊,篇幅較小,一般只接受上述「IMRD」的論文形式。所以,如果你要發表的是實徵性期刊論文,論文結構的基本模式如下:

摘要

一、緒論

二、研究方法

三、研究結果

四、討論

參考文獻

上述的論文基本結構,有邏輯的先後次序基礎。就本文來看,先有緒論,然後是介紹本研究所使用的方法,接著推衍出研究的結果,最後以討論做結。原則上,在不更動前後邏輯的前提下,研究者可以因應個別研究論文的內容,以及表達呈現的需要,適當的調整節次及內容,仍會符合一般期刊論文的撰稿要求。

第○11問 「學位論文」的章節如何安排?

「學位論文」的章節安排也是要從APA談起。

APA出版手冊的主要目的是提供期刊論文當指引,而不是指導碩博士論文如何撰寫。相反的,APA出版手冊說得很清楚,碩博士論文應滿足該研究所的特定要求,碩博士論文的生命遠比期刊論文要長久。

因為碩博士論文的生命十分長久,一定會超過作者的生年紀錄,所以論文內容必須要完整,研究歷程也要交代清楚,不能只以「IMRD」的簡約方式呈現。表2-1是一個完整的論文章節安排,適用社會科學各領域。

表2-1 學位論文章節示例

章 別 節別 主 題

第一章 Introduction緒論

一

二

三

四

五 Research Background Information 研究動機(研究背景)

Research Purpose 研究目的

Research Questions 待答問題

Defining Concepts名詞釋義(定義概念)

Limitations of the Study 研究限制

第二章 Literature Review 文獻探討

一

二

三 Concepts 概念

Literature Review理論文獻評介

(視需要增添節次)

Research Review 相關研究評析

(視需要增添節次)

第三章 Method研究方法

一

二

三

四

五

六 Research Design研究架構 (或研究設計)

Research Hypothesis 研究假設

(視研究需要)

Subjects/Participants 研究對象

Materials/Instruments 研究工具

Data Collection Procedure 資料蒐集程序

Data Analysis 資料分析

第四章 Research Results and Conclusions研究結果與討論

一

二 Research Findings 研究結果

Review of Research Findings 研究結果討論

2.1 Giving a Possible Explanation for the Results詮釋研究結果

2.2 Comparing with Those of Other Studies與其他研究比較

2.3 Suggesting Implications/Applications結果之意涵啟發/應用

第五章 Discussion結論與建議

一

二 Conclusions 研究結論

Suggestions 研究建議

2.1 for Applications實務上的建議

2.2 for Future Research未來研究建議

第○12問 「研究動機」、「研究背景」、「研究目的」、「待答問題」應如何撰寫?

就論文寫作而言,邏輯的推衍很重要。研究的起始點是研究者的研究動機,繼之是探討研究的背景,然後歸納出研究目的,再以研究目的為基礎,發展出具體的待答問題。

研究動機是指進行研究的理由,敘寫上有幾個大方向:一是學術上的理由;二是實務上的理由;三是個人興趣。研究動機要言之成理,以便舖陳論文研究的價值和必要性。

論文寫作中,「研究動機」和「研究背景」原則上擇一即可。如果是以研究背景當標題,則應從研究問題的解析入手,闡述研究的相關背景和脈絡,一般不談研究者的個人研究動機;反之,如果以研究動機為標題,則是從研究者的角度出發,論述進行研究的具體理由,可能包含學術、實務及現況之闡述說明,並突顯研究的意義、價值、重要性及必要性。

任何論文寫作都應寫清楚「研究目的」,以指出研究的方向和目標。研究目的要寫清楚研究的最終目的解釋了什麼、預測了什麼,以及控制了什麼,必須要用肯定句來敘寫。至於「待答問題」則是以研究目的為基礎,進一步分解推衍而得到待答問題,待答問題應使用疑問句來敘寫。

研究目的之敘寫,應使用「動態動詞」時態的起始動詞當開始,如:「了解」、「調查」、「探討」、「比較」、「分析」等,進而完成一個研究目的的肯定句。至於研究目的的句尾,則使用「名詞」或「形容詞」做為肯定句之結束。例如:「現況」、「關係」、「影響」等等。從一篇學位論文的要求來看,列舉3至5個研究目的已足夠,層次由淺而深,過猶不及皆非所宜。一個研究目的可以分解成多個次待答問題,以遂其具體化及條理化之目的。原則上,待答問題的陳述要更為具體而且明確。

茲以《臺北市公立國民小學附設幼稚園教師專業發展與家長滿意度之研究》一文為例,列舉如下:

【研究目的】

一、了解國民小學附幼教師專業發展情形。

二、探討國民小學附幼家長之滿意度情形。

三、分析國民小學附幼教師專業發展與家長滿意度之關係。

【待答問題】

一、國民小學附幼教師專業發展情形如何?

(一)國民小學附幼教師之專業發展得分如何?

(二)國民小學附幼教師之專業發展是否達到滿意以上之水準?

二、國民小學附幼家長滿意度情形如何?

(一)國民小學附幼家長滿意度得分如何?

(二)國民小學附幼家長滿意度是否達到滿意以上之水準?

三、國民小學附幼教師專業發展與家長滿意度之間有何關係?

(一)國民小學附幼教師專業發展與家長滿意度之間是否為正相關?

(二)國民小學附幼教師專業發展與家長滿意度之相關是否達顯著水準?

(三)國民小學附幼教師專業發展對長滿意度之預測是否達顯著水準?

第○13問 「名詞釋義」有必要嗎?應如何撰寫?

論文寫作完成後,報告、口試、發表,或是投稿,都是一種知識的公開傳播。因為這個理由,論文必須確保能夠和學術同行相互交流。因為如此,選用適當的學術名詞、對名詞進行適當的定義就變得十分重要,這就是「名詞釋義」。

對問題或概念的認知一致,是互動雙方進行有效討論或溝通的起點,如果互動雙方的認知或理解不一,就會形成雞同鴨講,讓讀者感到局面混亂。同樣的道理,對名詞或概念進行有效的定義是學術社群研究討論的重要前提,Defining Concepts通常譯為名詞釋義,它是緒論中重要的一個節次。

名詞釋義的主要目的是因為學術研究中,皆會使用理論或實務上的關鍵名詞或概念,這些關鍵名詞或概念的使用是學術社群經長久共識方才形成的,這也是科學知識能夠有效交流的重要基礎與關鍵。然而,不同的主張、學派或者是不同的讀者,他們對同一關鍵名詞或概念的意涵詮釋不盡相同,研究者為了縮減及拉近與讀者之間的距離,並為論文接續的流暢導讀做舖排,需要先針對論文的重要關鍵名詞進行精確定義,名詞釋義乃因應而生。

論文寫作時撰寫名詞釋義,應包含兩個方向:概念性定義(conceptual definition)以及操作性定義(operational definition)。

概念性定義(或稱文義性定義)是應用文字修辭針對研究變項加以描述,以讓讀者可以理解,學術專書或專業辭典通常都會有此類之定義;至於操作性定義則是依據可觀察、可測量或可操作的特徵及內涵,針對研究變項加以描述或解析。操作性定義遠比概念性定義更為重要,它是論文研究結果詮釋、推理及結論的基礎和依據。

第○14問 「概念性定義」和「操作型定義」有何不同?舉例說明。

如第○13問所說,概念性定義(或稱文義性定義)是應用文字修辭針對研究變項加以描述;操作性定義則是依據可觀察、可測量或可操作的特徵及內涵,針對研究變項加以描述或解析。

試以「家長滿意度」(patents satisfaction)為例,進行概念性定義及操作性定義之敘寫,對比呈現如下:

一、概念性定義

家長滿意度(parents satisfaction),係指家長接受學校教育之服務後,所感到的整體滿意度,所謂的感到滿意是指接受學校教育服務後的評價。一般而言,家長在接受學校教育服務前有所預期,最終與實際績效之間進行比較。如果接受服務前的期望獲得滿足與實現,則感到滿意;相反的,如果期望未能獲得滿足與實現,則會感到不滿意。

二、操作性定義

本研究所指「家長滿意度」,係指家長對教師所提供之教學服務品質之評價。滿意度之範疇在學校場域之內,服務主體為教師,並以家長為服務對象。易言之,本研究測量之家長滿意度,僅指家長對教師服務品質上的整體性態度,重在對教師服務的經驗知覺。另外,本研究採自陳量表方式,係以教師為測量對象,測量其自我覺知之家長滿意度。

從操作型定義看,本研究之自我覺知家長滿意度,係指受測對象於研究者自編的「國民小學幼稚園教師自我覺知家長滿意度調查問卷」之量表得分情形。問卷採取四點量表,每題計分方式最高為四分,最低為一分。每一層面的整體分數越高表示家長滿意度愈佳;反之,分數越低則表示家長滿意度愈差。

第○15問 「研究架構」是什麼?對論文寫作有幫助嗎?

「架構」意指相對位置的集合形式,「研究架構」即指研究方案中各變項相對位置的集合。

為了表達上述的精確內涵,學術研究社群通常以圖示的方式,以表達研究架構的意涵。值得注意的是,如果圖示僅是單純的變項關係之呈現稱為架構,如果加入資料蒐集的歷程及演進,則應以「研究程序」或「步驟名」之較為適當。

研究變項間的關係以研究架構圖來表示,是知識符號化的極致表現。不僅可以讓讀者清晰的理解研究變項間的關係,也能清楚的呈現研究的方向與預期成果,如果輔以文字補充說明,對研究者自身掌控研究歷程亦有相當大的幫助。研究架構範例圖示如下。

變項分析說明: 進行平均數考驗(ANOVA、t-test)

進行相關分析(correlation)

進行多元迴歸分析(regression)

圖2-1 研究架構圖

第○16問 如何找學位論文的「指導教授」?

大學因為崇尚學術自由,因此不同大學的文化和生態頗不相同。此外,不同領域系所,文化和生態也不一樣。但可以確信的是,研究生不論面對何種系所文化生態,總是「多算勝、少算不勝」。

大學教授基本上和社會中人相同,也有很多不同的面向。通常我們會以人品道德、學術研究能力、教育熱誠三者加以衡量。如果能夠找到三者兼具的指導教授,是十分幸福的,但現實上總會有些難度。

首先是人品道德,這方面需要仰賴人際網路的多方打聽。通常,人品評價好的教授會名揚四海,至於評價惡劣的也會全國皆知;學術研究能力則更容易評比,上網或圖書館查閱,看看發表的書籍或論文,就可以知道學術研究能力的等級和好壞;至於教育熱誠,需要親自上課才能真實體會。

綜合以上,以上述三個指標進行選擇,花一點時間了解,然後禮貌性寫個電子郵件問候,約個時間見面討論,大概就水到渠成了。

第○17問 如何應用「論文發展方格」完成研究計畫?

研究計畫通常是指論文的前三章,也就是口試時要提報的內容,包括了緒論、文獻探討,以及研究方法。一般而言,論文的前三章是最難定稿的,如果研究計畫完成,表示主題、方向及方法都已確認,事實上預設論文成功在望。

我們應用第○11問中,表2-1的章節格式,加上撰寫指引,形成表2-2的論文計畫發展方格,就是研究者撰寫研究計畫很好的支持鷹架。

表2-2 研究計畫「論文發展方格」

章、節,架構 撰寫指引

論文題目 1.經可行性、經濟性、價值性、發展性之評估

2.文字簡練、意義明確,視需要採主副標題形式

摘 要 1.正確、簡潔、易於理解,具知識性。

2.內容:目的、對象、方法、發現、結論、意涵或應用

第一章 節 緒論

一 研究動機(研究背景) 1.研究理由:學術、實務及現況之闡述說明

2.突顯研究的意義、價值、重要性及必要性

二 研究目的 1.解釋、控制、預測什麼;2.肯定句陳述

3.動態動詞開始:了解、調查、探討、比較、分析

三 待答問題 1.從研究目的分解而來;2.具體化和條理化;3.問句形式

四 名詞釋義(定義概念) 1.關鍵變項之定義

2.文義型定義、操作型定義

五 研究限制 方法、工具、範圍、推論等之限制

第二章 文獻探討

一 概念 關鍵名詞之定義或內涵

二 理論文獻評介

(視需要增添節次) 闡述主要變項的理論基礎及內容

三 相關研究評析

(視需要增添節次) 1.研究成果之介紹,進行適當的歸納、分析和批評

2.層次:描述摘要、歸納統整、分析評價、比較批判、獨特創見

第三章 研究方法

一 研究架構 研究變項以圖示呈現相互之關係

二 研究假設(視研究需要) 條件式陳述;差異式陳述

三 研究對象 研究對象、標的母群、取樣方法、取樣程序、樣本人數

四 研究工具 工具編製程序、內容介紹、信度、效度

五 資料蒐集程序 研究進行之步驟,以及資料蒐集程序

六 資料分析 蒐集資料的處理,以及分析步驟

| FindBook |

有 6 項符合

論文寫作100問的圖書 |

|

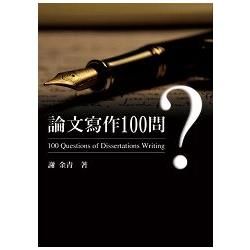

論文寫作100問 作者:謝金青 出版社:黃金學堂文化出版事業有限公司 出版日期:2015-04-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 230 |

二手中文書 |

$ 360 |

寫作 |

$ 372 |

高等教育 |

$ 372 |

高等教育 |

$ 380 |

小說/文學 |

$ 400 |

文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:論文寫作100問

社會科學領域因為先天條件的限制,一直無法像自然科學領域的研究,講究科學研究的嚴謹程序,以致於在許多關鍵問題上一直存在著歧異的觀點。換句話說,知識、研究以及論文寫作的歷程,長期以來莫衷一是,一直缺少標準作業程序(standard operating procedure,SOP)的方針和引導,致而讓領域知識的研究、創見與發表,長期停滯在初階、摸索、反覆打轉的階段。

有鑑於此,作者彙集了學術論文寫作的100道問題,提出明晰精確的觀點與解答,一方面就教領域方家先進,一方面提供教授研究生當做論文寫作之參考。

1. 問題全面,含括論文寫作之完整歷程。

2. 一問一答,解答觀點清晰明確。

3. 深度解析,詮釋學術研究的與價值。

作者簡介:

謝金青 教授

國立台灣師範大學教育學士;國立政治大學教育碩士、博士

曾任國立新竹教育大學「人力資源發展研究所」所長多年,歷任過學術期刊審查委員、編輯委員以及總編輯等職務,曾獲國科會(今科技部)甲乙種獎勵、專題研究計畫多次。

著有「領導學-文化視野之詮釋分析」、「社會科學研究法-論文寫作之理論與實務」等書,發表過社會科學領域論文百餘篇。

章節試閱

Ch.2 論文架構篇

第○9問 「問題意識」是什麼?

問題意識是指,研究者從事論文寫作時,應具備的以解決問題為核心的觀念。基本上,任何有價值的研究,都應該是以解決問題為起點,不管是理論上的問題或者是實務上的問題,至於研究的最後目標也是提出解決問題之建議。這種觀點放諸社會科學或是自然科學都是一樣的,不能也不應該被挑戰。

反之,如果研究中沒有問題意識,論文通篇只是東抄西抄、哼哼啊啊、無病呻吟一番,沒有結論也沒有建議。如果是這樣,建議去寫散文或寫小說,比較不適合從事學術研究。

因此,研究者一開始最好的做法是...

第○9問 「問題意識」是什麼?

問題意識是指,研究者從事論文寫作時,應具備的以解決問題為核心的觀念。基本上,任何有價值的研究,都應該是以解決問題為起點,不管是理論上的問題或者是實務上的問題,至於研究的最後目標也是提出解決問題之建議。這種觀點放諸社會科學或是自然科學都是一樣的,不能也不應該被挑戰。

反之,如果研究中沒有問題意識,論文通篇只是東抄西抄、哼哼啊啊、無病呻吟一番,沒有結論也沒有建議。如果是這樣,建議去寫散文或寫小說,比較不適合從事學術研究。

因此,研究者一開始最好的做法是...

»看全部

作者序

知識、研究以及論文寫作

傳統上,「知識」(knowledge)被認為具備有三個特徵:被證實的(justified)、真的(true)和被相信的(believed)。「研究」(research)就是「證實」、「求真」以及「取信」的歷程,而「論文寫作」(research paper writing)則是研究的真實紀錄與成果。換句話說,知識、研究以及論文寫作三者不只聯結緊密,而且互為因果。

發現或生產知識,可以說是研究以及論文寫作的終極目標,這是不可挑戰的任務和底線。即使是社會科學領域,社群中人不能也不應該,接受或認同學術工作者鎮日關在學術象牙塔中,忘我麻痺、無病呻...

傳統上,「知識」(knowledge)被認為具備有三個特徵:被證實的(justified)、真的(true)和被相信的(believed)。「研究」(research)就是「證實」、「求真」以及「取信」的歷程,而「論文寫作」(research paper writing)則是研究的真實紀錄與成果。換句話說,知識、研究以及論文寫作三者不只聯結緊密,而且互為因果。

發現或生產知識,可以說是研究以及論文寫作的終極目標,這是不可挑戰的任務和底線。即使是社會科學領域,社群中人不能也不應該,接受或認同學術工作者鎮日關在學術象牙塔中,忘我麻痺、無病呻...

»看全部

目錄

自序/知識、研究以及論文寫作

基本觀念篇

第○1問 「科學」是什麼?

第○2問 「研究」是什麼?

第○3問 「社會科學」和「自然科學」兩者,誰較重要?

第○4問 論文寫作應先具備哪些「基本能力」?

第○5問 「有效的讀書方法」是什麼?

第○6問 「論文題目」哪裡找?

第○7問 「學位論文」的要求標準是什麼?

第○8問 如何評估「論文主題」?

論文架構篇

第○9問 「問題意識」是什麼?

第○10問 「期刊論文」的章節如何安排?

第○11問 「學位論文」的章節如何安排?

第○12問 「研究動機」、「研究背景」、「研...

基本觀念篇

第○1問 「科學」是什麼?

第○2問 「研究」是什麼?

第○3問 「社會科學」和「自然科學」兩者,誰較重要?

第○4問 論文寫作應先具備哪些「基本能力」?

第○5問 「有效的讀書方法」是什麼?

第○6問 「論文題目」哪裡找?

第○7問 「學位論文」的要求標準是什麼?

第○8問 如何評估「論文主題」?

論文架構篇

第○9問 「問題意識」是什麼?

第○10問 「期刊論文」的章節如何安排?

第○11問 「學位論文」的章節如何安排?

第○12問 「研究動機」、「研究背景」、「研...

»看全部

商品資料

- 作者: 謝金青

- 出版社: 黃金學堂文化出版事業有限公司 出版日期:2015-04-01 ISBN/ISSN:9789868937031

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:265頁 開數:18開

- 類別: 中文書

|