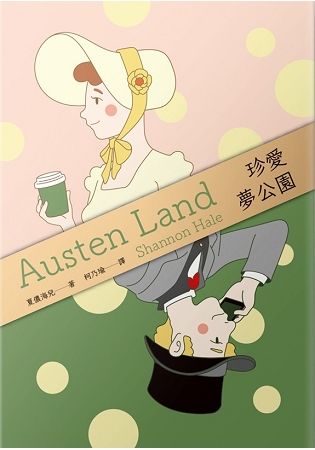

每個女孩心中,都有一位達西先生

這已經是個舉世公認的真理

繼《BJ單身日記》之後,

向《傲慢與偏見》致敬的另一清新愛情喜劇

《暮光之城》作者史蒂芬妮‧梅爾:

這本小說要買三本!

一本收藏、一本自己看、一本塞給朋友!

居住紐約,美麗、獨立的珍,在雜誌社工作,過著有如慾望城市般多彩多姿的生活(好吧,其實她只是個雜誌美編,穿著二手皮鞋、住在廉假公寓、情使坎坷的「敗犬」)。珍有一個不欲人知的秘密,就是她瘋狂迷戀《傲慢與偏見》的達西先生,尤其是BBC版的科林佛斯♥(其實閨密都知道她的「秘密」,只是不戳破罷了)。

有天,珍一覺醒來,發現自己穿越到奧斯汀小說裡的英國(其實是收到神秘禮物,招待她坐飛機「穿越」過大西洋,到一個「奧斯汀主題莊園」渡假)。在那裡,她可以身穿古典的馬甲、洋裝,每天喝英式午茶、聊聊貴族皇室八卦,與帥氣軍官、神似達西先生的紳士、靦腆的園丁打情罵俏。

可是,當夢想忽然實現,她卻陷入困惑,一直以來令她魂牽夢縈的達西先生,實際相處時卻總是沈默寡言,繃著一張臉,反而是風趣的軍官與可愛的園丁,更能討她歡心。

究竟,這次的「珍愛夢公園」之旅,是要她打破對達西先生的幻想,還是會幫助她找到生命中真愛呢?

推薦

《暮光之城》作者史蒂芬妮‧梅爾:這本小說要買三本!一本收藏、一本自己看、一本塞給朋友!

國外「珍迷」們再三叮嚀推薦:千萬不要在晚上看這本書,好看到捨不得睡!!

Amazon「單身女子類」暢銷榜首

美國獨立書商協會選書

華爾街日報值得注目好書