某一年的夏天,愛丁堡。

蘇格蘭的夏天,白天長得很奢侈,到了晚上十點,天還是藍的,一種比地中海天空的藍還要稍沉一點,有一點帶灰偏紫的色調。

我跟F,並肩坐在吧台,他的手中有一杯single malt whisky on the rock(單麥威士忌加冰塊),我的眼前,有一杯一樣的,只是沒有rock。

穿著黑色Polo衫加上深色牛仔褲的F很高大俊朗,身高約190,有些飄霜了的頭髮,氣質很像早年的李察吉爾,有種看盡了人生卻還滿是溫柔的眼神。

來到蘇格蘭,不能不吃Haggis,不能不喝whisky,我的酒量一向不好,但是我喝whisky,那是我用一段初戀換來的品味。

沒有人知道F真正的行業,傳言有很多,例如他的妻子是某個Mr.Big的女兒,他是某個品牌的代理商、音樂家、古董商,甚至有人說,林志玲是他的女友,周杰倫在他的別墅拍MV。然而以上這些都猶如蘋果日報、壹週刊的八卦報導,雖然很有娛樂效果,卻沒有人會真正深究這些消息的真實性。畢竟,當妳跟一個人坐下來,喝上一杯single cast single malt的whisky時,妳身邊那個人單純就是一個人,一個身上沒有任何標籤的人,妳跟他說話,只是因為妳想跟他說話。

這是我第一次見到F,我的腦海裡,只是想著on不on the rock。

然後,我們又多喝了幾杯,不知為什麼說到了古典音樂。

「我喜歡蕭邦,因為他是個詩人般的音樂家,浪漫、淒美。」我說,臉紅得像隻煮熟的蝦子。想起了那個總愛彈蕭邦給我聽的初戀情人。

「真正浪漫的是巴哈。」F簡單回答,語氣裡沒有半點妥協的空間。

「巴哈?巴哈應該算很華麗吧,一個連休止符都華麗至極的音樂家,如果浪漫的不是蕭邦,也該是《愛之夢》的李斯特!」我有些激動,大概是想起了什麼,於是拚了命地跟這身邊熟悉了的陌生人嚷嚷。

「真正浪漫的是巴哈。」F語氣平穩,然後,劃下了句點。

「妳真是個難搞的女人。」F接著補上一句,說完便低頭擦拭著他的英國古董純銀甜點刀叉,溫柔擦拭著,眼神柔軟地像望著初戀情人。我們兩人的對話,F不得不用了很多個「listen」,這個「listen」對我來說,正如一個被催眠的人,聽到的解語,得以瞬間從自己的世界醒來。

「我的初戀傷我很深。我去當兵的時候,她一轉身就變心了,理由只是我無法常常陪在她身邊,變心地那樣理直氣壯。我永遠記得那種痛,我總是想著,『為什麼擁有了我全部的愛的她,不能為我守候等待,等我回來?』男人總是要上戰場的,離開愛人去打仗的男人,是將心留在愛人手心上的,即使戰爭停止了,不必催促,男人也會馬不停蹄地歸來。愛,不一定要時時刻刻的相依相偎;愛,應該是縱使你在天涯海角卻總是想起她,那種最遙遠的貼近。」F低著頭看著右手握著的酒杯,彷彿那琥珀色的液體上清晰地映著揪心的回憶。威士忌是男人不輕意落下的淚。給男人喝上幾杯威士忌,常常可以找到通往他緊閉心扉的捷徑。

「那很正常的,你一定深深愛著她,也寵慣她了,她已經習慣身邊有人陪著,你一去當兵她必定會感到孤單寂寞,這讓一旁溫柔呵護的追求者有機可乘,被追走是遲早的事情。換作是我,我也會被追走的。」話一說完我就知道我失言了,明明是想安慰他的,卻造成了反效果。

「那麼妳們只懂得被愛,沒有說自己懂得『愛』的資格。」F臉色有些沉地說。

「都被寵壞了,因為愛來的太容易。」我面有愧色。

「真是的,怎麼在這樣的夜裡想起了如此難以回首的往事。」F放下了手中的杯子,望進了我的眼裡,不知道為什麼我知道他在我的眼裡尋找那個依舊牽動他心弦的靈魂。「妳對我……沒有一點點心動的感覺嗎?」F出乎我意料地對我這樣說,他的眼神直率,沒有半點閃躲。

我低下頭沉默著,卻在心裡無聲地說:「你望著我問這句話時,你看見的是我,還是那依然緊緊抓住你心的初戀?」

我實在問不出口。只好將左手輕輕疊在他因為方才握著威士忌杯而有些冰冷的右手上。寂靜降臨了,我們倆不再開口,卻奇妙地明瞭彼此的心意。所謂上輩子是情人這種事,也許就是這種感受。

後來,他的朋友紛紛來了,夜深了的時候,我醉了又醒了,他的朋友一一醉了,F離開去洗手間的時候,他的朋友們,望著他踩著巴哈樂音的華麗背影,在我耳邊說起他,「這個人,是個legend。」

如果,妳真想了解一個男人,那麼聽他的老朋友在喝醉的時候說起他,那將會是最真實的「他」。

好奇之下,一向不愛任何冰點以下東西的我,偷偷地喝了他的一口on the rock,在嘴裡紛紛爆裂開來的煙花,是一個個獻給睡美人的吻。

F走回來的時候,正看見我拿著他的酒杯紅著臉,發呆。

當他在我的左手邊坐下來的時候,我將杯子交給他,我望進他黑曜石般的眼睛裡,突然發現自己換下了女扮男生的裝扮,突然變成一個真正的女人了。

「睡著了嗎?」F低聲問著將頭依著他靠著的我。

「沒有,醒著。」我說。已經想不起來有多久沒有將自己倔強不肯垂下的頭倚著誰靠著了。

F用手輕輕撥去我垂落臉頰的髮絲,一股強烈的電流從他的指尖瞬間傳達我的心窩。這對我來說,是一種極為新鮮的感受,就像眼見著就要替因電力不足畫面就要轉暗的iphone 及時接上插頭,讓光明趕走了黑暗。

我想,在我還不了解愛情的時候,我已經愛上他了。

那一夜,F醉了。都說帶著心事喝酒的男人容易醉。夜深的時候,酒醒的我輕聲問坐在我身邊闔著眼睛正要進入夢鄉的F說:「你知道我是誰嗎?」

「愛瑪。」F沒有半點猶豫地回答。

我胸口因為滿滿的電流不斷擂著心臟唆使我去做了一件我日後想起來都覺得不可思議的事:我輕輕地在他的唇上印下了一個吻。

隔天一早,懷著心事的我搭上飛機,離開了愛丁堡。命運將我們拉遠。他有他的戰場,我有我的歸途。

後來,我們先後回到台北,終於相聚,相隔了多年距離的我們依然如異極的磁鐵般一相見就緊緊相吸。只是,如今各自背負著情債的我們只能維持著一種如斯里蘭卡藍色月光石光暈般的曖昧,誰也沒有勇氣跨越一步。如果說,我們的相愛注定了有人會深深受傷,那麼我們都有默契地往後一步,遠遠地為彼此祝福守候。我後來一直沒有勇氣問他,是否知道那初見的夜裡,我偷偷地獻給他一個吻,這一直是我心中最為甜蜜的祕密。

to be continued...

| FindBook |

有 7 項符合

轉身,遇見彩虹的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 190 |

華文愛情小說 |

$ 211 |

中文書 |

$ 211 |

兩性關係 |

$ 216 |

愛情小說 |

$ 216 |

文學作品 |

$ 216 |

大眾文學 |

$ 221 |

小說/文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

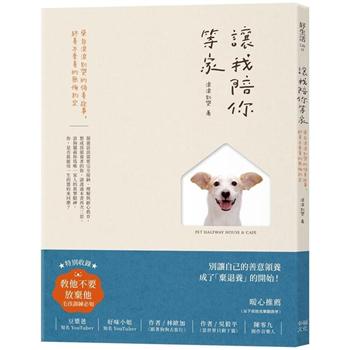

圖書名稱:轉身,遇見彩虹

曾經在愛裡受過傷的女人,

面對感情總是裹足不前,

曾淡然以對,也曾黯然離去,

如今當愛情再度前來敲門時,

她是否能解開心中的結,抓住幸福的尾巴?

~~ 且看三名好友,如何品嘗這杯既苦且澀,卻又甜蜜的濃濃咖啡~~

三段浸淫在咖啡香裡的戀情,

有苦、有澀,有甜。

當她們驀然轉身,才發現汲汲追尋的彩虹,其實一直近在眼前。

愛瑪,曾在愛情裡受過傷的女人,

當幸福再度來訪時,她會選擇繼續逃避,還是勇敢愛?

蕾西,戀愛談得雷厲風行的女人,

當遇到生命中那個對的他時,也只能乖乖被馴服?

艾琳,依靠愛情呼吸的女人,

直率的燃燒熱情活力,只為當一個愛情裡的愚者?

三名好友,三段愛情,三種截然不同的態度,

卻同是跌落兔子洞裡的愛麗絲,一心嚮往愛情的拯救……

作者簡介:

★愛瑪

珠寶設計師、兼職模特兒、在咖啡店端咖啡的小妹、塔羅牌算命師、不紅的愛情小說作家,多重的身分是她品嘗人生的方法,就像筆下的女主角一般,也曾談過許多轟轟烈烈的感情,或許是為了紀念、或是是興趣使然,她一點一滴記錄下自己與周遭好友的戀愛經歷,集結成書,下筆風格時而是少女情懷的爛漫,時而又是身為珠寶設計師的華麗雕琢,永遠令人目不暇給。不論是正在等候愛情的人,抑或失去愛情的人,都能感受她書中的甜蜜氛圍。

作品《失戀了又怎樣》

微信emmachang0422

章節試閱

某一年的夏天,愛丁堡。

蘇格蘭的夏天,白天長得很奢侈,到了晚上十點,天還是藍的,一種比地中海天空的藍還要稍沉一點,有一點帶灰偏紫的色調。

我跟F,並肩坐在吧台,他的手中有一杯single malt whisky on the rock(單麥威士忌加冰塊),我的眼前,有一杯一樣的,只是沒有rock。

穿著黑色Polo衫加上深色牛仔褲的F很高大俊朗,身高約190,有些飄霜了的頭髮,氣質很像早年的李察吉爾,有種看盡了人生卻還滿是溫柔的眼神。

來到蘇格蘭,不能不吃Haggis,不能不喝whisky,我的酒量一向不好,但是我喝whisky,那是我用一段初戀換來的品味...

蘇格蘭的夏天,白天長得很奢侈,到了晚上十點,天還是藍的,一種比地中海天空的藍還要稍沉一點,有一點帶灰偏紫的色調。

我跟F,並肩坐在吧台,他的手中有一杯single malt whisky on the rock(單麥威士忌加冰塊),我的眼前,有一杯一樣的,只是沒有rock。

穿著黑色Polo衫加上深色牛仔褲的F很高大俊朗,身高約190,有些飄霜了的頭髮,氣質很像早年的李察吉爾,有種看盡了人生卻還滿是溫柔的眼神。

來到蘇格蘭,不能不吃Haggis,不能不喝whisky,我的酒量一向不好,但是我喝whisky,那是我用一段初戀換來的品味...

»看全部

作者序

我等待,

我等待另一隻口袋裡也有著滿滿色彩的變色龍,

另一隻也懂得願意為愛斷足的變色龍,

將另一半的彩虹,

一道一道與我銜接畫下那剩下的一半,

彎成一道弧度美好的彩虹。

她們,不論性格或外貌都南轅北轍,但都擁有一個共同點,就是曾經都被逝去的愛情苦了心,被正在進行的愛戀迷得暈頭轉向,卻還是義無反顧的去品嘗這一杯名為愛情的咖啡……

我等待另一隻口袋裡也有著滿滿色彩的變色龍,

另一隻也懂得願意為愛斷足的變色龍,

將另一半的彩虹,

一道一道與我銜接畫下那剩下的一半,

彎成一道弧度美好的彩虹。

她們,不論性格或外貌都南轅北轍,但都擁有一個共同點,就是曾經都被逝去的愛情苦了心,被正在進行的愛戀迷得暈頭轉向,卻還是義無反顧的去品嘗這一杯名為愛情的咖啡……

目錄

推薦序1 人生縮影的咖啡館

推薦序2 無懼的愛

自序 感謝那些陪我走過這一段的好友們……

1 那個狠女孩與那隻傻鳥

2 她談的分手,遠遠超過我倆談的戀愛

3 在愛情哩,我們都是心甘情願的愚者

4 兩杯single malt,一杯on the rock,一杯不要rock

5 誰偷看誰的手機,誰就輸了

6 這是一場單程旅行and you are not invited

7 你的溫柔,我總是看不見

8 雨停的時候,彩虹也許就來了

9 天黑的時候,星星就亮了

10 捨.不.得

11 我們是彼此的任意門,沒有去不了的熱海,沒有泡不了的溫泉

12 妳想要什麼,妳在...

推薦序2 無懼的愛

自序 感謝那些陪我走過這一段的好友們……

1 那個狠女孩與那隻傻鳥

2 她談的分手,遠遠超過我倆談的戀愛

3 在愛情哩,我們都是心甘情願的愚者

4 兩杯single malt,一杯on the rock,一杯不要rock

5 誰偷看誰的手機,誰就輸了

6 這是一場單程旅行and you are not invited

7 你的溫柔,我總是看不見

8 雨停的時候,彩虹也許就來了

9 天黑的時候,星星就亮了

10 捨.不.得

11 我們是彼此的任意門,沒有去不了的熱海,沒有泡不了的溫泉

12 妳想要什麼,妳在...

»看全部

商品資料

- 作者: 愛瑪

- 出版社: 集夢坊 出版日期:2014-01-08 ISBN/ISSN:9789869011013

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:224頁 開數:25開

- 類別: 中文書> 心理勵志> 兩性關係

|