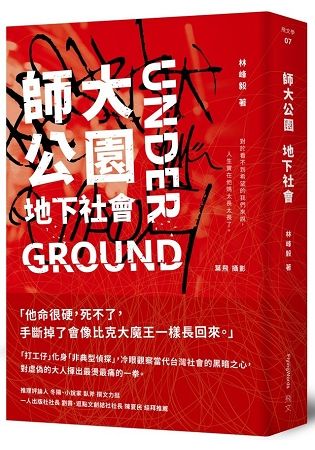

「他命很硬,死不了,

手斷掉了會像比克大魔王一樣長回來。」

手斷掉了會像比克大魔王一樣長回來。」

「打工仔」化身「非典型偵探」,

冷眼觀察當代台灣社會的黑暗之心,

對虛偽的大人揮出最燙最痛的一拳。

小說家林峰毅絕對代表作!

你好,歡迎光臨師大公園

今天想解決什麼案件呢?

A. 找到連續毒死街貓的兇手

B. 揪出買賣遊民器官的犯罪集團

C. 抓到放火燒你家書店的屁孩

師大公園的暗角,南北兩幫維持著恐怖平衡,毫不介意隨時為地盤開戰。近日,外部的黑暗勢力悄悄入侵師大公園,維持地下社會秩序的救星,竟然是被姊姊強迫到「末日書店」上班的打工仔林效虎。

通曉公園大小事的阿虎,接受黑社會老大的委託,從殺貓事件一路辦到黑市器官交易,甚至被捲入黑吃黑的要命陰謀中。阿虎和家人夥伴們能否生還?師大公園是否有恢復正常秩序的一天?

大人不進公園,小孩不去夜市。

違背約束,出來輸贏!

本書特點:

★ 好看!出版人折服,願意無償擔任校對與編輯(詳見版權頁)。

★ 划算!用一本書的價錢,探索師大公園地下社會的各種奇妙遭遇。

★ 好讀!情節有趣,角色立體,遙遙呼應《池袋西口公園》。

好評推薦:

推理評論人 冬陽、小說家 臥斧 撰文力挺!

一人出版社社長 劉霽、逗點文創結社社長 陳夏民 結拜推薦!

推理評論人——冬陽推薦:

「阿虎與他認識的朋友、他所遭遇與處理的事件,他們或幹譙或憂慮或無所謂的一切,既是作品中呈現的日常,同時也映照出你我可能忽略或麻痺的習以為常。然而,在閱畢闔上書頁時,似乎有什麼隱隱被點燃了……」

小說家——臥斧推薦:

「林峰毅承接了石田衣良的社會觀察,透過林效虎這個卡在有職/無職、正義/無賴、菁英白領/勞動藍領、安善良民/黑道分子等等身分之間,無法歸類的角色位置,一一檢視台灣的社會現象。」

一人出版社社長——劉霽推薦:

「走過師大公園那麼多遍,眼看政大書城變為星巴克,卻從來不知道公園周邊隱藏了一個地下社會,公園裡面還上演著肝膽相照與生死相搏。這都是因為我缺乏林峰毅的想像力以及對周遭世界的愛。這是一個小說家給我們的獻禮,為我們習以為常的風景賦予新的故事,為我們忽視的人事物注入新的情感。」

逗點文創結社社長——陳夏民推薦:

「曾聽林峰毅提起,自小長大的屏東縣有黑道大哥拿槍幹掉自己的兄弟,他還去過一個奇怪鱷魚池冒險差點被咬掉那個(哪個),那些新聞從他口中說出來都變成了小說,有夠瞎,但讓人想一直聽下去。如今翻開《師大公園地下社會》,看了幾頁就知道得熬夜讀完,心想:『你真的是一個小說家。』這故事一點也不瞎,不僅把社會暗角寫得淋漓盡致,讓人擔憂主角阿虎和骨男在師大公園遇到什麼兇神惡煞會被砍死,又想進入故事之中身歷其境。期待將來有更多阿虎和骨男的故事在師大公園展開!」

2021/03/07

2021/03/07