忘了是哪一年。

應該是高二,還是高三呢?懶得等門的老闆拋給了社長一串鑰匙。

「走的時候幫我鎖好。」

從那之後,我們就常在米瓦待到深夜。小白的家人不太管他,他常在露台睡著,三更半夜醒來才急急忙忙騎鐵馬回家。有了收入後,我們終於有機會回饋瑞克對我們的信任,四人向他說了謝謝,並一起出錢幫店裡裝了一套簡易的保全系統。

「不用啦,誰會來偷。」瑞克嘴裡這樣說,但眼睛卻有一些不爭氣。幾個大男人的手握在一起,現在回想起來,感覺還真是……特別。

「這次選這裡,是有原因的。」社長開口,10分鐘的時間總是由他來計時。

好奇的我們有默契的不出言打斷。

「我上個月出國義診……」

「你帶回來的錫蘭紅茶,我已經泡了一半了。」黑仔搶著說。

「我在斯里蘭卡時,認識了一個日本醫生。」社長小心翼翼的從紙袋中拿出一項物件。

那是個手掌大小的法器。由社長謹慎的模樣和它陳舊的外表,第一直覺告訴我們:不要隨意的玩笑批評。

「他給了我這個『十字五股金剛杵』。」

「無古?」小白疑惑的重覆道。我和黑仔則是看得出神了。

「是五股。中間這的道軸心,再加上外面這四股。」社長指著其中一個分端上的四道呈現弧狀的尖刃。

那個件黝黑的法器,有點像是十字架,不同的是,他的四個分端是等長的。每個分端上都有一根圓錐狀的軸心向外延展,圓錐的根部分出四道尖刃,向外輻射而出後,順著弧度,完美的聚合在錐狀軸心的尖端處。整件法器上有著無數的擦痕與刮痕,卻難掩法器表面那抹濃重的光亮感。

「我可以看看嗎?」黑仔由社長的手上接過法器,翻轉來,翻轉去。

「它有特殊的超自然力量!」我們同時驚異的看向社長,這句話是我們三人正等待著的,卻也都覺得是最不可能的答案。這樣「迷信」的話竟然由一個醫生的口中說出。

「什麼力量?」身為檢察官的小白,彷彿嗅到獵物一般,嚴肅了起來。

「讓人回到十七歲的力量。」又是一句令人匪夷所思的話。

「十七歲?是指我們可以回到十七歲那年?」黑仔將手上的法器傳過來。

那件法器,出奇的沉。湊近一瞧,每個稜角,都打造得那麼完美,是件作工精細的作品。觸手溫潤,比較像是軟玉的質地。看不出所以然來的我,把它傳給小白。

「不,嚴格來說,是讓我們的身體變回十七歲的身體,期限一個月。」社長說。

「那這有什麼用處呢?」黑仔問完,和大家一起陷入沉思。

「所以,我才想聽聽你們的看法。」

「不會惹禍上身吧?」我望著社長,怕聽到不好的答案。

「應該不會,那位日本醫生說,不管我們是否用了它的力量,只要將它傳給下一個願意接手的人就可以了。」

「下一個願意接手的人?」小白問。

「嗯,告知他力量和規則,他如果願意,就可以交接給他。」

「規則?」小白發揮了平時問案的功力,我和黑仔則是既好奇又緊張的聽著。

「嗯,第一,知道這法器功用的人,除了要交接出去之外,不能向任何人提起。」

「那,你如何問對方是否接受這法器?如果你告訴了他,他不肯接受怎麼辦?」小白問出了我心中的疑惑。

「嗯,所以,在告訴對方之前,要先讓他立誓,要求他不可以將這件事說出去。」

「那我們呢?」黑仔問。

「你們?我還要問你們立不立誓嗎?」社長受傷的看著黑仔,又看向我和小白,我們卻沒有要接話的意思。

「天啊!」社長仰頭嘆了一聲,如果他平時這麼做,一定會被我們取笑,說他的「戲胞」太過發達。

「對不起,我以為……我以為……」良久,社長低聲的說。

「你不要難過,不要覺得我們不肯跟你同進退、共甘苦。你冷靜想想,我們沒把你們當成瘋子,而且相信你所說的每一句話,這份交情和了解,已經很了不起了。」我安慰社長。

「這是件大事,你看看那麼多離奇死亡及失蹤的案件,什麼埃及的木乃衣詛咒、古墓乾屍的復仇,什麼古文明的災禍、古帝國的害人的什麼的……」黑仔已經有點語無倫次了。

「我是寧可信其有,不可信其無。」我說。

「我也是。」

「再一票。」

「既然你們都相信,為什麼不聽我說完?反正不要說出去就行。」社長飲盡手上的啤酒。

「保守住祕密不是件容易的事啊!」小白說!

「也沒你想像的那麼難!上次去夜店,那兩個辣妹挨著我們跳貼身舞的事,你跟你老婆說了嗎?」黑仔對著小白說。

「沒有。」小白低頭啜了一口啤酒,接著是一陣沉默。

「說說看吧!」小白打破沉默的機會總是抓得很好。

「立誓不說的人,才能聽到法器的法力效果。如果立誓不說又說了出去,會有不好的事發生。」

「不好的事?」我問。

「看吧,我就說吧!」黑仔抱怨,他彷彿想起古墓裡的乾屍,打了個哆嗦。

「第二,想要施法必須有四個人,這四個人不能將此事透露給別人知道。」

「一、 二、三、四。」黑仔故意的數了數在座的人數。

「沒錯,我就是想到我們是『鐵打的』交情,才會同意接手這件法器。我們討論完,就算不使用,也一定能保密。就算使用了,也一定能互相幫助,處理好後續的事宜。」社長激動的說。

「後續的事宜?」小白敏銳的嗅覺又發動了,我完全沒注意到這個詞彙。

「第三,四個一同施法的人,可以選擇放棄現在的人生,永遠變成十七歲的少年,重新再過一次人生。」社長竟能冷靜的說出這種近乎荒謬的事,令我有些不寒而慄,十月初的晚風,已讓人覺得有些寒意了嗎?

「如果有人說出去呢?例如我抵擋不住你那院長夫人的追問,把事說出來了呢?」黑仔的神經線看來已被繃緊到極限了。

社長搖搖頭,不說話。

「大概就是被『滅口』之類的吧!」我說。

「死於車禍之類的嗎?」小白幽幽的說。

又是一陣沉默。啤酒正被快速的消耗著,大家都不再說話,直到……

「鐺」的一聲爆響,我們吃驚的看著用法器敲擊桌緣的小白。

「今天就到這裡,散會。」小白生氣的將法器塞回社長手裡,轉身下樓了。

收拾完露台的三人,下樓來,就看見小白手足無措的站在櫃台前。

他的皮膚很白,但是,那天晚上,我們三人都可以輕易的分辨出來,他的臉已變得慘白。

「怎麼了?」黑仔問。

在小白提起手來指著窗外之前,我們已經注意到窗外的那一團火光。小白的摩托車正被青、黃交雜的火舌貪婪的吞噬著。

「我將車牽到路上,然後按下發動鈕,然後我就聞到一陣焦臭味,然後我就下車檢查,然後就……」小白雙眼無神,餘悸猶存的說著。

我忘了小白是否有把話說完,但,那時,法器敲擊桌子發出的「鐺」響聲和「死於車禍之類的嗎?」那句話盤旋在我的耳裡、充斥在我的腦海。

| FindBook |

有 10 項符合

回到17歲:命運、青春與勇氣的相遇的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

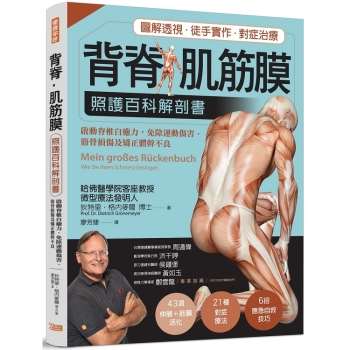

圖書名稱:回到17歲:命運、青春與勇氣的相遇

一個關於四位中年男子的故事。

生活苦悶的四人,得到了一個可以讓人生重新開始的機會,在一連串的思考後,他們的決定是什麼?

拋下現有的一切回到十七歲?或是珍惜現在的生活?

讓正值青春年華的讀者們正視自己所擁有的最大財富──青春,慎選自己所愛,不要自己的人生留下悔恨。

本書特色

這是個真實故事改編而成的小說,大部份故事情節是真實的,只有少部份是改編的,故事內容讓許多人重新找回夢想、鼓起勇氣面對人生現實的課題。

作者簡介:

曾依達

畢業於彰化師範大學,現任中學教師,喜歡說故事,現正努力學習小說創作。

TOP

章節試閱

忘了是哪一年。

應該是高二,還是高三呢?懶得等門的老闆拋給了社長一串鑰匙。

「走的時候幫我鎖好。」

從那之後,我們就常在米瓦待到深夜。小白的家人不太管他,他常在露台睡著,三更半夜醒來才急急忙忙騎鐵馬回家。有了收入後,我們終於有機會回饋瑞克對我們的信任,四人向他說了謝謝,並一起出錢幫店裡裝了一套簡易的保全系統。

「不用啦,誰會來偷。」瑞克嘴裡這樣說,但眼睛卻有一些不爭氣。幾個大男人的手握在一起,現在回想起來,感覺還真是……特別。

「這次選這裡,是有原因的。」社長開口,10分鐘的時間總是由他來計時。

...

應該是高二,還是高三呢?懶得等門的老闆拋給了社長一串鑰匙。

「走的時候幫我鎖好。」

從那之後,我們就常在米瓦待到深夜。小白的家人不太管他,他常在露台睡著,三更半夜醒來才急急忙忙騎鐵馬回家。有了收入後,我們終於有機會回饋瑞克對我們的信任,四人向他說了謝謝,並一起出錢幫店裡裝了一套簡易的保全系統。

「不用啦,誰會來偷。」瑞克嘴裡這樣說,但眼睛卻有一些不爭氣。幾個大男人的手握在一起,現在回想起來,感覺還真是……特別。

「這次選這裡,是有原因的。」社長開口,10分鐘的時間總是由他來計時。

...

»看全部

TOP

作者序

序曲1

9月30日,星期日,晚上十點,米瓦餐館。

這城市竟似準備就寢,像個兒子媳婦帶著孫子們出遊當晚,對著電視

頻頻點頭的老太太。

火車站前的中正路上,只剩下一家二十四小時營業的清粥小菜店還開著,略微泛黃的白色招牌、陣陣的油香味、老闆翻動鐵鍋發出的鏗鏘聲,讓幾個匆匆趕路的學生及通勤族抬起頭來,投以飢渴的目光。

一棟婦產科醫院外的燒烤店,攤前的客人不多。一個雙手抱胸,抬頭望著遠處不耐煩的閃光黃燈。一對年輕情侶,坐在機車上,各自低頭「滑」著自己的手機。最靠近攤子的是個爸爸帶著兩個年幼的孩...

9月30日,星期日,晚上十點,米瓦餐館。

這城市竟似準備就寢,像個兒子媳婦帶著孫子們出遊當晚,對著電視

頻頻點頭的老太太。

火車站前的中正路上,只剩下一家二十四小時營業的清粥小菜店還開著,略微泛黃的白色招牌、陣陣的油香味、老闆翻動鐵鍋發出的鏗鏘聲,讓幾個匆匆趕路的學生及通勤族抬起頭來,投以飢渴的目光。

一棟婦產科醫院外的燒烤店,攤前的客人不多。一個雙手抱胸,抬頭望著遠處不耐煩的閃光黃燈。一對年輕情侶,坐在機車上,各自低頭「滑」著自己的手機。最靠近攤子的是個爸爸帶著兩個年幼的孩...

»看全部

TOP

商品資料

- 出版社: 要有光 出版日期:2014-05-07 ISBN/ISSN:9789869047401

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝

- 類別: 二手書> 中文書> 華文文學> 小說

|