貧窮、漠視、遺棄──

生命的損傷,唯有愛能救贖

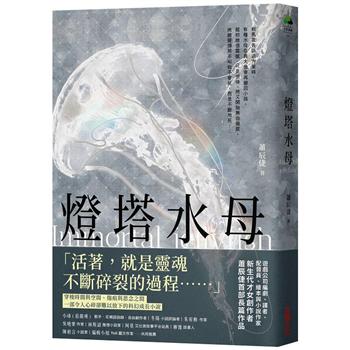

入圍 2016 年國際都柏林文學獎決選

普立茲文學獎作品《遺愛基列》續作

當代頂尖小說家瑪莉蓮.羅賓遜在此一令人低迴的故事中再次回到基列這個小鎮,敘述一個女孩懷著恐懼、敬畏和驚嘆,在社會邊緣度過的少女時光。

萊拉曾在鄉間流浪多年,如今隻身一人,無家可歸,在雨中走進愛荷華州一座小鎮上的教堂──唯一能讓她躲雨的地方──激起了一段愛情和一番辯論,從此改變了她的人生。她成為喪偶多年的牧師約翰.艾姆斯的妻子,展開了新的人生,同時試圖理解過去的歲月,理解在她找到如今這份安穩生活之前的時光。

萊拉幼時乏人照顧,年輕能幹的流浪女子朵兒救了她,把她撫養長大,她在流浪打工中度過坎坷的童年。她們四處躲藏,過著僅能餬口的生活,能保護她們的只有她們的親密情誼和一把舊刀子。儘管有偶發的輕微暴力事件和絕望時刻,她們共享的時光仍交織著歡欣。在萊拉來到基列鎮之後,她努力想調和兩個不同的世界,一邊是她的替代家庭和他們的艱苦人生,另一邊則是她丈夫溫和的基督教世界觀,此一世界觀矛盾地批判了她所愛的那些人。

《萊拉》接續了瑪莉蓮.羅賓遜的前兩部小說《遺愛基列》與《家園》,重拾兩書中深受喜愛的人物及背景,動人地表達出生存的奧秘,此書注定將成為美國文學經典。

作者簡介:

瑪莉蓮.羅賓遜Marilynne Robinson

瑪莉蓮.羅賓遜至今出版過三部小說。《管家》獲得美國筆會/海明威獎,並入圍普立茲文學獎決選名單,如今此書已成當代文學經典;《遺愛基列》獲得普立茲文學獎及美國國家書評獎;《家園》則獲得柑橘文學獎並入圍美國國家圖書獎決選名單。

瑪莉蓮.羅賓遜的作品除了小說,還包括四本非小說文集《祖國》、《亞當之死》、《心靈的缺席》、《當我是個孩子時,我讀書》。她的文學創作量極少,每一著作皆備受矚目,更被認為美國當代最好的作家之一,2012年因其「優美、智慧的書寫」榮獲美國國家人文獎章,2016年獲得美國國會圖書館文學獎。目前她任教於愛荷華大學的寫作工作坊。

譯者簡介:

姬健梅

台灣師範大學國文系畢,德國科隆大學德語文學碩士,輔仁大學翻譯研究所中英文組。從事翻譯多年,文學類譯作包括:杜倫馬特《拋錨》、卡夫卡《審判》《城堡》《失蹤者》《變形記》、施奇皮奧斯基《美麗的賽登曼太太》、馬丁.瓦瑟《一個戀愛中的男人》、托瑪斯.曼《魂斷威尼斯》、瑪莉蓮.羅賓遜《家園》等。

各界推薦

媒體推薦:

國際媒體讚譽

「與其說《萊拉》是一部沉思道德與心理的小說,不如說它更引人注目之處在於它直率地傳達了真正令人震驚的主題——貧窮、漠視與遺棄,造成了人的個性的損傷。」

──《紐約時報》

「羅賓遜屬於能力超強的作家,能輕易進出書中角色的心靈,以大師級的文筆喚出他們最細微、最複雜的情感。對能力較差的作家來說,這些心靈會是無法穿透而難以理解。」

──《時代雜誌》

「瑪莉蓮.羅賓遜的寫作能力強到足以重新塑造我們閱讀的方式。她建構小說的方式讓我們放慢速度,使我們融入寧靜之中,引導我們領會措辭上微妙而意味深長的改變。」

──《芝加哥太陽報》

「一種認真徹底的強烈經驗……許多宗教作品都是糖果屋。羅賓遜的作品則是由更為堅實的材料構成。」

──澳洲《週日時代報》

「羅賓遜筆下的場面有時宛如一個幽閉的空間,她的文字卻是一種展現洞察力與卓越的銳利工具,帶領我們飛出去……當男人試圖釐清他們粗糙的情感,此書的智慧與慈悲存在於愛著他們的女人的輕柔話語中。」

──《歐普拉雜誌》

「羅賓遜尊敬人類生命的奧秘,在容易被忽略的人生中發現其重要性。」

──《哥倫布快報》

「小鎮生活從不曾如此鮮活而富有意義……一部睿智、深刻、動人的作品。沒有另一位美國當代作家的作品是我更樂意閱讀的。」

──Michael Arditti《藝術與書籍評論》(Arts & Book Review)

「瑪莉蓮.羅賓遜溫柔細緻的文字讓這個家庭的祕密洋溢出令人難以抗拒的優美。」

──亞馬遜網路書店

「羅賓遜對她筆下人物不容置疑的愛與信心讓這些人物變得鮮活,他們躍出紙面,以他們的人生故事緊緊抓住了我們的心。」

──《Elle雜誌》

「羅賓遜屬於最能夠靜靜地扣人心弦的美國小說家。」

──《MORE雜誌》

「羅賓遜用一個小鎮作為稜鏡,來檢視美國經驗的幾個中心主題:美國白人對奴隸制度的難辭其咎及其後果,還有關於救贖與慈悲的深刻神學。」

──《聖彼得堡時報》

媒體推薦:國際媒體讚譽

「與其說《萊拉》是一部沉思道德與心理的小說,不如說它更引人注目之處在於它直率地傳達了真正令人震驚的主題——貧窮、漠視與遺棄,造成了人的個性的損傷。」

──《紐約時報》

「羅賓遜屬於能力超強的作家,能輕易進出書中角色的心靈,以大師級的文筆喚出他們最細微、最複雜的情感。對能力較差的作家來說,這些心靈會是無法穿透而難以理解。」

──《時代雜誌》

「瑪莉蓮.羅賓遜的寫作能力強到足以重新塑造我們閱讀的方式。她建構小說的方式讓我們放慢速度,使我們融入寧靜之中,引導我們領會措辭上微妙而...

章節試閱

那孩子就只是在黑暗中待在門口台階上,抱住自己來對抗寒意,哭得筋疲力盡,幾乎睡著了。她沒法再哭叫,而他們反正也聽不見,或者他們說不定會聽見,而那反而更糟。先前有人吼道:叫那東西閉嘴,不然就由我來!然後一個婦人抓住她的手臂,把她從桌子底下拽出來,推出去到門口台階上,關上了門,而那些貓溜到了屋子底下,不再讓她接近,因為有時候她會把牠們從尾巴拎起來。她的手臂上全是抓傷,傷口熱辣辣的。她曾經爬到屋子底下去找那些貓,可是就算她手裡真的抓住了一隻,她握得愈緊,牠就掙扎得愈厲害,還會咬她,於是她就放了牠。妳幹麼一直拍紗門?妳這個樣子誰也不想要妳在身邊。接著門再次關上,一會兒之後黑夜就來臨了。屋裡的人吵架吵到沒了聲音,而黑夜持續了很久。她待在屋子底下也怕,待在門口台階上也怕,可是只要她待在門口,門也許會打開。月亮直勾勾地盯著她,樹林裡傳出聲響,但她幾乎睡著了,當朵兒沿著小路走來,發現她可憐兮兮地在那兒,把她抱起來,裹進披肩裡,說:「唉,我們沒地方可去。我們去哪兒好呢?」

在這世上這個孩子最討厭的人莫過於朵兒。朵兒會用一塊溼布用力擦她的臉,要不就是拿把破梳子想梳開她打結的頭髮。大多數的夜晚朵兒都睡在這間屋子裡,也許是靠著打掃屋子來抵房錢。會動手打掃的人就只有她,而她會邊掃邊罵:掃了也是白掃;有人就會說:媽的,那就別掃。有些人就睡在地板上,睡在一堆舊被子和黃麻布袋上。過了今天,你不曉得明天會怎樣。

當那孩子待在桌子底下,大多時候他們就把她忘了。那張桌子被推到屋子一角,只要她保持安靜,他們不會費事伸手到桌下把她拉出來。夜裡當朵兒進屋來,就會蹲跪下來,把那條披肩蓋在她身上,可是一大早朵兒就又會離開,而這孩子就會感覺到披肩從身上滑落,由於失去的溫暖而覺得更冷,因此而蠕動身子,罵個幾聲。可是等她醒來,那兒會有一塊乾麵包、一顆蘋果之類的東西和一杯水留給她。有一次,那兒有件像是玩具的東西。就只是馬栗樹的一顆果實裹上一小塊布,用一條繩子綁住,兩側各打了個結,下面也打了兩個結,像是一雙手和一雙腳。這孩子對它說悄悄話,睡覺時把它藏在襯衣下。

萊拉永遠不會對任何人說起那段時光。她知道那聽起來會很悲哀,其實卻並不悲哀。朵兒抱起了她,再用披肩裹住。「妳可別出聲,」她說,「別把那些人吵醒了。」她把這孩子抱穩在腰際,走進漆黑的屋裡,盡可能小心翼翼,悄悄地踩出一步又一步,找到她放在角落的包袱,然後她們就又走進屋外寒冷的黑暗中,走下台階。屋裡有股睡覺的污濁氣味,夜裡風很大,樹木沙沙作響。月亮已經沉落,細雨飄飄,落在皮膚上只感覺到一絲刺痛。那孩子大約四、五歲,長著一雙長腿,朵兒沒法把她整個裹住,但是用粗糙的大手揉搓她的小腿肚,拂掉她臉頰和頭髮上的雨絲。朵兒喃喃地說:「不曉得我以為自己在幹麼。從來沒想過。唔,也許我想過。我不知道。我大概想過吧。這種夜晚肯定不是幹這事兒的時候。」她掀起身上的圍裙蓋住孩子的腿,抱著她穿過林間空地。屋子的門也許打開過,也許有個女人在她們身後喊:妳帶那孩子上哪兒去?而在一分鐘之後又把門關上,彷彿她已經盡到了本分。「好吧,」朵兒輕聲說,「我們看著辦吧。」

那條路實在不比一條小徑大多少,可是朵兒經常摸黑走這條路,她跨過樹根,繞過凹洞,從不曾停下腳步或是絆倒,能夠在一片漆黑中快步行走。而且她力氣夠大,就連一個長腿小孩這樣礙手礙腳的重擔也能在她臂彎裡安歇,幾乎睡著了。萊拉知道事情不可能如同她的記憶,彷彿她被抱著隨風而行,有雙手臂摟著她,讓她知道自己是安全的,耳邊有人低語,讓她知道她不必感到孤單。那聲低語說:「我得找個地方把妳放下來。我得找到一個乾燥的地方。」然後她們坐在地上,坐在松針上,朵兒倚著一棵樹,那孩子蜷縮在她懷裡,貼著她的胸脯,聽著她的心跳,感覺到她的心跳。雨下大了,大大的雨滴有時濺在她們身上。朵兒說:「我早該知道會下雨。現在妳發燒了。」但那孩子只是躺著靠在她身上,希望能一直待在這裡,希望雨不會停。朵兒也許是世上最孤單的女子,而她是世上最孤單的孩子,現在她們倆在一起,在雨中依偎取暖。

等雨停了,朵兒站起來,由於抱著孩子而動作不太靈活,盡量用披肩把孩子裹住。她說:「我曉得一個地方。」孩子的頭會向後倒,朵兒會把她的頭扶正,設法讓她始終裹在披肩裡。「我們就快到了。」

那是另一間門口有台階的小木屋,門前有片被踩得光禿禿的庭院。一隻老黑狗立起了前腿,接著立起後腿,吠叫起來,一個老婦人開了門。她說:「這裡沒工作給妳做,朵兒。沒東西可以給妳。」

朵兒在門口台階上坐下。「我只是想歇歇腳。」

「妳帶著什麼?這孩子哪兒來的?」

「沒事。」

「唔,妳最好把她弄回去。」

「也許吧。但我不認為我會這麼做。」

「至少得餵她吃點東西。」

朵兒沒說話。

老婦人走進屋裡,拿了一小塊玉米麵包出來,說道:「我正打算去擠牛奶。妳不妨進屋裡去,帶她進去避避寒。」

朵兒抱著她站在火爐邊,那裡僅剩下一堆餘燼殘留的餘溫。她輕聲說:「別出聲。我這兒有點東西給妳。妳得吃了它。」可是那孩子沒法自己醒過來,腦袋止不住地往後倒。於是朵兒抱著她跪坐在地板上,再騰出雙手,把玉米麵包掰成小小一粒,一粒接一粒地放進那孩子嘴裡。「妳得吞下去。」

老婦人提了一桶牛奶回來。「還是熱的,剛從母牛身上擠出來。」她說,「給孩子喝最好不過。」那濃濃的生乳帶著草味,裝在一只錫杯裡。朵兒餵她一小口一小口地喝,把她的頭托在臂彎裡。

「嗯,她胃裡有點東西了,如果她嚥了下去。現在我來添點柴火,我們可以替她清洗一下。」

等房間裡暖和了一點,壺裡的水也熱了,老婦人扶著她站在火爐邊地板上一個白盆子裡,朵兒用一塊布和一小塊肥皂由上而下替她洗澡,擦洗貓咪抓傷她的地方、跳蚤和蚊子咬過之後被她自己抓破的地方、她膝蓋上的裂縫,還有她習慣去咬的手。盆裡的水變得太髒,於是她們把水潑在門外,重新來過。她全身發抖,由於冷,也由於那股刺痛。「頭蝨卵,」老婦人說,「我們得剪掉她的頭髮。」她拿來一把剃刀,動手割掉糾結在一起的頭髮,在她敢把剃刀湊近那孩子頭皮的範圍內──「這刀子很利。她最好別亂動。」然後她們在她頭上抹肥皂,用力擦洗,水和肥皂泡流進她眼睛裡,她掙扎著,用盡了力氣大喊大叫,叫她們兩個都下地獄去。老婦人說:「這件事妳得跟她說一說。」

朵兒用圍裙邊緣擦掉孩子臉上的肥皂和眼淚。「從來不忍心責備她。我大概就只聽她說過這幾個字。」她們用麵粉袋替她做了幾件衣裳,剪了幾個洞讓她的腦袋和手臂能伸出來。那些衣裳起初很僵硬,聞得出來曾在箱子或櫥子裡擱了很久,上面布滿了小花,就跟朵兒的圍裙一樣。

感覺上那像是一個漫長的夜晚,但那想必是一個星期或兩個星期,朵兒把她抱在懷裡搖著,當那個老婦人在她們身旁忙進忙出。

「妳還嫌麻煩不夠多,是吧。帶走一個反正會死在妳面前的孩子。」

「我不會讓她死。」

「哦?什麼時候由得妳來作主了?」

「我要是把她留在那兒,那她八成已經死了。」

「這個嘛,也許她的家人不這麼想。他們知道妳把她帶走了嗎?要是他們來找她,妳要怎麼說?說她埋在樹林裡哪個地方?在馬鈴薯田旁邊?我自己的麻煩還不夠多嗎?」

朵兒說:「沒有人會來找。」

「也許妳說的對。沒見過這麼瘦的孩子。」

不過,老婦人一邊說也一邊攪拌著一鍋玉米粉加赤糖糊。朵兒會餵那孩子吃一、兩匙,抱著她搖一搖,再餵她吃一匙。一整夜她都搖著她、餵她,臉頰貼著孩子熱燙燙的額頭打起瞌睡。

老婦人不時站起來,往爐子裡添點柴火。「她嚥下去了嗎?」

「大部分。」

「她喝了水嗎?」

「喝了一點。」

等老婦人又走開了,朵兒會向她低語:「嘿,妳可別死在我面前,讓我白忙這一場。妳可別死呀。」然後又用那孩子幾乎聽不見的聲音說:「如果非死不可妳就會死。這我知道。可是我沒讓妳待在雨中,對吧?我們在這裡很溫暖,對吧?」

過了一會兒,老婦人又說話了。「如果妳想的話,就把她放在我床上吧。我想我今天晚上也不會睡了。」

「我得確定她能好好呼吸。」

「那就讓我來顧著她吧。」

「她抱緊了我不放。」

「好吧。」老婦人從她床上拿來被子,蓋在她們兩個身上。

那孩子能聽見朵兒的心跳,也感覺得到她一起一伏的呼吸。太熱了,她感覺到自己在被子底下掙扎,在朵兒的臂彎裡掙扎,同時用雙臂摟住朵兒的脖子,緊緊抱著她。

她們在那老婦人家裡待了幾個星期,也許待了一個月。如今的早晨又溼又熱,當朵兒帶她到戶外去,牽著她的手,因為她的腿還不夠結實。她牽著她在門口庭院裡走,地面在她的赤腳下涼涼的,有如黏土般平滑。那條狗躺在陽光下,口鼻擱在腳掌上,沒理會她們。她摸摸牠背上曬熱的粗糙皮毛,手上留下一股酸味。雞群在院子裡昂首闊步,用爪子挖地啄食。朵兒幫忙掘出了菜圃,她是怎麼辦到的?如果那孩子以為自己總是有人牽著?可是胡蘿蔔長出來了。朵兒拔出一根,還不比一根稻草粗。「就像羽毛一樣柔軟。」她說,用分叉的綠葉碰碰那孩子的臉頰,再用手指撥掉根上的泥土。「喏,妳可以拿去吃。」

那孩子的喉嚨裡哽著痛,因為她想說:我想我把布娃娃留在那間屋子裡了。我想我是把它留在那兒了。她很清楚留在哪兒,就在最遠那個角落的桌子底下,倚著桌角,像是坐在那裡。她可以跑進門去,一把抓起它就再跑走,不必讓別人看見。可是等她回來,說不定朵兒就不在這裡了,再說她也不知道那間屋子在哪兒。她想起那片樹林。那只是個舊舊的布娃娃,被她摸得髒兮兮的,因為大多數時候她都帶著它。可是她還來不及去拿它,就被他們放在門口台階上,而那些貓連讓她摸一下也不肯,然後朵兒就來了,而她不知道她們將要離開,她什麼也不明白。所以她就把布娃娃留在原來的地方了。她從來沒打算這麼做。

朵兒把那孩子的手從嘴邊拿開。「別這樣咬自己的手。我跟妳說過一百次了。」有一次她們在她手上塗了芥末,塗了醋,而她舔掉了,由於那股刺痛。她們綁了一塊布在她手上,當她去吸吮,血流出來,現出粉紅色。「妳可以幫我除草。讓妳的手有點事做。」於是她們就在陽光和泥土的氣味中靜靜地並排跪著,拔出胡蘿蔔以外的所有嫩芽,那些嫩芽長著圓圓胖胖的葉子和白色的根。

老婦人從屋裡走出來看著她們。「她臉上沒有一點血色。別讓她曬傷了。到時候她又會在身上亂抓。」她伸出手來讓那孩子抓住。「我在想『萊拉』這個名字。我有個妹妹叫萊拉。給她取個好聽的名字,說不定她就會長得漂亮。」

「說不定。」朵兒說,「沒啥要緊。」

可是老婦人的兒子帶了個太太回來,家裡實在沒有那麼多活兒可做,能讓朵兒留下來。那孩子還不夠壯,走不了多遠,老婦人把朵兒在抱著孩子之外還帶得動的東西全打進包袱裡,然後她兒子告訴她們該怎麼走上大路,雖然那只勉強稱得上大路。幾天之後,她們遇上了董恩和瑪雪兒。說不定朵兒就是在找他們。大家都說董恩名聲很好,為人公平,你若是雇用他,就可以信賴他會好好替你幹一天的活。當然不是只有董恩一個人,而是還有亞瑟和他的兩個兒子、艾咪和她女兒梅麗、再加上瑪雪兒,她是董恩的太太。他們是一對結了婚的夫妻。

有很長一段時間萊拉不知道一個字由字母構成,也不知道除了種植季和割草季之外還有別的季節。趕在天氣變壞之前往南走,在收穫季節來到時及時往北走。他們生活在美利堅合眾國。這是她在學校裡學到的。朵兒說:「喔,我想他們總得給它取個名字。」

有一次,萊拉問牧師「董恩」怎麼拼。他以為她指的是什麼呢?是Done?還是Down?說不定是don’t,因為她講話不見得總是會把 t 這個音發出來。他從來沒把握她知道什麼,不知道什麼,如果他猜錯了,他會為了她而感到心疼。

他沉吟了一會兒,然後笑了。「妳可以用這個字造個句子嗎?」

「有個男的叫這個名字。我在很久以前認識他。」

「喔,我懂了。」他說。「我曾經認識一個叫斯隆恩的人。S─L─O─A─N─E。」雖然牧師年紀一大把了,偶爾還是會臉紅。「所以拼法也許是一樣的。改成用 D 開頭。」

「那是在我小時候。前幾天我想起從前的事。」若非她看見他在聽她說起曾經認識一個男人時紅了臉,她就連這兩句話也不會對他說。

他點點頭。「我懂了。」牧師從來不要求她談起從前,似乎不允許自己感到好奇,不去納悶在她一身雨水走進教堂之前的那許多年裡她都待過哪些地方,過著什麼樣的生活。董恩老是說教會只想要你的錢,所以他們全都離教堂遠遠的,從旁邊繞過去,彷彿他們要比其他人聰明,彷彿他們身上有教會想要的錢。可是那場雨下得太大,而且那一天是星期天,所以沒有其他地方能讓她進去躲雨。教堂裡的燭光令她驚訝。也許一切之所以顯得那麼美,是因為她有好幾餐沒吃了。不曉得為什麼,那會使東西顯得更為明亮。更明亮,也更遙遠,彷彿你若是伸出手就會碰到玻璃。她注視著他,忘了她跟他同處一室,而他會看見她在注視。那天早上他替兩個嬰兒施洗。他是個高大的銀髮老人,竭盡溫柔地把兩個小嬰兒先後抱在手上。其中一個穿著白色衣裳,蓋住了他的手臂,當他把水灑在嬰兒的額頭上,嬰兒哭了幾聲,他說:「嗯,我相信你第一次出生的時候也哭了。這表示你活著。」而她有了個念頭,想到她曾經第二次出生,在朵兒把她從門口台階上抱起來、用披肩裹住她、抱著她從雨中離開的那一夜。她不是妳媽,我看得出來。

那個女孩似乎無所不知。梅麗。她能把身體向後彎,直到頭觸地,還能橫著翻筋斗。她說:「我知道那女人不是妳媽。她對妳說的話妳媽老早就會對妳說了。不要吮妳的手?好像妳還是個嬰兒?妳八成是個孤兒。我以前認識一個孤兒。她的腿軟軟的沒有力氣,就跟妳的腿一樣。她也不會說話。大概就是因為這樣她才是個孤兒。她生下來就不對勁。」

梅麗對她們感到好奇,如果說其他人並不好奇。她會晃到後面來跟她們一起走,把她的臉湊近那孩子的臉,盯著她看。「她腳上有個瘡。這是個麻煩。搽點蒲公英汁吧,我這裡有。我打賭我抱得動她。我抱得動的。」她會吃蒲公英的花,黃色的部分,或是嚼紅苜蓿。她曬得很黑,長著雀斑,頭髮被曬得接近白色,連眉毛和睫毛也一樣。「我討厭這些舊的連身工作服。那些男生把它們快穿壞了才輪到我穿,上面幾乎全是補釘。董恩說穿這些衣服幹活比較方便。我有一件洋裝。我媽要把裙邊放長一點。」說完她就用手倒立著走開了。

朵兒說:「她喜歡煩人。別理她。」

當時萊拉還不會說話。朵兒說:「她能說。只是不想說。」部分原因在於她所需要的任何東西朵兒都已經給了她。偶爾朵兒仍會在夜裡叫醒她,給她一小口玉米糊。而在那個老婦人告訴她之前,萊拉從來不知道有詛咒這回事。大多數時候那只意味著「別管我」。有一次,她對那老婦人說希望她摔斷了背滾下地獄。老婦人用力把她揪起來,重重拍了她一下,說:妳得改掉這個詛咒的毛病。為了那孩子腳上始終不痊癒的瘡,她會去某個地方帶一小瓶藥回來,藥搽上去的確會引起刺痛,但那孩子討厭搽藥這件事傷了她的感情。萊拉不知道該躲到哪兒去,就只是盡可能在角落裡縮起身子,緊閉雙眼。老婦人說:「哎呀,天哪!朵兒,快進來!她又回角落去了。哪有像這樣的孩子!」

朵兒走進來,在她身旁跪下,身上有汗水和陽光的氣味,把她攬進懷裡,輕聲低語:「妳又在幹麼啦,又去咬妳那隻手,像個小娃娃!」老婦人把那條披肩拿來,朵兒裹住了她。老婦人說:「她是妳的孩子,朵兒。我拿她一點辦法也沒有。」

那孩子就只是在黑暗中待在門口台階上,抱住自己來對抗寒意,哭得筋疲力盡,幾乎睡著了。她沒法再哭叫,而他們反正也聽不見,或者他們說不定會聽見,而那反而更糟。先前有人吼道:叫那東西閉嘴,不然就由我來!然後一個婦人抓住她的手臂,把她從桌子底下拽出來,推出去到門口台階上,關上了門,而那些貓溜到了屋子底下,不再讓她接近,因為有時候她會把牠們從尾巴拎起來。她的手臂上全是抓傷,傷口熱辣辣的。她曾經爬到屋子底下去找那些貓,可是就算她手裡真的抓住了一隻,她握得愈緊,牠就掙扎得愈厲害,還會咬她,於是她就放了牠。妳幹麼...