廣 場

廣場上的咖啡香與歌聲

女歌手完全沈醉在伊自己低沈沙啞、略帶哀傷的歌聲裡,她半闔著眼皮,低頭撥弄手上的吉他,無視於往來的旅人過客。面對廣場,她坐在高腳椅上,透過箱形揚聲器,吟唱著委婉動人的歌;略帶哀傷的旋律,歌聲迴盪在午後的廣場上。

起初,我們靠在咖啡館牆角一邊,等待著蒸餾中的咖啡,滿屋子都是令人亢奮的咖啡飄香。透過落地窗,在等待中看著廣場上川流不息的人影,一片浮華晃動的秋天的光影裡,細細品味著一座古老城市的最初印象。這是旅遊書中強力推薦,到羅馬市區一定要品嚐的經典咖啡店,只要花一歐就能買到一杯沒有座位的現調咖啡,如果想要座位,那就得付出不同的代價。杯子極袖珍的濃郁咖啡,大約就兩三口份量,但是滿滿等待的客人,把整座咖啡館擠得鬧哄哄。入了口的咖啡就如同旅遊書的推介那樣濃香醇厚,果然是不容錯失的體驗。如果你經過廣場,沒有站著喝上一杯一歐的熱咖啡,就像旅遊書上說的,別說你曾來過羅馬。

秋天的陽光溫暖而璀璨,廣場四周都是高聳典雅的哥德式建築,有著細緻繁紋雕刻的精緻拱門圓柱,滿是歲月斑痕的大理石牆面與賞心悅目的廣場。披著一頭金色長髮的女歌手,在陽光下像一朵鑲著金色光暈的向日葵,她的高腳椅前攤開著一只黑色的皮箱,上面隨性地鋪滿一張張套著透明膠袋的紙卡,起初以為是明信片之類的,後來看見有人趨前挑選並且擲下錢幣,然後走人,才發覺原來是有著不同封面的簡單包裝的CD。喜歡她歌聲的人,任意投了錢幣,自顧挑選了CD帶走,沒有定價也沒任何說明,仿佛一筆無需互動的隨興交易。

陽光亮燦,歌手仍專注撥彈著手上的吉他自顧自的吟唱,有風微微拂過,歌聲在廣場穿梭迴旋,偶爾飄來一陣陣的咖啡香,真是美好而浪漫的時光。被歌聲吸引而來的遊客圍繞著歌手,自然地圍成一圈,或蹲或坐;歌聲停歇的時候,女歌手喝了口水短暫休息,有些人這時候離去,等待歌聲的聽眾則繼續等待,或蹲或坐。

確定我們應該要離開的時候,如泣如訴的歌聲仍迴盪在廣場每一處角落,熟悉的旋律持續著||Hallelujah哈利||路亞 Hallelujah哈利||路亞||哈利||路||亞

妻子趨前蹲下,從皮夾裡掏出一張十歐紙鈔,在黑皮箱裡挑了一張簡單包裝的音樂CD,那是秋天時候,我們在飄著陣陣咖啡香與如泣如訴歌聲的廣場一角,離去時的片刻記憶。

⋯⋯

夢 幻 家 鄉 味

關於金門家鄉筵席菜的味覺記憶

有些遠久的味覺,即使長久不曾觸及,記憶卻始終停留在某一處眷念的縫隙,安安靜靜的陳釀著;既沒特別強烈的渴望,卻從不肯輕易淡忘。也許一直要到等到某一次再度接觸時,被喚醒的味蕾記憶才會排山倒海似一股腦全都勾勒起。

味覺這感官,說來奇特,沒有絕對的規則定律,也難以明確定見好與壞,關鍵應在於每個人的接受程度;比如你喜歡的滋味我未必接受,我偏愛的口感他或許厭惡,就這麼回事,也無關山珍海味或粗茶淡飯,只要對了味蕾,那就是你的菜,恆久不變的記憶。

每回見電視節目或報章雜誌裡,人們竭盡所能以文字或言語來描述形容、讚嘆對於食物的種種絕愛程度,我總是暗地捏一把冷汗,深怕那些費心擠出的讚嘆聲或表情會壞了食物的真實滋味。從形容詞裡我恐怕無法辨認出所謂的Q嫩彈牙、鮮酥香脆的程度,到底有多麼讓人賞心玩味。關於食物的感受,我的理解是:沒有親自品嚐過絕對不能評論。

至於來自記憶裡的家鄉滋味,恐怕沒有任何人比我們自己更熟悉,或者說除非他們也經歷過那個時代以及那個時期對於食物的渴望心情。

最後一次和達仔叔公見面,約莫是一九八二年夏天,在三重埔三和路的一條狹長陰暗的窄巷子,陪著剛從金門家鄉僕僕風塵初抵台北的父親。他才到板橋的家,不待歇息,就執意要我帶他去探望臥病中的達仔叔公,我知道他們哥倆交情好,是那種有著革命情感的至交,以叔公輩相稱,是按著家鄉族譜的輩份相稱,他其實和父親年紀相仿。彼時的交通不若今天方便,從板橋到三重是漫長的一段路程,帶著父親搭乘公車接駁計程車再沿途問路,好不容易才找到達仔叔公住處。昔日意氣風發的「館棧」大師傅,不堪肝病折騰,成了枯槁瘦弱的黃昏身影,唯他一口暴牙仍張狂瀟灑,隱約還看得出當年在辦桌料理時,一手插腰一手持大勺嚐試口味的奕奕神采。見到父親來訪,他開心的想找酒待客,又想到自己正病重忌口,忍不住長歎一聲。

那次探視之後沒過多久,達仔叔公終沒能再重回他大展身手的料理台上,辭別人世,也宣告家鄉傳統「館棧」辦桌時代的式微。

達仔叔公是村子裡響叮噹的幾位辦桌達人之一。說來奇怪,我們這個前不見海、後不靠山的盤山村,偏就出了一批名氣不小的總鋪師||「館棧」,(我嘗試請教了好些家鄉的賢達長輩,對於「館棧」這個稱號的典故由來,但始終沒有明確的答案,只能依著口音,拼湊出自認適切的字辭。)光是頂堡東一帶就有良仔、達仔、宙仔、虎魚仔,都是可一手獨撐大場面的「館棧師」,三、五十桌不在話下。不僅包辦了整個盤山村的紅白宴,前厝、過溝、下堡、頂堡的紅白婚喪喜慶,碰到良辰吉日、婚喪緊湊時,常常還得東征西討,一包麻布捆綁著料理道具就僕僕出征,為村子憑添不少好口碑。

父親是平常不碰灶腳的人,他進廚房通常就是負責挑扛母親熬煮的大桶豬食,要不就是補充灶腳的燃料,如高粱桿、麥桿、野地裡的乾草枯藤或颱風天時搶拾的木麻黃枝幹等等……。但奇特的是,每逢村子裡有紅白大事時,老爸除了身兼前期的採買幫辦,還會配合達仔叔公指示,充當他的首席助手,在一旁助陣。小時候,逢鄰居辦桌,我喜歡跟隨父親蹲在一旁聞香,看達仔叔公展現他熟練的刀工及熊熊的火焰油鼎,老爸則適時的準備該端上的食材或隨時補充調味料,並且熟知每一道即將上菜的碗盤,排放整齊,讓達仔叔公逐瓢逐勺的擺鋪食物、淋汁調醬,讓每一道菜盤都光鮮亮艷的端上桌……。達仔叔公通常不吝於適時塞來一些零頭食物,獎賞我這位全程守候的小差事。

按說,時隔三、四十年,關於昔時的筵席辦桌早已印象模糊,但偏偏每回定下心來仔細回想孩時參加筵席時,情不自禁就清晰的浮現起一道道記憶裡的菜色,甚至關於食物的滋味、周遭的場景、人們酒足飯飽後滿足的喧笑以及空氣中散發的菜香、淳厚濃嗆的高粱酒味……。

在一切都清貧的五、六○年代,只要逢村子有大事,不論紅白喜喪都教人亢奮,這意味著將有一番豐盛的好日子。除了前兩、三天的暖場準備,通常最期待的就是宴席盛事了,可以飽撐一肚子的油膩,而散席後的「菜尾」更是無可比擬的人間美味,比起宴桌上的佳肴毫不遜色。碰上大戶人家的大型排場,有時候左鄰右舍可以一起連吃一個禮拜,是那一段清貧年歲裡,喜滋滋油膩膩的美好時光。

雖說是海島,傳統的金門筵席菜單裡的海鮮比率並不特別多,這應當和戒嚴時期的海禁有關。赤貧的農耕年代裡,平常難得油水,因此筵席菜裡豬、羊、雞的油膩滋味遠比海產來得誘人。至於牛,從不曾上桌,那是一起打拼的農耕弟兄,沒人忍心下腹,這是農家人的敦厚,海島的善良傳統。父親一輩子務農,堅持恪守著禁食牛肉的家規,從小我就從不曾碰觸過牛肉,後來和妻子交往期間,她見我每次吃西餐都點豬排而且還是九分熟,看不過去,堅持要我試試牛排的不同口感,才開了禁忌,吃起牛排,但也止於此,至今我仍不曾吃過紅燒牛肉麵。

解嚴後,放眼大片農田荒蕪廢耕,因應觀光客口腹之慾,島嶼甚至出現了所謂的全牛大餐,還有打著金門黃牛肉乾的熱銷商品盛名遠播……。唯每回還鄉,總忍不住四處找尋金門黃牛的蹤影,從老黃牛淳厚的眸子裡,看見遙遠的舊時金門,以及那些樂天知命的清貧歲月。

傳統的金門筵席,通常是以「雞捲」首開序幕,香、酥、脆的雞捲,在前一晚已經炸過八分熟備妥。以豬絞肉、荸薺泥、鮮蔥、大蒜、蛋清剁細攪拌後裹上豆皮,捲成條狀下油鍋,一條條的雞捲在大鍋熱豬油裡炸得金黃後擱置冷卻。待至上桌前,以高溫熱油快速回鍋,一、兩分鐘就撈起,師傅得趁熱快刀切成小段擺盤,不能缺少的是盤子兩端,嫩翠香溢的莞荽及紅、醃菜頭酸,既提了味蕾也美了視覺。通常一上桌每人最多兩夾就一掃而光,不會有丁點殘渣。做為開胃菜,「雞捲」的火侯刀工,考驗了師傅的功力,回鍋炸太老太焦都不對,切得不俐落也有損館棧師盛名,況且眾人等候已久,第一道菜墊了客人等待的心情及胃底,馬虎不得。

第二道也是油炸熱食||「蝦仔炸」。約莫一根食指粗、剝去蝦殼的鮮蝦裹上油炸粉,趁著雞捲過油後的高溫熱鍋,再次翻滾出一尾尾香氣四溢的蝦仔炸,剝殼時刻意留下的艷紅色蝦尾,在熱鍋裡像是活跳跳的活跳蝦,和雞捲不同的是,蝦仔炸講究的是新鮮嫩肉,一次炸到金黃酥透即刻擺盤,趁熱上桌。

筵席的第三道菜,是至今大部分家鄉餐館仍延續的料理、堪稱最具金門在地特色的「宴菜」。對於四、五年級的中生代金門人而言,宴菜絕對是魂縈夢繫的夢幻家鄉味。多年來每逢除夕,家裡的年夜圍爐,我家三姐一定精心準備這道讓大家都傾心的料理,向逐漸消失的傳統家鄉味致敬。宴菜取材平實,但金門在地出產的大白菜往往決定了湯汁的清甜甘美程度、至於三層豬肉絲、香菇、草菇、蝦米、筍絲、蛋絲、青蔥、胡蘿蔔各司其職,加上館棧師父的細膩刀工,讓整道菜活色生鮮了起來。師傅於裝滿菜碗後,還得灑下大把大把白胡椒粉及莞荽,才達到畫龍點睛的境界。來台後偶有幾次機會在不同場合吃到金門宴菜,菜色看來雖美,可就是少了些記憶裡的滋味,左思右想,終於猜測出原來少了金門大白菜的清甘,更重要的是沒了大把白胡椒粉的那股辛香,或許廚師使用的白胡椒粉已非昔時牌子,不同了品牌,滋味當然也就完全不同了。

三道開胃菜之後,通常就順應季節性食材而有所變化,比如聞名的「紅燒金門黃魚」、「豬肝腰花炒豌豆」、「醋溜魚片扣酸筍」都充滿鄉土與時代的滋味。像是風靡一時的金門黃魚,近些年來在島上已經少見捕獲,更遑論筵席上能夠出現這道美味佳肴。

舞 櫻

一

她跺著小碎步,以和服該有的那種款款風情,從巷子晃晃顛顛走出來時,男人確實訝然得有些心慌意亂,伊活像是從電影螢幕中蹦出的模樣,嬌羞矜持裡夾雜著情竇初開般的少女情懷模樣,臉上洋溢著亮燦燦的盎然笑意,直衝著男人走來。

等候在在巷子口樹蔭下的他,熄了煙頭,揉了揉眼睛,不可置信地看著她和她搖曳妖嬌的模樣。

「要命哦!都快近半百的年歲了啊,這女人。」他深深吸氣吐氣,清醒了自己。

沒錯,這是京都城東區裡一條名為小川通的巷口,有著筆直整潔柏油路面和滿是嫩綠新葉的柳樹街道。

朝著自己走來,那位風姿搖曳的女子,是相識超過三十年,步入虎豹階段的中年女子啊,怎會有這般奇妙的變化?不過是行程裡穿插的一項所謂和服體驗,伊怎麼就像換了個皮似的,因那一身閃著珍珠白、粉紅櫻的和服,整個人就這般晶亮鮮活了起來?

春天午後,暖暖的陽光從她身後艷燦揮灑開來,一身銀亮珍珠白底,綴飾著雅紫、粉紅交織的櫻舞花瓣圖案,她的臉因為亢奮(或許還有些嬌羞與意外的虛榮吧!)兩頰微顯暈紅,朝著手插在口袋、愣在樹下的男人滿是脈脈的笑意,像春花放浪,等待採蜜的蜂。

「哎呀!怪不好意思的,幫忙換裝的那日本女孩說我適合這套和服,硬是慫恿我,一定要我把頭髮梳卷起來才漂亮。我看周圍的小姐、阿桑也沒人梳髪髻,想拒絕,可是看她那樣熱情、認真地幫我打點,想說那就依她的意思吧。」她貼近他,一股久違熟悉的香水味。「難得換上和服,好興奮哦。喂!你幹嘛這樣直瞪著人家?我這樣打扮很奇怪嗎?」

「噓!我沒這意思。很漂亮,真的很有味道,像回到二十幾歲的妳。」男人接過她手上提著那一大袋深藍色的衣物袋。

「少貧嘴!人家還不習慣呢。」她嬌羞的瞪了他了一眼,春意盎然,活像風中飄搖的櫻花飛舞。

半個鐘頭之前,女人才神情亢奮的把小提包交給他保管。那時一切都尋常,大巴士停靠在路旁,女導遊就著手上的麥克風叮囑:「除了人和身上穿的衣服,其它東西都可放心地留在車上,帽子、雨傘、外套、背包等等……不想離身的小錢包手機什麼的,就隨身帶著。店家會有專門的服務員協助各位穿載和服,不用客氣,所有的看得到的和服任你挑選,各位可以挑最喜歡的顏色和圖案樣式……」沒等女導遊說完,車上一陣騷動,後座幾位急切的女子兵團紛紛起身,老的少的。

「別急!別急呀!各位聽我把話說完;換好了和服,店家會提供一個大袋子讓各位裝身上的衣物鞋子,費用全都包含在團費裡了。只除頭髮部分;想裝扮得更完美,體驗和服的整體感,可以自付一千元日幣,會有專人會幫妳盤上日式髪髻,讓妳從頭到尾漂漂亮亮的……各位!我們時間充裕,不必急!跟著前面的媽媽桑,她會帶領各位……」男人不動如石,靠著坐椅閉目養神。

「哎,走呀!換和服去,體驗體驗嘛,既然都來了……」男人搖搖頭,瞪了她一眼。見他毫無興致,伊就真的只帶著她的身子,把外套和小背包全丟給他,空著手跟著人群下了大巴士。

人們陸續下了大巴,車上除了他,還剩兩位老阿嬤和一位約莫七十來歲的南部阿公。女導遊走近他:「先生!怎不陪您太太一起換和服去,待會我們會拉車到金閣寺的園林裡拍照做紀念呀!難得來趟京都,而且還是櫻花開得最美的季節哪……」他無奈苦笑,也不知如何答覆是好。旁座的銀髮婆婆也湊上來插嘴:「哎呀,若不是我這妮老了,如果還年輕些,我嘛要去換穿和服,漂漂亮亮穿她一回。」「少年ㄟ!某水要多疼惜,青春有限啊……」

他閉目養神,想起了女人、以及和服,不自覺回味起《伊豆的舞孃》一書裡關於年輕舞孃的描述「……舞娘看來約莫十七、八歲,梳著我從未見過的古典蓬鬆髮型,襯托得嚴肅的蛋形臉顯得更小巧柔和而協調的美……,誇張的髮型,彷如野史中的少女畫像……」年輕時代閱讀《伊豆的舞孃》,情不自禁迷戀於川端康成對年輕舞孃的生動描述。那是還青澀稚嫩的年代,只是單純迷戀於異國文化的陌生情結,既說不上為什麼著迷、甚至對於和服啊、古典蓬鬆的髮型啊一點點基本概念都摸不著頭緒。他這時想著分手已長達二十多年的女人,年屆半百,穿上和服會是什麼模樣?「真是傷腦筋啊……」

| FindBook |

有 6 項符合

無江的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

$ 237 |

現代散文 |

$ 264 |

現代散文 |

$ 270 |

散文 |

$ 270 |

文學作品 |

$ 340 |

小說/文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

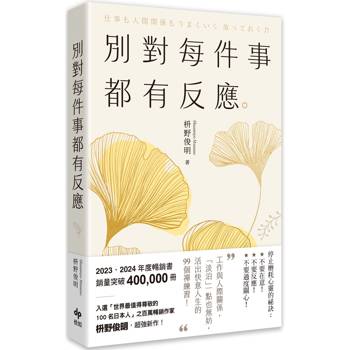

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:無江

專事視覺創作、亦鍾情於文字創作的翁翁,第六本文學創作(散文二集)。延續作者一貫出版風格,文字之外,並穿插了精彩的攝影作品,圖文互映。

全書分為「無江」、「隨旅」、「孤高與微美」、「櫻與魚叉拖」等四個單元

環境、人情、親情、生態、飲食、傳統文化等等的變遷與緬懷,以遊子之心,從遠鄉回望島嶼。

「隨旅」是作行中年之後,認真面對旅行,途中所聞、所見、所感、影像與文字的紀錄書寫。

「孤高與微美」則蒐集了作者專事的出版裝幀與美術設計領域的際遇與觀察。

「櫻與魚叉拖」收錄兩篇近期的短篇小說創作精品,短小精緻。

作者簡介:

翁翁

本名翁國鈞,1961年生於金門島。

曾任職中國時報系美術編輯、設計主編。歷任雜誌社總編輯、設計公司、出版公司、傳播公司設計總監等職。現為不倒翁視覺創意工作室負責人,文訊雜誌社、台灣文學發展基金會藝術顧問,中華平面設計協會、中華藝術攝影交流學會會員,金門旅外藝文學會理事。

專職於平面設計,曾替超過6000冊的書籍、裝幀設計。

創作領域包含平面視覺設計、攝影、插畫、文創開發、專案企劃及文字書寫。

2006年起應邀參與金門日報浯江副刊「浯江夜話」專欄筆陣。並現主編《金門文藝》期刊。

出版著作

《書的容顏》(視覺設計)、

《柴門輕扣》(散文集)、

《禁忌海峽》(圖像.詩)、

《睡山》(長篇小說)、

《緩慢與昨日—記憶的島,以及他方》(圖像.詩)、

《無江》(散文集)

TOP

章節試閱

廣 場

廣場上的咖啡香與歌聲

女歌手完全沈醉在伊自己低沈沙啞、略帶哀傷的歌聲裡,她半闔著眼皮,低頭撥弄手上的吉他,無視於往來的旅人過客。面對廣場,她坐在高腳椅上,透過箱形揚聲器,吟唱著委婉動人的歌;略帶哀傷的旋律,歌聲迴盪在午後的廣場上。

起初,我們靠在咖啡館牆角一邊,等待著蒸餾中的咖啡,滿屋子都是令人亢奮的咖啡飄香。透過落地窗,在等待中看著廣場上川流不息的人影,一片浮華晃動的秋天的光影裡,細細品味著一座古老城市的最初印象。這是旅遊書中強力推薦,到羅馬市區一定要品嚐的經典咖啡店,只要花一歐就能買...

廣場上的咖啡香與歌聲

女歌手完全沈醉在伊自己低沈沙啞、略帶哀傷的歌聲裡,她半闔著眼皮,低頭撥弄手上的吉他,無視於往來的旅人過客。面對廣場,她坐在高腳椅上,透過箱形揚聲器,吟唱著委婉動人的歌;略帶哀傷的旋律,歌聲迴盪在午後的廣場上。

起初,我們靠在咖啡館牆角一邊,等待著蒸餾中的咖啡,滿屋子都是令人亢奮的咖啡飄香。透過落地窗,在等待中看著廣場上川流不息的人影,一片浮華晃動的秋天的光影裡,細細品味著一座古老城市的最初印象。這是旅遊書中強力推薦,到羅馬市區一定要品嚐的經典咖啡店,只要花一歐就能買...

»看全部

TOP

作者序

過程本身就是旅行,目的也是

出發和歸返都滿載同樣的愉悅和輕盈

就像故鄉與家的意義

心在哪兒,家與故鄉就在那兒

出發和歸返都滿載同樣的愉悅和輕盈

就像故鄉與家的意義

心在哪兒,家與故鄉就在那兒

TOP

目錄

卷壹.無江

時光露穗 ︱ 008

無江 ︱ 021

從前從前有一條溪 ︱ 027

夢幻家鄉味 ︱ 031

百年一瞬 ︱ 042

長堤舊韻 ︱ 046

遠鄉 ︱ 051

深沈一覺 ︱ 054

遺忘 ︱ 058

古寧頭姑姑 ︱ 064

酒行 ︱ 068

行到水窮處 ︱ 071

島嶼夏夜 ︱ 075

卷貳.隨旅

廣場 ︱ 082

遠天寂境 ︱ 091

衡山老街的梧桐路樹 ︱ 101

高原上的海帶雲 ︱ 109

海角之南 ︱ 113

城市生活的微幸與靜美 ︱ 117

遠山、邊陲、縱谷 ︱ 127

白與黑與燦亮幽境 ︱ 131

卷參.微美孤高

五月 ︱ 141

極境 ︱ 149

靈魂與天堂的對話 ︱ 152

那個叫爵士...

時光露穗 ︱ 008

無江 ︱ 021

從前從前有一條溪 ︱ 027

夢幻家鄉味 ︱ 031

百年一瞬 ︱ 042

長堤舊韻 ︱ 046

遠鄉 ︱ 051

深沈一覺 ︱ 054

遺忘 ︱ 058

古寧頭姑姑 ︱ 064

酒行 ︱ 068

行到水窮處 ︱ 071

島嶼夏夜 ︱ 075

卷貳.隨旅

廣場 ︱ 082

遠天寂境 ︱ 091

衡山老街的梧桐路樹 ︱ 101

高原上的海帶雲 ︱ 109

海角之南 ︱ 113

城市生活的微幸與靜美 ︱ 117

遠山、邊陲、縱谷 ︱ 127

白與黑與燦亮幽境 ︱ 131

卷參.微美孤高

五月 ︱ 141

極境 ︱ 149

靈魂與天堂的對話 ︱ 152

那個叫爵士...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 翁翁

- 出版社: 上揚國際 出版日期:2017-09-06 ISBN/ISSN:9789869203661

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:224頁

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代散文

|