| FindBook |

有 11 項符合

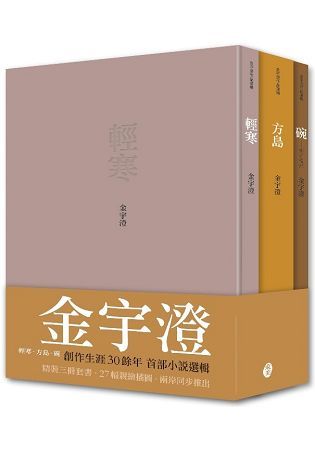

金宇澄作品選輯:輕寒.方島.碗的圖書 |

|

金宇澄作品選輯:輕寒‧方島‧碗(三書不分售) 作者:金宇 出版社:東美出版事業有限公司 出版日期:2017-06-23 語言:繁體中文 規格:普通級 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 480 |

小說 |

二手書 |

$ 540 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 546 |

小說 |

$ 616 |

小說 |

$ 616 |

中文書 |

$ 616 |

現代小說 |

$ 616 |

小說 |

$ 616 |

小說 |

$ 616 |

現代小說 |

$ 686 |

Literature & Fiction |

$ 702 |

中文現代文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

●金宇澄創作生涯30餘年,親自挑選代表作,推出首部小說選輯。

●繁簡雙版,台北、北京7月同步推出。

●收錄中短篇小說與虛構紀實並陳作品,一次呈現金宇澄寫作多重樣貌。

《輕寒‧方島‧碗》是影像與音響錯落的時代回望,擲地有聲。

你不只彷彿能看見,還能聽見、嗅見故事裡的各種細節……

江南、水路、蘆葦搖──情欲隱流的輕寒

麥田、鐮刀、蘋果花──直觸生命的方島

上海、鐵路、東北行──讓記憶鏗鏘的碗

★金宇澄親選創作30餘年代表作─首部小說選輯 兩岸同步推出!

★收錄中短篇小說及紀實作品,金宇澄寫作的多重樣貌一次呈現!

金宇澄是《上海文學》執行主編,能寫也善編,對文字的掌握有極其細膩的精準與美感。近年多部作品出版,體裁多元,小說、散文、非虛構寫作等皆有,引起熱烈迴響。此次推出中短篇小說與紀實作品選輯,展現不同寫作樣貌。

充滿畫面感的文字是金宇澄最強烈的特色,他發表的作品不多,但量少質精,並且嘗試不同寫作體裁,每一篇都蓄積強大的創作動能,呈現深厚的寫作功力。

本書特色

本選輯分為三冊,由作者金宇澄親自挑選,收錄中短篇小說以及虛構紀實並陳交織的作品,並精心手繪27幅插圖,圖文互映,讓整套選輯更添細緻。

收錄作品的創作時間橫跨30餘年,可以一窺金宇澄早期至今寫作樣貌的演變;小說場景遍及大江南北,描繪大時代的小人物故事,蒼涼中見人性溫暖,讀來令人低迴不已。

《輕寒》:收錄一篇中篇小說

「坐在鏡前見到自己的臉,她彷彿就變得柔和了。她不去想樓下那幾個房間,黑夜把這些掩蓋得嚴嚴實實,只有鏡中的粉臉與身段顯得清晰、誘人。」

這是讀一遍不過癮也解不了謎的故事。江南小鎮上因為戰火迫近而瀰漫緊張氣氛,人物關係與事件開展如同水路般錯綜複雜,得細細一再品味,每看一次就又發現金宇澄精心鋪寫的細節。

《方島》:結集9篇短篇小說

「割不盡的麥地,像一個海,而那個四方板桌無疑是個極樂之島,天天都得在這稠厚的海浪裡折騰一回,游哇!割吧。」

九篇小說九種風貌,豐饒多彩的「金式小說」。故事場景遍及大江南北──麥田、玉米、蘋果花、雪地……各種意象與小人物的身影交錯,不同的故事情節,共同的是對於生命的呼喊與思索。

《碗──死亡筆記》:紀實作品與據此改寫的虛構小說

「晦暗之夜,孤燈有如磷火,似人似鬼,黯淡也多麼耀目,是因周圍太黑,燈光也越看越明,似乎靜放出萬道金線,更是晃眼,它表現了膽怯,也意味著勇氣。」

讓回憶再現溫度的非虛構寫作。「姑娘,你長得多像你媽媽。」一條連結東北與上海的鐵路,生死兩隔的母女,透過敘事者的回憶讓錯過彼此的人生有了交集。當時的下鄉、此刻的重遊,金宇澄想回憶不會過期,他透過筆鋒將其召喚出來。

作者簡介

金宇澄

1952年生於上海。小說家,《上海文學》執行主編。

1985年開始發表小說,1988年擔任《上海文學》編輯,逐漸淡出文壇,直至2012年發表長篇小說《繁花》,成為當年最暢銷文學作品,被喻為「小說界的潛伏者」,獲得「茅盾文學獎」、「魯迅文化獎」、「施耐庵文學獎」、「圖書勢力榜白金圖書獎」、中央電視台「中國好書」、「華語文學小說家獎」……;散文集《洗牌年代》亦獲得2016年「花地文學榜」散文金獎。

其代表作包括《洗牌年代》《迷夜》《回望》等。曾於台灣出版《我們並不知道》(東美,2017)、《飄泊在紅海洋—我的大串聯》(時報文化,1996年)、《繁花》(印刻,2014年)等。

|