《十朝》:十朝宰相馮道精彩的一生,就是一部波瀾壯闊的五代十國史!

史上最爭議的宰相 vs. 十二位最驕橫的帝王

交織成最磅礴玄奇的五代十國風雲錄!

《殘天闋》、《武唐》作者──高容

繼千年女帝武則天之後,再書寫千古一相馮道,

最滑稽逗趣、顛覆英雄的主角,

讓你馳騁在皇朝爭霸的沙場上,莞薾一笑!

首部曲《隱龍》簡介:

少年馮道出生於唐末亂世,飽讀詩書,一心只願高中科舉,實現經世濟民的理想,在一次機緣巧合之下,遇見幾大藩鎮高手押解一位神祕貴人,欲前往長安,他挺身而出、仗義相助,因而得到大唐皇帝代代相傳的寶物「安天下」秘笈,從此踏上五代十國的征途,以一介文人之身,智鬥暴君悍將、安治百年亂世……

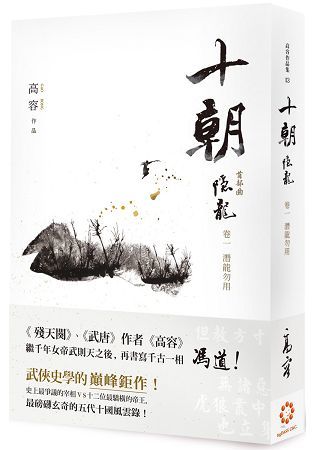

※書冊設計※

近五百頁考據紮實、奇想豐富的內容,搭配十八頁意象插畫,帶領讀者彷彿親身回到五代十國的磅礡場景。

書封以素白玫瑰花紋壓印、天星點點的燙金,象徵亂世如星海迷茫,觸感精細、視覺立體多層次。

白底水墨的構圖,象徵純淨少年馮道捲入亂世黑暗中,仍抱守士子初心:「但教方寸無諸惡,虎狼叢中也立身」的處世哲學。

本書特色

本書以編年史的考究、深刻獨到的史觀、豐富奇想的武俠、環環相扣的計中計,娓娓道出五代十國的磅礴史詩,引領讀者重新體會那群被遺忘的豪雄,宛如武俠版的三國演義。

主角馮道是史上最神奇的宰相,歷經十二位皇帝仍屹立不倒,生前受萬民愛戴,死後卻落下千古罵名,看作者如何沿著史跡,細細推翻這千古奇案?

| FindBook |

有 7 項符合

十朝.隱龍.卷一,潛龍勿用的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 220 |

二手中文書 |

$ 263 |

中國歷史小說 |

$ 298 |

小說/文學 |

$ 315 |

歷史小說 |

$ 315 |

小說 |

$ 315 |

歷史小說 |

電子書 |

$ 400 |

武俠小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:十朝.隱龍.卷一,潛龍勿用

內容簡介

作者介紹

作者簡介

高容

2013年,以豐富奇想、開闊深刻的內容,出版130萬字魔幻武俠鉅作《殘天闋》。

2015年,以考究的史學,融合玄幻武俠,推出95萬字古典優雅的《武唐》。

2018年,以嚴謹的編年史蹟、磅礴大氣的五代十國為背景,推出73萬字《十朝》首部曲《隱龍》。

高容擅長以優美精練的文字,架構出龐大交錯的情節,布局深遠具邏輯性,畫面生動如影劇場景,在情理之中寫出創新,在驚奇之中傳承核心價值,更散發著雋永的人文哲思,令人掩卷之後,仍回味不已。

「在朝迭更迭之後,仁心宰相搖身一變,成了千古唾罵的無恥貳臣,歷史之虛幻猶如武俠之玄幻!無論人們認同哪一種史觀,當我們凝望著前朝的足跡,總能映照出當代的處境。」──高容小語

FB:www.facebook.com/kaojung.dass

高容

2013年,以豐富奇想、開闊深刻的內容,出版130萬字魔幻武俠鉅作《殘天闋》。

2015年,以考究的史學,融合玄幻武俠,推出95萬字古典優雅的《武唐》。

2018年,以嚴謹的編年史蹟、磅礴大氣的五代十國為背景,推出73萬字《十朝》首部曲《隱龍》。

高容擅長以優美精練的文字,架構出龐大交錯的情節,布局深遠具邏輯性,畫面生動如影劇場景,在情理之中寫出創新,在驚奇之中傳承核心價值,更散發著雋永的人文哲思,令人掩卷之後,仍回味不已。

「在朝迭更迭之後,仁心宰相搖身一變,成了千古唾罵的無恥貳臣,歷史之虛幻猶如武俠之玄幻!無論人們認同哪一種史觀,當我們凝望著前朝的足跡,總能映照出當代的處境。」──高容小語

FB:www.facebook.com/kaojung.dass

目錄

本書目錄以公元年為序號,章回名稱取自《杜甫詩選》

八九八•一 國破山河在 城春草木深

八九八•二 閭閻聽小子 談笑覓封侯

八九八•三 少年別有贈 含笑看吳鉤

八九八•四 無勞問河北 諸將角榮華

八九八•五 一自風塵起 猶嗟行路難

八九九 牢落乾坤大 周流道術空

九00•一 浩歌淥水曲 清絕聽者愁

九00•二 美人為黃土 況乃粉黛假

九00•三 天老書題目 春宮驗討論

九00•四 潛身備行列 一勝何足論

九00•五 毀廟天飛雨 焚宮火徹明

九00•六 智謀垂睿想 出入冠諸公

九00•七 門闌多喜色 女婿近乘龍

九0一•一 雲雷屯不已 艱險路更局

九0一•二 走馬脫轡頭 手中挑青絲

九0一•三 詔書引上殿 奮舌動天意

九0一•四 素練風霜起 蒼鷹畫作殊

九0一•五 薰然耳目開 頗覺聰明人

八九八•一 國破山河在 城春草木深

八九八•二 閭閻聽小子 談笑覓封侯

八九八•三 少年別有贈 含笑看吳鉤

八九八•四 無勞問河北 諸將角榮華

八九八•五 一自風塵起 猶嗟行路難

八九九 牢落乾坤大 周流道術空

九00•一 浩歌淥水曲 清絕聽者愁

九00•二 美人為黃土 況乃粉黛假

九00•三 天老書題目 春宮驗討論

九00•四 潛身備行列 一勝何足論

九00•五 毀廟天飛雨 焚宮火徹明

九00•六 智謀垂睿想 出入冠諸公

九00•七 門闌多喜色 女婿近乘龍

九0一•一 雲雷屯不已 艱險路更局

九0一•二 走馬脫轡頭 手中挑青絲

九0一•三 詔書引上殿 奮舌動天意

九0一•四 素練風霜起 蒼鷹畫作殊

九0一•五 薰然耳目開 頗覺聰明人

序

出版序

奕峰(大斯文創總監)

《十朝》是以五代十國為背景、十朝宰相馮道為主角的歷史玄幻武俠。

五代十國是一個比三國更混亂的時代,且鋒芒完全被三國掩蓋,以至很少有小說能完整地描繪其風貌,並解析它在歷史中的意義;主角馮道更是一個極具爭議的人物,在當時受到萬民愛戴,宋朝之後卻反轉成千古罵名,雖有王安石、蘇東坡稱誦他為「活菩薩」,但直到近代,始有學者以不同的視野看待這位奇人,其中以南懷瑾老師最為著名。

高容選擇用編年史方式,書寫如此龐大複雜的背景,甚至以公元年為目錄序號,企圖將史蹟與虛構絲絲扣連,重塑一個千古罵名的人物,這樣的題材是驚人且危險的,雖然我們相信她駕馭大世界的功力,仍不免捏一把冷汗,但見了初稿之後,我們何其歡喜能借由高容的妙筆,一睹唐末氣勢磅礡的場景,重新認識那群被歷史洪流淹沒的豪雄奇才。

正史之中,馮道是純樸的農家子弟,出生於唐末,少時在鄉下耕讀,直到二十五歲才正式登場,擔任盧龍劉守光的掾屬,四十二歲當上後唐宰相,官場生涯總共歷經六個朝代(桀燕、後唐、後晉、遼、後漢、後周),服侍過十二位皇帝(劉守光、李存勖、李嗣源、李從厚、李從珂、石敬塘、石重貴、耶律德光、劉知遠、劉承祐、郭威、柴榮),七十三歲與孔子同壽而逝,號稱「十朝宰相」,其精彩的一生就是一部波瀾壯闊、起伏跌宕的五代史。

《十朝》為完整描述這個廣闊年代,將分為三部曲:「隱龍」、「奇道」、「天相」。

首部曲「隱龍」共三卷,描述馮道十六至二十四歲的冒險經歷,主角的事蹟雖是虛構,呈現的方式是玄幻武俠,但每一事件都是建立在真實的歷史基礎上,作者借由馮道的雙眼,帶領讀者觀看繁盛的大唐如何一步步走向滅亡,不只架構出藩鎮割據的勢力,也為馮道備受爭議的人格作了前期的塑立,有了這一段描寫,讀者往後看到馮道的行止,更能感同身受。

歷史中,馮道在宦海裡取巧討好,因此屹立十朝而不倒,司馬光評價他:「為人清儉寬容,人莫測其喜愠,滑稽多智,浮沉取容。」歐陽修罵他:「無廉恥者」,史家也多譏他「老油條」、「人精」、「不倒翁」、「騎牆孔老二」。

但他以一介文人之身,周旋在暴君驕將之間,歷經一次次腥風血雨,卻能堅守「但教方寸無諸惡,狼虎叢中也立身」的處世哲學,始終清儉愛民、樂觀向上,即使身居宰相高位,滿朝皆子弟,也不結黨營私、專橫擅權,這在太平盛世已屬不易,在亂世之中,簡直是奇葩。

除此之外,馮道最大的貢獻便是刻印「九經」。當時老百姓吃不飽、穿不暖,活命已不容易,更不可能讀書,許多皇帝甚至是不識字的土匪頭子,馮道深感當政者若不讀書識理,亂世就永遠不會結束,古聖賢的智慧更將從此湮滅,因此無論多麼艱難,都要刻印九經,將中華文化傳揚出去。在太平盛世,印書不是什麼難事,亂世印書卻是一件艱難壯舉,這浩大工程歷經四朝二十二年,遇上無數天災戰禍,屢屢中斷,若不是馮道這不計毀譽的十朝元老堅定支持,如何能完成?

高容筆下的馮道從年輕到老、從唐末至宋初,一路歷經五代十國興衰,既符合司馬光評價,又不失可愛,處處驚喜,高容說:「這不是替馮道洗白,而是還他清白,還原他在歷史中真正的風骨!」

另外,馮道才名滿天下,文章一出,必遠近傳揚,但後世只留下他少數詩文,和兩部令曾國藩也深深讚嘆描寫為官之道的著作「榮枯鑑」、「仕經」,十分可惜。小說中,「榮枯鑑」前期化身為秘笈,後期便是真正的為官心得,如此巧妙改編,也增添了不少武俠趣味。

《十朝》不是歷史穿越,也不是一板一眼的正統史書,更不是簡單以五代史為布幕、純寫玄幻武俠,它是一部奇思妙想的「歷史玄幻武俠傳記」,包含了:編年史的考究、玄幻武俠的精彩、栩栩重生的人物、深刻的歷史意涵。

魯迅曾在《中國小說史略》評論《三國演義》:「至於寫人,亦頗有失,以致欲顯劉備之長厚而似偽,狀諸葛之多智而近妖。」其中一句「狀諸葛之多智而近妖」表達了對諸葛亮聰明過份,竟然具備觀天象、借東風等奇能,十分不以為然,也有許多歷史學家持有類似觀點,認為這是《三國演義》的敗筆,但普羅大眾反而認為孔明借東風,火燒連環船恰恰是小說裡最高潮、最精彩的情節!

倘若你跟魯迅先生一樣,認為大小諸節只能對照歷史,不得偏差,那麼《十朝》豐富的想像力肯定會讓你內心糾結,卻恨不能釋手;若是你跟我一樣,是個喜歡在舊歷史裡尋找武俠熱血、奇門左道趣味的普羅大眾,你一定會愛上《十朝》。

如果說作者前著《武唐》是醉人的陳酒,令人回味難已,那麼續篇《十朝》無疑就是大唐燒尾宴,其精彩豐盛絕對讓你嘆為觀止,準備好與主角一起經歷五代十國的冒險之旅了嗎?相信我,打開第一頁,你就停不下來!

奕峰(大斯文創總監)

《十朝》是以五代十國為背景、十朝宰相馮道為主角的歷史玄幻武俠。

五代十國是一個比三國更混亂的時代,且鋒芒完全被三國掩蓋,以至很少有小說能完整地描繪其風貌,並解析它在歷史中的意義;主角馮道更是一個極具爭議的人物,在當時受到萬民愛戴,宋朝之後卻反轉成千古罵名,雖有王安石、蘇東坡稱誦他為「活菩薩」,但直到近代,始有學者以不同的視野看待這位奇人,其中以南懷瑾老師最為著名。

高容選擇用編年史方式,書寫如此龐大複雜的背景,甚至以公元年為目錄序號,企圖將史蹟與虛構絲絲扣連,重塑一個千古罵名的人物,這樣的題材是驚人且危險的,雖然我們相信她駕馭大世界的功力,仍不免捏一把冷汗,但見了初稿之後,我們何其歡喜能借由高容的妙筆,一睹唐末氣勢磅礡的場景,重新認識那群被歷史洪流淹沒的豪雄奇才。

正史之中,馮道是純樸的農家子弟,出生於唐末,少時在鄉下耕讀,直到二十五歲才正式登場,擔任盧龍劉守光的掾屬,四十二歲當上後唐宰相,官場生涯總共歷經六個朝代(桀燕、後唐、後晉、遼、後漢、後周),服侍過十二位皇帝(劉守光、李存勖、李嗣源、李從厚、李從珂、石敬塘、石重貴、耶律德光、劉知遠、劉承祐、郭威、柴榮),七十三歲與孔子同壽而逝,號稱「十朝宰相」,其精彩的一生就是一部波瀾壯闊、起伏跌宕的五代史。

《十朝》為完整描述這個廣闊年代,將分為三部曲:「隱龍」、「奇道」、「天相」。

首部曲「隱龍」共三卷,描述馮道十六至二十四歲的冒險經歷,主角的事蹟雖是虛構,呈現的方式是玄幻武俠,但每一事件都是建立在真實的歷史基礎上,作者借由馮道的雙眼,帶領讀者觀看繁盛的大唐如何一步步走向滅亡,不只架構出藩鎮割據的勢力,也為馮道備受爭議的人格作了前期的塑立,有了這一段描寫,讀者往後看到馮道的行止,更能感同身受。

歷史中,馮道在宦海裡取巧討好,因此屹立十朝而不倒,司馬光評價他:「為人清儉寬容,人莫測其喜愠,滑稽多智,浮沉取容。」歐陽修罵他:「無廉恥者」,史家也多譏他「老油條」、「人精」、「不倒翁」、「騎牆孔老二」。

但他以一介文人之身,周旋在暴君驕將之間,歷經一次次腥風血雨,卻能堅守「但教方寸無諸惡,狼虎叢中也立身」的處世哲學,始終清儉愛民、樂觀向上,即使身居宰相高位,滿朝皆子弟,也不結黨營私、專橫擅權,這在太平盛世已屬不易,在亂世之中,簡直是奇葩。

除此之外,馮道最大的貢獻便是刻印「九經」。當時老百姓吃不飽、穿不暖,活命已不容易,更不可能讀書,許多皇帝甚至是不識字的土匪頭子,馮道深感當政者若不讀書識理,亂世就永遠不會結束,古聖賢的智慧更將從此湮滅,因此無論多麼艱難,都要刻印九經,將中華文化傳揚出去。在太平盛世,印書不是什麼難事,亂世印書卻是一件艱難壯舉,這浩大工程歷經四朝二十二年,遇上無數天災戰禍,屢屢中斷,若不是馮道這不計毀譽的十朝元老堅定支持,如何能完成?

高容筆下的馮道從年輕到老、從唐末至宋初,一路歷經五代十國興衰,既符合司馬光評價,又不失可愛,處處驚喜,高容說:「這不是替馮道洗白,而是還他清白,還原他在歷史中真正的風骨!」

另外,馮道才名滿天下,文章一出,必遠近傳揚,但後世只留下他少數詩文,和兩部令曾國藩也深深讚嘆描寫為官之道的著作「榮枯鑑」、「仕經」,十分可惜。小說中,「榮枯鑑」前期化身為秘笈,後期便是真正的為官心得,如此巧妙改編,也增添了不少武俠趣味。

《十朝》不是歷史穿越,也不是一板一眼的正統史書,更不是簡單以五代史為布幕、純寫玄幻武俠,它是一部奇思妙想的「歷史玄幻武俠傳記」,包含了:編年史的考究、玄幻武俠的精彩、栩栩重生的人物、深刻的歷史意涵。

魯迅曾在《中國小說史略》評論《三國演義》:「至於寫人,亦頗有失,以致欲顯劉備之長厚而似偽,狀諸葛之多智而近妖。」其中一句「狀諸葛之多智而近妖」表達了對諸葛亮聰明過份,竟然具備觀天象、借東風等奇能,十分不以為然,也有許多歷史學家持有類似觀點,認為這是《三國演義》的敗筆,但普羅大眾反而認為孔明借東風,火燒連環船恰恰是小說裡最高潮、最精彩的情節!

倘若你跟魯迅先生一樣,認為大小諸節只能對照歷史,不得偏差,那麼《十朝》豐富的想像力肯定會讓你內心糾結,卻恨不能釋手;若是你跟我一樣,是個喜歡在舊歷史裡尋找武俠熱血、奇門左道趣味的普羅大眾,你一定會愛上《十朝》。

如果說作者前著《武唐》是醉人的陳酒,令人回味難已,那麼續篇《十朝》無疑就是大唐燒尾宴,其精彩豐盛絕對讓你嘆為觀止,準備好與主角一起經歷五代十國的冒險之旅了嗎?相信我,打開第一頁,你就停不下來!

圖書評論 - 評分:

|

|