駱以軍、成英姝、顏忠賢、童偉格(小說家)

楊凱麟、黃建宏、馬欣(書寫與影像評論家)

著迷推薦

在那樣的人生裡,真正的活著不在這邊,也不在那邊,

而是夾在其中,連一次呼吸都不容許失準的恐怖完美。

現在,他只有自己一個人了。他曾日日鍛鍊著特殊的精明,以塑造某個模樣的自己,讓人們以為那就是全部的他。真實的他,可以生活在他方,永遠的秘密。

但當太想要另一個世界,眼神與身體,會滲進另一種觸感。妻發現了活在另一個世界裡的他。次日清晨,妻逃難般地離開。

現在,他只有自己一個人了。一個人出門,一個人回家,度過一個人的平日與週末。上班、逛街、旅行、聚餐與約會,霓虹的熱鬧,忙碌而野心勃勃,穿過眼神與話語,載滿情節。

身為自我戲劇的理論狂熱者,他不再介意妻子的離開。感觸、記憶、經驗、生命知識……牽扯著,編寫界線,支持一個憑空造起的故事,在那裡取材,為自己建築迷宮。

故事已準備好,哪一天到來,就從那一天起……

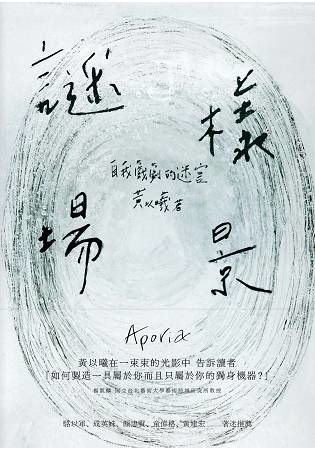

《謎樣場景:自我戲劇的迷宮》是作家黃以曦醞釀十多年的作品,她自導自演著一齣戲,就像卡夫卡、佩索亞、波赫士、桑多˙馬芮、布魯諾˙舒茲、史坦尼斯勞˙萊姆……做過的那樣,用另一個人稱,對抗孤獨。有別於《離席:為什麼看電影?》的影評寫作,這次黃以曦讓故事躍然紙上,物事纖毫華現。梭巡於一個與下個場景,染上的氣息與膚觸,像兀自長成生命的豪華,又更像憂鬱本身。

在世界這個大舞台,沒有人是臨時演員,無曾有場景不屬於命中之劇。當愛情走上偏鋒,當意識被鬆動,有未明物事浮現,人陷入各種景觀,為未曾察覺的意識所擄獲,黃以曦規劃一座迷宮,有意識的結構層級、開放的思維土壤、新鮮的工法,由故事中錘鍊「自我戲劇」技術的「我」,帶領著作家自己與讀者,走入每個謎樣場景,創造足以催生全新世界的動態平衡。

安靜活著,但不是殺手,敏銳看人,卻非特務,看不見的細碎混沌在紙面上快速積累,細小的渦旋暴長成風暴之眼。翻開書頁,像一枚枚捻下花瓣,我屬於我,不屬於我,我愛我,不愛我……,無痕活著的不可能,因為字句扣合思維從任一角落都捲出連鎖反應,我在我不在之處因為我想我不想之物。如機器人活著,窩在最角落以便處於人生的正中央,踏步出去以便回到原地。於是,像是走入戲院裡看一場電影,在窸窸窣窣落定靜默的純然黑暗中,黃以曦在一束束的光影中告訴讀者「如何製造一具屬於你而且只屬於你的獨身機器?」

——楊凱麟,國立台北藝術大學藝術跨域研究所教授

即使確確實實擺脫了沈重勞動身體,但並未真正遠離瘟疫,工作過量與奇觀社會如病毒般掏空了我們的生命體,思想和自我漸漸透明消退。因此,自我的生命救援如此重要,也因此,電影與電影場景有可能挽救生命的場景:正是如此,我們需要以曦指腹下敏銳界定出的觀看距離、眼神的落點、時間的切抹和場景蒙太奇間的暈眩。我們無奈於生命政治的幽閉恐懼,但以曦展示了,自我劇場與電影影像可以聯手轉扭出新的生命,通過旅館房間的孔洞、穿過夢與夢之間的薄膜。

——黃建宏,國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授。

無論將被定義為何種文類,對我而言,《謎樣場景》均是作者個人創作論的有力落實。作者思索世界的方法,是思索「思索」自身的方法,解組並伸延其跡軌,重建一個可用以微型轉喻的迷宮。重建「一個關於創造的結構」,一如跋文的指引:書中每一片斷,「每個凝視、警覺、思索、追尋、省察,是世界的最小單位」;而所有這些「後設(meta)裝置」,是為「將個體操作為一處試驗場域」,或將個體存有,譯寫為「較為緊湊、有趣與誠摯的經驗」(卡爾維諾)。最簡單說:既將世界降維且收納為虛構的「我」;亦以「我」之如實視見,指陳世界維度,尚無法摺曲安藏的盲域。

——童偉格,小說家

戲劇是種不同自我的辯證,黃以曦的文字引領你上場,接受鎂光燈下的虛實考驗。

——馬欣,影評人

作者簡介:

黃以曦

台灣彰化人,資深影評人,國立台灣大學社會學系畢業,國立台灣大學建築與城鄉研究所肄業。2001年起從事評論工作至今,2005年曾獲選柏林影展新力論壇(Berlinale Talent Press)影評人項目,著有《離席:為什麼看電影?》。

章節試閱

空間

理論狂熱者

「你是個理論狂熱者。」她滿臉淚水。這遣詞讓我分心,遺忘了面前的爭執。

她說得對,我想我是個理論狂熱者。畢竟,對情感暴漲的人而言,沒有理論的生活是不可想像的,不親手研發更繁複理論套式,亦是不可想像的。

情感沒有輪廓,不需要支撐軸架,不在乎核心與邊陲。情感輕視設定與假說,不在乎效率,不要求結果。情感不知道人會死,誰都無法飛升地離開地面。情感是青春之泉,滿載譫妄。

我不介意那樣活,可我不能。我得用感受到的去催生詞彙,鍛造原則,然後是體系與系統。我用理論的抽象,製作傳說中的永動機(perpetual motion machine)。

第一套感觸,催生第一部永動機。永動機將平凡的經驗框架為新鮮的感觸。新的感觸抵住上限、催生再一部永動機,然後是新一套感觸……。唯有理論,讓我對抗黏熱的生存亢進。

唯有理論,我才能質疑現實。像在白色的密閉房間,用力將整個身體往牆撞去,竟也就穿牆而過了。密閉不過是前提約制的幻覺。

我沈醉地思考著,不再介意她的離開。

比哀傷更多的是

好久沒能想念妳。單純、單向的思念,而非無盡的意義淘洗。

最艱難的時刻,我仍無法停止創造意義。再深的入戲,我仍無法擺脫清明。人竟擁有如此的結構性,永無法委身給情緒,為喜悲所撼動。

痛的時候,我仍釀造意義。潛入我屬於或不屬於的現場,染上傷懷。但我總又越過情感稜線,一行一行演算著。

妳離開了。我想為妳寫下什麼,可那些終究不關於哀傷,而是關於失語。消失的人無所謂語言,被留下的人,卻被語言的還一本正經、被意義的活躍,給徹底地傷了心。……關於哀傷,我為何與如何,可以說得更多?

城市作為加總的結果

我的城市並非一直是現在的模樣,它曾隨時日有變化:流入、流出、有所逝去、亦有累積與新誕生。可某一天起,它成為現在的樣子。我的城市是凝止的,像關於長生不老的古老妄想。

城裡的人會變老,我們遷往不同職位、進了別的公司,有家庭的人隨成員連動往階段進展,媒體出現有新面孔,城市頒佈新的法令並攪生新的抗爭,全新定位與功能的產品持續迸現,及其全套的推廣企劃。

然而,儘管一切細項都在動,可城市不老,而是一日日更清爽。沒有剩餘、沒有積累,像是旺盛的活動,只是不同部位互換著,加總的結果始終一樣。

當人將衰亡,他所隸屬的城市卻可永保青春,則此間所上演的運作,會否是憑空填入了新一批年輕、可勝任的項目呢?仍慢慢變老的我,會否在某一天,發現自己的身份已被另外填入,而「我」則被拋棄往虛空。

……我與我的人們,共享的掛念,我們的記憶,為空無所吞噬。城市的總和是相同的,新的非誕生由舊的,舊的不被賦予醞釀的任務。當消耗完畢,等著的是徹底的消失。

任何規格的迷路

時間晚了,總想拖延得更晚,我喜愛在黯淡的街巷漫步。白天的城市,物事被一項一項指出;入了夜,原串連的勢力將被截斷,物事成為某種殘剩,它們承載著時間的洶湧而上、又不負責任地離開,在夜晚,世界被孤立為一座廢墟,一個被進進出出的人生,有蹂躪的氣味。

總只有在這時刻,才能逃脫生活的勢利。任何規模的遭遇,都在我心上寫下刻痕。我以為時間要停住了,水流將大幅改變;可無論是否有任何事情發生,我總之如幻覺般遺忘一切。

然後天光亮起,我把昨夜浮動的念頭捧在手心。

我需要任何規格的迷路。闖進一個小鎮,在那裡,夜已籠罩,燈微微亮著,空氣盪著無數起了一半的話語。我的活著,在無垠宇宙之正中,自成一格。

不再於夜晚睡去,不再於白日醒來。去到一個烏有之所,被囑咐私密的任務。我的城市為我備好訂製的夢。

所有豪華的浪費

日子離去,我將物件收藏起來。不再合身的襯衫、缺角的杯盤、場次和片名的墨色已淡得無法辨識的電影票根,它們佔用太多空間。我非為了念舊,畢竟生命的消逝無法被遏止、亦無法被反轉,我只是想從它們的邊緣,記得其他可能發生的世界。

那些物件來自迥異的脈絡,可當俱被拋入我的生活,它們處在的就是就共享同一套秩序。日子離去,物件如沙灘上的貝殼,撤除時序的框架,來不及訴說的心事,不合時宜的意味。……它們獨立於我面前持續展開的生活,藉著它們,我可以建構一個不在過去、亦不在未來的我的生活。

浸淫於其共通氣蘊,物件投射出一幅完成的景象,像一座主理一切惦記與痛楚的圖書館。如同每本書非自第一頁開始,亦不在最後一頁結束,終極的認見、固執與愛,被精確編碼。我不需要檢索,循氣味的漸層,路徑會自動打開。

抽屜深處的密門,層架間的通道,所通往的故事互相矛盾,卻全是真的。我感覺憑空出現了一個我,他成為我的代理人,逡行於記憶暗角。很大的動作,最細的調節,在超越的瞬間回頭。物不再有任何一件顯得莫名與多餘,它們被組裝,流動不止。被正名的迷亂,所有豪華的浪費。

內文節錄試閱二:劇場

話語的觸鬚

每當見面,我們從上次談話中斷的地方接續。其間隔了兩天、三個禮拜或幾個月。當時為什麼中斷?或許被誰打岔、或時間到了、或未明的軋然停住。我們其中一人,斷然離開。

然後我們又見面了。總有一人起頭,妳,或我,從上回中斷的地方開始說。妳記得我說過的話,我耙梳著未盡的妳的思緒。

上回的談話慢慢被收束,浮冰般,震盪地,擦上新的論題。它們仍生澀,未有形體,它們被撥觸開,將被記得、被珍惜。下一回合面對面、坐著、看著對方,變得可能。我們這樣對抗時間,超越時間。

許久沒見到妳了。我感覺著那些即將落定的話語的觸鬚,熱切地探出,愈來愈確鑿地將鉤上什麼。

然後,妳推門進來。

也許終極的愛情,只好是……

一段感情可以有微微起落,有類近情趣的張力,但怎樣不俗的愛情也不願背叛、失卻特權。我得留住妳。

可如何留住一個完整的個體?怎樣是封閉卻舒服的安全感?怎樣是自由的的藝術?

應允她一完整自我,則我還能給出可被珍惜的什麼?我在那裡的哪裡?她有了什麼都有的世界,我怎麼讓她心動?

終極的愛情,只好是兩個人都懷抱著一點點的、可忍耐的不幸與遺憾。湊合著,我有妳為伴,我不交出自我,不允許妳實現自我。微妙的拉扯,在時光中稠化?絕對性背景。我們將?對方包裹,卻自以為仍有某個遠方。

我看到一個個「我」誕生、長大,而我原來這麼害怕這東西。每個我,都是一處失控的宇宙,我永遠追不上它。

作為一個難以嵌進現實的人,我錯在哪?能怎麼修正?這樣的我有資格擁有愛情嗎?我能讓他人幸福嗎?

我該找另個非現實的人嗎?還是我需要的是為我調和現實的人?又或者,我可以建構現實的定義,可以整頓邊界,成全我非要不可與絕對不要的東西,依由我的真實,創造出最適現實?

愛情不過是個關於放棄完美的誘惑,但我甘心被蒙蔽。

「生活」的質地

週五下午,辦公室照例是心不在焉,我對週末漠無感覺,一週復一週在特定午後處於這種默契的全體騷動,令我煩躁。

突然,有人拍了拍我,是隔了幾條走道的同事。「嗨,今天是我上班最後一天,我下週就不進公司了。」他親切說。我抬頭看了他一眼,聳聳肩,「嗯。」我說。

我不討厭客套,但我無法做缺乏絕對性必要的事。我不確定自己是否知道他要離職,但無論任何情況,我看不出真有哪些話是我必要說的。「在同一個辦公室這麼幾年,好像還沒跟你好好聊過。」他鄭重、有點緊張地說。

回想,當時或該浮現有千種想法,但並沒有。像是件不自然的事,我卻從迷霧中抓取到其中亦有的當然的成分。「是啊。」我說。他似乎已備有進一步的說明,當過程被簡陋關閉,他停在話語之間,顯出一種,預備地拉了很高、其中的路途卻逕被取消,的茫然。

噢。他頓了一下,「對了。」還沒能配合上進度地,他乾乾地說,但隨即又輕鬆起來,「明晚大家幫我辦了歡送會。我想你也一起來吧。」他是個乾脆的人。

他走回座位、還一路停下與其他同事笑談,他們之間,除去應該有的一點點的離情,就是尋常的週五光景。

我往那裡看去,偌大的辦公室,充滿活力的騷動,因為這同事的造訪,景色從一貫的灰淡,一點一點顯得立體。反而讓方才的交談變得不真實。

我怔想著更多。他回到座位,望了過來,半玩笑卻仍誠懇地對我做了個致意的手勢。我心裡像是被轉開了的水龍頭,源源湧著某種「生活」的質地,即是我眼中他人那種自然而然生活就轉動起來、兜進一干人、隨後自己才發現自己早已在其中,的溫潤或說無害感。這是前所未有的一天。

戲劇性畫面

我總是把生活的段落看為一張張戲劇性畫面(tableau),我只能這樣記得事情。這些畫面獨立於它來自的脈絡。當場每個元素,從零開始,新的逢遇,互相辨識,探入彼此靈魂。

戲劇性畫面像憑空發生、隨即消失的情節斷片,不必延伸的線索,遽然的電光石火,自動連上自身存在。

我感覺在一個與下一個畫面間移動,以自己的邏輯,宣稱記憶,新寫一個合理故事。又或者反過來,紛飛的什麼,一個瞥見、一次心動、一回領會,被還原成一張張畫面。永恆的獨立劇場。

一切景觀有概念的打磨,由此模擬一部辭典、一部求生指南,像是真帶著這麼多、著魔這麼多、人生有這麼多。藉由戲劇性畫面的幻術,在原地,可以飛得最遠、潛得最深,所有最危險的旅程本來就該最安全。

向光驅力

每天上班,把事做好,爬得更高,為何這麼理所當然?朝向光亮的驅力,是否來自對體系的過份信賴?

我情願地養肥這宇宙,可隨著愈奮力,我反而被排出,因為當超過了臨界點,我就無法繼續那樣相信。

某天醒來,我感覺錯過什麼,不再能聽與看得真切。接著,我無法泰然地收下面前的東西,找不著任何切入點去引用它。是這樣的脫落。

當我只能以日夜的流動幻夢去描摹視界,我的相信,就只能走那麼遠。可我在這體系所貢獻的不斷前行的凝視,匯成更高階的系統,那個系統沒有這種反思,沒有這個憂鬱。

內文節錄試閱三:時間

永恆的氾濫與匱乏

我總是掛念著想發展一套技術,通過它,生存可以獲得更為清晰的圖景。那該是個秩序嚴謹的過程。首先雕塑結實的自我狀態,接著將這樣的自己投入混沌,破解虛無。

離開制高點,潛入現實,讓設定的自我融入新脈絡,在裡頭發展直覺,隸屬進全新的動態平衡。在這階段,世界是無聲的。人與世界連動,意念勻稱。一個和諧的所在。

被收編的流動,仍是更大混沌的一部分,外頭的漶動仍牽曳它,差別在於,此刻我們已擁有一處邊界,不再輕易被現實撼動。接著,當有新的遭逢,我們走上前,試著理解湧上的直覺,是屬於舊的自我嗎,或已是新的呢?

我們來到相對安靜的生存狀態,不再有原先的靈活,必須更小心。這階段若作了錯誤判斷,會造成更大的傷害。這樣的過程,需反覆歷經,直到原本的自我蛻去。

當淘洗到更為純粹的自我,人各自的「非如此不可」慢慢確立。從這時起,我們能更澄澈地看。微細的成分,事物的邊界,終極的線條,都那麼清晰。

我感覺自己在等著某個答案,它或曾抽象而遙遠,可通過一次次的框取,我往那裡逼近。我讓空氣更流通一點,緩和因專注所帶來的緊張感。如果這是收成的一刻,我得做好在這之前所有該做好的事。

從空無之中造出一件存在……。生命中,我持續演練整套流程。許多時候我甚至感覺到這無止的操演,讓我成為一齣有限的劇場,某個擁有更多可能性的我的人生,被我親手抑制。

秩序的透明的美,一切流動被落定了某種看待。非如此不可的斷然,我願為此付出代價,開啟能相容於這個世界的我的創造。

每日,我面對這樣的問題,一是永恆,一是永恆的匱乏。永恆,也許是擁有後設天賦的人類之某種幻覺,但延續一輩子的幻覺,只能是我的生命的一部份。而永恆的匱乏,每一天、每一人、另一天與另一人,徒勞與荒謬,正是現實。

錘鍊一個對的形式,以非如此不可的模樣,在永恆的氾濫與匱乏間存活下去。

迷宮中央的獸

倘若一本書裡有一落階梯,旋律裡有錨定之繩,電影是一扇門,那麼,一本書讀過一本書、旋律流向旋律、電影中的電影……,階梯連上階梯、繩結住繩、一扇門推出接著又一扇門……。一直下去,會怎樣呢?

我不會因此攀上任一處制高點,擁有更清明的視野,那些長長的路,構連著、繞出迷宮,我成為最中央的獸……。

有時,時間似是線性的,另些時候,它是環形、螺旋或無數瞬間的散置,再另些時候,它是條不回返的線,穿入一個與再一個不同介面,兜起的樣子,從最外頭看,顯出無限回歸的意味。

年輕時,不知道時間的結構可被改變,不知道永恆、不死、青春永駐,無論可不可能,那總之是很容易可以感受到的東西──你只要放開自己,不懷疑、不分心,隨一落階梯連通下一個、一條繩勾纏下一條、堅定地推開門……,只要這樣就夠了。

一個點上,我發現自己遺失了現實的肉體感。對生沒有好奇,對死沒有恐懼,痛只是另類的恍惚。

原來不是每個人都是現實的部件,我可能隸屬給一個漂浮的幻覺整體。如同那些被寫出的書、被譜出的曲、被連綴著一格接一格的畫面,它們不支援所在的時代,僅僅為了未來的夢遊者,鋪設金色大道……。

空間

理論狂熱者

「你是個理論狂熱者。」她滿臉淚水。這遣詞讓我分心,遺忘了面前的爭執。

她說得對,我想我是個理論狂熱者。畢竟,對情感暴漲的人而言,沒有理論的生活是不可想像的,不親手研發更繁複理論套式,亦是不可想像的。

情感沒有輪廓,不需要支撐軸架,不在乎核心與邊陲。情感輕視設定與假說,不在乎效率,不要求結果。情感不知道人會死,誰都無法飛升地離開地面。情感是青春之泉,滿載譫妄。

我不介意那樣活,可我不能。我得用感受到的去催生詞彙,鍛造原則,然後是體系與系統。我用理論的抽象,製作傳說中的永動機(perp...

推薦序

跋文

虛構的科學

∕黃以曦

《謎樣場景:自我戲劇的迷宮》中有個「我」,我想他有個職業,住在一處小城,在不同時序梯階上牽扯些人。我想他在愛情裡無止地進出,曾經與依然捱受有高亢或荒涼的夜晚。我想他亦在歲月中老去,倘若他與我們共享同一筆物理法則。每日,他寫下發生或未發生的事,整落簿記,部分章節較其餘讓他更執迷。

可到底,我對他一無所曉。直到一筆接一筆,讀取他設造的戲劇、創製的意義,整套廓線終於浮顯。並非迷霧散開,某身形被揭曉,而是,一個人之長出他自己,即將存在,可以被看見。

我,不再迷信自歷史淘洗真相,以建構人的形廓。現實中,一切素材俱是流動的,每筆建構都是等價的。漫射的視象,自以為的領略,隨即溜走的光點,抓住它們,我砌築概念的屋宇,意義的國度。一座空間和時間互相穿透、擴充、增生的迷宮。

迷宮創製之際,人,慢慢成形。我以為這是更自由的。我以為,這是真正的自由。

生命中,我曾有所遭逢,為了什麼心動與心碎,做出決定,為飛揚與失敗所綁縛。歲月自指隙溜走,鍾愛的事物在眼前蝕為灰燼,又在不可能的地方抽出新芽。我與人織作故事,後來,一條線斷了、更多的線斷了,然後,所有的線都斷了,我們全離開了。留下故事裡未被破解的謎樣場景,在環狀的四季。

我或者永遠遺失彼些時刻的痕跡,又或者在一回沒頭沒腦的分心底,有突兀的小小線索,召喚出無從得知是否為我所有的記憶。

發生的事已發生了,可彼時的我並無警覺,亦未建立方法。我自以為汲取由生命歷經的啟發,與來自夢裡的打撈所獲,其實並無不同。

慢慢地我明白,它們俱滲入了我對世界的凝視與創造。先來的未被註記,後來的多是與現實擦過的微塵,可它們越過我們各自令定的臨界,匯聚地成為某個,一個人。

那無法是擁有現成資訊的誰,他是自由的。洞察成為事件的本身。創造一筆意義,這個人要多獲得幾個單位的靈魂的體量。人是他的凝視、他的行動、以此撥觸早一刻無所謂存在的漣漪。無止地創造意義,創造虛構……。

如同每個故事篇章裡的他,俱是他的虛構,我是我所虛構的。

跋文

虛構的科學

∕黃以曦

《謎樣場景:自我戲劇的迷宮》中有個「我」,我想他有個職業,住在一處小城,在不同時序梯階上牽扯些人。我想他在愛情裡無止地進出,曾經與依然捱受有高亢或荒涼的夜晚。我想他亦在歲月中老去,倘若他與我們共享同一筆物理法則。每日,他寫下發生或未發生的事,整落簿記,部分章節較其餘讓他更執迷。

可到底,我對他一無所曉。直到一筆接一筆,讀取他設造的戲劇、創製的意義,整套廓線終於浮顯。並非迷霧散開,某身形被揭曉,而是,一個人之長出他自己,即將存在,可以被看見。

我,不再迷信自歷史淘洗真相,...

作者序

序場

生活的薄片

原來是這樣。即使當人不在了,一個屋子裡的所有細節仍盡其所能要釋放溫度。她離開這裡,逃難似地,捲走了一切塞得進行李與後車廂的東西,那一幕已是一個月前?我當時就站在這牆邊,看著,沒想說話。攪和了恐懼與憤怒的風般的她的勁道,直到現在,我仍感覺得到那個晃搖。

有時我強迫自己想像她去了哪樣的地方、正在做什麼……,不,應該說,我強迫自己得感覺一種將衝出的、要去做這些揣想的迫切。我無法自主感覺到這個。就算一度有去想的念頭,念頭亦在未成形時就消散了。我該想像什麼?當她還在這裡,我不曾與她一起做些什麼,不曾覺得自己參與其中。

當我們在餐桌上,在花園裡,在後門那小徑盡端的海灣,那些時候,我是什麼樣子呢?妳對我再失望,仍將繼續那樣記得我,對嗎?這世界真成立有這樣足以作為給誰的記憶的場景吧?但那是什麼樣子?我們畢竟只記得發生過的事,而難以記得夢,難以記得謊言。

然而,這並不表示我的表演是虛假的,不過是那些東西成立的核心,與它們所自稱的,未能點對點扣上。以致於就算妳已知曉了真相,妳仍無法不繼續那樣記得。

我,也想分享妳的記憶,看到妳曾看到的東西,多知道妳一點點。……此刻,我想記得她,但假如我不知道她,我就無法記得。

在我這邊,我記得,我曾與一個女孩約會,然後我們在一起,搬進一個小房子。下班後,我們共度晚餐;週末,我們去散步、去海邊;每年幾天,我們去遠一點的地方。我記得這些歲月的結構,記得當我和她在一起,住在一起,整件事最開端的模樣。那時我戰慄於幸福的洶湧而來,因為從當刻起,我終於與更外面的世界,斷然切割。

如同上班是給她的藉口,與一個人有段穩定關係,是給他人的關於下班後的我的藉口。事實是,我不在辦公室,也不在這溫馨小屋。若有所謂真正的我,他在別的地方。我一度以為我可以安心地獨擁這事實。

若在電影中,我許是一名大隱隱於市的連環殺手、駐點的特務,或者,是那種太在乎輸贏以致於拋棄輸贏的狂熱科學家、忙著巨大但不可見光的什麼。可我不是。我沒在忙什麼,沒非做什麼不可,我只想安靜活著。想既不被看為異類,也不被吸進人群。

這能稱作秘密嗎?我的心空空的。但我覺得很好,希望能一直下去。

我感到呼吸困難。我將門打開,大口吞進更多陽光,那個金黃慷慨而寬闊,即使是這樣的我,亦被蒙上,如夏日海面般發光。我念著,說得上犯錯的,到底是什麼?哪個環節?怎樣一個意念的辯證性差異?是從概念往現實的實踐之不夠準確嗎?若不過是計算失準,卻來到如今的全幅崩塌,這合理嗎?

回想那個晚上:妳把餐桌抹得一團糟,我退到角落,訝異極了。妳在次日清晨離開,我怎麼也找不出貫徹的線。是的我想她已兜起整個故事,才這樣斷然捨去。但她找到了什麼?她如何理解?何以她認為自己能夠理解?

或者這並不在一夜間崩塌,而是每日有細微跡象,終於越過了臨界?

我頹然放棄回頭拆解。這些日子我太安逸,太沾沾自喜,再不可能找得出那個我自以為無懈可擊的生活之任一破綻。

我是個怎樣的人?我問自己。我只是接受自己的樣子,試著完整地,在原本生活過下去。我只是這樣的人。

但什麼是自己的樣子?我想那個意思是,在一張密麻的平面上,我有個區塊,那裡可容納從最無聊到最危險的混沌,那裡有一個個包容了空間和時間之錯差餘裕的小隔間。它們是不連續的,人們無法穿透,沒有認知與印象。若有某個我的樣子,那會像是流動於顯與隱形間的幽靈,微調著行為。但無論如何迷離,每一回的我的存在,仍有著現實感。

打開門,外面是他人的小隔間。若對方也準備好、也走出門,我們會就著門邊,聊上一會。我沒有邀人進門的壓力,沒有人會懷疑他面前的我,正倚著一處時空實驗場。

小房間。小房子。我沒有非在裡頭做些什麼,但這種地方就用來忙些勾當,因此有這種小房間的人,或者就該為了什麼,無論目的多詭異,那反而才正常。

我們共組家庭。於我,她是個歸屬,給了我他人自以為理解於是不深究的身分,這令我安心。婚姻成為讓我合法隱匿於人群、變得不起眼的憑證。

當然,我也付出代價。(待續)

序場

生活的薄片

原來是這樣。即使當人不在了,一個屋子裡的所有細節仍盡其所能要釋放溫度。她離開這裡,逃難似地,捲走了一切塞得進行李與後車廂的東西,那一幕已是一個月前?我當時就站在這牆邊,看著,沒想說話。攪和了恐懼與憤怒的風般的她的勁道,直到現在,我仍感覺得到那個晃搖。

有時我強迫自己想像她去了哪樣的地方、正在做什麼……,不,應該說,我強迫自己得感覺一種將衝出的、要去做這些揣想的迫切。我無法自主感覺到這個。就算一度有去想的念頭,念頭亦在未成形時就消散了。我該想像什麼?當她還在這裡,我不曾與她一起做...

目錄

目次CONTENTS

目錄

序場:生活的薄片

第一部:空間

理論狂熱者

點亮能找到的所有燈泡

徵兆

旋轉的彩色氣息

海的純真

強勁如霧的潮潤

宇宙中另一原件

感官的重新格式化

作弄我的生存狀態

長長而莫名的路

幼稚的叛逆

認知不是零度的端點

關閉感知

世界,一部份在面前

橫亙白日與黑夜的無眠之夢

次元穿梭級別的奧德賽

概念開啟在完全性靜默的地方

思考現場的重演

我想有自己的生活

活著的重演

世界是已然結束的光景

重返現場

小小卻堅定的燈火

透有氯的味道之藍色曳影

近乎刺眼的鮮豔

生命是野獸的凝視

不氣派的孩子

害羞的悖論

虛度的青春

認識的浪漫

人作為一部神話

人類生活的某個臨界點

光影永是逃逸的

影像的欺瞞

倒轉之地

「我記得…」的虛張聲勢

飛向更深的傾心

在意識界定出戰鬥場域

植入意念

時間中的孤島

比哀傷更多的是

死只是確實的淡出

頑固的二元主義者

裸身卻成熟的人

夢的原型

歷史的一刻

譫妄的世界全貌

無盡的夢

悖論空間

場所精神:像收下一份禮物般收下的記憶

城市作為加總的結果

另一個體系曾經來過

破缺或潰解

無數框架之輻臻點

描述的密教

我闖進了我未受歡迎的一地

一個洞見是一幢帝國的起點

任何規格的迷路

無限多線段亦填不滿平面

所有豪華的浪費

星球的一千零一夜

甜香的,酸腥的:一種未來的氣味

過場Ⅰ:遠征

第二部:劇場

愛情是一樁科幻的拯救

抽象物事的生命力

話語的觸鬚

白色的鳥啣著白色的花

小小的極地之旅

當我想要妳的時候

不觸碰

人心的黑洞

凌駕於愛情的全知者

也許終極的愛情,只好是……

內在宮殿

觸覺與嗅覺所組裝起的空間

一切景色。包含搖曳的暗影

事情之顯出奇怪

創造一場情色體驗

情色的封閉系統

無性的虛假

「生活」的質地

局面與航行

啟動一個場景

唯一無從不信任的人

不帶情緒的清點

先知者的處境

浮蕩未定的

返回母星魔術師與他的觀眾

巨大開關

表演是值得摸索的專業

關於過去的幻視

無窮甬道

自我竊聞俱樂部

互相通往的無盡階梯

託稱為譫妄的咒語

守護迷霧

戀情的字彙是否早已列盡

霓紅的好戲

露台標本

沒有答案的謎語

繞著圈的獸群

空間性的努力

小餐館的親密

朝話語被吹飽了氣,長出身體

景觀的交錯

機構:中介的所在

機構:形體

機構:忙碌的宇宙

機構:大型夢遊

機構:均勻度持續升高的所在

機構:在世界重新關閉前離開

向光亮的驅力

繞一個封閉形廓

專業的好奇

創造一種關係的高潮

一票到底的遊樂園

零度身份

然後你掉入了圈套

總體潮水之各種指定

演一齣戲,找到話語

我需要如此的真實

秘密彼端

美麗耽醉

繞纏起的水漩

我願為你放棄時間

留住所有的故事

一個懸置的謎

過場Ⅱ:稠(Consistency)

第三部:時間

對接(docking)

一艘風帆前進海的中央

疊加的起點

搭一座在次元間跨開的橋

封存的全像城市

逼出了最燦爛的光度

世界像一部科幻電影

一個場景是一個夢

舞台之船

偶然是巫術的開場

反面世界

創世紀的新鮮

夢作為平行之地

夢中夢中夢中夢……

變更對圖景的理解

死的誘惑

搜尋最後的記憶

「真實」的費洛蒙

微型世界的長出

不對的角色版型

霍霍轉動的現實獸籠

栽一小盆香草

可靠指標

模式的重要性

爆炸的咒語

重新看見

外頭是虛空與死亡

兀自長成生命的豪華

巨型運作

永動機

盤算著一個不記得的陰謀

外星球的海

令世界誕生的工藝

改造意識機制

要洗牌幾次才會把牌洗乾淨?

鋸齒或細毛

靈魂與現實築出的有機體

為美所迷惑

維持那個幻象

對作豪賭

懸浮的孤立之所

我所沒記得的,物都記得

錘鍊一個對的形式

著魔的主動者

不可抗力

再也不會有新的結構

缺席所讓出的欄位

成為系統的一部分

最中央的獸

含括了謙卑與缺席的永恆

分解為微粒

幸福結局

現在,豐盛而悲哀

鑽石那樣

我能抵達的巨型

創造一件未被想像的存在

孤獨的起源

另一次元的憂鬱

充滿意義的虛無

只有愛是不夠的

詩意的懸浮

重新年輕一回

一顆星星的模樣

跋文:脫落虛構的科學

目次CONTENTS

目錄

序場:生活的薄片

第一部:空間

理論狂熱者

點亮能找到的所有燈泡

徵兆

旋轉的彩色氣息

海的純真

強勁如霧的潮潤

宇宙中另一原件

感官的重新格式化

作弄我的生存狀態

長長而莫名的路

幼稚的叛逆

認知不是零度的端點

關閉感知

世界,一部份在面前

橫亙白日與黑夜的無眠之夢

次元穿梭級別的奧德賽

概念開啟在完全性靜默的地方

思考現場的重演

我想有自己的生活

活著的重演

世界是已然結束的光景

重返現場

小小卻堅定的燈火

透有氯的味道之藍色曳影

近乎刺眼的鮮豔

生命是野獸的凝視...