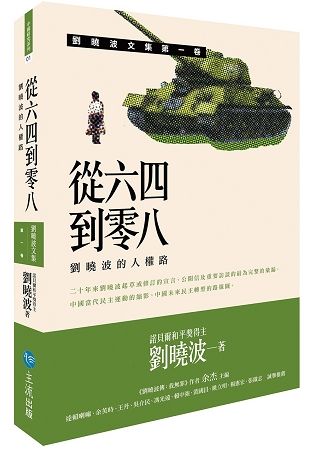

本卷收入中國諾貝爾和平獎得主劉曉波自1980 年代後期,尤其是1989 年天安門事件以來,所發表的公開聲明、宣言、連署信以及重要訪談,記錄了劉曉波在四分之一世紀間自由主義思想的脈動與變遷,以及為中國民眾爭取自由與人權保障而奮鬥不止的足跡,堪稱當代中國民主運動和維權運動的縮影。

名人推薦

誠摯推薦/達賴喇嘛、余英時、王丹、吳介民、馮光遠、賴中強、黃國昌、姚立明、楊憲宏、張鐵志

| FindBook |

有 6 項符合

從六四到零八:劉曉波的人權路的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 159 |

二手中文書 |

$ 316 |

政治評論 |

$ 360 |

中文書 |

$ 360 |

中國政治 |

$ 360 |

政治 |

$ 360 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:從六四到零八:劉曉波的人權路

內容簡介

作者介紹

作者簡介

劉曉波

中國作家、文學評論家、人權活動家。

1955年12月28日,出生於吉林省長春市。1980年代,以「黑馬」之姿登上中國文壇,1988年獲得北京師範大學文學博士學位,並留校任教。

1989年,參與天安門學生運動,為「廣場絕食四君子」之一。天安門屠殺之後,被捕入獄。此後成為中國最勇敢和最活躍的異議知識分子之一,在海外出版多部著作,在海外中文媒體和互聯網上發表數百萬字的評論文章。

2008年12月8日,因起草和組織《零八憲章》而被中國當局祕密逮捕。美國學者林培瑞讚揚說,劉曉波的選擇「如撲火燈蛾,無懼於赴湯蹈火」。2010年12月25日,北京市第一中級人民法院以「煽動顛覆國家政權罪」,判處劉曉波有期徒刑11年。其妻子劉霞亦長期遭到非法軟禁。

2010年10月8日,劉曉波因「在中國為基本人權持久而非暴力的奮鬥,已經成為方興未艾的中國人權奮鬥的標誌與豐碑」,而榮獲該年度的諾貝爾和平獎。如果排除達賴喇嘛的國籍爭議,劉曉波是首位獲得諾貝爾和平獎的中華人民共和國公民,也是當今世界唯一身在監獄的諾貝爾和平獎得主。美國《時代雜誌》將劉曉波與翁山蘇姬、曼德拉、甘地,和馬丁•路德•金恩等一同列為全球「十大政治犯」之一。

劉曉波

中國作家、文學評論家、人權活動家。

1955年12月28日,出生於吉林省長春市。1980年代,以「黑馬」之姿登上中國文壇,1988年獲得北京師範大學文學博士學位,並留校任教。

1989年,參與天安門學生運動,為「廣場絕食四君子」之一。天安門屠殺之後,被捕入獄。此後成為中國最勇敢和最活躍的異議知識分子之一,在海外出版多部著作,在海外中文媒體和互聯網上發表數百萬字的評論文章。

2008年12月8日,因起草和組織《零八憲章》而被中國當局祕密逮捕。美國學者林培瑞讚揚說,劉曉波的選擇「如撲火燈蛾,無懼於赴湯蹈火」。2010年12月25日,北京市第一中級人民法院以「煽動顛覆國家政權罪」,判處劉曉波有期徒刑11年。其妻子劉霞亦長期遭到非法軟禁。

2010年10月8日,劉曉波因「在中國為基本人權持久而非暴力的奮鬥,已經成為方興未艾的中國人權奮鬥的標誌與豐碑」,而榮獲該年度的諾貝爾和平獎。如果排除達賴喇嘛的國籍爭議,劉曉波是首位獲得諾貝爾和平獎的中華人民共和國公民,也是當今世界唯一身在監獄的諾貝爾和平獎得主。美國《時代雜誌》將劉曉波與翁山蘇姬、曼德拉、甘地,和馬丁•路德•金恩等一同列為全球「十大政治犯」之一。

目錄

劉曉波的成熟—蘇曉康..8

溫習劉曉波—胡平..12

1986

危機,新時期文學面臨危機..18

1988

文壇「黑馬」劉曉波..34

—香港《解放》雜誌專訪(金鐘)

1989

中國大陸知識分子只有一條路:反抗!50

臺灣《聯合報》採訪劉曉波談「中國政治與中國當代知識分子」(傅依傑)

致全中國大學生公開信.57

我們的建議.59

「六二絕食」發起演講.64

「六二絕食」宣言66

1993

既入地獄,就不抱怨黑暗74

—《中國之春》專訪(周易)

1995

反腐敗建議書.94

—致八屆人大三次全會

汲取血的教訓,推進民主與法治進程.99

—「六四」六周年呼籲書

1996

對當前我國若干重大國是的意見.108

—致國共兩黨的雙十宣言

2001

「六四」屠殺與我一生的轉折..116

—《自由亞洲電臺》專訪(張敏)

我想為捍衛生命、自由與和平而戰128

—獻給「九一一」大災難中的殉難者

就「新青年案」致北京市人民法院、檢察院和國安局的公開信130

附錄:徐偉、楊子立、靳海科、張宏海四君子簡歷 .135

2002

天安門母親理應得到的榮譽140

—有感於全美學自聯的提名呼籲

呼籲中國政府平反「六四」和釋放所有良心犯.144

—給中國政府的公開信

網路公民權利宣言.147

支持「六四」難屬群體公開信..149

—致中共十六屆中央委員會的公開信

2003

強烈抗議對《21世紀環球報導》的封殺.154

用真話顛覆謊言制度158

—接受「傑出民主人士獎」的答謝詞

政治SARS製造的又一大冤案.165

—為徐偉、靳海科、楊子立、張宏海而呼籲

抗議中共審判何德普169

關於網路作家杜導斌因言獲罪一案致溫家寶總理的公開信..172

中國人良知的覺醒:為杜導斌、法輪功發聲..175

—《大紀元》網站專訪(林佳)

當選獨立中文筆會會長的就職說明188

2004

要求對「煽動顛覆國家政權罪」作出法律解釋的呼籲信..194

強烈抗議中共公安逮捕六四難屬丁子霖、張先玲、黃金平.198

關於丁子霖、張先玲、黃金平被拘捕事件的緊急呼籲.200

實現政治和解,推進憲政民主..203

—我們關於「六四」十五周年的呼籲

強烈抗議中共廣西當局對陳勤教授的迫害208

向陝西省榆林市三岔灣村的維權農民致敬211

—強烈抗議榆林市政府對維權農民的野蠻鎮壓

用自由言說對抗恐怖和謊言215

—接受無國界記者「新聞自由衛士獎」的答謝詞

2005

我的感激220

—政治嚴寒中的民間溫暖

附錄1:丁子霖、蔣培坤致胡溫的公開信 ..224

附錄2:王怡:冷兵器時代的政治 .226

—抗議北京警方傳喚余杰、劉曉波先生

強烈抗議安徽蚌埠市公安局對張林的迫害231

就校園BBS被整肅致教育部部長周濟的公開信.234

傾聽母親和亡靈的聲音..244

—支持「天安門母親」的正義要求

寫給獨立中文筆會第二屆會員大會248

就師濤案致雅虎公司董事長楊致遠的公開信..251

關於廣東汕尾市東洲鄉血案的聲明263

法國人民,請睜開你們的眼睛..269

—就法國政府致力於歐盟解除對華武器禁運致法國人民的公開信

2006

沒有記憶,沒有歷史,沒有未來.274

—為北京「文學與記憶」研討會而作

請關注明天宣判的馮秉先.279

我的人身自由在十幾分鐘內被剝奪282

—寫在勞改基金會主辦「蘇聯的古拉格和中國的勞改」國際研討會即將召開之際

抗議濟南市警方對孫文廣教授的非法傳訊288

呼請中國政府在全球基金國家協調機制上尊重民間權利和文明規則.291

除了警察,中共還有什麼?296

—抗議山東沂南縣警方刑拘陳光誠

為「世紀中國網站」送行.300

關於高智晟律師被捕的聲明303

回應呼籲國內「見壞就上」的高寒305

附錄:劉曉波:希望國內維權遠離境外的暴力或政變等煽動 ..315

2007

「同一個世界,同一個夢想」:同樣的人權..318

—我們對北京奧運的呼籲和建議

關於「人性光輝獎」和「良知勇氣獎」獎金使用的說明324

勇氣並不必然代表良知..326

—獲獎感言

再次呼籲奧運會前遷移毛澤東遺體330

勞教,早該被廢除的惡法.337

—堅決支持茅于軾、賀衛方等人廢止勞教制度的公民建議書

附錄:茅于軾:關於廢除勞動教養制度的公民建議書 .344

民間權利意識在覺醒349

—《參與》網站專訪

2008

關於胡佳被刑事拘留的聲明358

致函「兩會」:立即廢除城鄉戶籍二元制,讓「農民工」成為歷史名詞..360

關於處理西藏局勢的十二點意見.363

民間的自我反省與朝野和解的可能性..366

—在「衝突與和解」座談會上的發言

從野草到荒原375

—「2008年度當代漢語貢獻獎」答謝辭

零八憲章378

2009

我的自辯388

我沒有敵人..394

—我的最後陳述

溫習劉曉波—胡平..12

1986

危機,新時期文學面臨危機..18

1988

文壇「黑馬」劉曉波..34

—香港《解放》雜誌專訪(金鐘)

1989

中國大陸知識分子只有一條路:反抗!50

臺灣《聯合報》採訪劉曉波談「中國政治與中國當代知識分子」(傅依傑)

致全中國大學生公開信.57

我們的建議.59

「六二絕食」發起演講.64

「六二絕食」宣言66

1993

既入地獄,就不抱怨黑暗74

—《中國之春》專訪(周易)

1995

反腐敗建議書.94

—致八屆人大三次全會

汲取血的教訓,推進民主與法治進程.99

—「六四」六周年呼籲書

1996

對當前我國若干重大國是的意見.108

—致國共兩黨的雙十宣言

2001

「六四」屠殺與我一生的轉折..116

—《自由亞洲電臺》專訪(張敏)

我想為捍衛生命、自由與和平而戰128

—獻給「九一一」大災難中的殉難者

就「新青年案」致北京市人民法院、檢察院和國安局的公開信130

附錄:徐偉、楊子立、靳海科、張宏海四君子簡歷 .135

2002

天安門母親理應得到的榮譽140

—有感於全美學自聯的提名呼籲

呼籲中國政府平反「六四」和釋放所有良心犯.144

—給中國政府的公開信

網路公民權利宣言.147

支持「六四」難屬群體公開信..149

—致中共十六屆中央委員會的公開信

2003

強烈抗議對《21世紀環球報導》的封殺.154

用真話顛覆謊言制度158

—接受「傑出民主人士獎」的答謝詞

政治SARS製造的又一大冤案.165

—為徐偉、靳海科、楊子立、張宏海而呼籲

抗議中共審判何德普169

關於網路作家杜導斌因言獲罪一案致溫家寶總理的公開信..172

中國人良知的覺醒:為杜導斌、法輪功發聲..175

—《大紀元》網站專訪(林佳)

當選獨立中文筆會會長的就職說明188

2004

要求對「煽動顛覆國家政權罪」作出法律解釋的呼籲信..194

強烈抗議中共公安逮捕六四難屬丁子霖、張先玲、黃金平.198

關於丁子霖、張先玲、黃金平被拘捕事件的緊急呼籲.200

實現政治和解,推進憲政民主..203

—我們關於「六四」十五周年的呼籲

強烈抗議中共廣西當局對陳勤教授的迫害208

向陝西省榆林市三岔灣村的維權農民致敬211

—強烈抗議榆林市政府對維權農民的野蠻鎮壓

用自由言說對抗恐怖和謊言215

—接受無國界記者「新聞自由衛士獎」的答謝詞

2005

我的感激220

—政治嚴寒中的民間溫暖

附錄1:丁子霖、蔣培坤致胡溫的公開信 ..224

附錄2:王怡:冷兵器時代的政治 .226

—抗議北京警方傳喚余杰、劉曉波先生

強烈抗議安徽蚌埠市公安局對張林的迫害231

就校園BBS被整肅致教育部部長周濟的公開信.234

傾聽母親和亡靈的聲音..244

—支持「天安門母親」的正義要求

寫給獨立中文筆會第二屆會員大會248

就師濤案致雅虎公司董事長楊致遠的公開信..251

關於廣東汕尾市東洲鄉血案的聲明263

法國人民,請睜開你們的眼睛..269

—就法國政府致力於歐盟解除對華武器禁運致法國人民的公開信

2006

沒有記憶,沒有歷史,沒有未來.274

—為北京「文學與記憶」研討會而作

請關注明天宣判的馮秉先.279

我的人身自由在十幾分鐘內被剝奪282

—寫在勞改基金會主辦「蘇聯的古拉格和中國的勞改」國際研討會即將召開之際

抗議濟南市警方對孫文廣教授的非法傳訊288

呼請中國政府在全球基金國家協調機制上尊重民間權利和文明規則.291

除了警察,中共還有什麼?296

—抗議山東沂南縣警方刑拘陳光誠

為「世紀中國網站」送行.300

關於高智晟律師被捕的聲明303

回應呼籲國內「見壞就上」的高寒305

附錄:劉曉波:希望國內維權遠離境外的暴力或政變等煽動 ..315

2007

「同一個世界,同一個夢想」:同樣的人權..318

—我們對北京奧運的呼籲和建議

關於「人性光輝獎」和「良知勇氣獎」獎金使用的說明324

勇氣並不必然代表良知..326

—獲獎感言

再次呼籲奧運會前遷移毛澤東遺體330

勞教,早該被廢除的惡法.337

—堅決支持茅于軾、賀衛方等人廢止勞教制度的公民建議書

附錄:茅于軾:關於廢除勞動教養制度的公民建議書 .344

民間權利意識在覺醒349

—《參與》網站專訪

2008

關於胡佳被刑事拘留的聲明358

致函「兩會」:立即廢除城鄉戶籍二元制,讓「農民工」成為歷史名詞..360

關於處理西藏局勢的十二點意見.363

民間的自我反省與朝野和解的可能性..366

—在「衝突與和解」座談會上的發言

從野草到荒原375

—「2008年度當代漢語貢獻獎」答謝辭

零八憲章378

2009

我的自辯388

我沒有敵人..394

—我的最後陳述

序

序

劉曉波的成熟

劉曉波被判重刑後,高瑜介紹說:「曉波自辯中有這樣一句話: 『二十年來,支持我、給我力量的是劉霞的愛。』捷克駐華使館的女公使聽到後感動得哭了。劉曉波法庭陳述得以表述的最後一句話是: 『希望我是中國最後一個因言獲罪的人』」。

這一幕,讓我聯想到哈維爾在獄中寫給妻子的第十三封信:「親愛的奧爾嘉:我現在還沉浸在你昨天來看望的回憶中。和往常一樣, 這對我是一劑強心劑,或者如牢裡說的,『一筒』(指監獄給犯人打藥)。但這次你肯定覺得我多少有點心不在焉,有些尷尬和惶惑⋯⋯ 實際上我的內心很沉靜。你所說的一切我都仔細聽了,我對你講的一切都很感興趣。你說的每句話我都記住了,而且事後在心裡回味了好久⋯⋯。」

曉波被捕一年的那些日子裡,官方一直在尋找判決他的最佳時機,外界也猜測紛紜。我很受不了這樣的一種等待,有點覺得被污濁政治所戲弄,於是找出一本書來讀,以蕩滌內心的難過,這本書就是《獄中書—致妻子奧爾嘉》(Dopisy Olze: cerven 1979- zari 1982)。我讀著這本書,也嘗試找感覺給曉波和劉霞寫點什麼。

曉波陳述的最後那句話,再一次讓我感覺到他的成熟—雖然二十年來我一直可以點點滴滴地感知這匹「黑馬」的成熟,但這一次是震撼性的。私下裡我對朋友說,曉波有自我犧牲的傾向,一直有當一個譚嗣同的衝動,我是不贊成的,我實在很不願意他去坐牢,他是這些年極少有的成熟了的異議分子,各方面都成熟了,卻要白白地去坐牢,外面卻無成熟的領袖,亂哄哄的,潰不成軍;我也很痛惜劉霞,那麼好的一個姑娘⋯⋯。

我見證曉波的成熟,只是透過文字。我編輯他的文章,眼看著他的汪洋恣意漸漸消退,冰潔堅韌的邏輯力量和理性精神,也漸漸昇華起來,那是這二十年裡國內知識界一派賣弄、掉書袋風氣中,一股罕見的涓涓清流。曉波從來不缺自信,他就是太自信了,睨視群小的那股勁兒總也克制不住。他是從看不起學術界,走向看不起政界的,可是跟無恥文人打交道,完全不同於跟無恥政客打交道,那還是個不管身後洪水滔天的政權。

相反,他走向政治,又是出於一種敬畏,他敬畏「六四」死難者和「天安門母親」—我這樣猜測。說到敬畏,就帶出另一種東西:恐懼。曉波寫過一篇文章《超越始於恐懼》,承認恐懼,並進一步論證人類為了擺脫恐懼,才去超越的,沒有恐懼,人類就只能平庸。那篇文字很短,卻試圖闡明一個很艱深的問題。

中華民族自「六四」後真是被恐懼魘住了。這也不奇怪,經歷過餓死四千萬人的「人相食」式的大饑荒、歷時十年全民廝殺的文革,還有更早的鎮反、肅反、反右、「四清」等等,這個民族早就嚇破了膽,而長安街鎮壓(坦克、達姆彈)還是前三十年沒有露過面的殺手鐧,當然具有震懾作用。如今這個「喪魂失魄」的民族什麼都有了,就是沒有「膽」。這一點,正是劉曉波存在的歷史意義。那塊土地上中國快十四億人了,不能只出楊振寧、錢學森、余秋雨,現在出了劉曉波這麼個「有種的」,也算這個民族有救了。你瞧他說得又是那麼藐視一切:

「我更欣賞虛幻信仰崩潰後的絕處逢生,欣賞那種面對廢墟的樂觀抗爭。」

這毋寧是對近二十年他自身姿態的描述。極具張力的是,這一次他的狂狷,卻走了一條最溫和保守的非暴力抗爭路線。他不顧一切的反對激進、流血。他也在深仇大恨彌漫的一個社會中,很費力地劃出所謂「灰色地帶」,希望預留出跟體制對話的空間。他跟張祖樺一起,就像林培瑞教授所解讀的,採用最普世的語言,如捷克《七七憲章》、法國大革命《人權宣言》、《美國憲法》、南非「真相與和解委員會」、聯合國「世界人權宣言」,甚至八○年代初臺灣「美麗島」黨外人士理念等等,撰寫發表了一個屬於全人類的《零八憲章》。

然而,政治現實的嚴酷,和民間的愚鈍,乃至國際間的勢利,卻讓曉波承受了代價最大的後果,中國稚嫩的溫和幼苗著實被嘲諷,而這個國度已經激進並暴力迴圈了百年;甚至挪威仗義執言,以「諾貝爾和平」精神褒獎了他,經濟強大的中國也對這個北歐小國狂施報復。在劉曉波個案上,人類精神赤裸裸地被物質力量所羞辱,這也是可以載入史冊的!

國事已荒涼,民族在鼾睡,而且還在夢裡咬牙切齒。今天不論是「○○後」還是「QQ群」,鮮有幾人還知道劉曉波這個人了。中國歷史斷鏈,記憶破碎,屢試不爽,又豈止這一次?這個文明難以積累精神遺產,卻能輕易創造令世界驚豔的物欲奇蹟。相比之下,劉曉波的思想,是太前衛了一點,由此加諸於他的折磨,首先不是牢獄之苦,而是精神寂寞。在未來和道義上,曉波早已戰勝了中共;但是他並未贏得世俗大眾,因此他在「民主政治」上輸了這一局。這是他的宿命。中國政治尚在前現代,玩的還是叢林法則,他贏的機率本來就是零。

但是,我們回眸往昔,僅只短促的半個世紀裡,中國的殺戮、饑餓、整肅,完全發生在國際視野之外,又有多少先驅者屍骨無存,姓名湮沒;即便是曾經驚世駭俗,名震宇內的先覺者,如劉賓雁、方勵之等,甚至近年才「考古」出來的烈女林昭,又何曾為國際社會所知,榮獲過什麼讚譽?乃至中國人再三地呼喚「中國的沙卡洛夫」。在這個意義上,曉波又是幸運的。他第一次將中國人的抗爭,提升到了「普世記憶」(universal memory)的層次。他哪來的寂寞呢?他比他的前輩們少付了太多的代價,而他所肩負的責任也前所未有。他還年輕。

劉曉波的成熟

劉曉波被判重刑後,高瑜介紹說:「曉波自辯中有這樣一句話: 『二十年來,支持我、給我力量的是劉霞的愛。』捷克駐華使館的女公使聽到後感動得哭了。劉曉波法庭陳述得以表述的最後一句話是: 『希望我是中國最後一個因言獲罪的人』」。

這一幕,讓我聯想到哈維爾在獄中寫給妻子的第十三封信:「親愛的奧爾嘉:我現在還沉浸在你昨天來看望的回憶中。和往常一樣, 這對我是一劑強心劑,或者如牢裡說的,『一筒』(指監獄給犯人打藥)。但這次你肯定覺得我多少有點心不在焉,有些尷尬和惶惑⋯⋯ 實際上我的內心很沉靜。你所說的一切我都仔細聽了,我對你講的一切都很感興趣。你說的每句話我都記住了,而且事後在心裡回味了好久⋯⋯。」

曉波被捕一年的那些日子裡,官方一直在尋找判決他的最佳時機,外界也猜測紛紜。我很受不了這樣的一種等待,有點覺得被污濁政治所戲弄,於是找出一本書來讀,以蕩滌內心的難過,這本書就是《獄中書—致妻子奧爾嘉》(Dopisy Olze: cerven 1979- zari 1982)。我讀著這本書,也嘗試找感覺給曉波和劉霞寫點什麼。

曉波陳述的最後那句話,再一次讓我感覺到他的成熟—雖然二十年來我一直可以點點滴滴地感知這匹「黑馬」的成熟,但這一次是震撼性的。私下裡我對朋友說,曉波有自我犧牲的傾向,一直有當一個譚嗣同的衝動,我是不贊成的,我實在很不願意他去坐牢,他是這些年極少有的成熟了的異議分子,各方面都成熟了,卻要白白地去坐牢,外面卻無成熟的領袖,亂哄哄的,潰不成軍;我也很痛惜劉霞,那麼好的一個姑娘⋯⋯。

我見證曉波的成熟,只是透過文字。我編輯他的文章,眼看著他的汪洋恣意漸漸消退,冰潔堅韌的邏輯力量和理性精神,也漸漸昇華起來,那是這二十年裡國內知識界一派賣弄、掉書袋風氣中,一股罕見的涓涓清流。曉波從來不缺自信,他就是太自信了,睨視群小的那股勁兒總也克制不住。他是從看不起學術界,走向看不起政界的,可是跟無恥文人打交道,完全不同於跟無恥政客打交道,那還是個不管身後洪水滔天的政權。

相反,他走向政治,又是出於一種敬畏,他敬畏「六四」死難者和「天安門母親」—我這樣猜測。說到敬畏,就帶出另一種東西:恐懼。曉波寫過一篇文章《超越始於恐懼》,承認恐懼,並進一步論證人類為了擺脫恐懼,才去超越的,沒有恐懼,人類就只能平庸。那篇文字很短,卻試圖闡明一個很艱深的問題。

中華民族自「六四」後真是被恐懼魘住了。這也不奇怪,經歷過餓死四千萬人的「人相食」式的大饑荒、歷時十年全民廝殺的文革,還有更早的鎮反、肅反、反右、「四清」等等,這個民族早就嚇破了膽,而長安街鎮壓(坦克、達姆彈)還是前三十年沒有露過面的殺手鐧,當然具有震懾作用。如今這個「喪魂失魄」的民族什麼都有了,就是沒有「膽」。這一點,正是劉曉波存在的歷史意義。那塊土地上中國快十四億人了,不能只出楊振寧、錢學森、余秋雨,現在出了劉曉波這麼個「有種的」,也算這個民族有救了。你瞧他說得又是那麼藐視一切:

「我更欣賞虛幻信仰崩潰後的絕處逢生,欣賞那種面對廢墟的樂觀抗爭。」

這毋寧是對近二十年他自身姿態的描述。極具張力的是,這一次他的狂狷,卻走了一條最溫和保守的非暴力抗爭路線。他不顧一切的反對激進、流血。他也在深仇大恨彌漫的一個社會中,很費力地劃出所謂「灰色地帶」,希望預留出跟體制對話的空間。他跟張祖樺一起,就像林培瑞教授所解讀的,採用最普世的語言,如捷克《七七憲章》、法國大革命《人權宣言》、《美國憲法》、南非「真相與和解委員會」、聯合國「世界人權宣言」,甚至八○年代初臺灣「美麗島」黨外人士理念等等,撰寫發表了一個屬於全人類的《零八憲章》。

然而,政治現實的嚴酷,和民間的愚鈍,乃至國際間的勢利,卻讓曉波承受了代價最大的後果,中國稚嫩的溫和幼苗著實被嘲諷,而這個國度已經激進並暴力迴圈了百年;甚至挪威仗義執言,以「諾貝爾和平」精神褒獎了他,經濟強大的中國也對這個北歐小國狂施報復。在劉曉波個案上,人類精神赤裸裸地被物質力量所羞辱,這也是可以載入史冊的!

國事已荒涼,民族在鼾睡,而且還在夢裡咬牙切齒。今天不論是「○○後」還是「QQ群」,鮮有幾人還知道劉曉波這個人了。中國歷史斷鏈,記憶破碎,屢試不爽,又豈止這一次?這個文明難以積累精神遺產,卻能輕易創造令世界驚豔的物欲奇蹟。相比之下,劉曉波的思想,是太前衛了一點,由此加諸於他的折磨,首先不是牢獄之苦,而是精神寂寞。在未來和道義上,曉波早已戰勝了中共;但是他並未贏得世俗大眾,因此他在「民主政治」上輸了這一局。這是他的宿命。中國政治尚在前現代,玩的還是叢林法則,他贏的機率本來就是零。

但是,我們回眸往昔,僅只短促的半個世紀裡,中國的殺戮、饑餓、整肅,完全發生在國際視野之外,又有多少先驅者屍骨無存,姓名湮沒;即便是曾經驚世駭俗,名震宇內的先覺者,如劉賓雁、方勵之等,甚至近年才「考古」出來的烈女林昭,又何曾為國際社會所知,榮獲過什麼讚譽?乃至中國人再三地呼喚「中國的沙卡洛夫」。在這個意義上,曉波又是幸運的。他第一次將中國人的抗爭,提升到了「普世記憶」(universal memory)的層次。他哪來的寂寞呢?他比他的前輩們少付了太多的代價,而他所肩負的責任也前所未有。他還年輕。

——蘇曉康(著名作家,電視劇《河殤》作者。現為《民主中國》雜誌社社長)

|