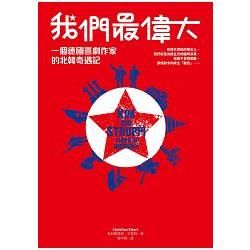

這個國家,就是最棒的喜劇!

德國熱門話題書,盤據暢銷排行榜長達70週!

Amazon書店讀者★★★★捧腹叫好!

在偉大領袖的舞台上,我們就是為期五天的臨時演員。

這裡不見得美麗,卻絕對令你終生「難忘」……

25年前,一部電影中的彩虹滑水道「煞」到了12歲的我;

25年後,我和我的摯友橫跨1500公里,踏上尋找彩虹滑水道的夢想旅程……

這聽起來好像很熱血,但如果,我們要去的是一個喝酒會被抓,隨便說話會被關,打國際電話、出國旅遊、看韓劇會被處死的瘋狂國度呢?那還真不是開玩笑的!

為了以防萬一,我們先立好了遺囑,喬裝成老師及口譯等「安全」的職業,才懷著忐忑的心情踏上北韓這個「有能力粉碎地球千百次」的宇宙強國。

在這個高速公路上沒有車、飯店裡沒有5樓、寺廟裡沒有和尚,旅館房間裡卻有冰淇淋機的詭異世界裡,我們先後造訪了世界最大的平壤凱旋門、存放超過21萬種禮物的交儀廳、高達170公尺的主體思想塔、專門販售金氏父子著作各種語言版本的「外文書店」,還品嘗了道地的北韓烤肉和6星級飯店的即溶咖啡。

五天下來,我們意外地發現,這個舉手投足都是戲的「主人」其實很好客,不但指派兩位導遊24小時不間斷的「關愛」,還有保管手機、檢查郵件等貼心服務。在偉大領袖的注視下,這裡充滿幸福與和平,滿溢榮耀與喜悅……

至於……這是真的嗎?我只能說,真正的北韓,你去過了就知道!

2016/08/14

2016/08/14