楔子

閩南地區有一座古老的刺桐城,它是海上絲綢之路的起點,悠久的歷史文化尤其體現於地名。據說城中共有三百八十八條街巷,當你走在某條巷弄內,不僅贊歎還保存的古老建築,而且驚訝於那些小巷之名,認真細想大概都是有典故的呢。就說我的故事吧,講的雖是近代人,卻生活在有五百年歷史的一條巷內,這條巷名叫通政巷。元朝的「通政院」是主管驛站的中央官署。「通政」,又可稱通政使,中國明朝、清朝中央官制之一,正三品。可以想見當年這裡曾住過多大的官。

現代人退了休有老年大學、老人中心,耆英們吹、拉、彈、唱、奕棋聊天、習字畫畫、打太極拳、跳廣場舞,如此頤養天年甚是寫意。遠在五百年前的明朝弘治年間,乙丑年(一五○五)南京通政使張苗(字世英,號實齋)退休不願回原籍同安金門,大概怕鄉間寂寞吧,便在刺桐某處置地建府第,欲參與蔡清、顧美諸名流組織的「逸樂會」。估計這「逸樂會」即是一家上流社會的老人俱樂部矣。於是府第所處之巷遂稱「通政巷」。

張苗的祖先係河南人,宋仁宗八年(一○三○)入閩,居同安金門青嶼。俗話說,「泉州人,個個猛」,不妨秀秀老張家族的威水史。明正統已巳(一四四九)鄉寇作亂,張苗的叔祖張益彬有勇略,被薦為千夫長領眾禦敵而樹奇功。然而當地某土豪與張家有夙仇且嫉恨,千方百計誣之以罪,至使官府將張氏一門數十人處決、五人充軍。張苗三個叔叔張敏、張慶、張本尚年幼,被殘忍地執行閹刑後送入京師當太監。後來張家寃案得到昭雪,叔叔們蒙皇上恩賜無罪並做了官,張苗的父親還被封將軍。此段慘痛的家史或許是張苗不願回鄉的真正原因吧。

今張苗府第遺址早已湮沒,此巷名延用至今逾五百年歷史。一條條街巷一座座老宅一家家祠堂,都有其各自的根脈、韻味和靈魂,遊子的思鄉正因為懷念它們,那種說不清道不明又繫於心深處的一股鄉愁。

除了已不存在的張府,這條巷內曾居住過不少大戶,比如明代黃鳳翔的尚書府,早些年宅子部分已改建為電子儀器廠。宅內中廳上方仍懸掛著黑色匾額,上有金色「榜眼」二字,旁邊注釋著「紀念文簡公」、「榮登明隆慶二年榜眼」、「膺任南京禮部尚書」等字樣。

通政巷二十二號實為龔丕顯文魁宅,宅邸三開間三落雙護厝。龔丕顯乃清咸豐元年舉人,龔氏翰林後代人才輩出。大門前的楹聯︰〈祠林鍾武 試院衡文〉向過往路人宣示主人曾經的顯赫。後院有叢百年老鐵樹。

現被改造成「印記閩南文化驛站」的通政巷四號則是蘇廷玉故居。本來這座府第有五進五開間,屋頂為燕尾脊結構。蘇廷玉是宋代宰相蘇頌的第二十六世孫,清嘉慶十九年為進士,官至四川總督。蘇廷玉卸任南歸後,在此安度晚年,蘇家錢莊曾經鼎盛一時。

蘇廷玉故居為人所稱道的還有一座小姐綉樓。綉樓為兩層磚木結構,通高三米,占地面積一二○平方米,屋頂四脊飛翹。樓上小廳兩邊閨房前有涼台,部分雕鏤華麗的木質結構花窗顏色脫褪,老化糜爛岌岌可危。

龔氏大屋隔壁,就是曾經的王氏祠堂。今天你走進通政巷必能看到傳承百年木偶文化的「泉州提線木偶戲傳習所」。百年前這裡只有一間老屋和一片菜地,主人據悉是安溪王氏,古屋是他們的祠堂。二十世紀六十年代,木偶劇團將菜地買下改造成排練場,七十年代在屋後加建了一座五層高的樓房,成為泉州市木偶劇團的辦公駐地。嘉禮館內建八卦棚狀的小型舞台,每年春節有傳統劇目演出,農曆正月十六、八月十六春秋兩祭戲神田都元帥。

提起戲神不能不作略略介紹。

雷海青成為戲神應始於南宋初,是人們普遍供奉的戲神,亦是地方保護神,稱「相公爺」、「田都元帥」或「田公元帥」,更是畲民的祖先神。雷海青生於唐•武周元年(六九六年),被羅東畲族雷姓收養。傳南安梅山蘇下村蘇員外之女平生愛吃粟乳,有日路過郊外,誤食「春社」粟乳而孕,生下孩子,其父認為不祥將嬰兒棄置田塍。不想田中螃蟹吐沫濡之,母鴨含食餵之,小兒竟三天不死。

後來畲族人雷阿公的戲班收養了這個私生子,取名雷海青。該戲班常在泉州、莆田一帶演出,人稱雷家班。相傳雷海青自小精通韻律、能歌善舞,為唐玄宗賞識成為宮廷梨園教官,戰時不願為安祿山獻藝被殺死後成仙。細心的讀者或曾留意,閩臺兩地的田都元帥塑像即戲神雷海青,額上或嘴角都繪有一隻螃蟹,且供品中不能有螃蟹和鴨子,即源於上面的神話。羅東坑口一帶歷史上確是著名的戲劇之鄉,人稱「戲窩」,具有歷史久遠的戲班傳統。早年有嘉禮戲雷家班、梨園戲班以及後來的高甲戲班,歷代藝人層出不窮。

刺桐城說大不大說小不小,幾乎條條街巷皆有名堂。東邊的何衙埕、新府口、後城街、狀元街、相公巷、廣平倉,西邊的舊館驛、清軍驛、許厝埕、爐下埕、莊府巷、甲第巷,數不勝數。筆者曾經講述東面鎮撫巷一個大宅門,現在講的是西面通政巷一戶普通人家。

| FindBook |

有 5 項符合

亂世兒女:民初歷史小說的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 198 |

武俠/歷史小說 |

$ 225 |

華文歷史小說 |

$ 225 |

文學作品 |

$ 237 |

中文書 |

$ 238 |

歷史小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

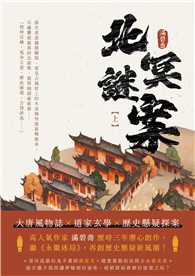

圖書名稱:亂世兒女:民初歷史小說

亂世兒女從容不迫

時代風浪中歲月如歌

民國十二年(1923)鳳兒誕生在桐城一條老巷,她一生中有三個父親三個母親。出生那日生父不幸遇難,生母後來改嫁;家人視其為尅星將之遺棄,被木偶藝人夫婦收養;養父母為謀生四處巡迴演出,將女兒交託乾媽寄養。日偽時期,三個家族的第二代邂逅於琴島公共租界,他們在時代風浪中顛沛流離、愛恨交織、悲歡離合。

作者簡介:

李安娜,文革老三屆,經歷過文化大革命,上山下鄉當過知青,在山區教過中學,到香港做過女工和文員。退休後始重拾文字,2015年由秀威釀出版完成中、短篇小說集《遙遠的莫家店》、《老房子》、《迷失的橡樹》及《因為有愛》四冊。2016年出版民初歷史小說《百年寂寞》。

TOP

章節試閱

楔子

閩南地區有一座古老的刺桐城,它是海上絲綢之路的起點,悠久的歷史文化尤其體現於地名。據說城中共有三百八十八條街巷,當你走在某條巷弄內,不僅贊歎還保存的古老建築,而且驚訝於那些小巷之名,認真細想大概都是有典故的呢。就說我的故事吧,講的雖是近代人,卻生活在有五百年歷史的一條巷內,這條巷名叫通政巷。元朝的「通政院」是主管驛站的中央官署。「通政」,又可稱通政使,中國明朝、清朝中央官制之一,正三品。可以想見當年這裡曾住過多大的官。

現代人退了休有老年大學、老人中心,耆英們吹、拉、彈、唱、奕棋聊天、習字...

閩南地區有一座古老的刺桐城,它是海上絲綢之路的起點,悠久的歷史文化尤其體現於地名。據說城中共有三百八十八條街巷,當你走在某條巷弄內,不僅贊歎還保存的古老建築,而且驚訝於那些小巷之名,認真細想大概都是有典故的呢。就說我的故事吧,講的雖是近代人,卻生活在有五百年歷史的一條巷內,這條巷名叫通政巷。元朝的「通政院」是主管驛站的中央官署。「通政」,又可稱通政使,中國明朝、清朝中央官制之一,正三品。可以想見當年這裡曾住過多大的官。

現代人退了休有老年大學、老人中心,耆英們吹、拉、彈、唱、奕棋聊天、習字...

»看全部

TOP

作者序

濱城廈門是我童年天真爛漫的出生地;桐城泉州乃吾讀書成長的父母故鄉;命運偏將我驅逐,在山城安溪插隊耕教多年。這一片土地曾予我歡笑和哀傷。我奢望能將這本書獻給前半生住過的地方,那裡有我的祖先、我的鄉親和友人,縱使有的已經上了天堂。我無法克制每時每刻對他們的念想。

TOP

目錄

自序

楔子

第一部

第一章 小巷人家

第二章 茶鄉子弟

第三章 連達茶莊

第四章 父女無緣

第五章 大難不死

第六章 蓬萊靈籤

第七章 連贏茶莊

第八章 恩斷義絕

第九章 嘉禮藝人

第二部

第十章 一語成讖

第十一章 集美內遷

第十二章 邂逅琴島

第十三章 山城聚散

第十四章 重返桐城

第十五章 藝園雅室

第十六章 愚人得利

第十七章 執子之手

第十八章 揚帆遠航

附記

楔子

第一部

第一章 小巷人家

第二章 茶鄉子弟

第三章 連達茶莊

第四章 父女無緣

第五章 大難不死

第六章 蓬萊靈籤

第七章 連贏茶莊

第八章 恩斷義絕

第九章 嘉禮藝人

第二部

第十章 一語成讖

第十一章 集美內遷

第十二章 邂逅琴島

第十三章 山城聚散

第十四章 重返桐城

第十五章 藝園雅室

第十六章 愚人得利

第十七章 執子之手

第十八章 揚帆遠航

附記

TOP

商品資料

- 作者: 李安娜

- 出版社: 獵海人 出版日期:2016-07-26 ISBN/ISSN:9789869314572

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:192頁 開數:14.8*21 cm

- 類別: 中文書> 類型文學> 歷史小說

|