二十九歲的神名葵是小有名氣的插畫家,輕易地跟男人上床,感覺膩了就分手,即使腳踏多條船也不覺得有罪惡感,感情生活自由又奔放。

與長年交往的男朋友同居,不時和已婚的醫生情人約會,與大學時代的社團學長一起嘲笑所謂的道德,再安然無事地相擁而眠。

一個人上酒吧,喝波本威士忌不兌水;喜歡男人,卻不曾仰望過誰。

唯一相信,黑暗盡頭,有美麗的光芒。

那些似近而遠,似遠而近的男朋友們,以及工作、友情所構成的,濃烈又帶點苦味的大人日常。

書籍重點

資深出版人 陳蕙慧 專文導讀

愛的真相何在?

當「男的朋友」翻轉成「男朋友」時?或「男的朋友」永遠是「男的朋友」?

千早茜以威力萬鈞的筆力,寫出多種男與女的關係和分合,試圖探求或接近愛的真相。

| FindBook |

有 11 項符合

男朋友們的圖書 |

|

男朋友們 出版日期:2017-03-24 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

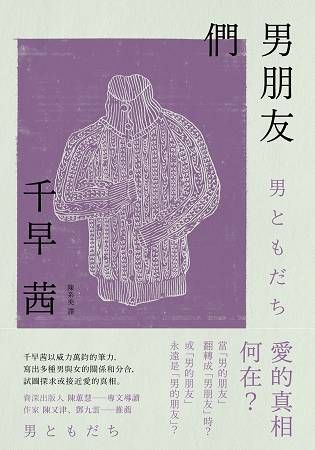

圖書名稱:男朋友們

內容簡介

作者介紹

作者簡介

千早茜 (Chihaya Akane)

1979年生於北海道,立命館大學畢業後出版的第一本作品《魚神》一舉拿下泉鏡花文學獎,成為備受期待的新銳作家。

因父親工作的關係,小學時代有四年半的時間居住在非洲尚比亞,祖父母固定每個月從日本寄來的五本書無法滿足她對讀日文書的渴求,因而萌生創作的欲望以及將來要成為作家的志向。

作品多探討當代年輕男女的新愛情觀與現實社會折衝之下的曲折,嘗試為無法言喻的微妙情感找到合適的聲線。

努力耕筆寫作並獲得各大文學獎項肯定,已囊括了SUBARU小説新人獎(2008年)、泉鏡花獎(2009年)、島清戀愛文學獎 (2013年),近年更是直木獎呼聲最高的熱門候選人。

譯者簡介

陳系美

文化大學中文系文藝創作組畢業,日本筑波大學地域研究所碩士,曾任空中大學日文講師、華視特約譯播,現為專職譯者。譯有山本文緒《藍,或另一種藍》,山田詠美《賢者之愛》,佐野洋子《靜子》《我可不這麼想》,東野圭吾《假面飯店》,太宰治《小說燈籠》等書。

千早茜 (Chihaya Akane)

1979年生於北海道,立命館大學畢業後出版的第一本作品《魚神》一舉拿下泉鏡花文學獎,成為備受期待的新銳作家。

因父親工作的關係,小學時代有四年半的時間居住在非洲尚比亞,祖父母固定每個月從日本寄來的五本書無法滿足她對讀日文書的渴求,因而萌生創作的欲望以及將來要成為作家的志向。

作品多探討當代年輕男女的新愛情觀與現實社會折衝之下的曲折,嘗試為無法言喻的微妙情感找到合適的聲線。

努力耕筆寫作並獲得各大文學獎項肯定,已囊括了SUBARU小説新人獎(2008年)、泉鏡花獎(2009年)、島清戀愛文學獎 (2013年),近年更是直木獎呼聲最高的熱門候選人。

譯者簡介

陳系美

文化大學中文系文藝創作組畢業,日本筑波大學地域研究所碩士,曾任空中大學日文講師、華視特約譯播,現為專職譯者。譯有山本文緒《藍,或另一種藍》,山田詠美《賢者之愛》,佐野洋子《靜子》《我可不這麼想》,東野圭吾《假面飯店》,太宰治《小說燈籠》等書。

序

導讀

當愛,如飲威士忌不兌水

——日本大型新鋭作家千早茜的後青春女子烈/獵愛物語

一個女子會在什麼情況下,認定或承認交往的對象是男朋友?更進一步說,一個未解世事的女孩,和一位已經有過幾段男女關係的女性,對男朋友的定義定然會有微妙的不同,何況,基於某些原因,有時即使心裡認定,也不一定對外承認。由此可知,儘管我們似乎可以界定世俗裡何謂「男朋友」,但也必須承認有許多時候對自己、對他人,此稱謂或身份仍會處於一種模糊的、撲朔迷離的狀態。

男朋友是單方面精神上的認定、雙方彼此精神上的認定,又,是否發生肉體關係重不重要?時代環境的變化、女性自覺的提高、對男女主從關係的思考,還有情感的性質,使得這個問題的答案越發難以明確。而究竟是什麼更深沉的原因造成了這樣的不明確?這不明確就是一種不穩定嗎?會把一個女孩或女人,帶到一條怎樣的感情道路?

千早茜做為一位出道作《魚神》(2008)即奪下「SUBARU」小說新人獎和泉鏡花獎而一舉成名、備受期待的女性作家,她如何看待這個命題?在面對人類處境時,寫作者的性別於此一題材上容許被凸顯出來,以女性的觀點,藉由冷靜的心與看似奔放不覊挑釁的筆,提出觀察和見解。

台灣讀者不熟悉的日本新銳作者千早茜,有一段特殊的成長經歷。她出生於北海道,小學一年級到四年級期間,因擔任獸醫、專攻病理學的父親受聘至非洲尚比亞一家大學教書,而舉家移民,定居當地,除了接受風氣自由的美國學校教育,也在任國語教師、嚴格的母親主辦的日本語學校上課。自小大量閱讀,因不適應回國後暫居北九州的生活,更以閱讀來逃避現實的挫折,待在圖書館的時間比待在教室裡多得多。她初中時搬回北海道,高中亦如一般的文學少女,耽讀名家名作,唯一不同的是只讀已逝作家的作品,直到上了大學才讀當代的村上春樹、小川洋子和川上弘美。

閱讀生涯中,以初中時讀《咆哮山莊》及高中時讀犯罪心理有關的文學與非文學作品最受影響。後者曾使她立志將來報考大學時以此為專攻,然而最後卻選擇了更幼時的興趣而讀了美術系;前者則因極度著迷於小說中男女主人公希斯克里夫和凱瑟琳之間,既是戀人,也是朋友、兄妹的多重關係,所產生的巨大衝突與矛盾的悲劇美感,而日後貫穿在她所有書寫的主軸裡。

千早茜先是寫詩,詩作評價很高,對美亦有獨到品味,嚮往《源氏物語》、《伊勢物語》、《雨月物語》等古典文學幽微之美,亦能長久凝望動物骨頭標本圖鑑而忘我,認為理科蘊含的奧秘之美同樣神秘、值得探究。

從上述線索,或可較具體捕捉到千早茜這部入圍第151回直木獎,以及第36回吉川英治文學新人獎的作品《男朋友們》,所試圖呈現的當代職業女性,及其周圍的「男(的)朋友」、抑或在情海中浮沉的女性友人的樣貌與心情風景。

小說講述一名在京都從事插畫工作,小有名氣、過著被編輯與截稿日期追著跑的29歲女子神名葵,在繁重的工作之餘,同時擁有三段關係。一個是同居的彰人、一個是人夫之醫生情人真司,另一個是久久才見上一面的大學社團學長、「男的朋友」長谷雄。

與彰人初識時的悸動和安全感,相處日久之後比陌路還冷的冷淡,和真司間單純享樂的性關係,從主動狂放到頭也不回的決絕,以及,最微妙的和長谷雄之間,到底是怎樣的連結和羈絆?她與他幾次相擁而眠,卻始終沒有逾越界線。

這樣的關係哪一個稱得上「男朋友」呢?是彰人和真司吧。和長谷雄充其量是「男的朋友」吧。但是,在神名和長谷雄心中,是怎麼看待和界定彼此的呢?

一個高度期待能從工作中自我實現的現代女子,真有可能如此涇渭分明地面對不同的愛與性與「靈魂」的對象,而不混亂、動搖嗎?或者,千早茜,想處理的凱瑟琳和希斯克里夫之間的關係,在她「小說的現實」中只能以三個男人來呈現,又或者是,她嚮往的凱瑟琳與希斯克里夫多重的關係,在千早版本中化身為神名葵與長谷雄?

千早茜在接受媒體採訪時說,讀過這部作品的讀者都不喜歡表面體貼實則冷漠的彰人,而這正是當今多數日本年輕男子的寫照,真司雖然是我行我素的大男人主義者,卻不令人討厭。許多女性讀者都為長谷雄折服,強烈希望自己的身邊就有一個這樣的「男的朋友/長谷雄」!更有趣的是,認識千早茜的友人,都覺得長谷雄像極了作者本人!

一個愛恨分明、敢作敢為的女子(神名葵)很難得,一個許多女人渴望能擁有的長谷雄更加難得(求)。千早茜以威力萬鈞的筆力,寫出多種男與女的關係和分合,難道不是試圖探求或接近愛的真相嗎?

愛的真相何在?當「男的朋友」某天翻轉為「男朋友」時?還是只有「男的朋友」維持是「男的朋友」才成立?

千早茜寫出了當代女子,或者說,隱藏在當代女子內心中,對愛的最大企圖和念想。當然,神名葵由內在迸發、下戰帖般的舉措,肯定會衝撞某些既定的女性形象,初時教人蹙眉,但千早茜的筆,讓讀者最終接受了「神名葵當為神名葵,不愧為神名葵」!

讀《男朋友們》,如飲喝威士忌不兌水,微嗆、苦澀、甘醇、層層交疊,還有微醺的恍惚,如愛之百般滋味。

陳蕙慧

當愛,如飲威士忌不兌水

——日本大型新鋭作家千早茜的後青春女子烈/獵愛物語

一個女子會在什麼情況下,認定或承認交往的對象是男朋友?更進一步說,一個未解世事的女孩,和一位已經有過幾段男女關係的女性,對男朋友的定義定然會有微妙的不同,何況,基於某些原因,有時即使心裡認定,也不一定對外承認。由此可知,儘管我們似乎可以界定世俗裡何謂「男朋友」,但也必須承認有許多時候對自己、對他人,此稱謂或身份仍會處於一種模糊的、撲朔迷離的狀態。

男朋友是單方面精神上的認定、雙方彼此精神上的認定,又,是否發生肉體關係重不重要?時代環境的變化、女性自覺的提高、對男女主從關係的思考,還有情感的性質,使得這個問題的答案越發難以明確。而究竟是什麼更深沉的原因造成了這樣的不明確?這不明確就是一種不穩定嗎?會把一個女孩或女人,帶到一條怎樣的感情道路?

千早茜做為一位出道作《魚神》(2008)即奪下「SUBARU」小說新人獎和泉鏡花獎而一舉成名、備受期待的女性作家,她如何看待這個命題?在面對人類處境時,寫作者的性別於此一題材上容許被凸顯出來,以女性的觀點,藉由冷靜的心與看似奔放不覊挑釁的筆,提出觀察和見解。

台灣讀者不熟悉的日本新銳作者千早茜,有一段特殊的成長經歷。她出生於北海道,小學一年級到四年級期間,因擔任獸醫、專攻病理學的父親受聘至非洲尚比亞一家大學教書,而舉家移民,定居當地,除了接受風氣自由的美國學校教育,也在任國語教師、嚴格的母親主辦的日本語學校上課。自小大量閱讀,因不適應回國後暫居北九州的生活,更以閱讀來逃避現實的挫折,待在圖書館的時間比待在教室裡多得多。她初中時搬回北海道,高中亦如一般的文學少女,耽讀名家名作,唯一不同的是只讀已逝作家的作品,直到上了大學才讀當代的村上春樹、小川洋子和川上弘美。

閱讀生涯中,以初中時讀《咆哮山莊》及高中時讀犯罪心理有關的文學與非文學作品最受影響。後者曾使她立志將來報考大學時以此為專攻,然而最後卻選擇了更幼時的興趣而讀了美術系;前者則因極度著迷於小說中男女主人公希斯克里夫和凱瑟琳之間,既是戀人,也是朋友、兄妹的多重關係,所產生的巨大衝突與矛盾的悲劇美感,而日後貫穿在她所有書寫的主軸裡。

千早茜先是寫詩,詩作評價很高,對美亦有獨到品味,嚮往《源氏物語》、《伊勢物語》、《雨月物語》等古典文學幽微之美,亦能長久凝望動物骨頭標本圖鑑而忘我,認為理科蘊含的奧秘之美同樣神秘、值得探究。

從上述線索,或可較具體捕捉到千早茜這部入圍第151回直木獎,以及第36回吉川英治文學新人獎的作品《男朋友們》,所試圖呈現的當代職業女性,及其周圍的「男(的)朋友」、抑或在情海中浮沉的女性友人的樣貌與心情風景。

小說講述一名在京都從事插畫工作,小有名氣、過著被編輯與截稿日期追著跑的29歲女子神名葵,在繁重的工作之餘,同時擁有三段關係。一個是同居的彰人、一個是人夫之醫生情人真司,另一個是久久才見上一面的大學社團學長、「男的朋友」長谷雄。

與彰人初識時的悸動和安全感,相處日久之後比陌路還冷的冷淡,和真司間單純享樂的性關係,從主動狂放到頭也不回的決絕,以及,最微妙的和長谷雄之間,到底是怎樣的連結和羈絆?她與他幾次相擁而眠,卻始終沒有逾越界線。

這樣的關係哪一個稱得上「男朋友」呢?是彰人和真司吧。和長谷雄充其量是「男的朋友」吧。但是,在神名和長谷雄心中,是怎麼看待和界定彼此的呢?

一個高度期待能從工作中自我實現的現代女子,真有可能如此涇渭分明地面對不同的愛與性與「靈魂」的對象,而不混亂、動搖嗎?或者,千早茜,想處理的凱瑟琳和希斯克里夫之間的關係,在她「小說的現實」中只能以三個男人來呈現,又或者是,她嚮往的凱瑟琳與希斯克里夫多重的關係,在千早版本中化身為神名葵與長谷雄?

千早茜在接受媒體採訪時說,讀過這部作品的讀者都不喜歡表面體貼實則冷漠的彰人,而這正是當今多數日本年輕男子的寫照,真司雖然是我行我素的大男人主義者,卻不令人討厭。許多女性讀者都為長谷雄折服,強烈希望自己的身邊就有一個這樣的「男的朋友/長谷雄」!更有趣的是,認識千早茜的友人,都覺得長谷雄像極了作者本人!

一個愛恨分明、敢作敢為的女子(神名葵)很難得,一個許多女人渴望能擁有的長谷雄更加難得(求)。千早茜以威力萬鈞的筆力,寫出多種男與女的關係和分合,難道不是試圖探求或接近愛的真相嗎?

愛的真相何在?當「男的朋友」某天翻轉為「男朋友」時?還是只有「男的朋友」維持是「男的朋友」才成立?

千早茜寫出了當代女子,或者說,隱藏在當代女子內心中,對愛的最大企圖和念想。當然,神名葵由內在迸發、下戰帖般的舉措,肯定會衝撞某些既定的女性形象,初時教人蹙眉,但千早茜的筆,讓讀者最終接受了「神名葵當為神名葵,不愧為神名葵」!

讀《男朋友們》,如飲喝威士忌不兌水,微嗆、苦澀、甘醇、層層交疊,還有微醺的恍惚,如愛之百般滋味。

陳蕙慧

|