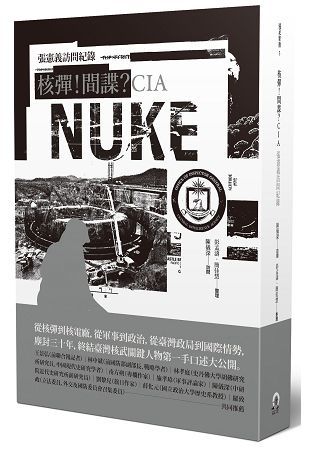

臺灣發展核能的代價有多高?

臺灣真的一度成為核武流氓國家?

臺灣真的一度成為核武流氓國家?

1960年代到1988年,臺灣二十多年的核武夢想,

為何在張憲義事件及美國的強力干預下畫下句點?

前中科院核研所副所長張憲義在本書中首度受訪,

還原蔣經國過世前後的歷史真相。

1964年中共完成原子彈試爆,臺灣的中華民國政府面臨前所未有的軍事壓力,在反攻大陸與展現軍事實力的迫切需求下,蔣介石開始密謀發展核武。蔣介石逝世後,蔣經國繼承遺志,在美國既不鼓勵也不阻止的態度下,臺灣逐步實現核武計畫,卻不知不覺地踏入美國的核武紅線。

從1960年代開始的核武計畫,臺灣積極培養核武人才、祕購研究器材、建設核能設施,到了1980年代末,眼見核武研發即將大功告成。然而,此時臺灣政局正面臨蔣經國執政末期的混沌情勢,是否能繼續發展核武的計畫,已來到了關鍵時刻。

但是,萬萬沒想到,臺灣苦心栽培的核子工程人才,中科院核研所副所長張憲義,在1988年1月9日突然舉家離臺赴美。隨著張憲義的離去,臺灣的核武研發成果遭到美國全面封殺,最後胎死腹中,蔣經國死後的臺灣政壇繼而陷入政治紛爭。

張憲義赴美後,不僅打亂臺灣發展核武的布局,也為蔣經國逝世後的臺美關係投下一顆震撼彈。

事隔三十年,張憲義事件始終籠罩在政治陰謀、臺美諜戰的謎團之中。身為頂尖的核工科學家,張憲義是否真是美國安排潛伏在臺灣的「間諜」?張憲義是否帶走臺灣最高機密的核武研發資料,並洩漏給美國政府?

本書是張憲義離臺赴美後,首度接受口述專訪的內容。張憲義親自解密多年來籠罩在他身上的眾多謎團,檢視自己爭議的一生,也以參與臺灣發展核武的親身經驗,披露臺灣核武事件的真相與他的心路歷程。

本書特色

★收錄多張珍貴歷史照片

★張憲義親自解答1988年的核武事件

★美國處理蔣經國死後,李登輝與郝柏村政治鬥爭的第一手資料

★臺灣頂尖核工專家披露臺灣核彈研發祕辛,全面檢視臺灣核安問題

★援引最新研究成果,揭開核武的神祕面紗

名人推薦

王景弘(前聯合報記者)

林中斌(前國防部副部長、戰略學者)

林孝庭(史丹佛大學胡佛研究所研究員、中國現代史研究學者)

南方朔(專欄作家)

施孝瑋(軍事評論家)

陳儀深(中研院近代史研究所副研究員)

劉黎兒(旅日作家)

薛化元(國立政治大學歷史系教授)

羅致政(立法委員,外交及國防委員會召集委員)

「在評價方面,除了建議讀者設身處地回到受訪者的時空,也共同來思索今日和未來臺灣的需求。一九八八年蔣經國去世之際,掌握軍權的主要是參謀總長同時是中科院的院長郝柏村,誰能預知李登輝接班順利並開啟臺灣民主化契機? 所以在那前景不明的時刻,張憲義說他接受美國CIA的要求和安排而出逃,阻止臺灣核武的進一步發展,等於幫李登輝移走一顆燙手山芋,結果應是「臺美雙贏」,並沒有背叛國家或臺灣人民的利益,頂多只能說背叛他的上司郝柏村。這樣的角度至少得到我的尊重。」──陳儀深(中研院近史所副研究員,臺灣口述歷史學會理事長)

「經過二十八年沉澱,張憲義能看開一切,決心打破沉默,訴說自己的故事,他的心路歷程值得關心臺灣的人以平靜的心情去體會。」──王景弘(前《聯合報》記者)

「相信這本書的出版,將提供不少人對張憲義事件的再認識,也為戰後臺灣的軍事史、外交史,拼補更為全面與深入的圖像。」──羅致政(立法委員、立法院外交國防委員會召集委員)