第一章

一九六七年春,河北。

蘇桃斜挎著一只帆布書包,戰戰兢兢的走上了二樓。樓是舊式的小洋樓,坐落在文縣一隅,還是清末時期的建築,近十年來一直是空置著的。上個月隨著父親逃來此處之後,她始終是沒有心思打掃環境,所以樓內處處骯髒;角落結著長長的灰塵,本是靜止不動的,然而如今樹欲靜而風不止,在樓外一聲高過一聲的口號震動中,灰塵也輕柔的開始飄拂了。

父親坐在門旁靠牆的硬木椅子上,見她來了,就仰起了一張蒼老的面孔。蘇桃停住腳步轉向了他,茫然而又恐慌的喚了一聲:「爸爸。」

老蘇是個軍人,人生經歷就是一首陝北的信天游。年輕的時候是「騎洋馬,挎洋槍,三哥哥吃了八路軍的糧,有心回家看姑娘,打日本就顧不上。」人到中年了,又是「三把槍,沒蓋蓋,八路軍當兵的沒太太,待到那打下榆林城,一人一個女學生。」雖然他打的不是榆林城,但的確是娶了個女學生。女學生是中等地主家的女兒,又在中等城市裡念了書,集小農與小布爾喬亞兩種氣質於一身,最終昇華出了一個嬌滴滴的蘇桃。女學生一輩子看不上丈夫,帶著獨生女兒和丈夫兩地分居。老蘇倒是很愛她的,單相思,相思著倒好,因為見了面也沒話說。

文化大革命開始不久,老蘇就被打成反革命黑幫分子。眼看他的上級保護傘們都被分批打倒且被踩上了一萬隻腳,他決定不能坐以待斃。然而未等他真正行動,就聽說遠在外省的妻子被當地紅衛兵們推上了萬人批鬥大會的臺子,當眾用皮帶劈頭蓋臉的抽,抽完了又剃陰陽頭。大會結束後她回了家,當天夜裡就跳樓自殺了。

等到女兒蘇桃單槍匹馬的逃到身邊之後,老蘇趁著自己只受批鬥未受監視,在一位軍中老友的保護下,火速逃來了文縣,不顯山不露水的暫時藏進了一所鬼宅似的小樓裡。未等他喘勻了氣,老友也完蛋了,被造反派押去了北京交代問題。老蘇從首長落成了孤家寡人,並且不知怎的走漏風聲,引來了新一批人馬的圍攻。

老蘇依然是個行動派,趁夜用鐵絲和銅鎖死死封住了外面院門,又用濕泥巴和碎玻璃在牆頭布了一道荊棘防線。但是他能攔得住人,攔不住聲,而且攔也是暫時的攔,攔不長久。於是他徹夜未眠,一夜的工夫,把什麼都想明白了。

蘇桃站在門口,不敢往窗前湊。透過窗子可以清清楚楚的看到樓外情景。樓外的人員很雜,有紅衛兵,也有本地工廠裡的造反派,平時看著可能也都是一團和氣的好人,不知怎的被邪魔附體,非要讓素不相識的父親投降,父親不投降,就讓父親滅亡。忽然意識到了父親的注目,她有點不好意思,扶著門框垂下了頭。

老蘇凝視著她,看她像她媽媽,是個美人。用粗糙的大手攥了攥女兒的小手,他開口問道:「東西都收拾好了?」

蘇桃點了點頭,小聲答道:「收拾好了。」

老蘇笑了一下,笑得滿臉溝壑縱橫:「好,收拾好了就快走。他們要往裡衝了,院門擋不了多久。」

蘇桃撩了他一眼,幾乎被他驚人的老態刺痛了眼睛。從小到大,她一年能見父親一面,因為不親近,每次見面的印象反倒特別深刻。在她的印象中,父親還是一個滿面紅光、高聲大嗓的中年人。

「爸爸,一起走吧。」她帶了哭腔:「媽媽沒了,你不能留下我一個人,我一個人活不了啊!」

老蘇的嗓子啞了,喉嚨像是被壅塞住了:「我目標太大,不利於妳安全轉移。」

大巴掌狠狠的一握女兒的手,他深深吸了一口氣:「桃桃,對於爸爸來講,死,可以;侮辱我,不行。」

隨即他鬆了手,一雙眼睛深深的盯著女兒。女兒十五歲,美得像一朵正當季節的桃花。暗暗的把牙一咬,他逼回了自己的眼淚,起身對著門外一揮手:「快走。非常時期,不要優柔寡斷錯失良機!」

蘇桃雙手一起扳住了門框,惶恐悲傷的哭出了聲:「爸爸,一起走吧,我求你了,一起走吧。要不然我和你一起死,我沒家了,我沒地方去!」

老蘇屏住自己的呼吸和眼淚。攔腰抱起哇哇大哭的女兒,他一路咚咚咚的走下樓梯。腳步沉重,震得滿地生塵。樓下一間小佛堂裡,搬開佛龕有個鎖著小鐵門的暗道。老友在把他藏匿到此處時曾經告訴過他,說是暗道能用,直通外界。門鎖被他夜裡撬開了,鐵門半開半掩的露出裡面黑洞洞的世界。把痛哭流涕的女兒強行塞進小鐵門裡,他拚了命的擠出聲音:「我鎖門了,妳趕緊走!妳想回來也沒有路!」

然後他「匡噹」一聲關了鐵門,當真用鎖頭把鐵門鎖住了。重新把佛龕搬回原位,他小心翼翼的除去了自己留下的指紋。外面響起了嘩啷啷的聲音,他們當真開始衝擊院門了。

老蘇摸了摸綁在腰間的一圈炸藥,以及插在手槍皮套裡的配槍。兩條腿忽然恢復了活力,他往樓上跑去,想要尋找一處絕佳的射擊點。

在老蘇躲在窗邊清點子彈、蘇桃在漆黑的地道裡絕望撼動鐵門之時,無心隨著人潮,湧出了文縣火車站。

全國學生大串聯的餘波未盡,火車上的乘客之多,唯有沙丁魚罐頭可以與之媲美。無心在天津上車時,根本就沒有走車門的心思。人在月臺上做好準備,未等火車停穩,他就直接扒上車窗,像條四腳蛇似的遊了進去。眼看身邊的三人座位下面是個空當,他一言不發的繼續鑽,占據了座位下面的幽暗空間。舒舒服服的側身躺好了,他和蘇桃一樣,也有個帆布書包。書包裡空空的,被他捲成一團當枕頭。枕了片刻之後他一抬頭,忽然想起書包裡還有一條小白蛇。連忙欠身打開書包,他低頭向內望去,就見小白蛇歪著腦袋,正用一隻眼睛瞪他。

小白蛇是他從大興安嶺帶出來的,蛇身上附著白琉璃的鬼魂。自從賽維和勝伊去世後,他就跑去了大興安嶺。山林已經變了模樣,大片的樹木都被砍伐了,大卡車晝夜不停的向山外運送木材。但是白琉璃所在的禁地還是老樣子。一是因為此地偏僻,二是伐木工人不敢來。山中樹木遮天蔽日,大白天的都鬧鬼。

他在地堡中找到了白琉璃。白琉璃看了二十多年的花和雪,看得百無聊賴,見他忽然出現了,真是又驚又喜:「你來了?」

無心在地堡中來回的走:「外面不大好混,不如到山裡做野人。」

白琉璃又問:「你是一個人?」

無心坐在一口破木箱上:「嗯,我太太去年餓死了。」

賽維和勝伊,都沒能度過大饑荒。

勝伊一生結了兩次婚又離了兩次婚。感情生活的不幸讓他活成了一個幽怨的小孩子。在長久的粗茶淡飯之後,他固執的閉了嘴,拒絕吃糠。可是賽維當時只能找到糠。

勝伊胖胖的死了,營養不良導致他身體浮腫到變了形。

全城裡都沒有糧。無心把自己的棒子麵糊糊留給賽維,想要出去另尋食物。然而城中的飛禽走獸全進了人的肚子。他往城外走,道路兩邊的樹皮都被剝光了。樹木白花花的晾在空氣中,像是夾道歡迎的兩排白骨。

後來,賽維也不吃了。

賽維把僅有的一點棒子麵熬成稀粥,然後關了房門,不讓無心再走。一小鍋稀粥就是無心接下來的飲食,她氣若游絲的躺在床上,要無心陪陪自己,要自己一睜眼睛,就能看到無心。

她沒有浮腫,是瘦成了皮包骨頭的人乾。十幾年來她一手把握著整個家庭,像個大家長似的掙錢花錢,在體面的時候設法隱藏財富,在拮据的時候設法保留體面。她始終是不敢堂堂正正的拋頭露面,因為父親是大漢奸馬浩然。藏頭露尾的經營至今,她也累了。

她不讓無心走,無心就不走。無心躺在她的身邊,兩人分享著一個被窩。他是她的丈夫,也像她的孩子。賽維一過三十歲,在街上見到同齡的婦人領著小兒女,也知道眼饞了。

賽維枕著他的手臂,很安靜的走了。無心用手指描畫著她的眉眼,想起了兩人十幾年的爭吵,想起了她年輕時候的清秀模樣。想到最後,他的眼睛湧出一滴很大的眼淚。眼淚是黏稠透明的膠質,凝在臉上不肯流。

無心在安葬了賽維之後,就開始了他的流浪。和白琉璃在地堡裡住了幾年,他得知外面的大饑荒已經徹底過去了,便又起了活動的心思。聽聞他要走,白琉璃當即附在一條白蛇身上:「把我也帶上吧!我在地堡裡住太久了,想去看看外面的世界。」

無心大搖其頭:「不帶不帶,我煩你。」

白琉璃沒說什麼。等到無心睡著了,他盤在無心的脖子上,張嘴露出倒鉤尖牙,對著無心的鼻尖就是一口。無心差點沒疼死,白琉璃沾染了無心的鮮血,也險些魂飛魄散。雙方兩敗俱傷,只好和談。和談的結果是雙方各退一步,無心帶白琉璃出門見世面,但是白琉璃路上必須聽話。

無心在山裡住了四年,萬沒想到四年之後,天地劇變,竟然換了一個世界。他審時度勢,立刻學會了不少嶄新的革命詞,並且憑著自己面嫩,冒充大中學生,拿著偽造的介紹信混到各地的紅衛兵接待站中騙吃騙喝。混著混著混到了文縣,他出了火車站,獨自走在一條安靜小街上,並不知道自己在一個小時之後,就會遇到漂亮的小姑娘蘇桃了。

蘇桃一邊抽泣,一邊晃著手電筒彎著腰往前跑。暗道長得無邊無際,前後只有她粗重的喘息聲音在迴盪。此時距離她與無心相遇,還有四十分鐘。

無心依然東張西望的走在無人的小街上。小街一側是成排的樹木,樹木之外則是荒原;另一側砌了高高的紅牆,紅牆之內寂靜無聲。無心根據自己近幾個月走南闖北的經驗,猜測紅牆之內應是一處機關,可到底是什麼機關,就說不準了。

低頭繫好空癟癟的書包,又把一身的藍布工人裝整理了一番,最後蹲下身,他緊了緊腳上回力球鞋的鞋帶。球鞋是他在南開大學紅衛兵接待站裡偷的,當時幾十個人睡一間大教室,他在凌晨清醒之後,下了課桌拼成的大通鋪,低頭看到地上擺著一雙嶄新的球鞋,便不聲不響的穿了上,抱著書包悄悄溜出大學,直奔火車站去了。

書包空癟癟,他的肚子也是空癟癟。文縣當然也有紅衛兵接待站,可是此地的鬥爭顯然是異常激烈,火車站和主要街道都被遊行隊伍充滿了,他一時竟然沒有找到接待人員。沒有就沒有,他總有辦法填飽肚子。仰起頭望了望一人多高的紅牆,他見牆頭平坦,便起了主意,想要翻牆過去,探一探裡面的情況。

眼看左右無人,他後退兩步一個助跑,「噌」的直竄上牆。雙手攀住牆頭,他搖頭擺尾的扭了幾扭,輕而易舉的將小半個身子探入了牆內。居高臨下的放眼一瞧,他就見距離高牆不遠,便是一排整整齊齊的紅磚瓦房。陽光明媚,天氣和暖,瓦房的後窗戶三三兩兩的敞開了,可見房中全都無人。至於房屋前方是什麼形勢,就不得而知了。

無心輕輕巧巧的越過牆頭跳了下去,貓著腰貼到大開的一間窗子下,慢慢抬頭向內張望。房中靠窗擺著一張大辦公桌,桌上堆著一遝文件,一枝擰開了的鋼筆,一把瓜子,幾個柿餅。文件上面放了一盤紅色印泥,印泥上面立著個挺大的木頭印章。正對著後窗戶的房門也開著,兩名穿著舊軍裝的半大孩子大概是擔負了衛兵的職責,背對著房內站在門口,偶爾左右晃一晃身體。

無心一看衛兵的模樣,就猜出此地應該是某處造反派的總部。緩緩直起了腰,他打開自己的書包,隨即出手如電。不過是一眨眼的工夫,瓜子和柿餅就全砸在了小白蛇的身上。眼看辦公桌下的抽屜沒有鎖,他一邊瞄著門口衛兵的動靜,一邊慢慢拉開抽屜。一隻手忽然變得無限大,他在抽屜裡抓出了一大把全國糧票。

小小心心的關了抽屜,他想要撤。臨撤之前一猶豫,他一時使壞,把桌上的大紅公章和文件也一併揣進了書包。轉身一竄上了牆頭,他飛簷走壁的回到了牆外小路上。

站在樹後清點了賊贓,他把糧票數清楚了,放在書包裡面的夾層口袋中;又把一遝文件打開了,仔細一瞧,原來不是文件,是一遝沒抬頭沒落款空白介紹信。

在當今的世道裡,介紹信可是有用的好東西。無心把空白介紹信折疊整齊了,放在另一個夾層口袋裡。公章他沒仔細看,隨手用紙包了扔在書包深處。抓起一把瓜子托在手裡,他上了路,一邊嗑瓜子一邊往前走。

許多許多年前,他記得自己是來過文縣的,不過當年那個文縣和如今這個文縣,似乎完全沒有連繫。現在的文縣是個工業區,因為有人在附近的豬頭山裡勘查出了鐵礦,鐵礦引來了一座鋼廠,而鋼廠發展壯大之後,新的大機械廠也在文縣安家落戶了。在縣城裡,土生土長的文縣人占了少數,更多的居民是從外地遷來的工人家庭。單從繁華的程度來看,文縣並不次於一般的城市了。

瓜子嗑了一路,無心越嗑越餓,打算找個小飯館吃上一頓。不料就在他嚥下最後一粒瓜子瓤時,遠方忽然起了一聲巨響,是個大爆炸的動靜。無心腳步一頓,同時就見一個灰頭土臉的影子從樹木後面爬上路基。手扶大樹覓聲遠望,影子一哆嗦,隨即就蹲下不動了。

無心莫名其妙,因看來人耳後耷拉著兩條毛刺刺的長辮子,可見是個姑娘,而且還是個小姑娘,便好心好意的上前說道:「妳害怕了?沒事,爆炸離我們遠著呢,崩不著妳。」

蘇桃含著滿眼的淚水抬起了頭,一眼瞧見了無心手臂上套著的紅衛兵袖章。鮮紅的袖章像是一潑血,刺得她雙眼生疼。而她本來就蹲在傾斜向下的路基上,此刻一時受驚,失了平衡。抱著膝蓋向後一仰,她未等說話,已是一個後空翻滾了下去。無心和藹可親的彎著腰,正被她腳上的解放鞋踢中下巴。啊呀一聲仰起頭,他舌尖一痛,已被牙齒咬出了血。而蘇桃一溜煙的滾到了路基下方的野地上。四腳著地的爬起身,她驚慌失措的向上又看了無心一眼,同時一張嘴越咧越大,露出了個沒遮沒掩的哭相。

無心揉著下巴,低頭看她:「妳沒事吧?」

蘇桃想逃,可實在是逃不動了。兩條腿打著顫撐住了身體,她抬手指向爆炸的方向,乾張嘴發不出聲,只用氣流和口形說道:「爸爸……是我爸爸……」

眼淚滔滔的湧出眼角滑過面頰,她豁出命了,在紊亂的氣息中高一聲低一聲的告訴無心:「我爸爸死了……我無處可逃,你們要殺就殺,我沒什麼可交代的,我不怕死……」

無心隱隱明白了:「妳爸爸……」他思索著用了個新詞:「自絕於人民了?」

蘇桃穿著一身半新不舊的軍裝,袖子偏長了,兩隻手攥成拳頭縮在袖口裡。身體緊張的向前佝僂成了一張弓,她在春日豔陽下哭得滿臉都是眼淚:「我爸爸沒罪……我爸爸沒反對過毛主席……」

無心徹底明白了,眼看蘇桃哭得面紅耳赤,他有點手足無措,彷彿是大人沒正經,把好好的孩子逗哭了。

「別怕別怕。」他拍拍自己的胸膛:「我不管妳家裡的事,我是外地來的。妳媽媽呢?一個人哭也沒用,我帶妳找妳媽媽去吧。」

蘇桃搖搖頭,眼淚源源不斷的流,哭聲卻是始終哽在喉嚨裡:「媽媽也沒了,媽媽讓人逼死了。」

無心生了惻隱之心,扶著大樹往下面走:「有話上來說,下面全是泥。妳放心,我是過路的人,不會檢舉妳,也不會揭發妳。」

避開昨夜小雨留下的一個個泥窪,無心從口袋裡摸出了一條手帕。遲遲疑疑的抬起一隻手,他想給蘇桃擦擦眼淚,可蘇桃的年齡正處在小丫頭與大姑娘之間,讓異性拿不準應該如何對待她。眼看蘇桃哭得直抽,無心一橫心,一手托住她的後腦勺,一手用手帕抹了她的眼淚和鼻涕。滿面塵灰隨著涕淚一起被拭去了,蘇桃在金色的陽光中微微揚頭,顯出了兩道彎彎的眉毛,一雙清澈的眼睛。眉毛的筆觸是柔軟的,眼睛的顏色是分明的,她張開嘴吸了口氣,柔軟的嘴角隨之抽搐了一下。

無心用手帕墊了手,最後在她的小鼻尖上又擰了一把:「別哭了,想想接下來該怎麼辦?」

蘇桃搖了搖頭,後腦勺的頭髮中分梳開編了辮子,清晰的髮縫就摩擦了無心的手掌:「我不知道,我沒有親人了。」她抽了口氣:「我爸爸是孤兒。」又抽氣:「我姥爺(注:外公。)是地主。」繼續抽氣:「去年他和姥姥(注:外婆。)一起,讓造反的給——」最後抽氣:「活埋了。」

無心看她抽搭得直出汗,自己既問不出主意,她哭狠了沒過勁,回答得也是辛苦。她肯定是走投無路了,自己若是拋了她不管,很不忍心。多俊俏的小姑娘啊,真要是落到造反派的手裡,怕是死都不得好死。可若是管她,怎麼管?

「妳要是信得過我,就跟我走。」他低聲說道:「能往哪裡走,我也不知道,走一步看一步。妳要是不信我,我給妳十斤全國糧票,然後各走各的路。怎麼樣?妳說吧。」

蘇桃垂著頭,不說話。

無心看她不言語,就從書包裡摸出了幾張糧票,要往她手裡塞。然而她把手往後一撤,卻是不肯要。

無心捏著糧票頓了頓:「妳想……跟我走?」

蘇桃依舊是一聲不吭。

無心拉起了她的手,轉身向路基走了一步。他走一步,蘇桃跟一步;他停了步子回頭看蘇桃,蘇桃深深的低著頭,不理他。

無心一笑,扯著她幾大步跑上路基。在小路上站穩了,他幫蘇桃從上到下拍了拍灰,同時問道:「妳叫什麼名字?多大了?」

蘇桃不敢出聲,一出聲就憋不住眼淚,只能蚊子哼:「蘇桃,十五。」

無心打開書包,想要拿柿餅給她吃。然而低頭一瞧,他大吃一驚。原來書包裡至少有五個柿餅,如今卻是只剩了一個。剩下的一個,也被小白蛇咬上了。

無心氣得在蛇腦袋上敲了個爆栗,然後在書包裡偷偷捏開蛇嘴,把柿餅從它的倒鉤牙上摘了下來。還好,柿餅基本保持了完整,只是留下了兩個洞眼,乃是小白蛇的牙印。白琉璃躲在小白蛇的軀體內,頗為不滿的瞪了無心一眼。

把從蛇嘴裡奪下的柿餅塞到蘇桃的手裡,他像個大哥哥似的,拉起她另一隻手向前走:「吃吧,妳是個命大的,得好好活著。妳活好了,妳死去的親人才能瞑目。」

白琉璃躲在書包裡,有日子沒聽無心說過這麼通情達理的話了,便好奇的把腦袋伸出書包縫隙,想要窺視一下無心獻媚的對象。哪知無心的感官十分敏銳,他的腦袋剛見天日,就被無心一指頭又戳回去了。

| FindBook |

有 6 項符合

無心法師第三部(上卷)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 180 |

神怪/推理 |

$ 190 |

中文書 |

$ 204 |

靈異/推理 |

$ 204 |

小說/文學 |

$ 216 |

幻奇冒險 |

$ 216 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

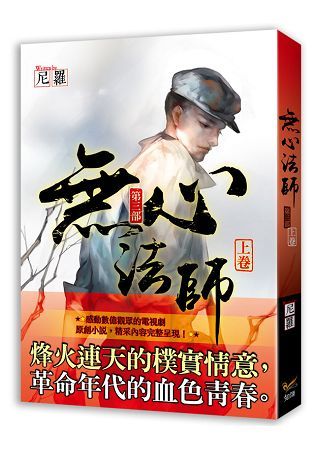

圖書名稱:無心法師第三部(上卷)

一九六七年,無心隨著人潮,回到了文縣。

賽維和勝伊去世後,他就跑去了大興安嶺,

和白琉璃的鬼魂一起過了幾年後,

又起了出門活動的心思。

白琉璃此時也厭倦了看雪看花的日子,

附在一條小白蛇上,和無心一起下了山。

本以為大饑荒的時候過去了,人世應當穩定許多才是,

沒有想到,他竟撞上了文革正轟轟烈烈展開的階段。

而他,卻又撿到了名叫蘇桃的小女孩,

柔順、美麗又乾淨,和這個殘酷的世道格格不入。

令他又憐又愛,捨不得她吃上一點苦頭。

在這混亂的年代,

一個小小的文縣,分成兩邊鬧內鬥,

無心憑藉著柔軟的身段,總是能在這個新世界,

帶著蘇桃與白琉璃活下去!

本書特色

◎感動數億觀眾的電視劇原創小說,精采內容完整呈現!

◎驚心動魄的情節,刻骨銘心的愛戀,讓人讀了便難以釋卷!

烽火連天的樸實情意,革命年代的血色青春。

作者簡介:

尼羅,筆鋒詭譎老辣,於不經意間讓人捧腹大笑。筆下人物嬉笑怒罵皆趣味。

喜歡寫美人之間的愛恨情仇,喜歡寫縱馬江湖、快意人生的傳奇故事。

主要作品有《無心法師》《風雨濃胭脂亂》《妖僧與妖》《殘酷羅曼史》《義父》等等。

TOP

章節試閱

第一章

一九六七年春,河北。

蘇桃斜挎著一只帆布書包,戰戰兢兢的走上了二樓。樓是舊式的小洋樓,坐落在文縣一隅,還是清末時期的建築,近十年來一直是空置著的。上個月隨著父親逃來此處之後,她始終是沒有心思打掃環境,所以樓內處處骯髒;角落結著長長的灰塵,本是靜止不動的,然而如今樹欲靜而風不止,在樓外一聲高過一聲的口號震動中,灰塵也輕柔的開始飄拂了。

父親坐在門旁靠牆的硬木椅子上,見她來了,就仰起了一張蒼老的面孔。蘇桃停住腳步轉向了他,茫然而又恐慌的喚了一聲:「爸爸。」

老蘇是個軍人,人生經歷就是一首陝北...

一九六七年春,河北。

蘇桃斜挎著一只帆布書包,戰戰兢兢的走上了二樓。樓是舊式的小洋樓,坐落在文縣一隅,還是清末時期的建築,近十年來一直是空置著的。上個月隨著父親逃來此處之後,她始終是沒有心思打掃環境,所以樓內處處骯髒;角落結著長長的灰塵,本是靜止不動的,然而如今樹欲靜而風不止,在樓外一聲高過一聲的口號震動中,灰塵也輕柔的開始飄拂了。

父親坐在門旁靠牆的硬木椅子上,見她來了,就仰起了一張蒼老的面孔。蘇桃停住腳步轉向了他,茫然而又恐慌的喚了一聲:「爸爸。」

老蘇是個軍人,人生經歷就是一首陝北...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 尼羅

- 出版社: 知翎文化 出版日期:2017-09-11 ISBN/ISSN:9789869408233

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:304頁

- 商品尺寸:長:210mm \ 寬:148mm

- 類別: 中文書> 類型文學> 大眾文學

|