制度讓管理更具說服力

CQA分析,幫你發現問題、設定課題

芭芭拉‧明托(Barbara Minto)女士是哈佛商學院歷史上第一位女學員,作為當時少有的投身於經濟和商務研究的女性學者,明托女士在離開哈佛之後沒有選擇華爾街,而是到麥肯錫公司當了一名顧問。

在麥肯錫的十年間,明托漸漸在工作中摸索出很多解決問題的規律,其中尤以金字塔原理(Pyramid Principle)最為知名。明托認為,對於事情本身來說,最重要的是結果,因而對於事情的思考應該以結果為導向,進行結構化、分層次的整理。

一開始,明托將金字塔原理應用在寫作上面,她發現這對於寫出結構嚴謹、條理清晰的文章很有幫助,之後,金字塔理論開始逐漸被應用到其他領域。因為金字塔理論本身是一種邏輯思考方式,因而它也可以被應用於歸納和總結問題上面,而對於問題的歸納和總結,又尤以金字塔原理的核心部分──SCQA分析最為關鍵。

SCQA是搭建問題解決方案的整體框架,其中的S是英文Scene的縮寫,意思是情景或場景。在分析問題時,需要分析者將問題帶入大家比較熟悉的場景之中,便於對照理解。

C是英文Conflict的縮寫,意思是衝突。在情景之中,要表現出來一個或多個矛盾或衝突,這些矛盾或衝突必須由(最好是僅由)後面的「Answer」來解決。

Q是英文Question的縮寫,意思是問題。在這裡,分析者需要面對上述衝突,引出問題,即我們該如何解決。

A是英文Answer的縮寫,意思是答案,這就是最終的目標,為整套邏輯思考過程得出一個結論。

下面,我們以實際案例來論證一下SCQA框架是如何運作的:

錢伯斯(John T. Chambers)是商業歷史上最著名的CEO之一,曾經就職於王安電腦公司和IBM的他,對於網路世界有著執著的熱情,後來他跳槽進入思科(Cisco Systems, Inc.),經過一系列改革,最終帶領思科成長為行業中的巨無霸企業。

在剛剛進入思科的時候,錢伯斯面臨的是一個競爭激烈的市場環境,用戶需求多變,技術更新加快。思科當時技術研發落後於對手,市場反應也慢於對手,因此在市場競爭中處於下風。進入思科之後,錢伯斯剛剛就職就做了兩個重大的變革,一是重視市場和客戶,根據客戶的要求來決定技術的方向;二是把市場分段,在每個產品領域爭取第一或第二的位置。

為了增進對用戶的瞭解,錢伯斯要求公司每年都要在世界各地舉辦大量的技術報告會和技術研討會,每當有一項新的網路技術初露頭角之時,都要第一時間介紹給用戶。同時,錢伯斯還要求思科從副總裁到產品部經理,整個公司的獎金都以客戶的回饋意見為依據,把用戶的滿意度切實地與員工的切身利益聯繫起來。為了及時與使用者溝通,更好地為客戶服務,思科建立了全球支援模式,憑藉這一模式,思科保持著極高的用戶滿意度。

在錢伯斯這些變革的指引下,思科公司在從1999年到2009年這10年間曾經7次改變方向,客戶需要什麼樣的技術和產品,思科就向什麼方向轉移,結果經過10年的累積,思科不僅賺得了豐厚的利潤、穩定了客戶群,還從一個單一生產路由器的公司變成一個生產25類網路通訊設備的綜合性公司。

而通過市場分段,錢伯斯進一步穩定了思科在系統服務行業領域的地位。在發現一個新的服務領域之後,如果自己的實力不足以獨立完成佔領,錢伯斯就會選擇與行業內已經存在的企業合作,甚至於收購或者並購對方的公司。錢伯斯的第一個收購就是因為他的客戶需要某一家公司的產品,而思科無法生產,於是他便決定把這家公司買過來。截止到2010年7月,在錢伯斯的主持下,思科一共收購61家公司,付出了幾百億美元的代價,當然這些代價也是值得的,通過收購,思科公司最終走上了一條成熟的多元化發展道路。

在錢伯斯到來的時候,思科的情景是「市場競爭激烈」「技術更新換代快」「用戶需求變化快」;當時思科面臨的衝突是「與用戶之間衝突」「與對手之間衝突」「企業內部衝突」;而錢伯斯面臨的問題就是如何來解決這些衝突;最終,他給出的答案是增加技術研發投入、瞄準市場……

SCQA框架最一開始所要思考的就是情景。商業不可能脫離社會存在,因此無論何種商業狀況,其一定是依託於某種情景而存在的,經濟蕭條、市場繁榮、行業整頓或技術革新……

接下來是衝突。有很多衝突是在表面上顯而易見的,但有些則不然,它需要我們去歸納和發覺。事實上,表面上的衝突很容易將暗藏在內的衝突掩蓋起來,因而發現和尋找衝突,對於整個思維框架是一種完善。

譬如,某個企業既存在內部的問題,又存在外部的問題,這兩個問題導致了同一個結果,我們在分析這個結果的時候,如果只看到外部問題而忽略內部問題,其結果就是問題解決不完善,達不到想要的結果。

第三部分是問題。問題這個部分的意義在於,歸納出前面兩項的結論以及對結論進行必要性分析。有些衝突我們需要解決,有些衝突則不需要解決,有些衝突需要著重來解決,有些衝突則只需要引導。

最後一個部分是答案。答案可以包括為最終的目的提供指導,指出解決問題的方法,但也包括最終要實現的目的。

總而言之,SCQA框架是一種以結果為導向的分析策略,其實質仍然是富有邏輯的思維方式。使用這種方法的好處是,能夠為整個問題的解決提供一條簡便且清晰的邏輯主線,協助去除很多沒有用的資訊,這有助於節省分析問題的時間和精力,也能夠幫助我們準確地為問題做好定位。

以MECE法則分析

西元14世紀,邏輯學家奧卡姆提出了一個邏輯觀點,內容是「切勿浪費較多東西去做那些用較少的東西同樣可以做好的事情」,簡單來說就是將一切事務儘量簡化。這個原則被認為是極簡主義的典範,而這條原則也被後人稱為「奧卡姆剃刀原理」。

在邏輯分析領域,一個被應用得非常廣泛的「奧卡姆剃刀」法則是MECE分析法。MECE,全稱Mutually Exclusive Collectively Exhaustive,其實質是指對於一個重大的議題,能夠做到不重疊、不遺漏地分類,而且能夠藉此有效把握問題的核心,並解決問題。MECE分析法強調在解決商業問題或者其他任何問題的時候,我們要儘量理清自己的思路,在保持思考的邏輯完整的前提下,避免因為任何原因而導致的困惑及糾纏不清。

如果用兩個詞來形容MECE分析法的話,那麼就是「相互獨立」「完全窮盡」。MECE用最高的條理化和最大的完善度,幫助我們理清思路,進入簡明扼要的邏輯思考當中,因而避免了很多不必要的精力浪費。正因為MECE分析法有著如此的優點,麥肯錫顧問一直將其視為最基礎的思維工具之一。

在麥肯錫,MECE分析法是解決問題過程中不可缺少的要素。當每一個新人加入麥肯錫團隊時,他便被要求立即學習和掌握MECE分析法,並且不斷地在實踐中將它進行應用,從而使得它被完全灌輸進腦海之中。問任何一位麥肯錫員工,在解決問題的辦法中他們對什麼印象最深,他們的回答肯定是「MECE分析法」。

而在麥肯錫自身的管理當中,也有很多強調MECE的地方。比如,麥肯錫要求每一位顧問提供的每一份檔案、每一次情況說明、每一份電子郵件或音訊郵件都必須是「相互獨立,完全窮盡」的。說了這麼多,MECE分析法到底是怎麼運作的呢?

MECE從你的解決方案的最高層次開始,分析出你所必須解決的問題的各項組成部分。當你覺得這些內容已經確定以後,仔細分析它們,看一看它們是不是每一項都是各自獨立的,是不是每一項都是可以清楚區分的?如果是的話,那麼你的內容清單就是「相互獨立的」。然後再分析這個問題的每一個方面是不是都出自所列內容的一項(而且是唯一的一項),也就是說,你是不是把一切都想到了?如果是的話,那麼你所列的內容就是「完全窮盡的」。

對於MECE法則,埃森‧拉塞爾曾舉例論述:

假定美國著名的製造商阿卡米飾品需要進行一項研究,題目是增加飾品的銷售量,那麼你會怎樣來解決這個問題呢?你也許會提出如下一些方法:

改變把飾品賣給零售商的方式;

改善針對消費者的市場行銷方式;

減少飾品的單位成本以降低飾品的價格。

即便這個清單看起來相當普通,那也沒什麼問題。在接下來的部分,我們將深入討論細節層次的問題。關鍵是這個清單要符合MECE的要求。

假定你加入了另外一項內容,比如「重新調整飾品生產程序」,這個問題與你已經提出的三個問題如何相並列呢?這當然是一個重要的問題,但它並非是與其他問題相並列的第四點。它處於「減少單位成本」之下,與「調整分銷系統」「改善存貨管理」這一類的問題是並列的。為什麼?因為所有這些都是減少飾品單位成本的方法,把它們中間的任何一項或者是全部與清單上其他三項並列在一起就會造成重疊,重疊意味著分析問題的思路含混不清。

如果你已經保證了清單上的所有內容都是獨立的、清楚的,即保證了「相互獨立」,那麼接下來你還必須進行審視,以保證它同時還囊括了與這一問題有關的所有內容或事項,即「完全窮盡」。

運用MECE分析法,最根本的目的是避免思維的以偏概全和邏輯混亂。通過分析將問題排列得更加有條理,形成完整的三級(或多級)邏輯線,這是MECE分析法的最大作用。那麼,MECE分析法是如何展開的呢?

第一,確認問題是什麼。辨別當下所遇到的問題以及分析問題所要達到的目的,才能著手去搜集資料,不至於漫無目的地東挑西選,讓分析的邏輯變得混亂起來。

第二,尋找符合MECE分析法則的切入點。尋找切入點的最佳方式是分析「問題」和「目的」,即你希望通過資料來解決哪些問題?得到什麼樣的結論?不過,如果始終想不到明確的切入點,讀者也不妨先思考一個資料呈現的整體特徵,再找出與之相對的概念。再進一步,讀者也可以先列舉出手邊所有資料的特徵,再將這些特徵進行歸納分類。

在這裡,需要注意的是,MECE的切入點往往不只一個,擅長MECE思考的人,會從各種角度、立場去拆解一件事情。因此,在用MECE分析問題的時候,要儘量從不同的角度去思考,才能尋找到最有助於解決問題的邏輯線。

第三,劃分項目,繼續以MECE細分。有的時候,我們雖然已經對資料、問題或者答案進行了分類,但有可能分割得太過寬鬆,也有可能分隔得不夠嚴謹。此時,我們需要用MECE法則來檢視分隔的過程,如果能夠繼續細分的話,一定要細分下去。

第四,確認分割有無遺漏、錯誤。讀者必須審視分割的切入點是否合適,也就是有沒有項目被錯誤地分割到了不屬於它的框架之中,或者有沒有重要的項目被遺漏,同時也要審視是否有些項目根本就沒有歸屬。當然,如果有必要,對於那些無法分析從屬的項目,也可以將其劃歸到「其他」門類當中。

通過以上四個步驟,再繁雜的資料、再煩瑣的問題,都能夠建立起邏輯框架,進而被拆解開來得到最終的解決。MECE在概念上並不算難,但要能夠靈活地應用,則需要我們在日常的工作和生活中不停地加以練習。

作為一種極簡主義的思維武器,MECE在分析和解決問題上能夠給我們帶來很多的幫助,對於這種武器,我們應該牢記在內心深處,以便在需要的時候,隨時可以拿出來使用。

| FindBook |

有 8 項符合

麥肯錫邏輯思考術:你也能成為世界一流的問題解決專家的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

$ 276 |

中文書 |

$ 277 |

商務/趨勢 |

$ 277 |

成功學 |

$ 298 |

企業思考/創新 |

$ 298 |

財經/企管/經濟 |

$ 315 |

思考邏輯/決斷/創意 |

$ 315 |

財經企管 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

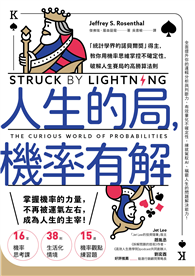

圖書名稱:麥肯錫邏輯思考術:你也能成為世界一流的問題解決專家

★解碼麥肯錫公司的看家本領,傳授頂級諮詢專家的獨門訣竅

顛覆性執行指南──麥肯錫五十八個高效工作秘訣

革命性工作方法──全球頂級諮詢公司管理精華

邏輯樹、鷹眼分析、MECE法則、AIDMA模型、SCQA分析、電梯法則、7S策略

本書彙整許多來自麥肯錫內部的真實言論和故事,其中涉及發現問題、思考問題、分析問題、解決問題、高效溝通、團隊合作、客戶心理等多方面內容,可說涵蓋工作中各方面的問題,相信能為追求高效工作的讀者提供有效協助。

作者簡介:

研究經濟學理論及行銷工作法多年,並積極實踐。

代表作為《金融學常識常備實用百科》。

TOP

章節試閱

制度讓管理更具說服力

CQA分析,幫你發現問題、設定課題

芭芭拉‧明托(Barbara Minto)女士是哈佛商學院歷史上第一位女學員,作為當時少有的投身於經濟和商務研究的女性學者,明托女士在離開哈佛之後沒有選擇華爾街,而是到麥肯錫公司當了一名顧問。

在麥肯錫的十年間,明托漸漸在工作中摸索出很多解決問題的規律,其中尤以金字塔原理(Pyramid Principle)最為知名。明托認為,對於事情本身來說,最重要的是結果,因而對於事情的思考應該以結果為導向,進行結構化、分層次的整理。

一開始,明托將金字塔原理應用在寫作上面,她發現這...

CQA分析,幫你發現問題、設定課題

芭芭拉‧明托(Barbara Minto)女士是哈佛商學院歷史上第一位女學員,作為當時少有的投身於經濟和商務研究的女性學者,明托女士在離開哈佛之後沒有選擇華爾街,而是到麥肯錫公司當了一名顧問。

在麥肯錫的十年間,明托漸漸在工作中摸索出很多解決問題的規律,其中尤以金字塔原理(Pyramid Principle)最為知名。明托認為,對於事情本身來說,最重要的是結果,因而對於事情的思考應該以結果為導向,進行結構化、分層次的整理。

一開始,明托將金字塔原理應用在寫作上面,她發現這...

»看全部

TOP

作者序

1926年,詹姆斯‧麥肯錫(James McKinsey)在美國創立了麥肯錫諮詢公司,該公司的創建開啟了現代管理諮詢的新紀元。到了20世紀30年代,麥肯錫致力於把自己的公司打造成解決企業重大管理問題的諮詢公司。他聚集全球最優秀的人才,恪守嚴格的道德準則,以最高的專業水準和最卓越的技術為客戶提供一流的服務,並不斷提高公司在行業中的地位。經過多年的發展和沉澱,現在的麥肯錫公司已經成為全球最著名的管理諮詢公司,在全球44個國家和地區開設了84間分公司或辦事處。麥肯錫目前擁有9000多名諮詢人員,分別來自78個國家,均擁有世界著名學府的...

»看全部

TOP

目錄

第一章‧發現問題與思考問題

發現問題是很重要的能力

不要被事物的表象所迷惑

保持「從零開始」

學會「批評思考」

掌握「空、雨、傘」的思考方法

用邏輯樹思考方法拆解問題

不要尋找事實去支撐你的觀點

去現場搜集最高品質的情報

確保解決方案適合你的客戶

重視成果勝過勞力付出

第二章‧解決問題的高效武器:分析

鷹眼分析,找出最佳的解決辦法

SCQA分析,幫你發現問題、設定課題

以MECE法則分析

適用於業務分析的SWOT與五力

情境分析,預想所有可能狀況

思考組織策略的7S

分析消費決策流程的AIDMA模型

SO WHAT / WHY...

發現問題是很重要的能力

不要被事物的表象所迷惑

保持「從零開始」

學會「批評思考」

掌握「空、雨、傘」的思考方法

用邏輯樹思考方法拆解問題

不要尋找事實去支撐你的觀點

去現場搜集最高品質的情報

確保解決方案適合你的客戶

重視成果勝過勞力付出

第二章‧解決問題的高效武器:分析

鷹眼分析,找出最佳的解決辦法

SCQA分析,幫你發現問題、設定課題

以MECE法則分析

適用於業務分析的SWOT與五力

情境分析,預想所有可能狀況

思考組織策略的7S

分析消費決策流程的AIDMA模型

SO WHAT / WHY...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 莊雲鵬

- 出版社: 達觀出版社 出版日期:2017-03-01 ISBN/ISSN:9789869418935

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:320頁 開數:17*23

- 類別: 中文書> 心理勵志> 成功學

|