無法照顧的傷感

紅衛兵一代正在漸漸退出歷史舞台。當各行各業出現一張張日益年輕的面孔,當各種可能與機遇漸行漸遠,紅衛兵一代清晰意識到歷史正在邀請新一代入席。學歷、文憑、外語、電腦,這些新時代的入門券,老紅衛兵一樣沒有。他們確為最倒楣的一代:該發育時吃不飽飯、該讀書時趕上文革、該戀愛時不懂愛情、該工作時下鄉了、該掙錢時下崗了。歷史對他們太不公正―「舊制度的犧牲品,新時代的處理品」,被剝奪得最澈底、嘲弄得最悲慘的一代。

上海師大知青教授楊劍龍(1952~ ):

我們這一代,童年要長身體,碰上三年自然災害,沒得吃;少年時代要讀書,碰上文革,沒得學;青年時代要進入社會,碰上下鄉,沒得路;後來要回城了,碰上知識化,沒有文憑;社會轉軌,碰上下崗;進入中年身體多病,碰上醫改,要自己掏錢;最後,快到老年了,碰上房改,沒得錢。我們這一代最倒楣,不能升學、不能就業,又吃不上大鍋飯,從下鄉走到下崗,盡趕在時代的凹陷處。

最不可思議的是一些老紅衛兵仍呼口號「青春無悔」,自封「國家功臣」。兩位老知青如此評議上山下鄉:

我覺得我們這一代人是偉大的一代。這可不是自我安慰嘛的。當時,「文革」把國家經濟搞成那樣,幾乎崩潰,我們要是不下去,兩千萬人會給城市造成多大的壓力。儘管我們受騙我們受苦,但我們支撐這國家大廈幾乎坍塌的一角,是吧?應當說,是我們這代人承受著「文革」造成的惡果。可是至今對上山下鄉一直沒有一個正確的估價。

連國家也挑不動的擔子,叫我們十幾歲孩子們瘦弱的肩膀扛住了。是我們撐住這傾斜的柱子,才避免了國家大廈的坍塌。你說,難道我們不偉大、不是功臣、不是貨真價實的國家棟梁?

知青詩人李松濤:

反思歷史,無論心緒多麼複雜,有一條始終是明確的,我從不以控訴的態度對待往昔。對於知青歲月,我則報以永恆的感激。那段時光決定了我的現在,也決定了我的將來,讓我受用畢生。

另一位知青:

整整十年農村生活,是用人生最最美好的青春年華度過的,是最有價值的十年。十年沒有虛度,十年學到了很多很多…… 如今回想起那十年,我無怨無悔,這是我一生中最充實的十年。

還有人為那些因婚戀被迫留下的「留守知青」尋找崇高:

在知青大返城的潮流中,他們能悲壯地守住自己的諾言。

「留守知青」說得最多的:

如果那些知青不返城的話,那該有多好。

「青春無悔」響徹一時,成了老知青「主旋律」。1998年版《廣闊天地備忘錄》,其中一冊《無悔年華》。這套叢書140篇文章,無一戳擊上山下鄉災難性,全停留在自我欣賞的陶醉中。這批老知青至少1998年還未意識到上山下鄉給國家造成的巨禍,最最倒楣的還是他們自己。阿Q悲劇的深廣性,再次凸顯。

那位老知青以支撐國家經濟坍塌、承受文革惡果,索要「正確估計」,自封「偉大一代」。依此邏輯,承受庚子之難、抗日戰爭的那幾代國人,難道就不是「偉大一代」?那幾代國人承受的國難遠遠大於上山下鄉吧?而且,八國聯軍、日寇犯華,那是外敵入侵,無法選擇的「外患」。上山下鄉則是國家走錯路,經濟凋敝,將下鄉當就業,完全可以避免的「人禍」。

站在荒謬的論據上,以承擔完全可以避免的苦難為壓秤法碼,要求歷史「正確估計」,只能說明這些老知青的價值迷失與邏輯錯亂。很簡單,「支撐經濟坍塌」、「承受文革惡果」這些局部附效無法遮掩文革的整體罪惡。上山下鄉在支撐國家經濟坍塌的同時,也摧毀了現代化知識化的基礎,整個國家朝著歷史理性的反向倒行。

1987年6月12日,鄧小平:

舊的那一套經過幾十年的實踐證明是不成功的。過去我們搬用別國的模式,結果阻礙了生產力的發展,在思想上導致僵化,妨礙人民和基層積極性的發揮。……中國社會從1958年到1978年二十年時間,實際上處於停滯和徘徊的狀態,國家的經濟和人民的生活沒有得到多大的發展和提高。

至少二十年「別國模式」(蘇聯)、「舊的一套」阻礙了生產力發展,方向路線性錯誤,這可是「總設計師」的權威結論。毛澤東晚年自詡「鶯歌燕舞、潺潺流水」,實則民窮國敝,中國歷史上最黑暗的時期。1976年初春,一位從上海押往青海的犯人記述:

越往西越窮困……人們都是挖洞而居,我們看到了身上一絲不掛的人。一次火車到站,站上很多要吃的,有犯人把自己帶的麵包、餅乾丟給他們,他們真像動物園裡被餵食的野獸,看了令人心酸,他們的生活竟不如犯人。

1999年,北京知青徐女士回到奮鬥十年的北大荒:

北大荒變化不大,而且比以前我感覺是破落了,我們剛一去就覺得挺淒涼。……老百姓連有線電視都沒有,安不起。我們這些「知識青年」回來以後給他們湊了十萬塊錢,給他們裝了有線電視。……我們現在都是50歲的人了,等於我們這一輩子都為這個社會主義拚命。現在(在北京),我們三口人,一間小平房,兒子19歲,上大學,我們睡吊床。

另一位北大荒知青劉先生:

當初那麼玩命建設北大荒,結果現在北大荒成這樣了,當年我們付出的那些努力好像都付之東流了似的。

這不,莫非理想大旗一招展,一切血淚、一切殘忍、一切荒唐就有了「正能量」?就能旋轉出「價值」?分泌出「意義」?「青春無悔」難道不是價值出偏?「知青情結」形成這部分老知青的認識局限,阻礙他們對上山下鄉的理性判認。只要他們還在用當年的知青眼光看待那段歷史、還在運行文革邏輯、還未走出紅色思維,紅衛兵一代的悲劇就還在繼續,沒有完,完不了。

怎能身在其中就如此弱智?如此自欺欺人?懷揣「無悔」情結,還能進行什麼反思?懷舊傷感遮蔽了這些老知青的理性,阻礙他們從歷史角度檢視「紅衛兵~上山下鄉」這場荒誕大鬧劇。

還有部分老紅衛兵要求社會重新評價紅衛兵運動,不滿將紅衛兵歸類納粹衝鋒隊,要求至少「局部肯定」:

想起文革,說老實話吧,我不後悔,我可以懺悔,但我不後悔。因為當時我們不是懷著卑鄙目的參加的,當時正經八板當革命來對待的。……一場戰爭指揮錯啦,戰士死了就不算烈士?

對這些無法釐清局部與整體的懷舊者,需要重新上課、從頭說起,從最基本的人文理念補課。知識底座的狹窄、價值邏輯的混亂、衡量尺規的倒持,這部分老紅衛兵已無力進行宏觀反思。如果武鬥死難者也是烈士,那得先承認武鬥的正當性,接著就得承認文革的正義性。否則,武鬥死難者何以成為烈士?他們可不是為了正義而死難,而是死於中央文革陰險的「挑動群眾鬥群眾」,其「烈」何在?其「義」何存?憑什麼去肯定他們的正義性?錯誤路線、荒謬運動的死難者,專用名詞只能是「炮灰」、「犧牲品」。這也是納粹、日寇不能尊為烈士的根柢,也是為什麼必須反對日本政要參拜靖國神社的核心理據。否則,憑什麼去干涉人家參拜自己的「民族英雄」?

從感情上,我理解「紅衛兵情結」、「知青情結」:短暫的青春激揚成為一生最值得留戀的瞬間,「青春無悔」只是留戀風流年華,生命中惟一可資回憶的輝煌。為什麼還要剝奪他們這點可憐的自慰?為什麼硬要戳刺他們最痛的傷口?為什麼不能寬容一點?為什麼不能……如果僅僅個人傷感個人自慰,確可放一碼。自迷自醉,既是他們的自由,也是他們的權利。但問題是他們要將「青春無悔」上升為集體符號,要求對紅衛兵運動、上山下鄉的整體價值有所肯定,從而撼動對文革的澈底否定,為上山下鄉尋找所謂歷史價值!這一步無法退,無法仁慈,無法「放一碼」。

個人犧牲無法遮掩整體荒謬,歷史無法照顧個人傷感,不可能根據當事人的眼淚改變價值判認。這也是為什麼需要國務民主化,即最大限度杜絕這種全局性荒謬,及時糾正政治領導人的各種偏誤,避免積小誤為大錯,從而避免第二次文革。當然,「60後」一代就已覺醒了。1986年,幾位江西泰和師校應屆畢業生評點紅衛兵運動:

太不可理解太恐怖了。他們真傻真蠢,怎麼就那麼固執地相信呢?老實說,現在要我們相信什麼,太難了。……紅衛兵為了雲裡霧裡的東西,毀了別人的生活,也毀了自己的生活。我們這代人絕不會這樣,在學校好好學習,走上社會好好工作、好好生活,既對得起別人,也不要虧了自己,旅遊、照相、跳舞……

初稿:2004-9-16,略增補

原載:《民主與科學》(北京)2012年第3期

| FindBook |

有 6 項符合

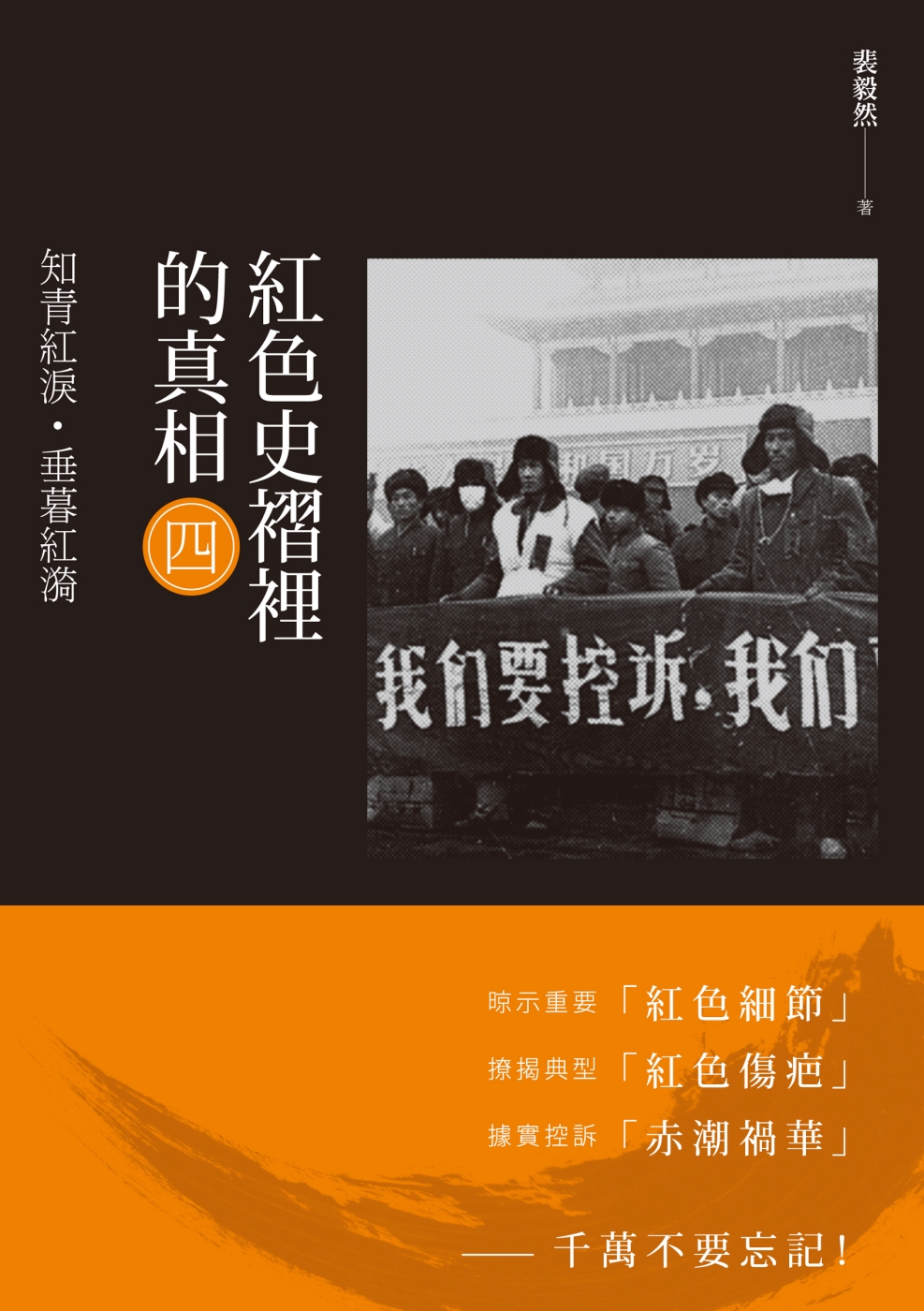

紅色史褶裡的真相(四):知青紅淚•垂暮紅漪的圖書 |

|

紅色史褶裡的真相(四):知青紅淚‧垂暮紅漪 作者:裴毅然 出版社:獨立作家 出版日期:2017-12-26 語言:繁體中文 規格:平裝 / 366頁 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 308 |

中國歷史 |

$ 387 |

中文書 |

$ 387 |

中國歷史 |

$ 396 |

社會人文 |

$ 396 |

歷史 |

電子書 |

$ 440 |

中國史地 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:紅色史褶裡的真相(四):知青紅淚•垂暮紅漪

《紅色史褶裡的真相》全部共六冊,陸續出版。皆是作者大量研讀各類國共黨史與塵封已久的資料後,所整理出來的寶貴史料。

大陸知名戲曲家與作家章詒和說:「1950~70年代的大陸,悲傷都是需要爭取的權利。」本書專門提供「紅色細節」供讀者了解這種沉重到不忍撩揭的「國家傷疤」。

叢書集結作者二十年發表的「紅色」主題,縱向展示中共滴血針腳,具體剖析紅色謬根。叢書史料經歷時間檢驗,滴珠折光,具備各項參考價值。

第四冊以知青為軸,實錄作者上山下鄉,列示「深遠歷史影響」,大部分知青生不逢時,盡落在時代凹陷處,窮愁一生。無論自覺不自覺,知青一代都無法掙脫歷史局限──攜紅色以一生,殉文革而長終,多少惆悵煙雨中。

麵包、情戀、革命、內訌、死亡、冤屈……斑斑紅跡,紅事墜繫紅根,紅冤栓連紅謬,紅色醜陋真正「少年不宜」。

作者簡介:

1954年出生於杭州

1970年底上山下鄉於大興安嶺

1982年黑龍江大學中文系文學學士

1994年杭州大學中文系文學碩士

2000年復旦大學中文系文學博士

上海財經大學人文學院教授

2017年旅美

章節試閱

無法照顧的傷感

紅衛兵一代正在漸漸退出歷史舞台。當各行各業出現一張張日益年輕的面孔,當各種可能與機遇漸行漸遠,紅衛兵一代清晰意識到歷史正在邀請新一代入席。學歷、文憑、外語、電腦,這些新時代的入門券,老紅衛兵一樣沒有。他們確為最倒楣的一代:該發育時吃不飽飯、該讀書時趕上文革、該戀愛時不懂愛情、該工作時下鄉了、該掙錢時下崗了。歷史對他們太不公正―「舊制度的犧牲品,新時代的處理品」,被剝奪得最澈底、嘲弄得最悲慘的一代。

上海師大知青教授楊劍龍(1952~ ):

我們這一代,童年要長身體,碰上三年自然災害,沒得...

紅衛兵一代正在漸漸退出歷史舞台。當各行各業出現一張張日益年輕的面孔,當各種可能與機遇漸行漸遠,紅衛兵一代清晰意識到歷史正在邀請新一代入席。學歷、文憑、外語、電腦,這些新時代的入門券,老紅衛兵一樣沒有。他們確為最倒楣的一代:該發育時吃不飽飯、該讀書時趕上文革、該戀愛時不懂愛情、該工作時下鄉了、該掙錢時下崗了。歷史對他們太不公正―「舊制度的犧牲品,新時代的處理品」,被剝奪得最澈底、嘲弄得最悲慘的一代。

上海師大知青教授楊劍龍(1952~ ):

我們這一代,童年要長身體,碰上三年自然災害,沒得...

顯示全部內容

作者序

誰願虛度一生?走過價值低微或無價值甚至反價值的一生?出生1945~1960年的知青一代,被毛澤東忽悠為「早上八九點鐘的太陽」―似乎生當其時,趕上好時代,必能成就一番大事業。如今,知青一代歲近遲暮,精華已盡,發現一生盡落在時代凹陷處―叫一聲知青真沉重!

本集以知青為軸,實錄筆者上山下鄉,列示「深遠歷史影響」,多陳事實,少發議論。

筆者「上山」大興安嶺八年(1970~1978),顧城〈一代人〉簡括知青一代宿命―

黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用它尋找光明。

羅瑞卿之子羅宇(1944~ ),文革蹲獄近五年,才明白「告訴你什麼就是什麼...

本集以知青為軸,實錄筆者上山下鄉,列示「深遠歷史影響」,多陳事實,少發議論。

筆者「上山」大興安嶺八年(1970~1978),顧城〈一代人〉簡括知青一代宿命―

黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用它尋找光明。

羅瑞卿之子羅宇(1944~ ),文革蹲獄近五年,才明白「告訴你什麼就是什麼...

顯示全部內容

目錄

第七輯 知青紅淚

風雪興安嶺

重回興安嶺

老知青回嶺說真話

與杭州市委書記的知青緣

我的自學路

我的復旦路

我的「作協」路

我與圍棋

集郵與求學

從八十年代文學走來

明白人生已半生

我與《開放》

我承受的「六‧四」

與錢理群先生通信

戀愛政審

懷念楊麗坤

小鄧打敗老鄧─鄧麗君撬動大陸意識形態

「知青學」集大成專著─《失落的一代》

歷史凹陷處的知青一代

無法照顧的傷感

第八輯 垂暮紅漪

「疆青」,還在為上山下鄉埋單

血淚「疆青」五十年

重慶「唱紅打青」─丁惠民三進宮

老知...

風雪興安嶺

重回興安嶺

老知青回嶺說真話

與杭州市委書記的知青緣

我的自學路

我的復旦路

我的「作協」路

我與圍棋

集郵與求學

從八十年代文學走來

明白人生已半生

我與《開放》

我承受的「六‧四」

與錢理群先生通信

戀愛政審

懷念楊麗坤

小鄧打敗老鄧─鄧麗君撬動大陸意識形態

「知青學」集大成專著─《失落的一代》

歷史凹陷處的知青一代

無法照顧的傷感

第八輯 垂暮紅漪

「疆青」,還在為上山下鄉埋單

血淚「疆青」五十年

重慶「唱紅打青」─丁惠民三進宮

老知...

顯示全部內容

|