| FindBook |

有 10 項符合

北與南的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

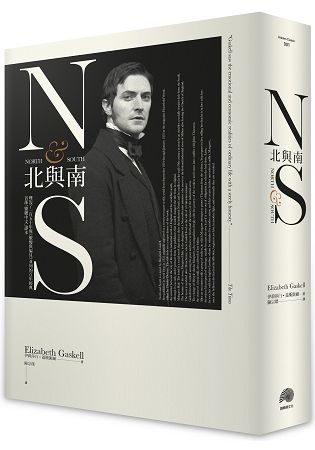

2004年11月,古典劇集「北與南」在英國BBC首播。原先,這部戲並不被看好,沒有宣傳,而媒體也視若無睹。沒想到,播出幾個鐘頭後,BBC的網頁討論區突然湧進排山倒海的觀眾點閱查詢,導致電腦系統癱瘓,電視台迫於無奈只好關閉網站。這是BBC創立以來史無前例的事件。

於是,一部掀起狂熱流行的電視劇,無意間讓一部埋沒了150年的文學經典重現人世。

瑪格麗特在英國南部的田園小鎮出生長大,父親是基層牧師。她曾經在倫敦受過高等教育,能彈琴,會畫畫,文學素養深厚。高挑亮麗的她,原本可以躋身上流社會,成為名門公子競逐的天之驕子,然而,她個性獨立,有主見,有思考判斷力,對裝腔作勢的上流社會向無好感,不屑成為豪門世家的花瓶寵物。她內心深深依戀的,是南部老家那翠綠的森林,還有住在森林裏那些純樸窮苦的工人和農夫。她從小就跟著父親照顧他們,幫他們帶孩子,照顧生病的老人。在她心目中,他們就像自己的家人。

那是一個巨變的時代,正直的父親無法忍受變質的教會,於是就辭去神職,帶著家人搬到北方的工業城米爾頓,以私人教學維生。當時,勞資對立情勢嚴峻,棉織工人醞釀罷工,流血衝突一觸即發。一向同情工人的瑪格麗特偶然結識了工會領袖的女兒,不久就和那一家人成為朋友,而同時,一位年輕的棉織工廠老闆桑頓成為她父親的學生,研習古典哲學。他是一位刻苦出身、白手起家的企業家,早年因父親驟逝,為了扛起家計而大學中途輟學,如今事業有成,終於有機會重拾書本,尋回早年被迫中斷的求知熱忱。他有良知、對經營事業有獨到見解,不願像其他老闆一樣剝削工人,然而,他個性剛烈,面對工人的激烈罷工,卻又無論如何不願低頭……

一開始,同情工人的瑪格麗特對他懷有強烈敵意,但後來,當她漸漸明白他的為人之後,她內心開始陷入掙扎。一邊是親如家人的工會領袖,一邊是她欣賞的年輕老闆,她該如何面對……

1854年出版的《北與南》,總是被形容為「工業革命版的《傲慢與偏見》」。事實上,《北與南》確實和《傲慢與偏見》一樣,也是一個極其浪漫動人的愛情故事,但截然不同的是,《北與南》的愛情只是表面,作者真正的關懷,是呈現一個充滿階級矛盾和勞資對立的鉅變的時代,並且尋找答案。

一百五十年後,我們在這本小說裡看到的,竟然是一種怵目驚心的「現代」。就像一面鏡子,我們在裡面看到了我們的時代,看到同樣的對立與衝突,看到和你我一樣在經濟困境中掙扎的人,最後,在寬容中看到了生命困境的救贖。

作者簡介

伊莉莎白‧蓋斯凱爾 Elizabeth Gaskell

那個年代,是《傲慢與偏見》《簡愛》《咆哮山莊》風起雲湧的年代,然而,相對於聲名不朽的珍奧斯汀和白朗特姐妹,那個年代還有一位同樣偉大卻被忽略了一百五十年的女性作家,一個文學史上陌生的名字──蓋斯凱爾夫人。

本名伊莉莎白‧史蒂文生,1810年生於英國倫敦。年少時,由於母親父親相繼過世,她輾轉寄住親戚群中,其中有一位是改革教派的威廉牧師,他那入世而充滿人道關懷的思想深深影響了伊莉莎白的一生,引導中產階級出身的她走入貧困艱苦的勞工階層世界。後來,1832年,她嫁給了同為改革教派的蓋斯凱爾牧師。

身為改革派基層牧師的妻子、六個孩子的母親,除了在主日學校教書,還要為教會的慈善工作終日奔波。為了接濟貧民區那難以數計的貧苦家庭,伊莉莎白生活的忙碌已經達到疲於奔命的程度,很難想像後來她還能成為英國文學史上的偉大作家。

1846年,小兒子不幸夭折,她忽然開始寫出數量驚人的長短篇小說。1848年,她匿名出版了第一部長篇小說《瑪莉巴登》,立刻受到大文豪狄更斯的激賞,驚為天才,力邀她為自己的文學雜誌寫稿。她還因此結識了《簡愛》的夏綠蒂白朗特,兩人成為終生摯友。

1855年,她出版了足以和《傲慢與偏見》千古輝映的《北與南》。

譯者簡介

陳宗琛

曾譯《憤怒的葡萄》《奇風歲月》《羊毛記》《妳一生的預言》等作品。現為鸚鵡螺文化負責人。

| |||

|

|