「身為明白自己大限已至的人,我想不出更好的退場方式,

我同樣不懂,為何這種尊嚴、人道的死法會是違法的。」

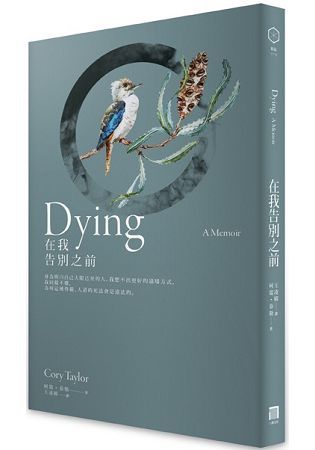

柯瑞.泰勒是澳洲知名作家,六十歲時,擴散到腦中的黑色素瘤使得她的生命逐漸走向衰亡,治癒無望。柯瑞被一股強大的創作靈感驅動,以幾個禮拜的時間記錄下自己因「垂死」而體會到的真實、深切的感悟,進而完成這部動人之作。

面對死亡恐懼的誠實反思

在生命倒數時刻,她記敘自己對於死亡的糾結情緒,回想父母親的生命與逝去,反思自己那終點突如其來的人生與意義。在生命最後階段的柯瑞,細細闡述自己想握有死亡取決權,能決定如何告別摯愛,帶著尊嚴離世的原因,也詰問在現代的醫病關係和社會文化中,對於「人皆有一死」的避談態度,是否忽視了患者和臨終者在心底深處最根本的溫暖需求。

直視死亡,從而得到釋然的力量

柯瑞以平靜、釋然,甚至幽默的態度,寫下自己在面對大限將至前的脆弱與力量,憤怒和接受,同時映照出西方和東方文化對於生死的思索。這是深思垂死狀態的感人書寫,更是一部以平靜和智慧的姿態向生命致敬的作品。它是關於死亡的導引,更是對於生命的指南。

作者簡介:

柯瑞.泰勒 Cory Taylor

澳洲劇作家,亦從事童書及小說創作。她的首部小說《我和布克先生》(Me and Mr. Booker),曾獲不列顛國協作家亞太地區獎項(Commonwealth Writers' Prize);其第二部小說《我美麗的敵人》(My Beautiful Enemy),則入圍澳洲極負盛名的文學獎《富蘭克林獎》(Miles Franklin Award)決選。柯瑞・泰勒在二○一六年七月於本書出版後病逝。

譯者簡介:

王凌緯

清大化工碩士肄,台北藝術大學音樂碩士鍵盤組畢,現任雜誌編輯,兼差其他很多事情。不斷在人生道路上迷失,不斷心碎。興趣為精神分析、現代音樂、電音、氣味、憶往與傷逝。一把年紀了還想學集合論,好好當個反後現代主義者。

各界推薦

名人推薦:

•「正因柯瑞・泰勒的平靜與真摯,才讓本書質地如此獨特。」——英國《衛報》The Guardian

•「書中優美地記錄下己身對於死亡的深沉冥思。這部人生遺言,是作者在深思而獲啟發後留予人世的禮物。」——《出版人週刊》Publishers Weekly

•「對於生死與無常,柯瑞・泰勒充滿智性的回應令人欽佩。這部臨終之作描繪精準、情感動人。你我都應希望當自己的人生將盡之際,回憶和態度猶能如此明晰、堅定。」——作家 朱利安・拔恩斯Julian Barnes

•「直視自己的臨終需要極大勇氣,而要如同本書將之寫下,更需一顆釋然的清澄之心。本書是寫給所有世人的贈禮,無畏帶領你我走過幽暗死蔭、直至終點。我們都需要這樣的書,一本關於死亡的導引,同時,也是對於生命的指南。」——《澳洲書評》Australian Book Review

名人推薦:•「正因柯瑞・泰勒的平靜與真摯,才讓本書質地如此獨特。」——英國《衛報》The Guardian

•「書中優美地記錄下己身對於死亡的深沉冥思。這部人生遺言,是作者在深思而獲啟發後留予人世的禮物。」——《出版人週刊》Publishers Weekly

•「對於生死與無常,柯瑞・泰勒充滿智性的回應令人欽佩。這部臨終之作描繪精準、情感動人。你我都應希望當自己的人生將盡之際,回憶和態度猶能如此明晰、堅定。」——作家 朱利安・拔恩斯Julian Barnes

•「直視自己的臨終需要極大勇氣,而要如同本書將之寫下,更需一顆釋然的清澄之心。本書...

章節試閱

【試閱 一】

大約兩年前,我透過網路從中國買到一份安樂死藥物。你可以這麼入手,或者你也可以到墨西哥還是秘魯旅行,然後從某個獸醫櫃台那兒買到。很顯然,只消開口說你想讓一隻重病的馬兒好走,你要多少他們都會賣給你。接著,你要麼就在自己位於利馬(Lima)的飯店房內把藥一飲而盡,讓你的遺族去處理那些把你的皮囊運返家鄉的小細節;要麼就把它挾藏在行李當中,偷渡回國,留待日後使用。我無意馬上使用這藥物,而且無法勝任前往南美的長途旅程,所以我採取了中國方案。

我的中國仙丹以粉末劑型送達。我把它保存在真空密封袋裡,放在一個安全隱密的地方,連同一封一年多前寫下的自殺遺書擺在一起,這遺書就寫於我準備接受腦部手術的前幾天。我大腦裡控制右側肢體活動的部位長了黑色素瘤,無法根治,也不能保證手術後不會復發。當時我身上別處也有黑色素瘤堆積:在我的右肺裡,在我右臂皮膚下方,有顆大的就長在我肝臟正下方,另外一顆則壓在我的尿道上,使得我得在二○一一年接受塑膠支架植入手術,好讓右腎維持運作。

我在二○○五年首度被診斷出罹患第四期黑色素瘤,就在我五十歲生日之前、在我右膝後方一顆痣的切片檢查結果出爐為陽性之後。從那時起,我的惡疾進展慢得寬宏大量。腫瘤三年後才出現在我的骨盆腔淋巴結裡,之後又再花上幾年才開始散佈到我身體其他部位。我接受過兩輪手術,術後康復狀況都相當良好,之間也沒受到任何耗弱身心的症狀折磨。 那段日子裡,我想方設法將自己的病況對親近摯友以外的人保密。只有我的丈夫,真(Shin),知道這件事的來龍去脈,因為他始終陪著我進行例行掃描與專科約診。但我對兩個十來歲的兒子隱瞞了細節,試著──我猜想──保護他們免受折磨,因為那是我身為母親的職責。後來,就在二○一四年十二月下旬,一陣癲癇讓我短暫陷入嬰兒般的無助狀態,這時紙就再也包不住火了。

於是,我們在布里斯本市中心的家裡召集了家庭會議:真、我們的小兒子丹(Dan)、他的女友琳達(Linda);我們的大兒子奈特(Nat)與他的妻子麻子(Asako)拋下手頭所有事情,從住了兩年的京都直接飛回澳洲。隨後幾天,我帶著他們從頭到尾順過一遍最壞的狀況一旦發生時,他們就得經手的所有文件:我的遺囑、他們的代理授權書、我的銀行帳戶、稅務、退休金。這個舉動讓我覺得自己正在重整家庭秩序,也讓他們覺得自己還派得上用場。我還表明了自己對安樂死藥物的興趣,一邊言詞閃爍地透露:它們就在我的聖誕禮物清單上喔。我稱那是我的「瑪莉蓮夢露禮盒」。(註:瑪莉蓮夢露在住處被發現死於混合安眠藥過量)

「如果這禮物對她來說夠好,那麼對我來說也夠,」我說。「就算我永遠不會用到,光是知道藥就在那兒,就能為我帶來一點點的掌控感。」

從他們並未反駁看來,我想他們都明白。

我把自殺遺書寫成一份道歉啟事。「我很抱歉,」我寫道。「請原諒我,但如果我從麻醉醒來後發現自己嚴重殘疾、不良於行,生活起居得完全仰賴他人,那我寧可結束自己的生命。」我也重複了早就對他們耳提面命過上百次的話:我有多麼愛他們,而他們又曾帶給我何等喜悅。「謝謝你們,」我對他們說。「我走後,對我說說話,我都會聽著。」我不太確定這句話是不是真的,但這已是我能理解最玄虛的事,而這句話在當時確實也產生了某種意義——有鑑於我已是從逝者的視角寫信給生者了。

故事一如後來發生的那樣,我捱過了手術,雖然未能全身而退,毛病卻也不算太嚴重。我大腦裡的腫瘤成功地移除掉。我的右腳肌力無法完全恢復,從此只得跛著,不過身體右半邊的其他部份已能正常運動。而且,手術過後一年,我還在這裡撐著。然而我的處境依舊相當危急。黑色素瘤無藥可治。有好些療效各異的新藥正進行人體實測,我參與過三種藥物試驗,但我無法確切指出當中究竟有沒有哪一種確實延緩了我的症狀惡化。我只知道,不論腫瘤科醫師如何傾盡全力,我終將耗盡所有治療選項。從那時起,我確信自己正走向人生盡頭。我不知道自己會在何時,或者準確而言,如何死去,但我知道,那距離我六十歲生日之後不會太久。

隨著我的健康狀況穩定地土崩瓦解,我開始前所未有地專注於自殺問題。我終究——對我來說,其實一開始就如此——為了取得門路而踏進牴觸法律的境地,面臨遭起訴的風險。我的私房珍藏日日夜夜呼喚著我,有如一位不倫戀人。讓我帶你遠離這一切吧,它對我悄聲耳語。這仙丹能在我一個句子還沒說完之前,就長驅直入腦部的睡眠中樞。還有什麼比一口吞下致命劑量,自此一睡不醒還來得輕鬆容易的呢?當然,我想這比替代方案理想得多;難道要我不乾不脆、慘不忍睹地死去嗎?

然而我卻遲疑了。因為這個看似最明快的解決方案,其實才是最不可行的。首先,如果採行這樣的方案,會發生以下情況:在澳洲現行法律下,我得獨自服用我的仙丹,以免把其他人捲進我的死亡當中。儘管自殺不是法定罪名,但協助他人自殺卻是非法的,還得吃上很長一段時間的牢飯。再者,若我遂行自殺,必然會為他人帶來情緒上的不良影響——哪怕我是死在某家飯店的某個房間裡,或是魂斷某條人跡罕至的林間小徑上;我自問,我是否真的有權對那些不幸發現我遺體的飯店清潔工或踏青客造成心靈創傷。對我而言,最首要的考量,還是真與孩子們對我自我了斷所可能產生的情緒反應;儘管我已盡力試著讓他們對這種可能性做好心理準備,但我知道,現實依然會撼搖他們的臟腑、讓他們震顫。我也擔心,舉例來說,我的死亡證明上的死因一欄將會填上「自殺」兩字,連帶而來的是這詞彙在今日可能蘊含的各種意義:內心憂煩、絕望、脆弱、以及一抹揮之不去的犯罪氣息——這些都與日本的切腹傳統、或是任何為了榮譽的自我了結天差地遠。後人會忘記癌症才是殺死我的元兇,也會忘記從任何公平的評估看來,我都沒有發瘋的事實。

面對眼前的所有阻礙,我盡我所能,鼓起足夠的勇氣去思索慘淡無光的未來。我很幸運地找到一位優秀的安寧照護專家,以及一位萬中選一的居家看護,同時還有親人朋友為伴;我已坐擁那麼多我所能奢望的支援。然而,假使我透露出自我了結的意圖,這些支援當中卻沒有任何人能合法地給予我援助。我必須絕對地獨自了斷。澳洲不像比利時或荷蘭之類的國家,這裡的法律一直禁止對和我身陷相同境況的人進行任何形式的協助臨終(assisted dying)。這不禁讓我想問為什麼。我想問,法律是否反映了此地的醫療專業人員,對於將控制臨終過程的責任讓渡到病人手中所產生的反感;我也想問,這種反感是否源自一種醫學專業中普遍的信念,也就是認為病患死亡就代表一種失敗;我還想問,這種信念是否早已滲進更寬廣的世界當中,體現為大眾對死亡這個話題本身的反感,好像「人皆有死」這個赤裸的事實,能夠就此完全禁絕於我們的意識之外。

當然,這世上不會還有比這更白費的功夫;因為,癌症若是教你明白了什麼,那就是你我都正列隊死去,時時刻刻皆然。只要走進任何一間大醫院的腫瘤科,坐進擁擠的候診間內,圍繞在你四周的全都是正在死去的人。你在街上看到大部份人,但你從不知道,然而在這裡,他們一字排開,等待最新的掃描結果揭曉,看看自己這個月是否又再次擊退了多舛的命運。如果你還不習慣的話,這會是一幅令人震驚的景象。而我對於此情此景的準備,就跟任何人可能的那樣不足。我簡直就像從一個虛構世界誤闖入現實當中。

這就是我動筆寫下這本書的原因。事情沒有發展成它們該有的樣子。對我們多數人而言,死亡成了不可言說之物、一片龐然的緘靜。但這對正在死去之人毫無幫助——他們此時很可能比此生過往任何時刻更感孤獨。起碼我現在的感覺就是如此。

【試閱 二】

不,我不信來生。塵歸塵、土歸土,這句話為我概略總結了這一題。我們從空無中來,死時又復歸空無。一劃粗筆始於起點,而後沿著圓弧大筆一掃,最終返回起點,這是日本書法家獨鍾的一種圓的意義。在我開端之處即是我的結局,艾略特說,舊火化作灰燼,灰燼化作泥土/儼然已是血肉、皮毛與糞便/人與獸的骨骸,麥秸與草葉。當我在學校初讀《四首四重奏》時,那簡直就像啟示錄。這個世界只能是詩人描述的這樣,不可能另作他想——一個美與腐敗共存、時常難以分辨彼此的世界。

當那位偶爾來探訪我的女尼問我是否相信來生時,我說,我想我們頂多會被識者多記得一段時間罷了;當這些朋友跟親族都逝去,我們也就被遺忘。我向她提起日本瓷器城鎮有田的墓園,我丈夫跟我在當地買了間房子。官方表示有田的發跡時間可回溯四百年前,但據推測,早在陶工到來之前,這裡就有農民住居。這座城市在全盛期過後,如今收容的死者遠比活著的居民還多,因此,無論你在狹窄蜿蜒的有田市內街巷選哪條路走,很快都會碰上一座擠滿密密麻麻碑石的墓園。要判斷這些逝者當中誰還被記得相當容易,因為有些碑石保存得相當美麗,經常有人來訪。要判斷哪些亡者已被完全遺忘同樣簡單;它們的碑石碎裂,墳上蔓草叢生。你甚至會在某些角落看到胡亂堆疊的碑石,被無禮地擠到邊緣,以便騰出空間給後到的死者。

我繼續對女尼說著。那時還是個畫家的真決定搬到有田生活,因為比起在紙張或帆布這種容易腐朽的材質上作畫,他更喜歡畫在瓷器上的構想。在你放眼所及,有田到處都有遭亂丟一地的陶瓷碎片。你在燒窯舊址旁能撿到一些藍白雙色的杯、盤,以及茶壺碎片。流經這座城市的河川,河底層層堆積著棄置的碎瓷片、在燒製時裂開、或是有其他不盡理想之處的壺。它們就這麼被丟出工坊窗外,沒入河中。真喜歡想像,四百年後,某個好奇的旅人會挖出他的作品碎片,小心收藏,就像他也喜歡挖掘、收藏前人繪製的作品碎片那樣。如此一來,真說,他就達到了某種不朽。我說我對自己的作品也有同樣的感覺。我喜歡想像在我去世許久後,某個地方的某個人也許會在這世上最後一座圖書館或數位典藏當中讀到我的書或散文,被我的文字扣動某條心弦。

女尼保持禮貌地傾聽我的來生理論,但我看得出來她並不同意。我感覺得到,對她來說,事情才沒有我描述的這麼單純。我無意裝作好像理解她的信仰系統,但我猜這個系統預設此世之外還有一個彼岸存在。不然,當她描述精魄離開肉身遁入「空無」時,她指的還能是什麼呢?這就是宗教對我而言晦澀難解的所在;不然也可能只是因為語言不足以描述不可描述之物。

我比較著迷於人用來欺瞞死亡的尋常手段。那可能像是藉由身後之物喚起感受的力量,或存在一種詞語的形式、一次回眸、一種笑聲當中。有個晚上,我跟一群老朋友共進晚餐。他們在我母親心神安在、尚未病入膏肓時就來看過她好多次。某個太太緊緊盯著我瞧了一會兒。

「你越來越像她了,」她說。

有那麼一瞬間,我覺得母親好像坐進我們席間,好像我們一起在桌前,想像出她的現身到來。就只是那麼一瞬間。我無法想像任何不是由這種短暫而偶然的拜訪構成的來生——這些無中生有、不請自來的回憶,復又消散融入遺忘之境。

【試閱 三】

基於一段童年早期回憶,攝影師杉本博司解釋了他對海的著迷。他當時跟父母一起搭火車旅行。火車軌道緊貼著海岸線,駛入一連串短短的隧道——亮、暗、亮、暗、亮、暗——之後,火車出洞,整片明亮的海霎時在他面前逕直朝遠方的水平線伸展過去。在那個瞬間,他聲稱,自己進入了意識。這是我、此地、此刻,看著這些——海、天空、太陽。

自從聽過這故事之後,我就嘗試想回憶起自己進入意識的那瞬間。那並不是我最早的那段回憶——一段在泥巴裡玩耍,毫不重要的回憶——而是我看著一隻笑翠鳥從樹枝上俯衝飛下,用喙刺穿一隻石龍子,將牠囫圇吞下。這就是把我從無意識之中拉出來的瞬間。在此處的就是我,我想著,在那裡的就是你,而那隻石龍子原本所在的地方現在則空無一物。杉本也聲稱,在他意識到自己的存在之後,緊接而來的,是他體驗到一種預見,預見自己終將一死。而我準備相信他,因為我也這麼體驗到了。那隻石龍子的消失已說明了一切。事物活著,直到他們死去。意識會開始,然後結束。

直到現在,我才開始探索意識會如何結束。當然,我的意見僅能代表自己,每個人都是不同的。不過,緩慢死去,一如我目前的狀況,感覺就像是正從意識重新隱沒到先前的無有記憶當中。這種隱沒是由身體主導的,我的身體越來越虛弱,要求的燃料越來越少,而所需的休息越來越多,直到每趟往返浴室的路程就是你在一天當中唯一能掌握的遠遊為止。我不再震驚於自己的羸弱了。我的身體是一隻正在死去的動物。牠醜陋、扭曲變形,是一團若是可以、我隨時都想卸下的包袱。但身體對於死去自有其一套排程與方式,而當中沒有任何環節是我能了解的。

我只知道,我的世界已經縮減到只有兩個房間的大小之內:臥室跟客廳,我所有的時間全耗在這兩處。我在臥室睡覺、在客廳閱讀、看電視。現在的我十足像個嬰兒,跟嬰兒一樣仰賴他人。我丈夫包辦採買、煮食、打點所有雜務,兒子們則幫忙開車、銀行往來與其他家計;這些都是我還健康時在做的任務。在他們工作的同時,我到處躺著,作夢。我感覺自己最和嬰兒狀態最接近的一刻,是每天清晨聽到窗外的鳥囀那時。那叫聲把我拉回過去看到那隻笑翠鳥的當下,帶我複習關於死亡的第一課。隨著我越清醒,就越渴望回到浮現出「我」的那個無知狀態裡去。

那隻笑翠鳥屬於我記憶中的第一座花園,在一座尤佳利樹林旁邊。那間房子位在開墾區內,但屋前屋後長了幾顆高聳的橡膠樹,所以對我來說,我們就像是住在森林當中,而非與森林分隔開來。而森林也宛若進到屋內,因為每個房間都充滿森林的氣味與聲響;也因為我把森林帶進自己的遊戲裡頭,連睡覺都夢著森林。

當只剩我自己的時候,我會在那些大樹的遮蔭下玩耍,拿樹枝在樹根附近到處戳弄,翻找蟬蛻,把樹枝捅進樹幹分泌出的大團金色樹液裡,觀察樹幹上的螞蟻大軍往更高的樹梢爬。我還撕下粗糙樹皮,為鼠婦和蝸牛蓋房子。當我哥跟我姊也在家時,我會跟他們一起進入未墾地追著狗玩。我把那隻狗視為人類,跟我一模一樣的人類,我想著;我們擁有一樣的感覺,唯一差別就是我會覺得冷而需要穿衣服。我深深著迷於牠那雙跟我一樣的眼睛,顏色和我相同的舌頭,以及岔生出腳趾的四隻腳掌。我喜歡看著牠睡覺時胸部的起伏。

【試閱 一】

大約兩年前,我透過網路從中國買到一份安樂死藥物。你可以這麼入手,或者你也可以到墨西哥還是秘魯旅行,然後從某個獸醫櫃台那兒買到。很顯然,只消開口說你想讓一隻重病的馬兒好走,你要多少他們都會賣給你。接著,你要麼就在自己位於利馬(Lima)的飯店房內把藥一飲而盡,讓你的遺族去處理那些把你的皮囊運返家鄉的小細節;要麼就把它挾藏在行李當中,偷渡回國,留待日後使用。我無意馬上使用這藥物,而且無法勝任前往南美的長途旅程,所以我採取了中國方案。

我的中國仙丹以粉末劑型送達。我把它保存在真空密封袋裡,放在...