戰爭博物館

我們這一代,每個人都有一座屬於自己的戰爭博物館。

一燈混茫

那張照片是我最初的記憶。―不是照片本身或拍攝的過程;如果沒看見它的話,我不會知道曾有過這樣一張照片。我記得的,是拍完這張照片之後所發生的事。

當時我才兩歲多一點,正確來說是二十七個月大。這麼點大的小孩通常還不會記得什麼,除非是十分重大的事件、影響深遠的變故。在我的場合,重大而影響深遠的,是一場慘烈到足以寫進歷史的戰役。

那是一九六八年,歲次戊申。直到很久以後,我們仍然記得這一年的干支:它成了一個代號,像後來讀歷史讀到的甲午戰爭、戊戌變法、辛亥革命;說起戊申年,我們說的就是一九六八年的這一場激戰。

黑白照片中的我,坐在沙發上,手提一串鞭炮。照片上沒有日期,但可以肯定是大年初一。因為那一年的新年,能放鞭炮的就只有初一,也只有那天我們才有閒情拍照,過了那一天,響徹街頭的不再是歡樂的鞭炮,而是不祥的槍聲。

大年初二,潛伏在西貢的游擊隊在市內發動攻勢,―這也算是攻其不備吧?傳統上,交戰雙方總會在農曆新年的幾天暫時停火,過完年之後才重新開戰,但這一年,在春節期間放鬆戒備的南越政府終於認識到:北緯十七度彼端的敵人,根本就視這些傳統禮節如無物。他們的戰爭,是不放年假的。

短短幾天之內,整個首都成為戰場,打得天昏地黑,分別只在於哪一區的戰況比較激烈。我們住的地方相對來說是平靜的,雖然也有荷槍實彈的士兵在我們家天台上駐守。據大人說,士兵們紀律良好,出入安靜,從不擾民。我並不記得那些,我也不記得當時的氣氛如何凝重、大人如何手足無措或處變不驚、不記得家裏的狗去了哪裏……。

我記得的,其實是極其短暫的一幕。時間是晚上,外面都已戒嚴了,從二樓的窗口望出去,燈火管制之下四周一片漆黑,然後天上忽然出現一顆照明彈,―當然是從地面射上去的,但我當時的感覺是它突然出現在天上,紅通通地猝然照亮窗框圍住的那一小方夜空,跟著就緩緩地落下來,過不久又有另一顆照明彈出現,再度照亮那一小方夜空……。

有關生平第一次目擊的大規模戰役,我記得的就這麼多。我甚至不記得背景必定會有的密集槍聲、爆炸聲,短短的一段記憶像一卷舊片子,因為年久磨損而失去了原來的配音,只剩下一點一點紅通通的光,從天上慢慢落下來。

很多年後,讀到龔自珍的句子:

猛憶兒時心力異,一燈紅接混茫前。

我馬上想起我二十七個月大時見過的照明彈,一盞紅紅的燈從混茫前照過來,告訴我:記憶,從這裏開始。

於是我張開眼睛,在此後的七八年間,看著世界慢慢地、一步一步地趨向毀滅。

| FindBook |

有 5 項符合

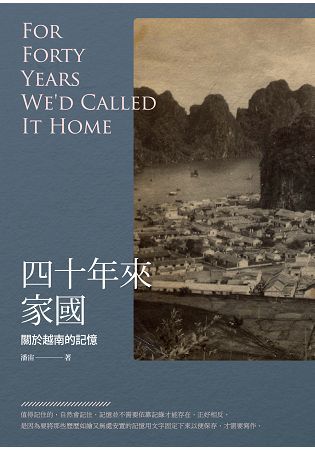

四十年來家國:關於越南的記憶的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 198 |

武俠/歷史小說 |

$ 225 |

文學作品 |

$ 237 |

中文書 |

$ 238 |

現代散文 |

$ 270 |

小說/文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:四十年來家國:關於越南的記憶

值得記住的,自然會記住,記憶並不需要依靠記錄才能存在,正好相反,是因為要將那些歷歷如繪又無處安置的記憶用文字固定下來以便保存,才需要寫作。

加拿大華裔作家潘宙,真誠面對記憶的書寫,既寫下了自己與家族的故事,也寫下了那個時代越南華人的故事。

1950年,父母親在北越下龍灣畔的小鎮康海結婚;1990年,家庭最後的成員離開越南。

四十年間,歷經兩場戰爭、兩場大遷徙,一場比一場慘烈,一場比一場驚心動魄。

本書四十二篇散文,以不同角度憶述作者成長的環境,讀過的書、看過的電影、念過的學校、吃過的零食、用過的文具、乘過的車、走過的街道、認識過的人、見過的風景……,從戰時的繁華如夢,到戰後的破落蕭條,是個人的經歷,也是越南華人遭遇的縮影。

作者簡介:

潘宙,1965年出生於越南堤岸,祖籍廣西防城。中學畢業後,1987年赴加拿大,定居多倫多並開始寫作。已出版小說集《烽火越南》及《船上的人》

TOP

章節試閱

戰爭博物館

我們這一代,每個人都有一座屬於自己的戰爭博物館。

一燈混茫

那張照片是我最初的記憶。―不是照片本身或拍攝的過程;如果沒看見它的話,我不會知道曾有過這樣一張照片。我記得的,是拍完這張照片之後所發生的事。

當時我才兩歲多一點,正確來說是二十七個月大。這麼點大的小孩通常還不會記得什麼,除非是十分重大的事件、影響深遠的變故。在我的場合,重大而影響深遠的,是一場慘烈到足以寫進歷史的戰役。

那是一九六八年,歲次戊申。直到很久以後,我們仍然記得這一年的干支:它成了一個代號,像後來讀歷史讀到的甲午戰爭...

我們這一代,每個人都有一座屬於自己的戰爭博物館。

一燈混茫

那張照片是我最初的記憶。―不是照片本身或拍攝的過程;如果沒看見它的話,我不會知道曾有過這樣一張照片。我記得的,是拍完這張照片之後所發生的事。

當時我才兩歲多一點,正確來說是二十七個月大。這麼點大的小孩通常還不會記得什麼,除非是十分重大的事件、影響深遠的變故。在我的場合,重大而影響深遠的,是一場慘烈到足以寫進歷史的戰役。

那是一九六八年,歲次戊申。直到很久以後,我們仍然記得這一年的干支:它成了一個代號,像後來讀歷史讀到的甲午戰爭...

»看全部

TOP

作者序

一九五○年一月,我父母親在北越下龍灣畔的小鎮康海結婚。一九九○年一月,我家最後的成員離開越南。這四十年間,我們和整個越南的人一起經歷了兩場戰爭、兩場大遷徙,一場比一場慘烈,一場比一場驚心動魄。如果可以選擇的話,沒有人會願意在這樣一個國家度過這樣的四十年。

我們當然也不願意,戰時在大城市,情況還不算太壞,可以將就著過,但戰後卻是另一番光景,所以當戰爭一結束,父親就開始籌畫偷渡了。終戰後整整一年,我們丟下堤岸的房子和三隻狗,去到沿海的小漁村,準備下船。之所以選擇這個日子,是希望革命政府在大事慶祝勝利...

我們當然也不願意,戰時在大城市,情況還不算太壞,可以將就著過,但戰後卻是另一番光景,所以當戰爭一結束,父親就開始籌畫偷渡了。終戰後整整一年,我們丟下堤岸的房子和三隻狗,去到沿海的小漁村,準備下船。之所以選擇這個日子,是希望革命政府在大事慶祝勝利...

»看全部

TOP

目錄

自序 我在場,我見過,我記得

輯一 望中猶記

戰爭博物館

劫餘殘照

村名自由

家離戰場那麼近

傾城

俊業叔的游泳池

立場

流年

重逢,以及重逢之後

諜報員和髮型師

白鴿大廈

里見六犬傳

輯二 南國,再見南國

蚊帳

越南咖啡

冰皮月餅

那些賣小吃的

吃西瓜的方法

大富翁

歷史的車輪

我們的名字

潘光旦和潘光旦

當世界不再需要詩

不耐煩

外面的世界

輯三 青青子衿

最後的鳳凰木

棄權的冠軍

塑膠花和短命字

左邊第一間課室

會背赤壁賦的越南老師

舊時筆墨

輯四 閱讀者

失樂園

藏經閣

三本書

...

輯一 望中猶記

戰爭博物館

劫餘殘照

村名自由

家離戰場那麼近

傾城

俊業叔的游泳池

立場

流年

重逢,以及重逢之後

諜報員和髮型師

白鴿大廈

里見六犬傳

輯二 南國,再見南國

蚊帳

越南咖啡

冰皮月餅

那些賣小吃的

吃西瓜的方法

大富翁

歷史的車輪

我們的名字

潘光旦和潘光旦

當世界不再需要詩

不耐煩

外面的世界

輯三 青青子衿

最後的鳳凰木

棄權的冠軍

塑膠花和短命字

左邊第一間課室

會背赤壁賦的越南老師

舊時筆墨

輯四 閱讀者

失樂園

藏經閣

三本書

...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 潘宙

- 出版社: 獵海人 出版日期:2017-08-01 ISBN/ISSN:9789869476669

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:218頁 開數:14.8*21 cm

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代散文

|