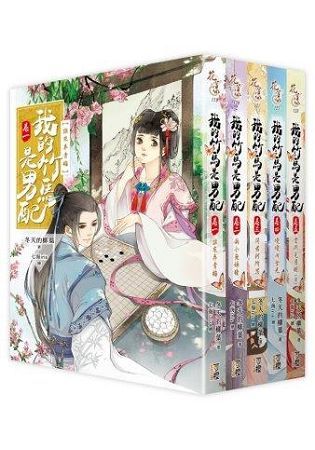

我的竹馬是男配,所以主角會是誰?

程微爹不寵娘不愛,姐妹才情容貌個個比她強,而從小親近的止表哥,她心裡仰慕的對象,她選在自己生辰那日向他表白,卻被生生打了臉,從此淪為全城笑柄。

程微不懂,出身外貌都不是她的錯,如果連表哥都疏遠她了,誰又能與她同心結髮一輩子呢?

一場小成年禮的意外讓程微的天地從此變色,偶得的鐲子竟能令她看穿未來,周遭之人的慘況一幕幕在眼前上演。她心中驚懼,不得不向腦海中的聲音妥協,學習符術,誓必改變將來,不讓那些真心待她的親人遭遇大難!

符醫之路的第一步,便是從最基本的「美白符」開始。閉關的半月過去,程微再次出現在眾人面前時,竟讓所有人目瞪口呆……

卷一 誰來弄青梅

卷二 兩小無嫌猜

卷三 問君何所思

卷四 曖曖內含光

卷五 雲開見月明(完)

本書特色

☆《妙偶天成》冬天的柳葉 全新甜寵力作!

☆網路好評推薦不斷!故事構思奇特、引人入勝,不同於一般穿越重生套路,讀者狂推:「這本書和你想的不一樣!」

☆一重又一重的迷霧圍繞在程微身邊,能預見未來的她要如何一邊追尋真愛一邊解開謎團?

| FindBook |

有 6 項符合

我的竹馬是男配-套書<1-5卷>(完)的圖書 |

|

我的竹馬是男配-套書<1-5卷>(完) 作者:冬天的柳葉 出版社:可橙文化 出版日期:2018-03-06 語言:繁體中文 規格:平裝 / 1840頁 / 15 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 875 |

華文羅曼史 |

$ 875 |

古代小說 |

$ 988 |

言情小說 |

$ 1100 |

中文書 |

$ 1125 |

古代小說 |

$ 1125 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:我的竹馬是男配-套書<1-5卷>(完)

|