登基後,姜佑一邊慶幸有薛元在身旁輔佐,她才能如此迅速掌握大局;一邊又著惱這薛掌印一天比一天嚴重的輕佻舉動真叫她吃不消。他明明是個太監,為啥她老覺得他比其他男子更有氣魄、更俊美無雙呢?

真真是逆了天!

雖然有薛元的幫助,許多事便能迎刃而解,姜佑卻也擔憂著凡事得靠別人的自己會讓一朝亂象蓬勃而生。與薛元的矛盾漸起,身分成了兩人之間至大的阻礙,明明情投意合,卻不得不為了彼此的心思猜測不已。

眼見前路艱難,竟還有那臨川王不懷好意的挑撥,意圖不軌。姜佑要怎麼克服一切,才能讓心愛的「媳婦」成為名正言順的君后呢?

【人物介紹】

姜佑

齊朝孝宗獨女,年幼繼位成為女皇帝。心比天大,直率善良又不拘小節,卻非愚昧之輩。在薛元輔佐之下逐漸能把持朝政,也漸漸發現自己對薛元有著特殊的依賴之情。

薛元

東廠廠公兼司禮監掌印,貌美如花,俊美邪魅。有著一身好武藝,心狠手辣,在孝宗身邊多年,頗得孝宗信任。

韓晝瑾

臨川王,出身蘇州韓家,世代鎮守南邊。對先皇后姜佑之母情有獨鍾,便將思慕之情轉移到姜佑身上,對她死纏爛打,誓為君后。

昌平長公主

順王之女,從小養在太皇太后身邊,表面韌性跋扈,對太皇太后百依百順,卻是個有想法的。嘴巴雖然毒辣,心地卻很善良誠實。

本書特色

這是一個狐狸廠公養成傀儡皇帝,最後決定肥水不流外人田的故事。

且看貌美如花的撩妹高手薛廠公如何一步步攻陷天真單純的活寶皇上!

為了哄咱們的小女帝,他也是費盡心力了,還不能親親抱抱討個賞嗎?

| FindBook |

有 6 項符合

狐狸廠公俏女皇【下卷】帝心暗許的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 221 |

羅曼史 |

$ 221 |

言情小說 |

$ 221 |

古代小說 |

$ 252 |

古代小說 |

$ 252 |

華文羅曼史 |

$ 252 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

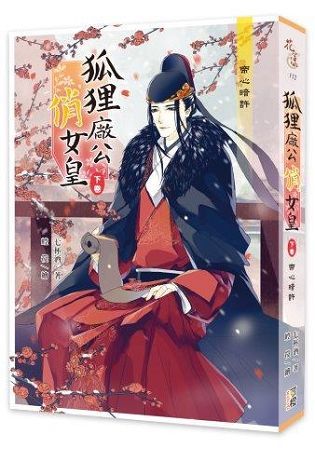

圖書名稱:狐狸廠公俏女皇【下卷】帝心暗許

內容簡介

作者介紹

作者簡介

七杯酒

是熱愛幻想的雙魚座,喜歡構思和寫作,熱衷於在腦海裡和幻想出來的人物交朋友,善於用文字賦予角色生命,使人物在作者的筆下鮮活起來。覺得人生最大的享受就是吹著空調吃著零食在電腦前碼字,喜歡和讀者交流,更希望讀者能喜歡我筆下的人物。

繪者簡介

崆篌

在下崆篌,鹹魚癌晚期,日常鹹魚翻身換個面煎,愛好涵蓋銀河系,喜歡挖坑,喜歡布袋戲,喜歡趴著睡覺。畫畫是這輩子最喜歡的事情,不過還沒有走很遠,摸爬滾打ing~微博id:圖畫完了嗎就刷微博(PS:就刷!

七杯酒

是熱愛幻想的雙魚座,喜歡構思和寫作,熱衷於在腦海裡和幻想出來的人物交朋友,善於用文字賦予角色生命,使人物在作者的筆下鮮活起來。覺得人生最大的享受就是吹著空調吃著零食在電腦前碼字,喜歡和讀者交流,更希望讀者能喜歡我筆下的人物。

繪者簡介

崆篌

在下崆篌,鹹魚癌晚期,日常鹹魚翻身換個面煎,愛好涵蓋銀河系,喜歡挖坑,喜歡布袋戲,喜歡趴著睡覺。畫畫是這輩子最喜歡的事情,不過還沒有走很遠,摸爬滾打ing~微博id:圖畫完了嗎就刷微博(PS:就刷!

|