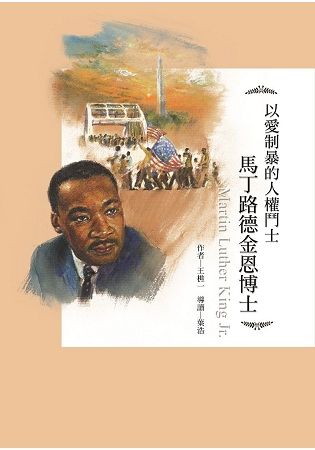

我有一個夢,這個夢深深扎根於美國這個偉大的國家,

我相信這個國家必將再次崛起,實踐其建國信念,

即所有人生而平等。

我相信這個國家必將再次崛起,實踐其建國信念,

即所有人生而平等。

─馬丁.路德.金恩

深具人權思想的馬丁.路德.金恩牧師,以不屈不撓的精神,帶領美國黑人進行多次爭取民權的運動,在邁向自由的路上,面對諸多阻撓與排山倒海而來的壓力,他始終堅持「非暴力」的中心思想,呼籲眾人以和平的抗爭方式表達訴求。他以愛制暴,在溫柔的堅定中凝聚起黑人與白人,共同在美國的人權史上留下美麗的印記。雖然最後死於「暴力」,但他的精神已經成為深植人心的典範。

名人推薦

國立政治大學政治學系副教授葉浩專文導讀

「從一九五五年十二月五日聯合抵制蒙哥馬利公車算起,直到一九六八年四月四日遇刺為止,金恩積極參與公共事務的時間雖然只有十二餘年,卻堪稱二十世紀美國民權運動史上最絢爛的一頁。」