| FindBook |

有 8 項符合

南疆紀行的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 140 |

二手中文書 |

$ 356 |

中國近代史 |

$ 396 |

中文書 |

$ 396 |

Others |

$ 405 |

社會人文 |

$ 405 |

旅遊 |

$ 405 |

歷史 |

電子書 |

$ 450 |

中國史地 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

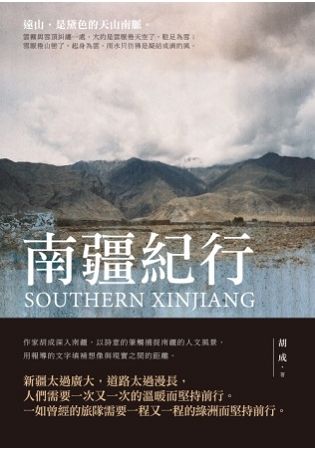

圖書名稱:南疆紀行

……庫爾勒、若羌、且末、民豐、于田、和田、皮山、葉城、莎車、英吉沙、疏勒、喀什、塔什庫爾干、伽師、巴楚、阿克蘇、溫宿、烏什、拜城、庫車、輪台…… 26個日子,21個縣市,1個認識南疆的機會。

南疆,指新疆北起天山、南至崑崙山脈、以塔里木盆地爲中心的廣大地域。是古代絲綢之路的關鍵紐帶,亦是今日中國的敏感地帶。十三個世居民族生活在這片土地,同時亦有包括內地漢人在內的各省各族百姓陸續於此落地生根。民族與宗教混雜,加以政治情形牽引,使得大眾想像中的南疆始終神祕且充滿禁忌,對於生活在這片土地上的人們,所知甚少。

本書是作家胡成親歷南疆的紀實之作,除了直擊各地漢人在南疆的生存現狀,亦側寫南疆複雜多元的民族與宗教文化,將這片土地的過往歷史與今日現實,一一呈現在讀者眼前。

南疆是神祕的,是禁忌的。

民族與民族之間,宗教與宗教之間,

橫亙着有如塔里木盆地的隔閡。

|