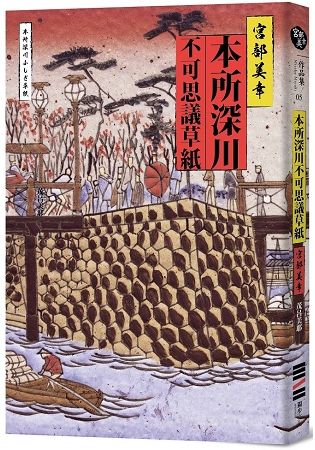

細緻描繪的江戶風情,

溫柔暖心的真摯人情,

巧妙精采的劇情轉折,

令人一讀著迷,

不忍釋卷的宮部美幸時代小說的起點就從這裡開始。【名家推薦】

《本所深川不可思議草紙》中的七個怪談都是江戶時代有名的都市傳說,

是由另外一個世界而來的力量,無法解釋的鄉野傳奇;

但從宮部美幸的小說來看,這七個不可思議的事件都有其社會背景,而且感人又溫馨的故事。

──胡川安「故事:寫給所有人的歷史」(gushi.tw)網站主編

【得獎紀錄】

1991年第13屆吉川英治文學新人獎

【故事大綱】

本所深川長久以來流傳著七件不可思議的怪事,

然而真正不可思議的是人心的陰影……

七怪事之一:不知何故,這裡的蘆葦葉只長在單側,人稱「單邊蘆葉」。

知名壽司舖近江屋老闆藤兵衛遭到強盜殺害,市井傳聞獨生女美津牽涉此案。

然而幼時曾經受過美津恩惠的彥次,無法相信那個溫柔善良的女孩會是弒父凶手……

七怪事之二:獨自走夜路時,會有一盞燈籠不即不離地跟著,人稱「送行燈籠」,

想讓這燈籠離去,就必須以飯糰或一隻草鞋酬謝,否則會被吃掉。

年僅十二歲的阿倫遵照陷入熱戀的小姐吩咐,在深夜外出前往撿拾小石子,好讓小姐能夠祈願戀情順利。

當阿倫獨自行走在暗夜時,赫然發現有盞燈籠靜靜跟在自己身後……

七怪事之三:有棵樹即使到了秋天落葉期,連一片葉子也不掉落,人稱「不落葉的櫧樹」。

即將嫁入豪門的阿袖,執意在深夜於命案現場的巷子打掃落葉。不知緣由的夫家,為了她的安全,只好陪著掃落葉。

未婚夫卻發現有個面色不善的陌生男人盯著她,這男人是否和命案有關,又或是和阿袖有什麼難解的因緣?

※本書為2007年出版《本所深川詭怪傳說》全新改版。

※「草紙」為江戶時代的大眾讀物,通常附有插圖。

作者簡介:

宮部美幸Miyabe Miyuki

1960年出生於東京,1987年以《ALL讀物》推理小說新人獎得獎作〈鄰人的犯罪〉出道,1989年以《魔術的耳語》獲得日本推理懸疑小說大獎,

1999年《理由》獲直木獎確立暢銷推理作家地位,2001年更是以《模仿犯》囊括包含司馬遼太郎獎等六項大獎,締造創作生涯第一高峰。

寫作橫跨推理、時代、奇幻等三大類型,自由穿梭古今,現實與想像交錯卻無違和感,以溫暖的關懷為底蘊、富含對社會的批判與反省、善於說故事的特點,成就雅俗共賞,不分男女老少皆能悅讀的作品,而有「國民作家」的美稱。

出道多年創作不輟,持續發表叫好叫座的各類型小說。近著有《所羅門的偽證》、《落櫻繽紛》、《聖彼得的送葬隊伍》、《相思成災》、《荒神》、《哭泣童子:三島屋奇異百物語參》、《悲嘆之門》等等。

相關著作:《獵捕史奈克(經典回歸紀念版)》《逝去的王國之城》《蒲生邸事件(經典回歸紀念版)》《悲嘆之門(上)》《悲嘆之門(下)》《哭泣童子:三島屋奇異百物語參》《荒神》《相思成災(上)》《相思成災(下)》《聖彼得的送葬隊伍(上)》《聖彼得的送葬隊伍(下)》《無名毒(獨步九週年紀念版)》《誰?(獨步九週年紀念版 )》《繼父(獨步九週年紀念版)》《落櫻繽紛》《所羅門的偽證Ⅲ:法庭(上)》《所羅門的偽證Ⅲ:法庭(下)》《所羅門的偽證Ⅱ:決心(上)》《所羅門的偽證Ⅱ:決心(下)》《所羅門的偽證Ⅰ:事件(上)》《所羅門的偽證Ⅰ:事件(下)》《附身》《忍耐箱》《暗獸─續三島屋奇異百物語》《天狗風─通靈阿初捕物帳2》《小暮照相館(上)》《小暮照相館(下)》《不需要回答》《英雄之書(上)》《英雄之書(下)》《怪談──三島屋奇異百物語之始》《顫動岩──通靈阿初捕物帳1》《孤宿之人(上)》《孤宿之人(下)》《終日(上)》《終日(下)》

譯者簡介:

茂呂美耶

日本埼玉縣人,生於台灣高雄市,國中畢業後返日並於1986-1988年在中國鄭州大學留學。是嫻熟中文與日文的水瓶座作家。網路暱稱「Miya」,愛與讀者閒話家常日本文化,深受華文讀者愛戴,是知名的「日本文化達人」。

個人網站:http://m-miya.net/

粉絲專頁:www.facebook.com/MaoLuMeiYe

章節試閱

第一篇

單邊蘆葉

1

近江屋藤兵衛死了。

他死在本所駒止橋上,全身冰冷地仰望著雨後的天空。

彥次是在滾沸的鍋爐前聽到消息的。

有那麼一會兒,彥次內心千頭萬緒,忘了工作,也忘了眼下身處的地方;他手上拿著煮麵笊籬,任憑熱氣濡濕臉龐。

老闆源助狠狠踢了他膝蓋一腳,他才回過神地抬起頭來,這也才又聽到狹窄舖子內嘈雜的說話聲。

「聽說錢包不見了,應該是遇上打劫。」

「可見近江屋也老糊塗了。」

彥次繼續工作,小心翼翼動著手,從滾水中撈起蕎麥麵,再放進冷水裡冷縮。然而,他的心卻專注在客人的談話上。

「不是說後腦有個大傷口?就算是強盜,這也未免太過分了。」

「冷不防被人幹了,應該一點感覺都沒有吧!南無阿彌陀佛,南無阿彌陀佛。」

那個藤兵衛聽得進唸佛嗎……。彥次如此暗忖,從淺底箱又拿起一、兩個蕎麥麵,鬆開後放入鍋內。

「喂,你們到底在講什麼蠢話?」另一個壓低的聲音插嘴進來。「那不是單純的打劫,你們不知道嗎?」

這話引起其他客人的興趣,頓時響起一陣竊竊私語。彥次睜大雙眼。客人的聲音像透過蒸氣飄過來般,聽得一清二楚。

「近江屋他們啊,那個獨生女美津,聽說老是跟藤兵衛吵架,而且吵得很厲害。」

「女兒嗎?」

「是啊。本來嘛,藤兵衛和美津明明是親生父女,可兩個不是水火不容嗎?所以啊……」

「你是說是女兒幹的?」

另一個更低的聲音小聲說道:

「聽說回向院的茂七是這麼認為的。」

回向院茂七是掌管本所那一帶的老手捕吏。

(不對……)

不對,不對,不可能這樣,那真是大錯特錯了。彥次在心裡如此大喊,他閉上眼;眼眸深處,浮出孩提時代美津那白皙的臉孔,以及在她纖細手中搖曳的駒止橋單邊蘆葉……。

近江屋是藤兵衛這一代創立的舖子。他開舖子那時,賣的並不是世人所熟悉的壽司或箱壽司,而是當時剛上市的握壽司,之後便一直大刀闊斧地做生意。這方式成功了,現在不僅本所深川這一帶,恐怕全江戶無人不知他的名字。

也因此,與其說他的商號,還不如說「藤兵衛壽司」還比較為人所知。他還特地到盛產白米的越後收購白米,而且只用越後米做壽司,魚也是經過精挑細選,世人都說藤兵衛壽司吃進嘴裡彷彿還會跳動。

正因為如此,藤兵衛的葬禮非常隆重。

儘管遭源助的白眼,彥次還是趁生意忙碌的空檔來到近江屋。連綿起伏的人頭那一方,燈光明亮得不合時宜。彥次突然想到,美津舉行婚禮時,一定也是這般熱鬧。

而美津的臉,他雖只能遠眺,還是隱約可見。

即使在父親的葬禮上,美津依舊很美。燭光映照著她那白皙的臉頰;她那豐滿的臉頰及秋天核果般烏黑雙眸,依稀有著彥次記憶中的少女模樣。成為人妻之後所積累的穩重,在美津那攏收的下巴、挺腰端坐的瘦削身上,增添了幾分風韻。

美津的丈夫坐在美津身後,縮著本來就單薄的肩膀。光看一眼那拘謹的坐姿,便不難明白他不是美津的丈夫,而是近江屋的入贅女婿。

彥次沒有上前拈香。他遠遠地站在人群外凝視著美津,然後深深鞠躬致意。我不是來弔祭藤兵衛,我只是來探望,儘管父女不合但畢竟是喪失了親生父親的美津小姐。他如此暗忖。

正當他轉身打算離去時,他發現距離不到六尺的地方,有個人影躲在對面和服舖豎立的招牌後。

是個十七、八歲的年輕姑娘。她身上洗白了衣服的肩膀,看上去很瘦弱。她微微低著頭,雙手合掌,淚如雨下,粗糙的手中有串廉價念珠。彥次看到念珠上的紫色穗子隨著姑娘簌簌淚下而微微顫動。

姑娘用手背擦淚時,視線和彥次碰個正著。彥次還來不及出聲喊她,她便已轉過身,沒入人群裡。

沒追上她的彥次,在該處佇立了一會兒。他不經意低頭一看,發現姑娘方才站立的地方有類似木屑的粉末。

他彎腰拾起,捏在指尖細看,有一股桐木香味。

彥次回頭望著姑娘消失蹤影的方向。

當天晚上,舖子打烊後,源助難得地邀彥次一起去澡堂。彥次心不在焉地跟在肩頭披著手巾、快步走在前面的源助身後。

「我說啊,彥次。」源助突然說道。彥次停下腳步,源助也停下腳步回過頭來。

「聽說你今天特地過大川(註)去參加近江屋藤兵衛的葬禮?」

「對不起,擅自行動。」

「那沒關係,我不是這個意思。」

源助轉過身子,用下巴示意前面不遠處亮著光的舖子。

「我們在這附近喝一杯,怎麼樣?說去澡堂是藉口,其實我想跟你談談。」

源助似乎是亮著光那舖子的老主顧。舖子裡坐滿了八成,年齡與源助相近的老闆向其他客人欠身,馬上騰出角落舒適的兩個醬油桶位子,並送上熱騰騰的串烤味噌豆腐和辛辣的涼酒。這都是源助愛吃的東西。

「在家裡的話,老伴兒太囉唆,根本不能這樣。」源助津津有味喝下第一杯後開口說道。「我說啊,彥次,你在意的是近江屋的美津小姐吧?」

彥次默不作聲,假裝眺望正在烤豆腐的老闆身後掛著的各式各樣彩色酒壺。

「你不想回答的話也好。只是,回向院的茂七好像真的打算抓美津小姐。」

彥次暗吃一驚地望著源助。這回輪到源助故意看著別處。

「是有……什麼可疑的地方嗎?」

「別看茂七那樣子,那傢伙相當執拗。搞不好找到什麼證據了。」

源助看了一下手中的茶杯,拿起酒壺斟酒。

「他說,因為那父女經常吵得天翻地覆。真是無聊。」

沉默了一下,彥次語氣堅定地說:

「我認為他錯了。」

彼此沉默了一會兒。源助慢條斯理地品嚐涼酒。彥次望著他的側臉,繼續說:

「近江屋小姐,她……她不會暗算別人,何況是自己的親生父親。這點我很清楚。說那是美津小姐下的手,根本不合理。」

傳來豆腐的味噌烤焦味。輕煙飄蕩。視線追著煙霧的源助,終於轉身面對彥次。

「總覺得你沒有說出重點。為什麼你那麼在意素昧平生的藤兵衛和美津小姐?為什麼你可以說得這麼篤定?你能不能說給我聽聽?」

十年前的春天,彥次第一次遇見美津,當時兩人都是十二歲。那時候的近江屋並非現在的大舖子,是家門面只有十二尺寬的乾淨小舖子,位於回向院門前町。家裡除了藤兵衛和美津,還有個供宿下女及幾名伙計,住在舖子後面的兩層樓房子。

而彥次是個餓著肚子,終年目露飢餓的孩子。

那年冬天的嚴重風邪,帶走了打零工的木匠父親,彥次和母親及年幼弟弟,三人窩在拖欠房租的後巷大雜院,過著三餐不繼的日子。雙親都是赤手空拳從近郊鄉村來到江戶,在江戶沒有可倚靠的親戚和朋友。

彥次十歲那年,曾一度到木場一家木材批發商當學徒,可是,耐不住苛刻的工作和寂寞,最後逃回家裡。之後,母親就不再叫他去當學徒。

但是,為了生活,他什麼都做。母親白天在附近一家小飯館幫忙,晚上犧牲睡眠做家庭副業。彥次兄弟倆也賣過蜆貝、撿過柴薪,甚至做過近似小地痞的事,幫母親支撐比雜耍藝人走繩索還要搖搖欲墜的生活。

而那走繩索的繩子,也在母親病倒時,喀吧斷了。

在這種日子的某天,彥次坐在遠離門前町人潮的一家屋簷下時,美津向他搭話。

那時正是油菜花盛開的雨季。彥次身上的衣服都濕透了,貼著肌膚教人更冷了。

「喂,你幾天沒吃飯了?」

彥次抬頭一看,眼前有個劉海剪得整整齊齊、黑眸大眼的女孩,正俯視著自己。彥次沒有回應。他連講話都感到吃力,何況到今天他已整整三天都沒吃飯,要他說出這事,更是痛苦。

「你好像很久沒吃飯了。」

女孩說完,一度進入屋內,過了一會兒又出來,懷裡揣著還有餘溫的飯糰包。

「這個,給你。」女孩遞出飯糰包。「你吃吧。如果你覺得在這兒吃很丟臉,可以拿回家吃。你家在哪裡?應該有家吧?」

那時,彥次絲毫沒有想到讓一個與自己同齡的女孩施捨食物的羞恥,因為飢餓居上。他搶奪般接過飯糰,踉蹌地奔向母親和弟弟等著的後巷大雜院。

話雖如此,他還是聽到女孩自身後追上來的呼喊:

「你明天再來。我家多得是飯。」

接著,最後隱約聽到的是:

「我叫美津,近江屋的美津。」

「之後,我幾乎每天都到小姐那兒。」彥次垂眼望著空杯子,淡然地繼續說:「我蹲坐的地方,湊巧是近江屋屋後,很幸運。託她的福,我和母親及弟弟才沒餓死。」

「原來那個美津小姐……」

源助若有所思地捏著下巴。舖子一隅爆出大笑,直至笑聲停歇,兩人都默默無言。

「就這樣,我每天都到近江屋。不過,小姐有時也不能給我剩飯,那時小姐會哭喪著臉向我道歉,說她父親看得緊,有時候沒辦法把飯帶出來。」

「藤兵衛?」

彥次點頭。

「老闆應該也知道,近江屋能有今日的名聲,全拜那件事之賜,就是每晚把剩飯丟進大川的事。」

江戶市內,有很多壽司舖。因為是個只要有錢任何東西都可以得手的奢侈都市,所以隨著握壽司的人氣高漲,也出現了無論味道或價格都不亞於近江屋的舖子。在這些舖子裡,近江屋能成為江戶首屈一指的舖子,正是因為主人藤兵衛創下的這個慣例。

近江屋的藤兵衛壽司不用隔夜的白飯。證據是,每晚臨打烊時刻,會將當天剩下的醋飯全部丟進大川。

藤兵衛此舉,令生活在將軍跟前,不論如何都很愛面子的江戶仔報以熱烈的喝彩。他們說,不是吃味道,也不是吃價格,而是吃藤兵衛的這種氣度,正是此時,全江戶的客人開始蜂擁而至。

「那時,美津小姐非常厭惡藤兵衛老闆的這種做法。」彥次繼續說道。「她曾向我說過,江戶市有許多下一餐都沒著落的人,而她父親僅為了虛榮,每天毫不猶豫地將大量醋飯丟進大川,是一種殺生且傲慢的做法。」

「可是,那時美津小姐還是個孩子吧?」源助說完,歪著下巴又說:「不過話說回來……那個美津小姐,的確有可能這麼做。她本來就是個好強又聰明的孩子。」

彥次大吃一驚。

「老闆認識美津小姐?」

「我以前在回向院那邊也開過一陣子舖子。」

源助笑了笑,然後一本正經地催促彥次繼續往下說。

近江屋聞名全市後,建了格局非常氣派,在同業中算是首例的舖子,規模也愈做愈大。藤兵衛每聽到有舖子因為不敵近江屋的氣勢而想歇業時,就會連貨帶舖子一起買下,成為近江屋的分店,逐漸擴大規模。做法冷酷無情。

如此一來,批評藤兵衛鐵石心腸、守財奴的人也就增多了,世人也真善變。藤兵衛壽司確實好吃,這是江戶仔引以為傲的事。可是,對主人藤兵衛的為人無法接受———就這樣,舖子生意愈好,討厭藤兵衛的人也愈多。

「美津小姐很厭惡藤兵衛先生的這種生意手段。」

我阿爸是冷血的人———當時美津的哀嘆,至今仍言猶在耳。

「而且,剛剛老闆也說過了,她是個聰明人。她設法瞞著藤兵衛先生,拿剩飯給我。只是,不可能每次都成功,所以她定了個暗號。」

彥次回想起當時,如今仍能感受到內心的那種剛強在逐漸崩散。

「小姐第一次看到我的地方,正是近江屋廚房後門,她在那後門的窗櫺上,插著一枝駒止橋的單邊蘆葉。那正是暗號,表示今晚舖子打烊時,可以拿剩飯給我。」

單邊蘆葉,是本所七怪事之一。位於兩國橋北邊的小小河道終點,河畔長著蘆葦,但不知為何,葉子只長在一側,因而稱之為單邊蘆葉。

不知是風向還是水流的關係,或是陽光照射方向的緣故,總之,這兒生長的蘆葦葉都只長在一邊,因此連這個地方也被稱為「單邊渠」。

駒止橋正是架在這兒。

「單邊蘆葉的話,絕對不會認錯。當時我們雖然還很年幼,卻都堅守約定。」

「你們這樣持續了多久?」

源助問道,彥次低聲回答:

「沒多久,大約一個月而已。藤兵衛老闆察覺了……」

「美津,阿爸跟妳說過多少次了,妳還聽不懂嗎?」

美津緊閉雙唇,回望著高個子的藤兵衛的臉。彼此瞪視的父女,表情酷似得令人不禁要失禮地笑出來。雙方都頑固,都不肯讓步。

然而,當時的彥次,根本沒心情想這些。他全身打著哆嗦。近江屋藤兵衛雖然很可怕,但是他肚子餓得荒,自從美津拿剩飯給他,他便開始仰賴美津的飯。今晚萬一拿不到飯,就沒東西吃了。

「阿爸是無情的人。」美津握著小小的拳頭怒道。

「無情也好,什麼都好,我不准妳把剩飯拿給別人。就是這樣。」

藤兵衛向女兒如此宣告後,轉向彥次。他搖晃著厚實的肩膀,闊步挨過來。彥次打了個寒顫,縮著身子。

「你叫什麼名字?幾歲了?」

彥次說不出話來。一陣麻木像膽小動物逃竄般快速從膝蓋流貫腳跟。

「怎麼了?不會說話嗎?」

「為什麼那樣問人家?問了又怎樣?反正阿爸最後還是會趕走人家。」

藤兵衛推開挺身而出的美津,將臉挨近彥次。

「說不出來就算了。可是,你應該聽得見吧?你仔細聽我現在要講的話。聽好,美津給你的這些飯,是近江屋打算丟掉的,是要丟進大川的飯。而來要這些飯的你,就跟這附近的狗一樣,你覺得這樣好嗎?你願意淪為狗嗎?」

彥次答不出話。美津哭了出來。

「我們家不是救濟小屋。如果你想要別人給你飯,到別處去。」

藤兵衛回頭望著美津說道:

「下回要是再讓阿爸發現妳這樣,到時候自有阿爸的做法。妳要聽阿爸的吩咐,懂了沒?」

藤兵衛說完大踏步離去。近江屋的廚房後門,只有美津的抽噎聲。舖子裡的伙計應該聽到了這些嘈雜聲,卻沒人出來探看。屋內毫無聲響。薄刃般的月亮高掛天空。

「小姐。」彥次好不容易才對著哭個不停的美津說道。「我……以後不會再來了。」

美津抬起哭得亂七八糟的臉。

「因為阿爸他……他說了那麼難聽的話嗎……」

「不是因為那樣。我……我……」

彥次清了清喉嚨,強忍著往上湧的眼淚。那是為美津而流的眼淚,也是心有不甘的眼淚。

「我會自己想辦法。我會想辦法,成為以後能報答小姐這份恩情的人。」

美津臉頰上掛著淚痕,目不轉睛地望著彥次。彥次覺得,她那雙黑眸,比暗夜還漆黑,比水晶還澄澈。

美津悄悄觸摸彥次的手。美津的手細嫩得猶如絲綢,而且溫熱。

「你能跟我約定嗎?」

「是。一定。」

「世間有很多像我阿爸那種人,你以後一定會吃很多苦。」

「我絕不會氣餒。」

「我等你。」美津微笑道。「我會一直等你,等你出人頭地後再來找我。我會一直等你……」

「結果,你之後就到我這兒來當學徒?」

源助又倒了酒,如此問彥次。

「是的。那時阿母病情好轉了……我曾經在木材批發商那裡跌倒過,本來以為大概找不到肯收留我的舖子,所幸大雜院的管理人從中幫我說情,才能到老闆舖子當學徒。」

「最近啊,不是來吃我的,而是來吃你撖的麵條的客人增多了。太好了。」

「這都是託老闆的福……」還沉醉在回憶裡的彥次又說:「以及美津小姐的福。」

源助一副欲言又止的樣子,默不作聲。彥次突然笑了笑,繼續說:

「我十二歲到老闆的五六八蕎麥麵舖當學徒。剛開始,工作太辛苦時,我都想辦法抽空到駒止橋去看單邊蘆葉。」

「那時我也察覺了,你有時會突然消失半個時辰左右。」

「對不起。」彥次低首致歉。「不過,最後一次去看單邊蘆葉,是在十六歲那年傭工休息日回本所時,再來就是這回的藤兵衛葬禮,我第一次過大川回去本所。」

源助想了一下說道:

「美津小姐招贅,應該也是那年吧?」

「是的。」

「那是個看上去很懦弱的男人。美津小姐最初埋怨不休,死不答應。」

「……老闆。」彥次雙手擱在膝上,挺起背脊。「我當然很遺憾,很悲傷。可是,那時我已經不是孩子了。再怎麼看,我跟近江屋小姐根本不般配。這世上有些事必須量力而為,我早就有這種辨別能力了。小姐應該也是吧。我們的約定,不是那一種的。」

只是———彥次俯視著自己的手;雙手已變得白淨,是一雙蕎麥麵舖人的手。

「那個約定,一直是我的精神支柱,而且還讓我做了個美夢。我想,正因為有那個約定,我才能在老闆的舖子撐下去。美津小姐不但救了快餓死的我們,還讓我做了個美夢,讓我成為可以規規矩矩過日子的男人。每當看到單邊蘆葉,我總會想起我跟小姐過去的約定。像我這種人,她竟給了我那些回憶。光這樣我就很滿足了。」

「我舖子裡的學徒,只有你沒有逃回家。」

源助如此笑道。

「美津小姐是個很體貼的人,她根本不可能殺人。」

「你這樣認為嗎?」

源助對飯館老闆搖著空酒壺,然後又望著彥次。

「可是啊,彥次。根據我從回向院茂七那兒聽來的,美津確實有可疑的地方。」

彥次想回嘴,源助用手制止了,接著說:

「藤兵衛和美津吵架,大抵都是為了錢。美津好像時常擅自挪用舖子的錢。雖然她招贅了,表面上美津夫婦是主人,但握有實權的是藤兵衛。只要藤兵衛活在世上,美津就不能自由動用近江屋的財產,也不能改變她所厭惡的生意手段。」

彥次嗤之以鼻地說:

「像美津小姐那樣嬌弱的人,怎麼可能打死一個大男人。」

「不過,就算不是她親自動手,也可以託別人吧?」

彥次張大著嘴說:

「是說……美津小姐僱人殺死自己的父親?」

源助看著從酒壺倒出來的酒,點點頭地說:

「那天晚上,藤兵衛是到日本橋通町親戚家的回程途中,而且聽說只有美津知道藤兵衛的行蹤。那晚下著毛毛雨,他沒叫轎子,自己走路回家,六刻半(註一)離開日本橋,被人在駒止橋發現他的屍體時是四刻(註二)。這中間有點久,但根據驗屍結果,藤兵衛好像喝了點酒,所以他可能是回程途中繞到酒館。他回家時,在駒止橋遇到埋伏的兇手,然後被殺,兇手再佯裝打劫,將屍體丟在橋上。」

彥次啞口無言,只是瞪視著源助。

「所以茂七目前正小心地監視美津。如果是託人下手,對方一定會來找美津。」

還有啊……源助喝下含在口中的酒,歪著頭說:

「據說,藤兵衛那雙大家所熟悉的木屐,以及他的衣袖,除了泥巴,還沾著很奇怪的類似木屑的東西。」

藤兵衛的木屐也是出了名的。明明是大舖子老闆,藤兵衛卻討厭穿草鞋(註三),不論上哪總是踢踢躂躂踩著木屐出門。

「茂七也說,從這些線索或許可以知道什麼———」

彥次極力地控制聲調並打斷源助的話:

「我不相信有那種事。又沒任何證據。」

「說得也是……可是,既然藤兵衛過世了,往後美津就可以自由掌控近江屋。美津的丈夫原是舖子的伙計,在美津面前根本抬不起頭。」

「我不想再聽。」彥次厲聲說道。「首先,為什麼老闆知道這些事?回向院的茂七頭子根本不可能毫無隱瞞地告訴老闆這些話。」

「啊,醉得很舒服。」源助故意不看著彥次,慢條斯理地轉動著脖子說:「我好像多管閒事了。」

源助站起身,打算走出舖子時,再度認真地向彥次說:

「彥次,你不用顧慮。你去給藤兵衛上香吧。對死者來說,你去上香,是最好的祭拜。」

「我?」彥次作嘔地說道。

第一篇

單邊蘆葉

1

近江屋藤兵衛死了。

他死在本所駒止橋上,全身冰冷地仰望著雨後的天空。

彥次是在滾沸的鍋爐前聽到消息的。

有那麼一會兒,彥次內心千頭萬緒,忘了工作,也忘了眼下身處的地方;他手上拿著煮麵笊籬,任憑熱氣濡濕臉龐。

老闆源助狠狠踢了他膝蓋一腳,他才回過神地抬起頭來,這也才又聽到狹窄舖子內嘈雜的說話聲。

「聽說錢包不見了,應該是遇上打劫。」

「可見近江屋也老糊塗了。」

彥次繼續工作,小心翼翼動著手,從滾水中撈起蕎麥麵,再放進冷水裡冷縮。然而,他的心卻專注在客人的談話上。

「不是說後腦有...