前言

我們這一代出生後正碰上時代的不斷變動,少兒時期被灌輸的多屬蘇式教育。開智以來的社會大環境,中華民族以「孝」為本的傳統教育每況愈下。對「孝」的基本否定,或許是為了適應那個時代培養新型接班人吧?所以那時青少年對自己的先人大多不瞭解。

在如此社會氛圍下,加上父親離世時筆者僅十三歲―此前基本沒與他共同生活,因此與父親沒什麼接觸,何況交流。母親在世時又很少談及父親及先輩的事,只有中學時代與姑姑住在一起,她有時會述及先輩一些零星舊事。但當時對這些並不上心,所以對父親的情況不甚瞭解,對祖父及他的同輩,如傑出的三叔公或更上輩的就更不瞭解了。好幾十歲了,連祖父的名字也不知道,所以拿起筆來談論祖輩、追蹤先人,實在感到頗為陌生。

如果形容那時社會普遍存在「數典忘祖」的話,實不過分。這當中既有時代的問題,隨著年歲的增長,發覺也有個人無知、「孝」的悟性不高的因素。

幾十年後的現在,已經不是「革命」時代了,治理社會的方式不斷柔化,人們已可以見到包括族譜、地方誌以及以前不能出現的相關書籍。這無形中促使我們這一代中許多人,在壯年以後感到有必要補償以往的一些缺失,其中就包括以追尋上輩的一些零星事跡為切入點,對先人尋根問底, 填補過去對他們幾乎完全無知的空白。

更重要的是,趁此機會可以進一步解開為什麼說我們是炎黃子孫的疑問。雖然都說是炎黃子孫,但對絕大多數人來說,這僅是虛無渺茫的概念。究竟我們與炎帝、黃帝有否血緣聯繫?又如何聯繫?人們一般忽略去想這個問題,更很少人會花費時間去認真探討。正好在瞭解近代先祖的各種社會活動後,通過查找我本人―廣東平遠山區一家客家人家族的族譜及其他資料,進一步追蹤我們家族如何與黃帝部族之間的血脈連繫,從而活生生地呈現幾千年前基本還靠自然採集和魚獵謀生的黃帝部落,其後人發展到近代複雜社會,如何依然為社會的進步做不懈的努力和奮鬥。如黃帝後裔的比干,不惜犧牲性命而直諫暴虐的商紂王,幾千年後比干的後人、我的祖父―廣東省代議士林魯傳不受威逼利誘堅決反對解除「禁止賭博案例」。這不但使我們與黃帝部族的血緣關係,從虛無縹緲變成確鑿有據,更從中體現出中華民族在地球上幾千年如一日,始終為民族進步奮鬥的優良傳統。

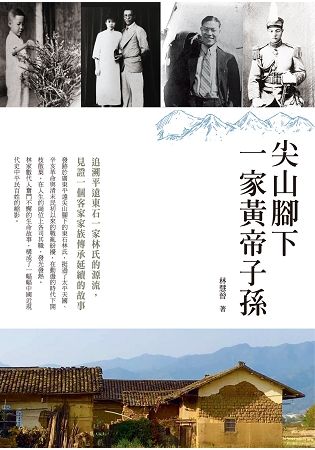

本書定名為《尖山腳下一家黃帝子孫》,其第一個理由就如上所述:我們確實是黃帝後裔。第二個理由是,站在平遠東石北望,有一高山名為「尖山」,它是全山範圍都在平遠境內的第一高山,海拔一○○八米,我們老家平遠東石涼庭就在此山之下不遠。

此外編撰此書還有如下幾個思想過程想加以說明:

最初我零星撰寫有關先輩文章,並無意想集成一書,後來有了這樣的想法,多是得長兄馨曾以及堂兄德偉的支持和鼓勵。更得到他倆親筆文章以及二哥紀曾的兩篇文章,於是把他們有關文章也集中在一起,成了此書。

既然書的作者寫明是我,所以本應把兄長們的文章另註明為「附件」,但為敘述得更清楚,就把兄長們的文章插在我文章的有關章節,僅希望兄長們會理解這一安排。其中幾篇現在後輩情況的文章,無非希望讀者對今天先人之後輩也有一點瞭解,使整本書更全面一點。

應該指出,追憶先祖的事若由兄長們去做,本應更適合和完美,因我的水準難望他們之項背!只因年事以及健康等原因,我唯有不避淺陋、盡力而為。

由於我們平遠東石林姓發展源遠流長,先祖遺事說之不盡,即使近支族人德行俱佳、值得一書的都不計其數。所以想追求周到、全面,無論從資料的不足、查找的困難以及個人的閱歷過淺、所知甚少、對舊資料理解欠佳以及時間並不充裕等等方面來考慮,都未具有達致完美的充分條件。又因各篇文章都是在不同時期獨立寫成,為了每篇文章當時的完整性,各篇文章之間偶有重複之處。總之錯漏在所難免,萬望遠、近各支親人如發現遺漏、疏忽或不詳等情況,請多多見諒,多多包涵!

特別要強調的是,我們對先人的回憶和緬懷不是為了炫耀,這不符合我們先祖不「自矜功伐」和「雅不願自為表暴亦不願人之代為表暴」的做人準則和品格。炫耀反而是對先人的最大不敬,甚至褻瀆,也是自我淺薄與涵養的缺失。我們回顧先人,是希望學習他們奮鬥的精神,策勵我們後輩在今天更好做人。而在學習他們、策勵自己之前,首先是要瞭解他們的優秀之處,這才是此書的目的。

基於上面所述的各種情況,本書共二十一篇文章,把十二篇文章作為第壹「追憶先輩」部分放在前面,首先對近代先輩有個基本瞭解。根據先有追憶才有策勵的原則,隨之六篇文章作為第貳「策勵人生」部分,以瞭解我們這一代的奮鬥概況。而詳細追蹤我們與黃帝部族一脈相承的關係,以及與個別林姓著名歷史人物的關係的最後兩個特別章節,和一個附件作為第參部分「追蹤遠祖」放在最後。壹、貳部分的文章,本想以先人功勞之大小分順序:有關林震三叔公、粵叔的文章理應擺放於前,但若這樣處理,以後的順序也會有一定的難處。所以最後採取舊時族譜依輩分大小、同輩則依長幼先後的順序,這樣就比較簡單了。

慧曾 於紐西蘭奧克蘭

二○一七年二月十八日