| FindBook |

有 13 項符合

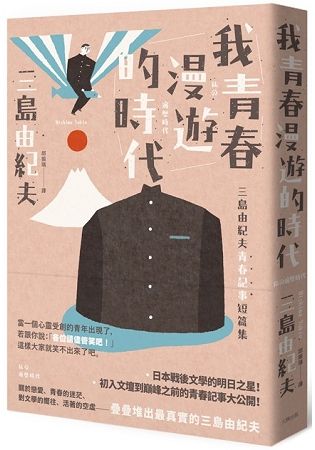

我青春漫遊的時代:三島由紀夫青春記事短篇集(二版)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

日本戰後文學的明日之星

初入文壇到巔峰之前的青春記事大公開!

關於戀愛、青春的迷茫、對文學的嚮往、活著的空虛

──疊疊堆出最真實的三島由紀夫──

當一個心靈受創的青年出現了,

若跟你說:「各位請儘管笑吧!」這樣大家就笑不出來了吧!

《我青春漫遊的時代》收錄16篇三島由紀夫的散文。三島在書中卸下孤絕暴烈的武士面貌,漫談他青春期天馬行空般的想法,以及風花雪月的生活──對異性的好奇,最初的戀愛經驗,難以啟齒的性愛幻想,男同學間的淫猥豔話、黃色笑談,青春期的自卑感及其裝腔作勢……青春期的三島同時也是個文藝少年,內心充滿對文學的憧憬,每天過著創作小說和寫詩的日子,因為隨時可能接到徵召令,在生死難料的情況下,他將每篇作品都視為遺作來寫,那段時期的三島,無疑是最接近文學的三島。

二十歲的我,無所不能的編織夢想……

「少年就像一只陀螺。剛開始轉動的時候,很不容易穩住重心,就這麼歪著陀身,不曉得要滾向何方去。但它和成年人不同的是,總之先轉了再說。隨著轉動,陀螺就能逐漸站立起來。」──三島由紀夫

我既然身為小說家,首先就必須是個情感狂放的男子漢!

1. 一生只那麼一次就行,我很想談一場清純的戀情。

2. 對於活下去這件事,我抱持的是徹底多角化經營主義。

3. 我跟太宰治等頹廢自沉的作家不同,我有自己的生存方式。

4. 我每天做日光浴,並開始思考如何改造自我。

5. 與其說我喜愛接近我崇敬的人,不如說自己希望受到寵愛。

作為思春期青少年

「在思春期談戀愛,如同吸菸和喝酒一樣,不希望被同齡的朋友比下去,不希望被同伴們瞧不起,無論如何就是想加入同樣的行列,包含長大成人的憧憬和純粹肉體的欲望。」──〈我的思春期〉

作為學生作家

「當我以學生身分寫了小說,多半也跟那些寫小說的學生毫無二致,我也是難掩躁進的焦慮,喜歡鑽牛角尖,總以為只有寫小說才能突顯自己的存在。」──〈以學生身分寫了小說〉

作為讀者

「我總覺得,我沒有為非作歹的本領,可卻對自身之惡興趣盎然。我就是從這開始關注藝術創作的,所以我時常把美與醜連結起來思考,因為美的事物,必然包含著羞澀和應該隱蔽的成分。」──〈我心嚮往之〉

作為大人

「戀愛經驗再怎麼豐富,也無法一夕間成為真正的大人。任何人都無法否定實際年齡。如果僅憑戀愛經驗的多寡,來證明自己是成人的話,那麼人生豈不是太簡單,由那些從不思考的人得到勝利嗎?真正的人生不是這麼回事!」──〈我的思春期〉

作為相親結婚的男人

「我對自己的妻子沒有過多的要求。就我自己的見聞而言,作家的妻子最好是平凡的女性,我把它作為教育太太的基本條件。至於,她不會燒菜作飯,或不會做裁縫,我從不強人所難。我甚至覺得,她不擅長做家事活,反而是其可愛的地方呢。」──〈作家與結婚〉

作為電影演員

「狗咬人不是新聞,人咬狗才是新聞。我們這些小說家寫的向來都是狗咬人的事。或許這回我當了演員的消息,就像人咬狗般罕見,所以才有新聞價值。我特別向增村先生請託過,務必讓我展現頗有看頭的胸毛,他反問我真那麼有自信嗎?我還沒讓他開過眼界,所以他不曉得是什麼模樣。」 ──〈我想要當個藝術擺飾品〉

作為父親

「若以父親的身分思索兒子的未來,我只盼他無論如何千萬別當小說家。哪怕小說家可以贏得世人的讚賞,我也不想讓兒子選擇這種像雜技團走鋼索般的危險職業。小說家看似喜歡自己的工作,其實唯有小說家了解這一行真正的危險性。」──〈小說家的兒子〉

本書特色

年近四十的三島提筆回首17-26歲的小說家時光,最貼近三島內心的散文集。

從初遇恩師川端康成、文人們往來趣事、與討厭作家的交鋒,最真實的小說家生活大公開!

觀其年少世界觀與美學歷程,有助於了解日後完美主義的三島文學與宿命如何築構而成。

作者簡介:

三島由紀夫

本名平岡公威,1925年出生於東京。

1947年自東京大學法學部畢業,通過高等文官考試,隨後進入大藏省任職,隔年為了專心從事寫作而從大藏省離職,開始專職作家的生涯。

三島由紀夫在日本文壇擁有高度聲譽,其作品在西方世界也有崇高的評價,曾三度獲得諾貝爾文學獎提名,也是二戰結束之後西方譯介最多的日本作家之一。

三島對日本傳統的武士道精神深為讚賞,他對日本二次大戰後社會的西化和日本主權受制於美國非常不滿。1970年11月25日他帶領四名「盾會」成員前往陸上自衛隊東部總監部,挾持師團長要求軍事政變,期使自衛隊能轉變為正常的軍隊,但是卻乏人響應,因而切腹自殺以身殉道,走上了日本武士最絢爛的歸途。

主要著作有《假面的告白》、《金閣寺》、《春雪》、《潮騷》、《憂國》、《太陽與鐵》、《不道德教育講座》、《新戀愛講座》、《反貞女大學》、《盛夏之死》等。

譯者簡介:

邱振瑞

曾任前衛出版社總編輯。從小立志當小說家,著有小說集《菩薩有難》、《來信》。目前在文化大學講授日本現代小說筆譯課程。譯作有《片腕》、《不道德教育講座》、《太陽與鐵》等。

一九五○年,我二十五歲,依然努力地往返於幸福的山頂和憂鬱的深谷之間。從那時候起到一九五一年年底,我出發到外國旅行之前,我的生活情感始終劇烈地起伏。我經常受到孤獨的折磨,因此嫉恨世間平凡的青春,我認為自己是「一個怪異而莫名嗤笑的二十五歲老人」。為此,我時常鬧胃疼。我很想加入捕鯨船前往南極,曾透過報社內部的管道聯絡,但實現的可能性很低。

從這個時候起,我產生了這樣的想法:作品與現實生活把我的熱情分成兩半,其緩衝區—─就是日本所謂的社交,我必須做到不再為它煩憂。我之所以能夠明確地...

我青春遍歷的時代

師生

高原旅館

以學生身分寫了小說

我心嚮往之

作家與結婚

我的母親──我的最佳讀者

我想要當個藝術擺飾品

小說家的兒子

我的體育經驗

我的遺書

令我討厭的人

男人的美學

雪

陀螺

- 作者: 三島由紀夫 譯者: 邱振瑞

- 出版社: 大牌出版 出版日期:2017-10-25 ISBN/ISSN:9789869547109

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:292頁 開數:14*20 cm

- 類別: 中文書> 世界文學> 日本文學

|